喜界島でサンゴ礁の調査活動を実施

2020/11/04

奄美大島の東約20kmに位置する喜界島。島の周囲では、状態が良いサンゴ群集を見ることができます。

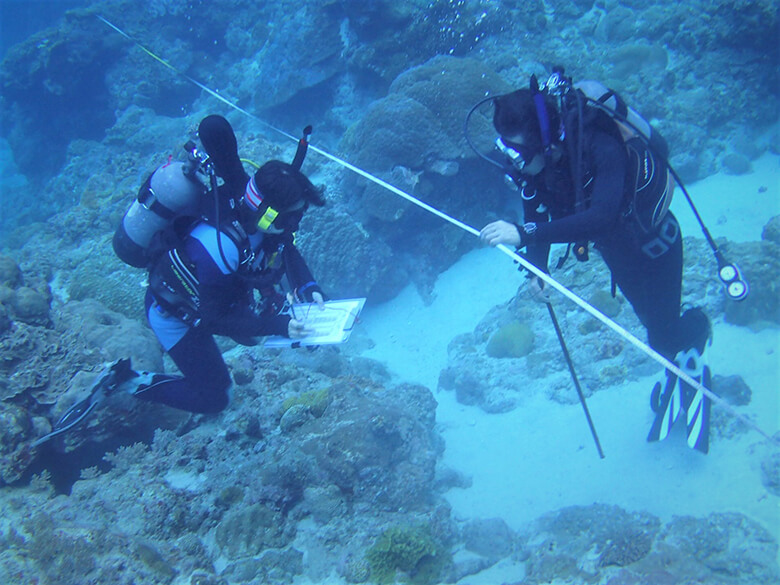

この喜界島のサンゴ礁の状態を調べるために、私たちは喜界島サンゴ礁科学研究所とともに2018年からサンゴ礁の状態を調べるリーフチェックを開始し、2020年の10月に3回目となる調査を行ないました。

海底にラインを設置し、生き物の状態を記録します。

2020年の夏、太平洋の表面水温は広い範囲で30度を超えました。

この高い水温の影響によって、南西諸島の各地でサンゴが白化する現象が報告されました。

喜界島では、これまでにサンゴの白化は見られませんでしたが、今年の8月、直径2mを超えるハマサンゴが白化するなど、多くのサンゴの白化が報告されました。

秋になり海の水温は下がり、写真のハマサンゴや多くのサンゴは元の色に戻ることができましたが、私たちは喜界島のサンゴがどれだけ高水温の影響を受けたか心配でした。

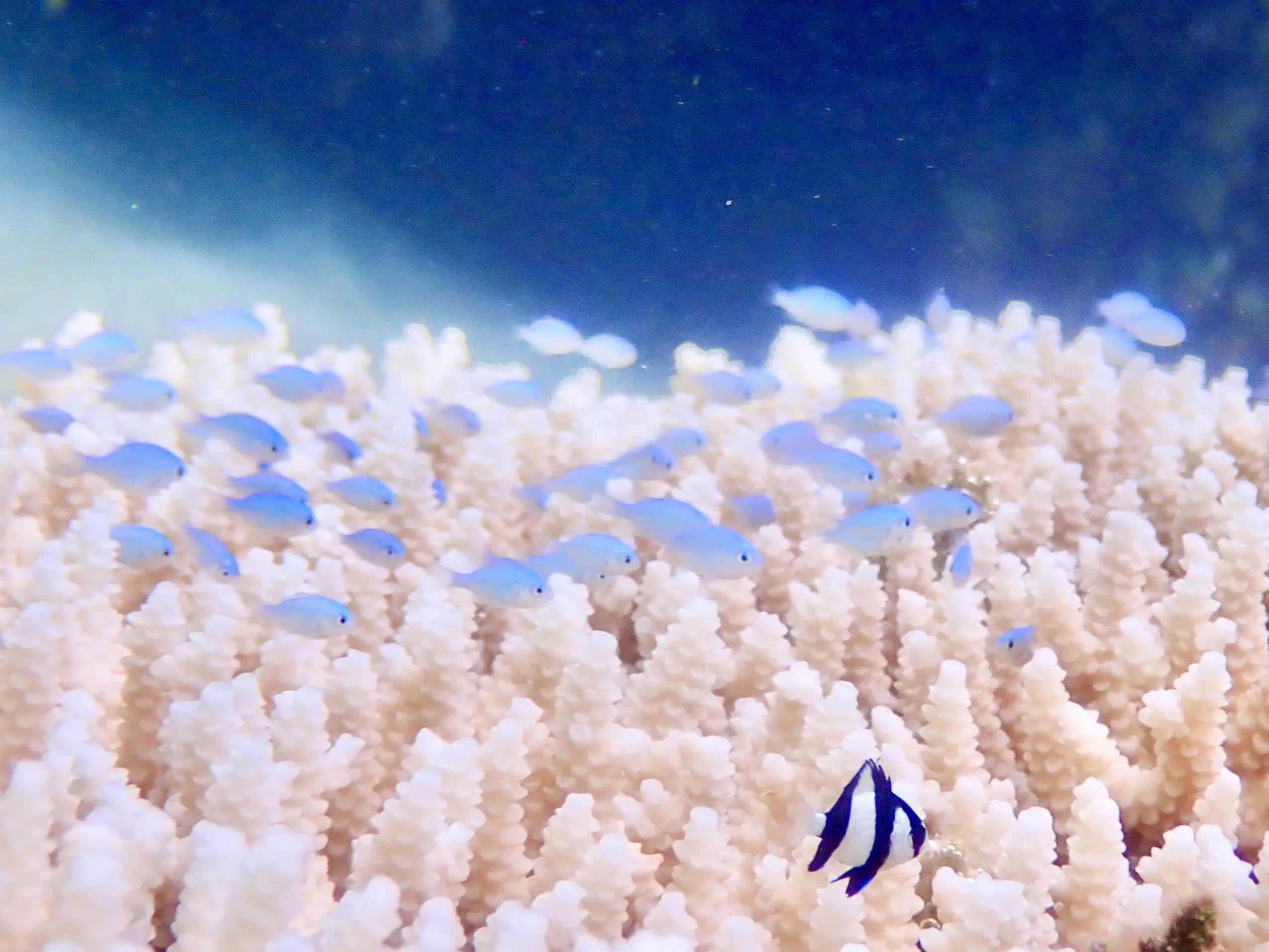

白化した直径2mを超えるハマサンゴ。白化とは高水温によるストレスを受け、サンゴに共生する褐虫藻が減って脱色したようになる現象。褐虫藻が減ると光合成ができなくなり、サンゴは弱ってしまいます。

調査の結果、サンゴが海底を覆う割合は約45%。

2019年よりもやや低い結果となりましたが、まだ多くのサンゴ達が元気に生きていることがわかりました。

サンゴが少し減ってしまった原因が高水温によるものかはわかりませんが、大幅にサンゴが減少することはありませんでした。

また、チョウチョウウオやブダイなどサンゴ礁に生きている魚や、シャコガイなどの貝類も多く確認され、多様な生きものがサンゴ礁の海に生きていることが解り、私たちはひと安心しました。

多くのサンゴと生き物を確認することができました。

現在、南西諸島各地のサンゴ礁は、温暖化の影響などでサンゴが減少傾向にあります。喜界島のように健全な状態が残るサンゴ礁は、貴重な場所として保全する必要があります。

そのために私たちは今後も調査を続け、サンゴ礁の状態を把握する事が重要と考えています。

(南西諸島プロジェクト担当:鈴木倫太郎)

島の方々も参加した調査。自分たちの海を自分たちの手で調査します。

※本調査は住友生命保険相互会社の援助により実施いたしました。