田んぼの魚たちを守る!工法マニュアル作成中

2019/11/12

私は、自分が保全を担当している「水田」のフィールドに出るのが大好きなのですが、最近は室内でコツコツ頑張っています。

なぜかというと、この半年手掛けてきた、水田の「工法マニュアル」作りが佳境を迎えているからです。

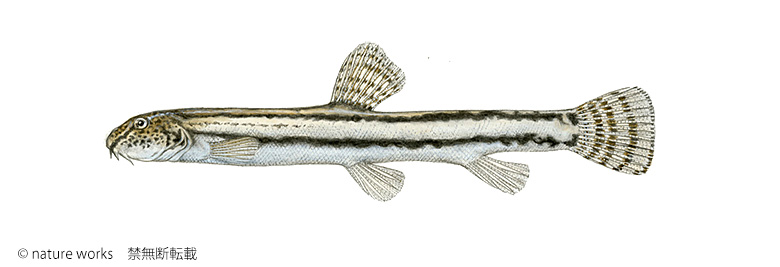

絶滅危惧種のアリアケスジシマドジョウ。九州の水田地帯を代表する日本の固有種で、有明海に注ぐ河川にだけ生息します。

水田や水路は、メダカやタナゴ、ドジョウといった身近な魚たちの生息環境ですが、最近はコンクリートを使った改修が全国で進み、こうした魚たちも、絶滅が心配されるほどになりました。

ですが整備や改修は、安全かつ効率的に農業を進める上で大切な工事。疎かにはできません。

そこで私たちは、こうした工事の際に、どんな工夫をすれば魚や貝、昆虫たちが生き延びられるかを考え、具体的な工法のアイデアを出して、まとめることにしました。

私たちが保全に取り組む九州の水田地帯を流れる水路。流れの周りに植物や土の土手がある場所には、たくさんの生きものたちが息づいています

たとえば、コンクリートで固めた水路であっても、ちょっとした隠れ場所や、川底に土砂が溜まる工夫をするだけで、彼らが生き延びる可能性はぐんと広がります。

そうした知恵と工夫を集めたのが、この「マニュアル」なのです。

ご協力をいただいているのは、九州大学や福岡県の水生生物の専門家の先生方。そして、実際にこうした工事の計画や設計を手掛ける技術者の方々です。

先生方から生きものの生態や生息環境の情報を教えてもらい、それに配慮した工法のアイデアを検討しています。

マニュアルは九州北部の水田地帯を想定していますが、収録したアイデアの中には、全国でも利用できるものが必ずあります。

日本の水田の自然を守り、生きものの保全と農業を両立する上で役に立つ新しい知恵と工夫の形として、活用していきたいと思います。

なお、このマニュアル作成は、今行なっているWWFの支援キャンペーンで、皆さまから頂いたご寄付で行なわれています。

また、今週14日に予定している、WWF事務局での活動報告会でも、このマニュアルについてお話をさせていただく予定です。

身近な日本の自然を守りたい!という方は、ぜひご参加、ご協力をお願いいたします!