サンゴにやさしいツーリズムを目指して

2019/03/18

皆さんは「エコツーリズム」という言葉をご存知でしょうか。

先日、沖縄県名護市で開催された、このエコツーリズムについて話し合う「エコセンミーティング」に参加してきました。

これは、NPO日本エコツーリズムセンターが主催する企画の一つで、各地のエコツーリズム関係者が集まり、「持続可能な観光」について話し合うものです。

恩納村にある青の洞窟への入り口。夏場は多くの観光客で賑わいます。

沖縄や石垣島など南西諸島では今、世界自然遺産の登録に向けた動きが強まる中、観光客が増え続ける一方で、利用者が増えることで自然環境が破壊されたり、地域住民への十分な配慮がなされないケースも多くみられ、 島々に残る貴重な自然が脅かされています。

そこで私たちも、石垣島でサンゴ礁を資源とした、持続可能な観光業についての取り組みを模索中。今回は、その参考になる先進的な事例や、実際に観光業に携わる人々のお話しを聞くことができました。

ですが一方で、どこも同じような問題があるものの、万能の解決策はどこにもない!ということもあらためて痛感しました。

実際、一口に「沖縄の海」と言っても、違いはたくさん。海岸の地形や植生、見られるサンゴ、そこにかかわる人たちも変わってきます。

今回、企画の一環として恩納村の海に潜りましたが、ここでも私たちのよく知る白保の海との違いを感じました。

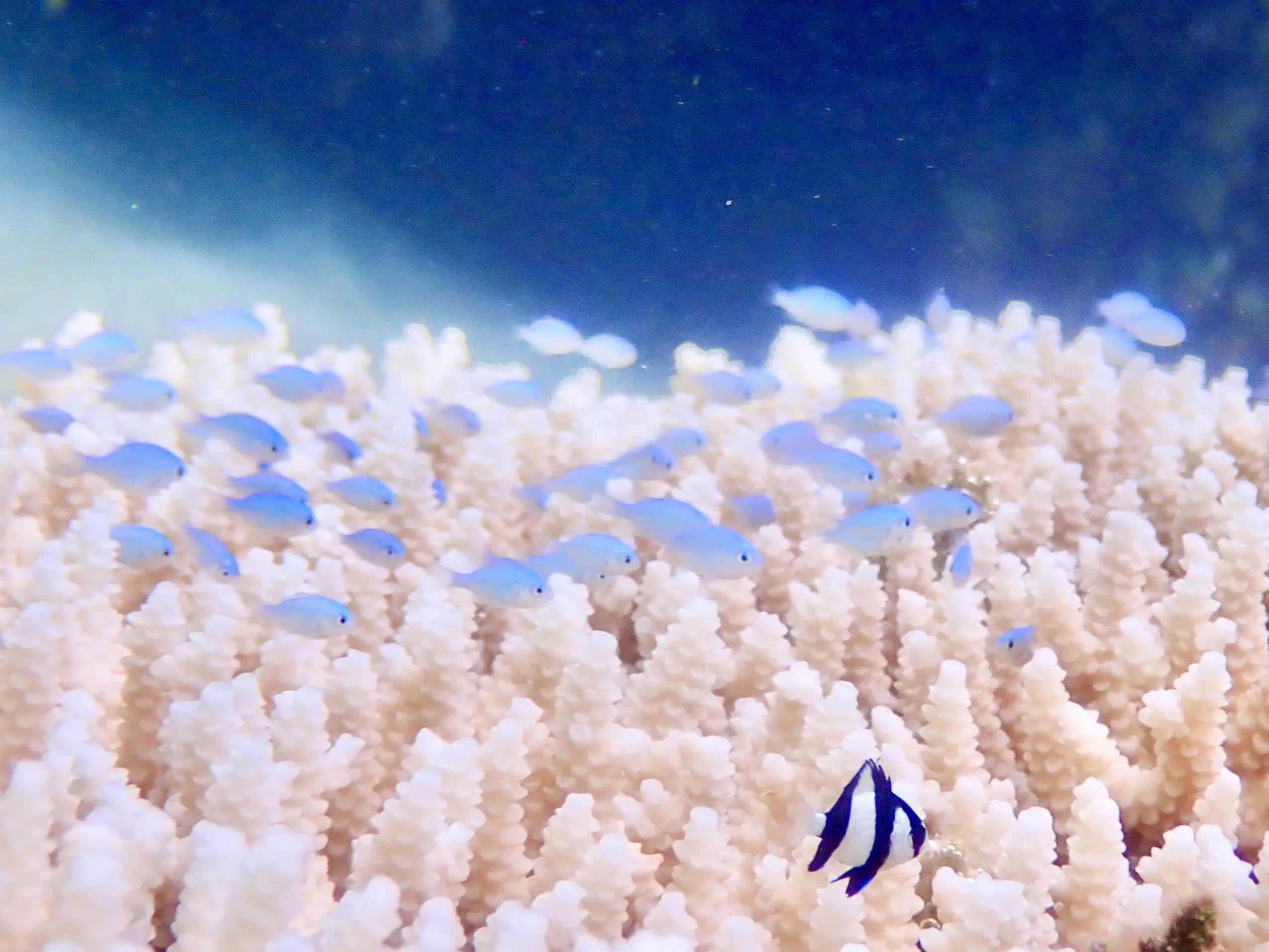

恩納村の海。多くの色とりどりの魚がのんびり泳いでいるのが見られます。

一番違ったのは、恩納村は浜からサンゴ礁まで直接泳いでいくビーチエントリーの海であること。ボートで移動して潜ることの多い白保のような海とは、違った新鮮さがありました。

こうした違いも、それぞれ違った適切な観光の在り方を工夫していく時のポイントになりそうです。

さまざまな意見や発見に目を向けながら、取り組みを続けていきたいと思います。

(WWFサンゴ礁保護研究センター「しらほサンゴ村」 杉山)