日本各地で進む再生可能エネルギー開発の現状と課題

2022/06/09

- この記事のポイント

- 気候変動(地球温暖化)問題の解決策として期待される太陽光や風力などの再生可能エネルギー。しかしその開発がいま、各地で地域の自然環境に悪影響を及ぼすことが懸念され始めています。気候変動問題の解決に残されたタイムリミットは残り僅かとなるなか、再生可能エネルギーをいかに普及させていくのか。地域関係者による議論と主体的な関与が求められています。

再生可能エネルギーに寄せられる期待

近年、深刻化の一途をたどる気候変動問題は、人間社会に甚大な影響をもたらしています。

産業革命以降から現在までに上昇した地球の平均気温は、わずか1度ですが、それでも、熱波による熱中症患者の増加や、長期的な干ばつ、大雨による土砂災害の増加など、社会・経済に与える影響は年々増加、拡大しつつあります。

同時に、気候変動は生物多様性にも極めて大きな影響を与えると予想されています。

国際的な生物多様性の評価機関IPBESの最新報告書では、地球の平均気温が約4度上昇した場合、生物種の2割近くが絶滅の危機に晒されると指摘(※1)。

社会・経済だけでなく、自然環境を守るためにも、気候変動対策を進め、排出量が最も多いエネルギー分野を中心に、大幅な二酸化炭素(CO2)の排出削減が求められています。

約4℃の上昇で全生物の半数近くが絶滅の危機に晒されるとの研究報告もある

こうした状況の中、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス(木などの有機物資源)に代表される、再生可能なエネルギーは、CO2を出さず、自国で生産できる代替エネルギー源として、大きな期待が寄せられています。

地球環境への甚大な影響を避けるには、平均気温の上昇を1.5度未満に抑える必要がありますが、それを実現するためには、2030年までにCO2排出量を半減させ、2050年までに排出量をゼロ、つまり脱炭素社会を実現することが必要です。

2030年、2050年の未来まで、残された時間は多くありません。

その中で、急速な再生可能エネルギーの普及拡大が急務となっています。

日本では石炭火力など化石燃料由来の発電によるCO2排出は全体の約4割にも及ぶ

自然破壊と衝突する温暖化対策

(1)環境負荷の高い立地での開発

日本では、2012年に導入されたFIT制度(固定価格買取制度)を機に、再生可能エネルギーの開発が急拡大をしてきました。

しかし、これによる気候変動対策の進展が期待される一方で、開発の現場での自然環境の破壊が各地で生じています。

特に、開発数の多い太陽光発電や風力発電については、太陽光パネルの設置や、風車などの設置にともなう景観や生態系への悪影響について、懸念の声が上がっています。

太陽光は、一部で山林などを伐採し、傾斜地で設置する事例もあり、動植物の生息環境の破壊や、土砂災害のリスクをもたらすことが心配されています。

これを避けるためには、必要な発電インフラを、自然環境を新たに開発する形で設置するのではなく、すでに改変された土地や、人工建造物に合わせて設置することで、環境負荷を生じさせない工夫が必要です。

風力発電については、風況の良い山の尾根筋に建設される傾向があり、これが鳥類の飛翔ルートと重なる場所が多いことが指摘されています。

また、発電用の風車の建設計画が、国立公園や鳥獣保護区と隣接・重複して立案される事例も少なくありません。

開発が大規模化する傾向のなかで、景観に配慮が必要となる事例も多くなっています。

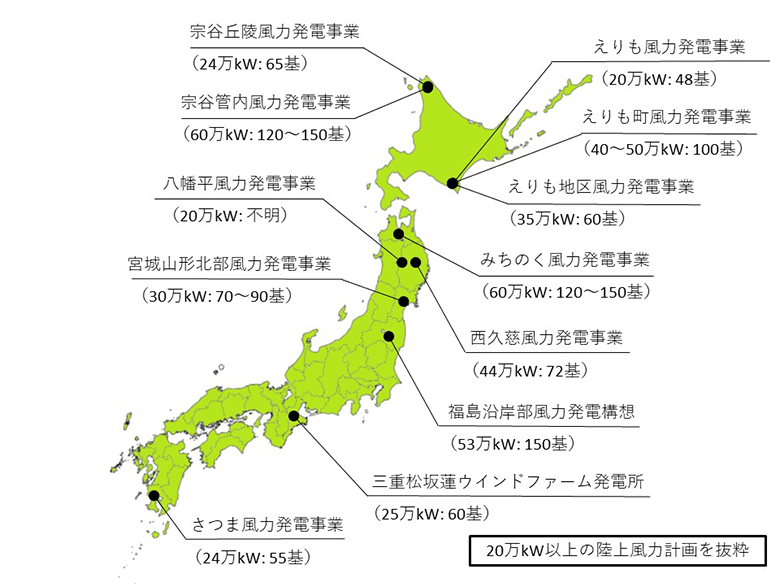

現在、日本の各地では、大規模な陸上風力発電事業が多数計画されています。八甲田山のある青森県の十和田八幡平国立公園の隣接地には60万kW(風車120~150基)を建設する計画が、北海道の利尻礼文サロベツ国立公園の周辺には、60万kW(風車120~150基)を建設する計画があり、今後こうした大規模な計画が周辺の自然環境とどう調和を図っていくかが注目されています。

(2)集中する自然エネルギー開発

開発が大規模な場合でも、貴重な自然環境に隣接しておらず、十分な環境配慮がなされている場合は、事業の影響は、必ずしも大きくはなりません。

しかし、事業単一で見れば環境負荷の小さな開発でも、それが複数、隣接した形で行なわれれば、自然環境に大きなインパクトが生じる可能性があります。

「累積的影響」と呼ばれるこの問題は、近年の再生可能エネルギーの開発において、特に注目されるようになっています。

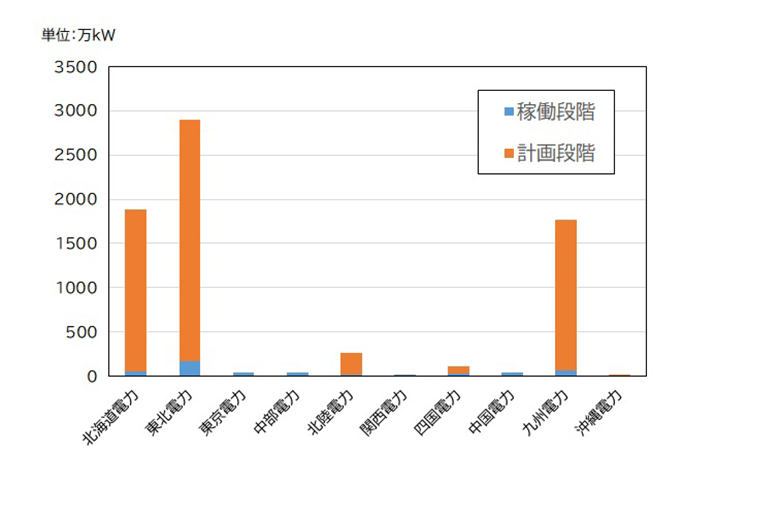

全国的に見ても、風力発電に適した風況の良い場所は、局所的に集中していることから、事業が集中しやすい傾向があります。

実際、こうしたことが理由で、風力発電開発(陸上)の9割以上が、北海道、東北、九州に集中しています。

各電力会社管内の陸上風力発電計画の分布

こうした開発の集中は、風力発電だけでなく、他の再生可能エネルギー資源の開発とも、重なる形で生じています。

東北地方では、国立公園やその周辺に多く存在している、地熱資源の開発が盛んであることから、風力開発と合わせて、多くの開発が生じています。

再生可能エネルギーの普及拡大が、まったなしの状況となっている中で、こうした開発の集中が生じることは、開発が進んでいる地域での極端な環境負荷の増大や、開発が進んでいない地域との間で、不公平感を生む結果になります。これは再生可能エネルギーそのものへの不信感にもつながりかねません。

(3)開発の抑制に向けた動き

こうした状況を受け、太陽光発電については、林地開発による土砂災害の発生や、景観への影響を抑えるため、開発を抑制する条例の整備を進める地域が出てきています。

2022年4月時点で、全国の約190自治体(※2)が、野外での太陽光発電の開発を抑制する条例を制定しました(ただし多くの条例で屋根置きは許可している)。

さらに一部の自治体では、太陽光発電の設置に対して、法定外目的税として課税する条例が検討されています(※3)。

しかし、こうした抑制化の動きが広がれば、当該地域での開発は抑制されても、他の地域に開発が集中し、新たな環境負荷を生じてしまう可能性も考えられます。

自然環境への大きな影響は避けつつも、単に開発を抑止するだけに留まらない、地域として取り組む、再生可能エネルギーの普及の在り方を、それぞれの地域で模索していくことが、今まさに求められています。

開発が集中する、さらに3つの理由

再生可能エネルギーの開発が集中する背景には、他にも大きく3つの理由があると考えられます。

1:開発を統率する国のマスタープランが存在しない

本来、各地域の排出削減を義務化し、その上で開発を避けるべき、環境価値の高い場所が、あらかじめ明確であれば、開発規制もやりやすくなり、地域の開発負担の格差も是正できます。しかし、これを促進するような国としてのマスタープランや規制が、現在の日本にはありません(※4)。

日本の里山など二次的な自然でも開発を避けるべき重要な場所が多く点在している

2:環境影響評価(アセスメント制度)の問題

環境アセスメントは、一定規模以上の開発を行なう際に、自然環境への影響を事前に評価する制度です。しかし、日本の環境アセスメントは、開発者側(事業者)が自身で事業を評価するもので、必ずしも厳格に評価されるとは限りません。また、法律上の手続きさえ踏めば、仮に地元との合意形成がされていない事業や、実際には環境負荷が高い事業であっても、実質的に行なうことが可能となっています。

3:脱炭素に向けた地域の計画づくりが不十分

温暖化対策推進法では、中核都市以上の市町村に対し、温室効果ガスの排出削減計画の策定を義務づけており、それ以外の市町村にも努力義務を課しています。しかし、全市町村の計画の策定率は約3割にとどまっており、十分ではありません(区域施策編の策定率)。特に、再生可能エネルギーを、自治体でどのように普及をさせていくのか。また再生可能エネルギーを導入しないのであれば、どのような代替手段で排出削減を進めていくのか。方針や計画を持っている自治体は極めて少数に留まっています(※5)。

こうした理由もあり、現在の日本では、再生可能エネルギーの開発が、あくまで事業者側のやり易さを重視した形で進められる傾向にあります。

そのため、環境への負担が大きくなるような立地での開発や、一部地域で開発が集中しているものと考えられます。

脱炭素のカギとなる、地域主体の計画づくり

さまざまな問題が指摘される一方、今後さらに多くの再生可能エネルギー開発が必要になると予想されています。

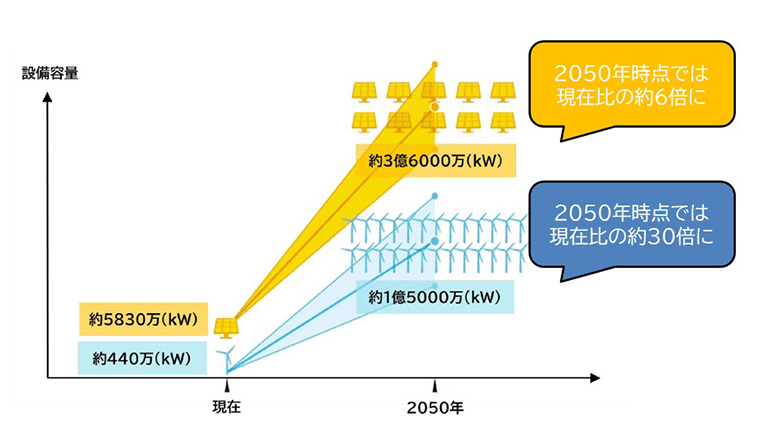

WWFが2021年9月に発表した「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」でも、脱炭素社会を実現するためには、2050年までに太陽光発電で約3億6000万kW、風力発電で約1億5000万kWの設備が必要になることが分かっています。

省エネルギーが進んだ上でなお必要になる開発規模

これは、現在までに、日本国内で導入されている、太陽光発電設備の約6倍、風力発電設備の約30倍に相当します。

現状、危惧されている開発による環境への負荷は、正しい立地誘導が出来なかった場合、さらに大きくなる可能性があります。

とはいえ、再生可能エネルギー開発をしない選択肢はありません。

将来にわたり続く気候変動の甚大かつ不可逆的な影響を避けるためには、「開発しないのではなく、環境負荷を大きくしない開発を、どう行なっていくか」という視点が必要です。

既存施設など負荷のかからない設置場所も多い

自然環境の保全と、気候変動対策という2つの環境問題を、どう捉え、対処していくのか。

各地域の関係者がこれを自分事として考え、環境に配慮したエネルギーの導入を早急に検討することは、日本という国の気候変動対策としても、重要な意味を持ちます。

WWFジャパンは、今後も各自治体が脱炭素社会に向けた計画づくりを進められるよう、引き続き協力と支援を進めていきます。

(※1)生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書 C5より

(※2)(一社)地方自治研究機構「太陽光発電設備の規制に関する条例」より

(※3)「美作市事業用発電パネル税条例」

(※4)ただし2021年の温対法改正により、各自治体による再生可能エネルギーの立地選定(ゾーニング)を後押ししていくため、開発を規制すべき自然環境について、国が予め方針を各自治体に明示することとなっている

(※5)https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei.html