太陽光や風力発電は環境破壊?自然保護と自然エネルギー開発の両立

2021/06/10

開発と保全、いまどちらも必要な理由

2021年5月26日、参議院の本会議で改正地球温暖化対策推進法(以下、改正温対法)が可決・成立しました。

これにより、今後はさらなる気候変動対策として、自然エネルギーの開発による電力の供給が進むことが期待されます。

しかし、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)を排出せず、枯渇することがない太陽光や風力などの「自然エネルギー」にも、課題があります。

そうした発電設備の開発が、地域の自然環境や鳥類などの野生生物に与える悪影響が指摘されているためです。

中には、自然保護と温暖化対策は矛盾している、との意見も聞かれますが、これは明らかな誤りです。

気候変動の深刻さと、それが自然環境に及ぼす影響を考えれば、自然保護の観点からも、温暖化対策は必ず実現しなくてはならないからです。

そして同時に、開発による自然環境への影響は、極力生じないよう事前の検証を徹底した上で、開発の是非を検討することが必要です。

地球環境の未来を考えた時、温暖化対策と地域の自然保護は、対立させるのではなく、必ず「両立」させなければなりません。

海水温の上昇により白化したサンゴ。サンゴにストレスを与え、大規模な死にもつながる白化現象は、1℃の気温上昇でも深刻な規模で発生します。2℃上昇した場合には、世界のサンゴ礁のほとんどが死滅すると予測されていますが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)では、すでに産業革命以降、世界の平均気温は約1℃上昇しており、早ければ2030年には約1.5℃に達する可能性があると指摘しています。さらに今以上の対策を取らなければ21世紀末には4℃以上、上昇する恐れがあります。

影響はサンゴだけに留まりません。温暖化で4℃上昇する場合には、種の半数近くが絶滅の危機に晒されるとの研究報告もあります。実際に、地球温暖化(気候変動)の影響を受けていると考えられる世界の絶滅危機種は、年々増加の一途をたどっています(上図)。 (グラフ:IUCNのデータを元にWWFジャパンが作成)

一方で、自然エネルギーの開発による影響も無視できません。太陽光発電は、広い土地を必要とするため、建設場所によっては大規模な森林伐採を引き起こすことにつながります。また、風力発電用の風車も、設置する場所によっては、騒音や景観を大きく変えてしまうなどの社会影響や、回転する羽(ブレード)に鳥類がぶつかるバードストライクを起こすなど、自然や野生生物に悪影響をもたらします。

地熱発電についても、適地の多くが国立公園など自然豊かな地域に多いことから、無配慮に開発を進めれば、保護区を含む、地域の自然環境に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 また、熱資源が温泉地と近接することも多く、地域との丁寧な調整なしでは温泉資源への影響や懸念を生じかねません。

自然保護と温暖化対策の両立については、WWFだけでなく、さまざまな学識経験者や研究機関なども、その必要性を指摘しています。

2021年3月には、生態学やその関連分野に関わる研究機関、(一社)日本生態学会が、「再生可能エネルギーの推進と生態系・生物多様性の保全に関する基本的な考え方」を発表。

地域の自然環境の保全に配慮して、自然エネルギーの開発事業が、円滑に進められるよう、事業者や地方公共団体に対して求めました。

日本生態学会によるメッセージ

水害や台風の大型化といった、気候変動に起因する深刻な影響を抑える上で、必要とされる自然エネルギーの開発量が、今後確実に増加していく中、エネルギー開発による自然環境への影響を抑えるためには、「両立」を実現できる対策を早急に講じる必要があります。

カギとなるのは「省エネ」、「ゾーニング」、「環境アセスメント」

WWFジャパンは、温暖化対策と自然保護を両立していく上で、カギとなるのは、「省エネ」、「ゾーニング」、「環境アセスメント」の3つと考えています。

まず、社会で必要とされるエネルギーを抑える「省エネ」を徹底できれば、そもそも必要な発電量を抑えることができます。

残りの必要分を、温暖化防止のために風力や太陽光で賄うとしても、省エネの徹底によってエネルギー自体の消費量が削減できるため、発電施設の設置自体も減らすことができます。

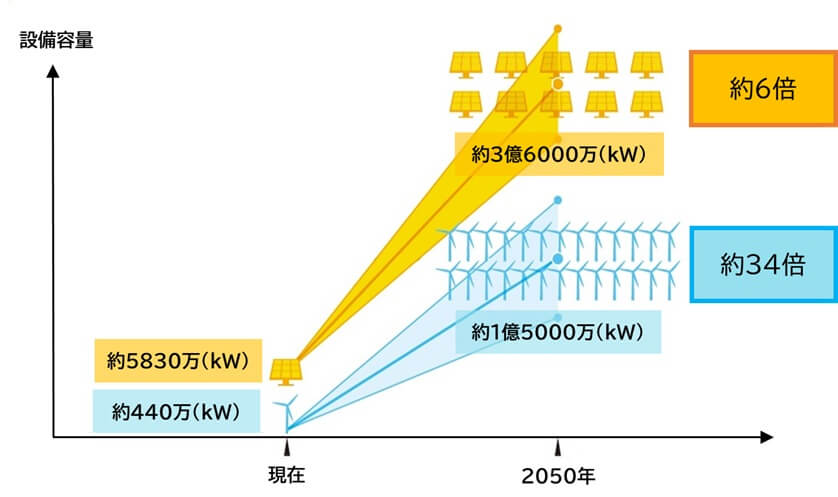

WWFジャパンでは、気候変動の影響を最小限に抑え、2050年には二酸化炭素の排出をゼロにする、「脱炭素社会」の実現に向けた「エネルギーシナリオ」を発表しています。2020年12月に公表した最新の報告書では、2050年には、太陽光で約3億6000万kW(=現在の設備量の約6倍)、風力で約1億5000万kW(=現在の設備量の約34倍)の電力が、気候変動を抑える上で必要であることを示しました。これは、徹底した省エネを行なうことで、実現が可能となる目標です。(図:WWFジャパン作成)

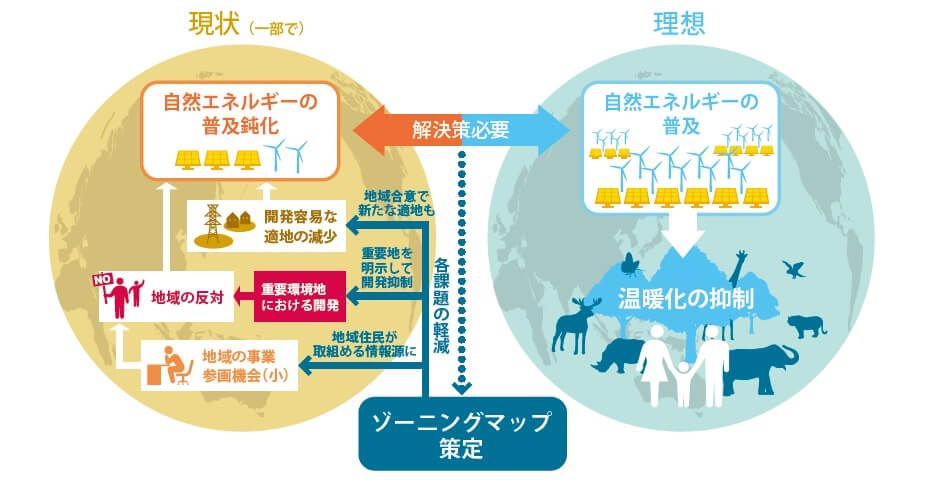

省エネを進めても、なお膨大な量の発電設備が必要になりますが、その設置にともなう自然環境への影響を抑えるには、さらに、「ゾーニング」の取り組みを進めることが必要となります。

風力や太陽光発電のための開発を行なうとしても、その予定地が自然環境に及ぼす悪影響が微小な場所であれば、深刻な問題は生じません。

「ゾーニング」とは、地域の植生や野生生物の生息状況、人の暮らしなどについての情報を、地図上に落とし込んで統合し、環境負荷が少ない開発に適した「適地」を明らかにする手法です。

2021年5月26日に参議院で成立した改正温対法では、この「ゾーニング」の取り組みが、自治体の努力義務として課されることになりました。その中ではゾーニングのほか、様々な具体策が示されており、今後は自治体を中心に地域関係者の参画が期待されます。

WWFジャパンでは徳島県の鳴門市で、地元自治体や地域の方々と協力し、風力発電に適したエリアを、ゾーニングの手法を用いて明らかにする取り組みを実施。こうした取組みの広がりが、今後はさらに重要となります。(図WWFジャパン作成)

さらに、「環境アセスメント(環境影響評価制度)」についても、今後は重要な役割を果たすと考えられます。

環境アセスメントは、事業の計画段階で、開発の影響を事業者が調査をして自己評価する制度。特に大型の開発事業に実施が義務付けられています。

改正温対法での自治体によるゾーニングの実施は自治体の“努力”にゆだねられる形であるため、実際にどこまで進むかは未知数です。そのなかで、しっかりと開発の影響を抑制する環境アセスメントは、最後の砦となります。ただし、環境アセスメントの制度にも複数の課題があるため、早期の見直し議論が必要です。

日本は気候変動問題においては、責任ある排出国の1つであり、そのCO2排出量は世界で五本指に入ります。その対策はまったなしです。

同時に、今の日本で見られる多くの固有の生きものたちを含めた、自然環境や野生生物も、未来に向けて守っていくべきものです

世界の自然環境はもとより、こうした日本の自然も気候変動の影響に晒されるなか、温室効果ガス排出削減のための自然エネルギー開発を、いかに自然保護と両立していくか。

改正温対法が成立したことで、今後は地域が主体となって、こうした「ゾーニング」などを用いた取り組みを、行なっていく必要があります。