日本政府が言及!日本のトカゲモドキを国際取引規制の対象種に検討!

2019/08/27

- この記事のポイント

- 奄美諸島や沖縄諸島に生息するトカゲモドキ。絶滅が危惧されているにもかかわらず、ペットとして人気を集め、海外でも取引がされています。現在スイスで開催されているワシントン条約 第18回締約国会議の場で、日本政府が、トカゲモドキを附属書Ⅲに掲載し、国際取引の規制対象種にすることを検討している、と言及しました。附属書Ⅲ掲載によってどのような効果が期待できるのか、また、日本の今後の課題について解説します。

海外に持ち出される南西諸島の固有な生き物

トカゲモドキやイボイモリは、沖縄島や奄美大島などを含む南西諸島に生息する固有の生きものです。

生息地での森や湿地が開発により減少。

人によって持ち込まれた外来種の捕食などの影響も受け、絶滅の危機にさらされています。

さらに、近年はペット人気も高まり、捕獲、取引も大きな脅威となっています。

ペット販売される爬虫類

両種は、現在、絶滅のおそれが極めて高いとされ、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で「国内希少野生動植物」に指定。国が保護を義務付けた動物として、捕獲や取引が禁止されています。

しかし、WWFの野生生物取引監視部門であるTRAFFICが行ったペット取引調査によると、トカゲモドキ属が活発に取引されていることがわかりました。

イボイモリも、数は多くはありませんが取引の対象になっていることが確認されています。

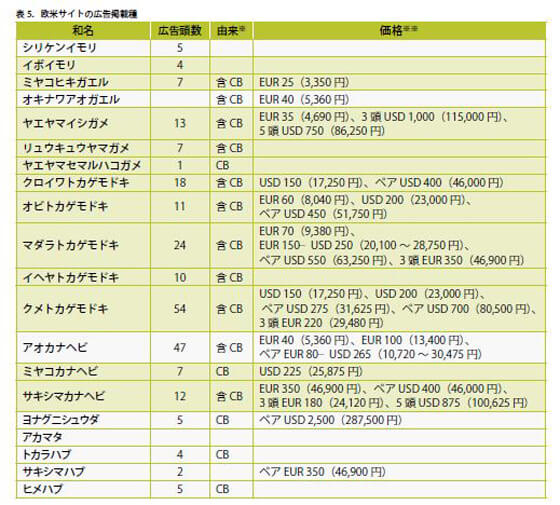

欧米のオンライン市場での広告掲載種(2017年)

ワシントン条約による保護政策

こうした国を超えて取引される日本のトカゲモドキとイボイモリは

現在、取引によって絶滅の危機が高まっていると心配されています。

さらに、両種は国際取引規制の対象になっていないため、密輸された場合、持ち込まれる国では水際で取り締まることができない、という課題もあることから、TRAFFICは日本政府に対し、両種の国際取引規制の必要性を訴えてきました。

そのカギとなるのがワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)です。

ワシントン条約は輸出入を規制することによって、野生生物の過剰な利用を防ぎ、種を絶滅から守る国際条約です。

この条約で国際取引が規制されている野生動植物の数は、動物が5,800種、植物が30,000種以上にのぼります。

ワシントン条約には、「附属書」とよばれる取引規制対象種のリストがあり、規制される野生生物はすべてこの附属書に掲載。

「附属書」はⅠ、Ⅱ、Ⅲに分かれ、それぞれ異なる取引規制が敷かれています。

| 附属書 | 規制の内容と代表種 | 掲載種数 |

|---|---|---|

| 附属書Ⅰ | 商業目的の国際取引が禁止。 | ジャイアントパンダやウミガメなど、絶滅の恐れが高い動植物 およそ1,000種 |

| 附属書Ⅱ | 商業目的の取引は可能。ただし、その取引が種にとって有害でないことを輸出国が証明し、許可することが条件。 | マホガニーやサメ類など およそ34,600種 |

| 附属書Ⅲ | その動植物が生息する国が、保全のために国際的な協力を求めている種 | およそ200種 |

そして、現在スイスのジュネーブで開催されているワシントン条 第18回締約国会議(CoP18)では、中国やベトナムなどからトカゲモドキやイボイモリを附属書Ⅱに掲載する提案が議題として提出されています。

ワシントン条約CoP18附属書改正提案

これら提案はいずれも、取引規制を行うことでその保護を求めるものです。しかし、この提案の規制対象は中国とベトナムに生息する種だけで、日本に生息するトカゲモドキやイボイモリは含まれていません。

つまり、この提案が採択された場合、附属書に掲載されない日本のトカゲモドキやイボイモリは、国際取引が無規制となるため、より人気が高まり、密猟や密輸が増える可能性が考えられます。

附属書Ⅱ掲載提案の対象種であるベトナムに生息するトカゲモドキ(Goniurosaurus catbaensis)

こうした状況を受け、TRAFFICは、日本政府に対し、日本のトカゲモドキ6種とイボイモリについて早急にワシントン条約の「附属書Ⅲ」に掲載し、国際取引規制をかけるよう提案を行ないました。

クメトカゲモドキ(Goniurosaurus kuroiwae yamashinae)

日本政府が日本のトカゲモドキの国際取引について言及!

会議では、まず、中国とベトナムに生息するトカゲモドキを附属書Ⅱに掲載する提案が審議され、全会一致で可決しました。

本来、提案から除かれている日本に生息するトカゲモドキは、議論の対象になりません。

しかし、日本政府は、中国とベトナムのトカゲモドキの附属書改正の議事に併せ、「日本のトカゲモドキは、日本国内ですでに捕獲、輸出が禁止されている。こうした保護政策をより確実なものとするため、日本政府はトカゲモドキの附属書Ⅲ掲載を検討している」という主旨の発言をしました。

これは、日本政府が、日本の野生生物の保護政策を強化するために、ワシントン条約の下、国際協力を進めたい意向を全締約国の前で示すものであり、歓迎すべきことです。

なお、その後、中国のイボイモリの附属書Ⅱ掲載提案も審議され、全会一致で可決しました。議事の状況から日本政府が日本のイボイモリについて言及をすることはありませんでしたが、トカゲモドキと併せて附属書Ⅲ掲載を検討することが強く望まれます。

附属書Ⅲ掲載で期待される効果

ワシントン条約の附属書Ⅲ掲載は、締約国が自国の種を守るために他の締約国に協力を求めるものです。

そのため、掲載の対象となるのは、その国に原生する種になります。また、掲載には種の保全のための適切な国内規制が存在していることが条件となっています。

締約国が自国の種を附属書Ⅲに掲載した場合、掲載種の商業目的での取引は可能ですが、輸出をする際に、当該国が発行する輸出許可書が必要となります。

なお、当該国(たとえば、今回でいえば日本)以外が輸出をする場合、原産地証明を発行することにより、附属書Ⅲ掲載の当該国ではないことを証明する必要があります。

つまり、日本のトカゲモドキやイボイモリが附属書Ⅲに掲載されれば、両種を輸入する際、国際ルール上では日本政府が発行する輸出許可書の取得が必要となります。

しかし、日本のトカゲモドキやイボイモリはいずれも種の保存法で保護が義務付けられており、捕獲や取引が禁止。国外に持ち出されることが認められていません。

よって、日本政府が輸出許可書を発行することはできず、万一、日本から海外へ持ち出された場合には、許可書の伴わない密輸品として輸入国側で差し止めることができるようになるのです。

さらに、日本の附属書Ⅲ掲載は、他国に生息するトカゲモドキやイボイモリの保護にも役立ちます。

トカゲモドキ属やイボイモリ属といった同じ分類群に属する近縁種は外見が類似し、特別な知識を持った専門家でないとその識別はとても難しいと言われています。

種の識別が難しい上に、取引規制が異なるという状況は、水際で取引を監視する税関職員の混乱を招くだけでなく、取引が制限されている中国やベトナムのトカゲモドキやイボイモリを日本の種と偽って申告し、密輸が行なわれる可能性も否定できません。

イボイモリの生息する森、奄美大島

日本に求められること

今回のCoP18で決定した新たな附属書の取引規制の内容は、締約国会議が閉会してから90日後に発効することが決まっています。

よって、附属書Ⅱに掲載されることが決定した中国などのトカゲモドキとイボイモリの取引規制は2019年11月末から施行されます。

附属書Ⅲ掲載は附属書Ⅱ掲載の手続きと異なり、締約国会議の場で各国の政府代表が審議し、採択する手続きが不要となります。

そのため、日本政府はワシントン条約事務局に日本のトカゲモドキとイボイモリの附属書Ⅲ掲載を求める手続きを踏むことになりますが、この場合も、手続き終了後90日の猶予期間を経て、規制が施行されます。

日本のトカゲモドキやイボイモリの取引規制が中国、ベトナムの種の規制施行に遅れを取らずに行われるよう、日本政府は日本のトカゲモドキとイボイモリの附属書Ⅲ掲載の手続きに早急に着手する必要があります。

そして、附属書Ⅲ掲載後も、こうしたワシントン条約の規制を有効に機能させるため、税関職員の識別能力の向上や他の締約国や警察、輸送業界との連携により、違法取引を厳しく監視する執行力強化に取り組んでいくことも重要な課題となります。

奄美大島は世界自然遺産の登録候補地にもなっています。