対面&オンラインセミナー「SDGsから考えるエキゾチックペットの利用」開催報告

2023/11/22

- この記事のポイント

- 2030年までに、世界が一丸となって達成を目指すSDGs。SDGsは社会・経済が環境の上に成り立つことを示しており、その目標達成には環境を持続可能な形で利用していくことが不可欠です。近年世界的に注目を集めるエキゾチックペットには野生動物も含まれ、そのペット利用は環境を維持する上で欠かせない生物多様性に影響を与えていることが指摘されており、課題解決にはペット産業の企業自身による自主的な取り組みが必要です。このため、SDGsを通じてペット産業の企業が実行可能な取り組みについて考えるセミナーを2023年10月に開催しました。

「SDGs(持続可能な開発目標)」の17のゴール

SDGsから考えるエキゾチックペットの利用

2030年までに、世界が一丸となって達成を目指す「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」。

2015年9月の国連サミットで採択された、環境、社会、教育など多様な分野にまたがる17のゴールと169のターゲットからなる国際目標です。

SDGsでは我々の生活に重要な「経済」「社会」が「自然(環境)」の上に成り立つことが示されており、その目標達成には環境を持続可能な形で利用していくことが不可欠です。

今、日本では「環境・社会・経済」の持続可能性に配慮した企業の「サステナブル経営」が広く求められています。カーボンニュートラルやプラスチック利用の削減、サプライチェーンでの持続可能な調達等に加え、こうした事業を評価するESG 投資も拡大しており、一般消費者にも、企業の姿勢を問う認識が広まっています。

大きく失われた自然の豊かさ

しかしながら、環境を維持していく上で欠かせない自然の豊かさ(生物多様性)は、既に人間が引き起こした野生生物の生息地破壊や過剰利用により、大きく失われています。

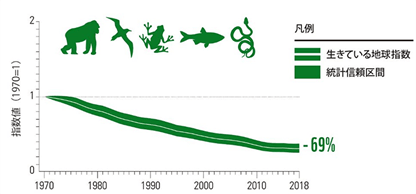

生物多様性の豊かさを示す指数(生きている地球指数:LPI)*は2018年時点で、1970年に比べ69%減少したことが報告されているのです。

人類は現在、地球の1.75 個分に相当する生態系資源を過剰消費していると指摘されています。

失われた生物多様性を回復させるためには環境保全に加え、これまでの生産や消費を持続可能なものに変えていく必要があります。

※「生きている地球指数(LPI)」は、陸、淡水、海など自然の中で生きる、脊椎動物(哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類)の約5,230種、約31,821個体群を対象に、個体群サイズの変動率から計算したもの。

生きている地球レポート(WWF,2022)

ペット取引が生物多様性に与える影響

では、このSDGsへの取り組みをペット産業の企業・団体が検討する上で、考えるべき点はなんでしょうか。

実は、近年日本で注目を集める犬猫以外の「エキゾチックペット」にはサルやフクロウ、カメなどの野生動物が含まれ、そのペット利用が生物多様性に影響を与えていることが指摘されています。

例えば、生物多様性の減少に影響を及ぼしている人的要因のうち、「乱獲」や「侵略的外来種」はペット取引と関係しています。

ペット目的で野生動物の過剰捕獲を行うことは種(しゅ)の絶滅の危機を高めてしまう「乱獲」につながり、ペットとして飼育していた動物が遺棄や逃走により本来の生息地以外の場所に定着した場合、在来種を捕獲したり、住みかなどを奪ったりする「侵略的外来種」の問題を引き起こします。

生きている地球レポート(WWF, 2022)

また、さまざまな調査や研究からもペット取引と生物多様性の関係が判明しています。

IUCNのレッドリストでは現在、約42,000種が絶滅危機種に指定されていますが、そのうち11%でペットや展示目的の利用による影響を受けているとされています(2022年2月時点)。

さらに、世界の爬虫類の35%以上がペット取引の対象となっており、取引種の90%で野生由来の個体が流通していることが指摘されています*。

※Marshall BM, Strine C and Hughes AC. Thousands of reptile species threatened by under-regulated global trade (2020).

ペットショップでも見られるムツイタガメ(Notochelys platynota)は、IUCNレッドリストでVU(危急種)に指定される絶滅危惧種です。個体数も減少傾向にあり、その要因の一つに国際的なペット需要による捕獲が増えていることが挙げられています。

パームシベット(Paradoxurus hermaphroditus)は日本を含めた世界でペットとしての需要が高く、個体数の減少が報告されています。

ペット産業の企業・団体ができることとは?多様な専門家と共に考える

ペット取引が生物多様性に与える影響が明らかになる中、生物多様性回復のためには、生体を取り扱う企業が持続可能な方法で事業を行なっていくことが必要です。

また、現在国内では犬猫以外の動物の飼養管理基準について検討されるなど、日本のペット産業を取り巻く環境は変化しつつあります。

しかしながら、ペット産業の企業・団体がSDGs達成に向けエキゾチックペットの利用について検討や取り組みを行う上で利用できる情報は限られています。

そこで、WWFジャパンは2023年10月19日、SDGsの取り組みを推進するNPOや動物福祉の専門家と共に、SDGsを切り口にエキゾチックペットの利用について共に考えるセミナーを開催。

各専門家からSDGsに取り組む必要性やエキゾチックペットに携わる企業が知るべきリスクや、海外のペット企業の持続可能な事業に向けた取り組みを紹介しました。

当日は会場での対面参加およびオンラインで実施し、ペット産業の企業や団体、関連セクターの方々などに参加いただきました。

対面&オンラインセミナー概要:「SDGsから考えるエキゾチックペットの利用」

プログラム

1. 開会挨拶

日本獣医生命科学大学 学長 鈴木 浩悦氏

2. 講演(1):「SDGs を通じて企業と創る持続可能な社会」

一般社団法人日本ノハム協会 専務理事 筒井 隆司氏

3. 講演(2):「One Health から考える野生動物のペット化利用の課題」

北海道大学獣医学研究院 環境獣医科学分野毒性学教室 教授 石塚 真由美氏

4. 講演(3):「日本の野生動物ペット利用の実態について」

日本獣医生命科学大学 野生動物学研究室 特任教授 田中 亜紀氏

5. 講演(4):「ペットビジネスとサステイナビリティ - 世界の事例から-」

WWF ジャパン 野生生物グループ 岡元 友実子

6. 閉会挨拶

WWF ジャパン野生生物グループ 西野 亮子

講演内容

1. 開会挨拶

日本獣医生命科学大学 学長 鈴木 浩悦氏

開会の挨拶を、日本獣医生命科学大学学長鈴木浩悦氏よりいただきました。エキゾチックペットの利用という先進的なテーマでのセミナーを通じ、活発な意見交換の場になることを期待したいと述べられました。

2. 講演(1):「SDGs を通じて企業と創る持続可能な社会」

一般社団法人日本ノハム協会 専務理事 筒井 隆司氏

社会全体でSDGs達成を目指す中、持続可能な社会の実現における企業の取り組みの重要性について、一般社団法人日本ノハム協会の筒井隆司氏よりお話をいただきました。

初めに、SDGsが生まれる背景となる地球環境の変遷を紹介。世界人口は戦後3倍以上に拡大し、経済成長至上主義を貫いた結果、生物多様性は大きく失われ、持続可能な暮らしのルール作りが必要になったと述べられました。

現在、多くの企業では事業と環境の”トレードオフ”を無くし、事業の軸足を社会課題の解決に移し始めていることから、ペット産業でも取り組みを行なうことは事業の価値向上や未来への投資につながると訴えられました。

3. 講演(2):「One Health から考える野生動物のペット化利用の課題」

北海道大学獣医学研究院 環境獣医科学分野毒性学教室 教授 石塚 真由美氏

One Health を通じた野生動物のペット化利用の課題について、北海道大学獣医学研究院の石塚真由美氏より発表をいただきました。

国内でもエキゾチック動物への関心が高まる中、そのうち特に野生動物をペットにすることに感染症や種の保存、動物福祉などの問題を伴うことが十分に知られていないと指摘されました。

One Healthとはヒトと動物、環境の健康を「一体の健康」としてとらえる概念であり、どれか一つでも欠けているとヒトの健康が維持できないことを意味します。現在の野生動物のペット化は、動物や環境の健康に影響を与えているため、皆で課題解決にとりくむことが大切だと伝えられました。

4. 講演(3):「日本の野生動物ペット利用の実態について」

日本獣医生命科学大学 野生動物学研究室 特任教授 田中 亜紀氏

野生動物の展示を行なうアニマルカフェや、野生動物をペットとして販売する小売業を対象に動物福祉の観点から行なった実態把握調査について、日本獣医生命科学大学野生動物学研究室の田中亜紀氏よりお話いただきました。

実態把握調査の結果、アニマルカフェにおいては野生動物の福祉が十分に満たされていない施設が大部分を占め、規制や基準が必要であると説明。小売業では、動物福祉に配慮した店舗も見られた一方、動物の異常所見が散見され、国際的な取引が規制されている種や絶滅危惧種の利用も確認されたと述べられました。

5. 講演(4):「ペットビジネスとサステイナビリティ - 世界の事例から-」

WWF ジャパン 野生生物グループ 岡元 友実子

ペット産業のサステイナビリティ向上のため海外のペット企業が取り組む事例について、WWFジャパンより発表を行ないました。

米最大手ペット企業のPetSmart社では、ESG(環境、社会、企業統治)を通したサステイナビリティ向上への取り組みを実施しており、生体に関しては「店舗での飼養管理」や「責任ある生体の調達」を最重要課題に掲げています。

同社の生体調達に関するポリシーや、オランダや韓国で進む野生動物のペット利用に関する法規制強化についての紹介を交えながら、日本のペット産業においてもエキゾチックペットに関わるリスクや課題を認識し、サステイナビリティ向上のため対話や取り組みを行なうことが重要であると訴えました。

【イベント概要】

タイトル:SDGsから考えるエキゾチックペットの利用

日時:2023年10月19日(木)13:00~14:30

場所:日本獣医生命大学E棟講堂(東京都武蔵野市)およびオンライン開催

参加者数:約20名

主催:日本獣医生命科学大学野生動物学研究室、WWFジャパン