環境アセスを意義あるものにするために~石垣島ゴルフリゾート計画に対する学会・団体による合同記者会見

2023/08/03

- この記事のポイント

- 沖縄県石垣島で進められている大規模なゴルフ場付きリゾート「石垣リゾート&コミュニティ計画」で事業者が実施した環境影響調査(アセスメント)の問題点について、2023年6月29日、連名して要請を行なっている学会・団体が報告する合同記者会見を開催しました。各専門家の分析で明らかにされた、今回の環境アセスの問題点と必要な措置について報告します。

記者会見の概要

沖縄県石垣島で進められているゴルフ場付きリゾート「石垣リゾート&コミュニティ計画」は、ラムサール条約湿地である名蔵アンパル・名蔵湾の水源地や特別天然記念物カンムリワシの生息地を含む貴重な自然環境に立地しています。

そこで、WWFジャパンは、他の団体・学会と連携して、事業者側に対し必要な調査や環境配慮を行うことを要請してきました。

石垣島の大規模ゴルフリゾート開発計画 5つの問題点

現在、この計画の着工に必要な許認可手続きが進められており、沖縄県が所管するこれらの審査においては、必要な環境保全措置が講じられているかどうかが慎重に確認される必要があります。

その際には、この計画に関して実施された環境影響評価(環境アセス)で顕在化した課題に事業者が十分対応しているかどうかが重要となります。

しかし、2021年10月に事業者が最終評価書を作成した環境アセスの内容には、看過できない不備と誤りが確認されています。

また計画を推進している石垣市の行政行為には違法性が認められたことから、自然の権利カンムリワシ弁護団は、石垣市長に対し住民監査請求を行ないました。

こうした状況の中、WWFジャパンは、同弁護団ほか、関係する団体、学会と共同で、2023年6月29日に石垣島と東京を中継でつないだ合同記者会見を開催しました。

はじめに、同日行われた石垣市の行政行為の違法性を問う住民監査請求の内容について、JELF(日本環境法律家連盟)理事・籠橋隆明弁護士と石垣島のカンムリワシの里と森を守る会・井上志保里事務局長が報告しました。

次に会見では、今回の環境アセスの問題点について、WWFジャパン、日本野鳥の会、日本魚類学会、日本甲殻類学会、日本サンゴ礁学会、軟体動物多様性学会、石垣市のアンパルの自然を守る会が、それぞれ発表しました。

以下では、この環境アセスに関する発表内容について報告します。

環境アセス全体の問題点について

はじめにWWFジャパン野生生物グループの小田倫子から、現在の手続き状況と環境アセスの関わり、それを踏まえた許認可権者である沖縄県に対する要請の内容について、報告しました。

「石垣リゾート&コミュニティ計画」に係る知事許可事項に対する陳情(6月6日提出)

「石垣リゾート&コミュニティ計画」に係る知事許可事項に対する要請(4月17日)

事業者が実施した環境アセス全体に関わる問題点として、その調査・予測・評価、それに基づく対策が、科学的根拠を欠く、実効性のない、形だけのものとなっている項目として、

- 名蔵アンパル・名蔵湾への「影響は軽微」と断じて事後調査も行なわないこと

- カンムリワシの生息について建設用地の一部でしか調査しておらず、アセス終了後に用地内での営巣という重要な事実が確認されたこと

- 一日700トンという大量の地下水汲み上げやゴルフ場で継続的に使用される農薬の影響について十分調査していないこと

- 重要な生物種の同定の誤りがあること

などを指摘しました。

その上で、

- アセスの不備が明らかとなっている項目とアセス終了後に確認された新たな事実に基づく新たな懸念について、事業者が調査・予測・評価を再実施すること

- 環境アセスの手続きで確認された課題が、農地法に基づく農地転用、都市計画法に基づく開発許可、森林法に基づく各許認可審査で配慮され、解決されること

を求めました。

カンムリワシ保全の観点から

国の特別天然記念物、種の保存法の国内希少野生動植物種カンムリワシ。環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類(CR)

次に、建設予定地周辺に生息するカンムリワシ保全の観点から、日本野鳥の会 常務理事 葉山政治氏が、次の内容を発表しました。

- 計画予定地はカンムリワシの貴重な生息地となっており、事業者の評価書では、若鳥を含む13個体4ペアーの生息が確認されていたが、環境アセスで実施された調査では繁殖の確認には至らなかった。

- 環境アセスにおける事業者の調査は、計画地を網羅していない。またカンムリワシの確認頻度が少ない年があり、その年に若鳥も確認されていることから、確認例が少ないのは繁殖のために行動圏が小さくなったためとも考えられ、この年にも繁殖していた可能性が高いと考えられる。

- 2022年に計画予定地内で営巣場所が特定され、繁殖場所として利用されていることが明らかになった。

- 特に森林と林縁部はカンムリワシの繁殖に利用される環境であり、開発は避けるべき場所である。

- 事業者の評価書では、ゴルフ場やホテル等リゾートの施設供用による「影響は軽微」であるとして、評価・対策が不十分となっている。

- 具体的な施設供用後の配慮が必要である。ゴルフ場付きリゾート施設の営業中に繁殖が確認された場合、どのような保全対策をとるのか。事業者が「重要配慮地区」としているウガドカーラ周辺についても、事業者が具体的に示している配慮措置は、夜間照明が上を照らさないようにするということにとどまっており、不十分である。また営巣場所と考えられる林縁を中心に改変を避けたとしても、広範囲に採餌場所が改変されることは防げない。

- 造成工事中の低減策も不十分である。事業者が示す主な対策は、工事中の騒音や工事車両によるロードキル対策にとどまっている。もし営巣が確認された場合には、部分的な工事の中止を「検討する」としているが、鳴き交わしなど繁殖の初期に工事が行われていれば、営巣に至る可能性そのものを低下させてしまうことになる。

- ゴルフ場で使用されるネオニコチノイド系農薬は、昆虫や甲殻類などの節足動物に対する影響が大きい。2023年4月に環境省沖縄奄美自然環境事務所が公表した「カンムリワシ保全方針」によると、石垣島のカンムリワシの餌資源には、西表島の同種に比べて、カニやエビなどの甲殻類が占める割合が高いという特徴が認められる。

- 日本最南端のラムサール条約湿地である名蔵アンパルの登録要件の一つは甲殻類の豊富さや希少性によるものであった。甲殻類の重要な生息地である名蔵アンパルへの影響が懸念されており、それを餌とするカンムリワシの生息への影響も懸念される。

- 以上述べたカンムリワシの生息に対する影響低減措置や施設利用による撹乱防止策、その効果を判断するための工事中から施設供用中に至るまでの事後調査や継続的な監視・モニタリングを計画し、実施し、評価するための専門家による会議体の設置が求められる。こうした取り組みが行われない状況での事業開始は不適切といわざるを得ない。

魚類の観点から

石垣島の固有新亜種イシガキパイヌキバラヨシノボリ。絶滅危惧IB類(環境省・沖縄県)、沖縄県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物種。

次に、計画予定地周辺に生息する魚類保全の観点から、日本魚類学会 会長 瀬能宏氏が、次の内容を発表しました。

- 日本魚類学会では、2022年度から、WWFジャパン、沖縄美ら島財団、国立環境研究所琵琶湖分室、神奈川県立生命の星・地球博物館の計5団体で構成される「石垣島南部における希少淡水魚類の保全に向けた調査・研究体制」を構築し、建設予定地周辺を含む石垣島南部の主要水系において、イシガキパイヌキバラヨシノボリやヒョウモンドジョウの生息調査を行なっている。

- イシガキパイヌキバラヨシノボリは、2022年3月に新亜種記載されたハゼの1種で、環境省と沖縄県の絶滅危惧IB類、沖縄県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物種に指定されている。石垣島の固有亜種となったことから、絶滅危惧のランクを引き上げる必要があると考えられる。

- 名蔵アンパルの水源の一つとなっているウガドーカーラの淵は、我々の調査でイシガキパイヌキバラヨシノボリの生息が確認できた唯一の場所であり、個体数は著しく少ないと推定される。

- 事業者の環境影響評価書では、建設予定地内で172個体のイシガキパイヌキバラヨシノボリを確認しているが、どのように同定したのか信頼性に疑問がある。同定の根拠としている文献は分子系統の論文であり、クロヨシノボリとの見分け方を論じたものではなく、根拠とはなり得ない。評価書におけるイシガキパイヌキバラヨシノボリの生息数は、過大評価されている可能性が高い。

- 評価書ではウガドーカーラの改変を回避するとしているが、その後の補正評価書では上流に道路を建設することになっており、当初の評価書との間に大きな齟齬がある。わずかな環境改変でもイシガキパイヌキバラヨシノボリに致命的な影響を与える可能性が高い。

- 以上を踏まえ、日本魚類学会として、イシガキパイヌキバラヨシノボリの保全に向けて、

(1)イシガキパイヌキバラヨシノボリについての環境影響評価の再評価を行うこと

(2)ウガドーカーラについてはわずかな環境の改変も行うべきでないこと

(3)最悪の状況に備えて、系統保存技術の確立が急務であること

を要望する。

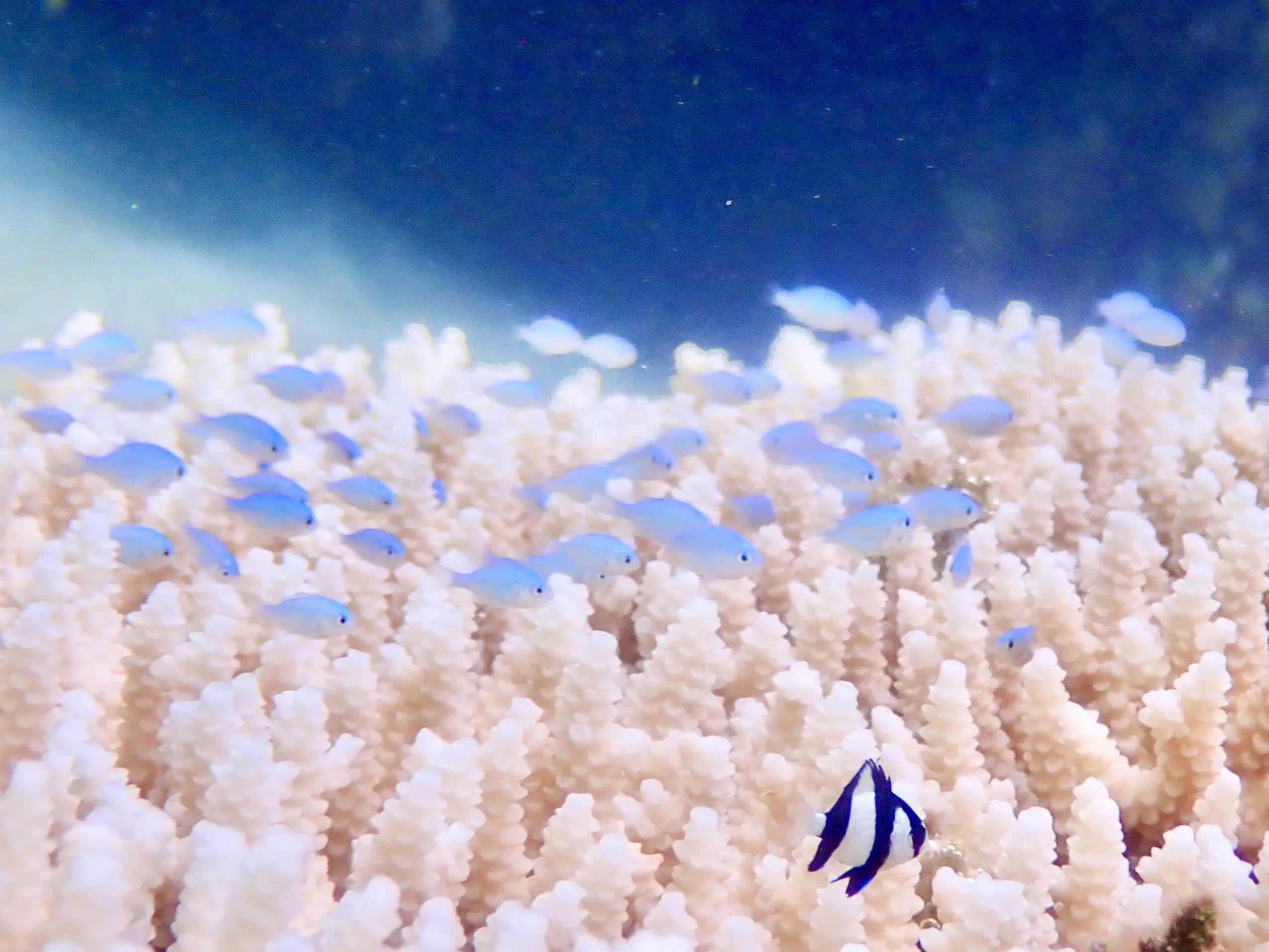

甲殻類とサンゴ礁保全の観点から

名蔵アンパルに生息する、石垣島・西表島・小浜島の固有種ヤエヤマヤマガニ。沖縄県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物種、絶滅危惧ⅠB類(沖縄県)、準絶滅危惧(環境省)。

次に、甲殻類とサンゴ礁保全の観点から、日本甲殻類学会評議員 日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全学術委員会委員長の藤田喜久氏が、次の内容を発表しました。

- 事業者による環境アセスの調査では、建設予定地周辺の陸域・陸水域で16種の希少種(絶滅危惧種および天然記念物)の生息が確認されている。そのうちヤエヤマヤマガニは、沖縄県希少野生動植物保護条例の指定希少野生動植物種に指定されているが、環境影響評価書ではこの点について言及がないため、現状に即した形で再評価するべきである。

- 事業者の環境アセスでは、建設予定地の周辺地域、特に名蔵アンパルを含む海岸域・浅海域についての調査・評価が不十分である。

- ゴルフ場の維持管理に使用されるネオニコチノイド系の農薬は、特に昆虫類や甲殻類への毒性が強い。昆虫類・甲殻類は食物網において重要な位置を占めることから、農薬使用による建設予定地周辺の陸域・陸水の生態系や他の動物への影響が懸念される。近年の研究では、陸域から流出した農薬によってプランクトンを含む甲殻類が激減し、魚類が減少した結果が確認されている。

- 名蔵湾では、貴重なサンゴ礁地形(沈水カルスト)や希少海洋生物の生息が確認されている。また名蔵湾は、多種多様な動植物の生息地である名蔵アンパル(干潟環境)を擁し、その北部は、水産資源保護法17条が規定する「名蔵保護水面」に指定されている。湾全体の保全の観点からは、湾が面する陸域における開発行為についても十分な調査や慎重な対応が求められる。事業者の環境アセスはこの調査が不十分である。

貝類の観点から

名蔵アンパルの名が付けられた貝類アンパルクチキレ。

次に、貝類をはじめとする軟体動物保全の観点から、軟体動物多様性学会 会長 石田 惣氏が、次の内容を発表しました。

- 事業者の環境アセスでは、現地の底質環境から見ても確認種数が明らかに少なく、影響評価に必要十分な調査努力量を投下したか疑わしい。事業者による名蔵湾における底生生物の調査では、貝類の確認種数が数種にとどまっているが、明らかに少ない。評価書では調査手法の詳細について記載がないが、現地のアマモ場や砂泥底には埋在性の生物が多く生息している。これらの生物については、底質の表面を見ただけでは確認できないものであり、調査が不十分であったと考えられる。

- 重要種に明らかな種同定のミスがある。たとえば事業者が評価書で「重要種」として列挙している「ハナグモリ」と同定されている貝は、評価書に掲載されている写真を見る限り、別種のマスオガイであると考えられる。

- 砂底環境で希少種を多く含む分類群で十分な同定がなされていない。たとえば二枚貝のニッコウガイ科の貝類の種の同定が全く行なわれていない。種の同定は、生物の生息確認と、それを踏まえた評価の基礎であり、科どまりの調査では不十分である。

- ラムサール条約湿地であり、希少な貝類の生息地である名蔵アンパルでの調査・評価が行われていない。

名蔵アンパル保全の観点から

名蔵アンパルで実施されている観察会の風景。

最後に、名蔵アンパル保全の観点から、アンパルの自然を守る会 共同代表 島村賢正氏が、次の内容を発表しました。

- 建設予定地が位置する前勢岳とその隣のバンナ岳は、於茂登岳と並び、ラムサール条約湿地である名蔵アンパルの水源地となっている。於茂登岳からは表層水があり、前勢岳・バンナ岳からは主に地下水系によって、アンパルへ水を供給している。ゴルフリゾートによる一日700トンの地下水汲み上げは、名蔵アンパルや名蔵湾への湧水の供給に影響を及ぼすと考えられるが、環境アセスでは、その影響に関する調査が全く行なわれていない。

- 名蔵アンパルは、沖縄県や石垣島の児童生徒にとって身近な自然体験ができる貴重な場となっている。アンパルの自然を守る会では、10年以上にわたり観察会を実施しており、2023年3月以降も既に7,8校の地元小中学校の生徒が観察会に参加している。

- 名蔵アンパルやそこに生息する生物は、石垣・八重山の文化伝承の観点からも重要である。地元に伝わる古謡アンパルニミダガーマユンタは、アンパルに生息する15,6種類の甲殻類が次々に登場し、各種の特徴的な生態が表現されている世界でも珍しい歌である。アンパルのエビ・カニ類を失うことは、こうした伝統文化を絶やすことにもなる。

- 日本最南端のラムサール条約湿地である名蔵アンパルを未来に残すために、環境アセスでは十分実施されていない、アンパル湿地や名蔵湾の動植物への影響調査、1日700トン1年間255,500トンにもおよぶ多量の地下水汲上げが短期的・中長期的にどのような影響を及ぼすのか、ゲリラ豪雨時の地表水や土壌・農薬流入の影響についても、検証されることを求める。

各学会・団体が一致して指摘したのは、本件における事業者による環境アセスの調査・予測・評価が極めて不十分であるということでした。

国際的にも重要な自然環境に隣接した地域で、必要な調査や十分な環境配慮策が実施されないまま着工されるようなことがあれば、本件において貴重な自然が失われるだけではなく、環境アセスという制度が形骸化し、今後の持続可能な開発への道を閉ざすことが懸念されます。

世界目標とされたネイチャーポジティブや持続可能な開発目標(SDGs)を目指す時代にふさわしい審査や判断がされることを、事業者や許認可権限を有する沖縄県・石垣市・関連省庁に対し今後も要請していきたいと思います。