生物多様性スクール第1回「生物多様性と気候危機」開催報告 自分と生物多様性のつながりを考えよう!

2022/02/17

- この記事のポイント

- 国連の生物多様性条約第15回締約国会議(第二部)が開催される2022年は、生物多様性の保全に向けた、世界の新しい枠組みが作られる、重要な1年になります。ビジネスの世界においても、すでに無視できない重要な要素、キーワードとなっている、この「生物多様性」について、日本でもさらに理解を拡げ、環境破壊を回復に転じる「ネイチャー・ポジティブ」な流れを創造していくため、 WWFジャパンは2022年1月より、前6回のオンライン・セミナー「生物多様性スクール」を開始。2022年1月27日には、「気候変動と生物多様性」をテーマにその第1回を開催しました。当日の講演の概要をご報告します。

注目される「生物多様性」の今

1月27日に行なった第1回のテーマは、「生物多様性と気候危機」。

ゲストには、WWFジャパン理事で立教大学特任教授、不二製油グループ本社CEO補佐の河口眞理子氏をお招きしました。

生物多様性と気候危機、注目される環境問題の2大テーマにスポットをあてた、スクール当日の講演概要をお伝えします。

開催概要: 生物多様性スクール 第1回「気候危機と生物多様性」

日時

2022年1月27日(木) 16:00 ~ 18:00

場所・形式

Zoomによるオンラインセミナー

参加者

参加登録者数1,234名、当日の最高視聴者数:888名

2022年は特別な年

はじめに、WWFジャパン事務局長東梅貞義が、本スクール開催にあたり「私たちの暮らしがどう生物多様性や自然とつながっているか、このシリーズの中で考えてほしい」とご挨拶しました。このスクールを開催するのは「今年(2022年)」という特別な意味があります。2022年の春には、生物多様性条約第15 回締約国会議(COP15)が控えており、「パリ協定の生物多様性版」とも言える世界の生物多様性の目標をつくる交渉が、まさに進んでいるのです。

生物多様性とは、環境問題とは何か?

記念すべき第1回のゲストとしてお招きした河口眞理子氏には、「生物多様性」をどう整理すればいいか、どう自分の中で落とし込めばいいのか、ヒントとなるお話を最初にいただきました。生物多様性の重要性と歴史を認識する上では、背景にある精神、構図を理解することが効果的なようです。

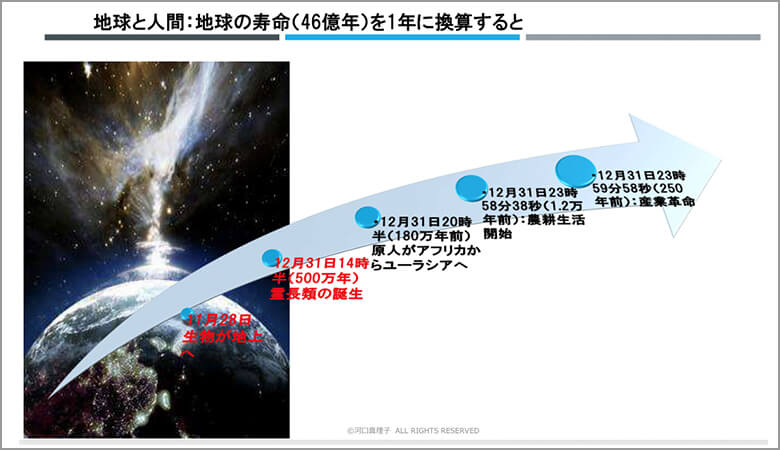

河口眞理子氏発表資料より

地球の誕生からの46億年を1年に換算してみると、大晦日の午後にようやく現れ始めた霊長類。産業革命は大晦日の23時59分58秒時点と、長い地球の歴史のなかでは、こんなにも最近のことなのだそう。

WWFの『生きている地球レポート』からもご紹介いただきました。1970年以降、人間活動による負荷が地球の環境容量を超えてしまっています。現在、人間活動により地球が一年間で生産できる資源の1.6倍も使われてしまっているのです。

近年、世界中で気候危機への意識が高まっていますが、実は1992年のリオの地球サミットではすでに、気候変動と生物多様性は二大環境問題として確認されていました。

河口氏は、環境問題を以下のように定義しています。

「環境問題とは、人間の経済活動がもたらす、『地球の物質・エネルギー・生命の循環におさまりきらず、悪化し続け、それがさらに地球の循環を損ねる人為的な影響』」

人間活動による影響が近年のように増大するまでは、地球の資源やエネルギーは「ちゃんと」循環していたとのことです。

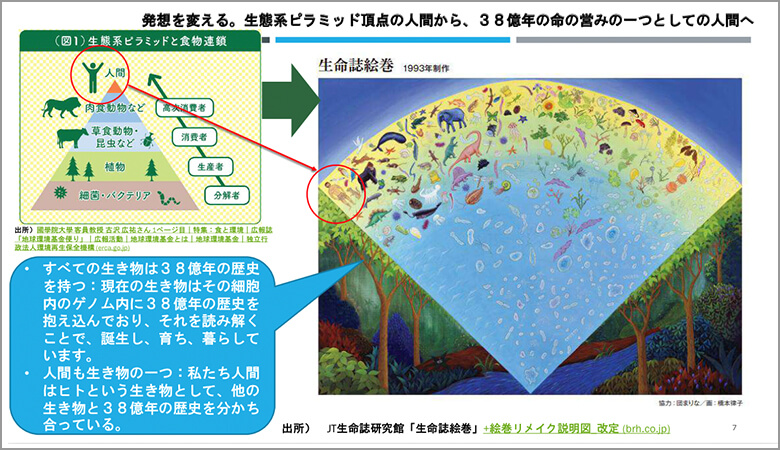

河口眞理子氏発表資料より

また、「発想を変える」視点として、生命誌研究者の中村桂子氏の『生命誌絵巻』(1993)を紹介。

「38億年前から、いろいろな命の流れがあって、いろいろな生物がいる。生態系ピラミッドのように人間が一番上にいるわけではなく、生物はみんな仲間でネットワークで、それが生物多様性。人間はone of themなのに、その人間が他の種にも悪い影響を与えている」と語りました。

ルールを作らないと、どんどん「ただ」で使われ、破壊されてしまう「生態系サービス」

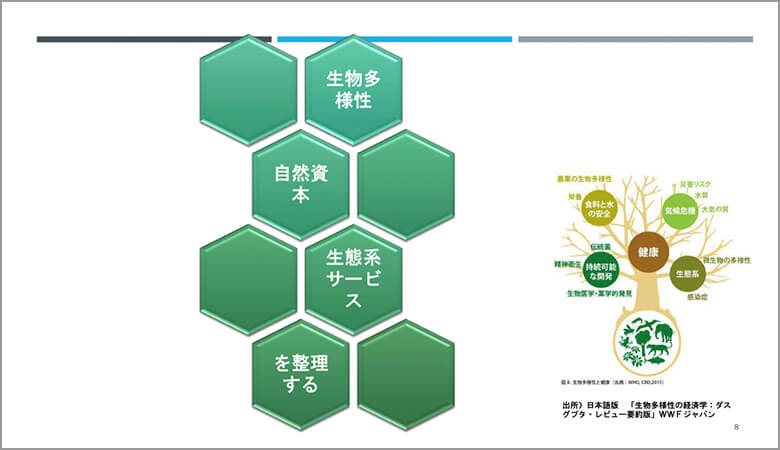

生物多様性や環境問題を語るとき、「生物多様性」「生態系サービス」「自然資本」など色々なワードが出てきます。河口氏はそれらのワードの定義を確認しました。

河口眞理子氏発表資料より

生態系から、人間が手に入れている「自然の恵み」が「生態系サービス」。

自然と経済を調和させて、経済の仕組みのなかで、自然の問題を考えていく仕掛けを作らなければならないということで、1970年代から出てきた「自然資本」。

「生物多様性」とは、生態系サービスを底上げするもの。生物多様性がなければ、生態系サービスも低下してしまいます。

ここで非常に重要なことが語られました。生態系サービスには、水や食料、木材、気候調整機能、自然災害からの防御、薬などがあります。しかし、水や食料など生態系サービスの一部しか市場で取引されず、値段が付く財とみなされてない。多くの生態系サービスは、当たり前のこととして「ただ(無料)」と思われているから、その重要性に気付かずに破壊されやすい。

では、なぜ多くの生態系サービスには値段がつかないのか?

それは、買っても買わなくても全員同じものを入手できる場合には、誰も売り買いしないため、値段がつかない。例えば、お金を払っても払わなくても、森林の気候調整の恩恵は受けることができる。だから誰も売り買いしようと思わず、値段がつかない。

このような状況では、排出権取引や伐採禁止などのルールをつくらないと、「ただ」でどんどん使われていってしまいます。これが、生態系サービスの破壊や生物多様性の喪失の大きな原因であり、問題点です。

きちんとした「ルール」を作ることが大切と言えるでしょう。

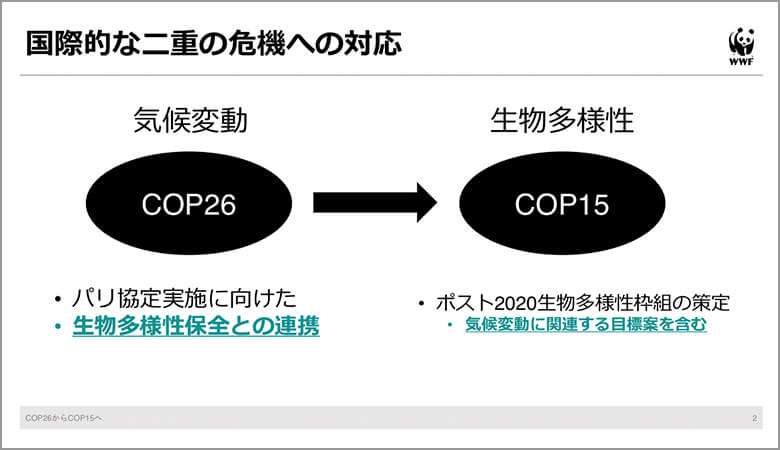

気候危機の視点で考える「生物多様性」

WWFジャパン自然保護室 気候エネルギー・海洋水産室長の山岸尚之からは、2021年11月に英国グラスゴーで行われた国連の気候会議(COP26)での議論を紹介しました。グラスゴー合意では、気候変動分野と生物多様性分野の協働が重視されたことが、大きな特徴でした。

その代表例が2つあります。

まず、2030年までに森林減少及び土地劣化を止め、傾向を反転させることをなくすことを約束した、「森林・土地利用に関するグラスゴー首脳宣言」に、日本を含む141カ国が署名しました。

二つ目は、Nature-based Solutions「Nbs:自然を基盤とした解決策」に対する関心の高まりです。これは、生物多様性の問題の解決が、気候変動の問題の解決策にも通じることを重視するものであり、こうした考え方が国際的にも主流化してきています。

その背景には、生物多様性の深刻な喪失があります。過去50年で、世界の生物多様性の豊かさは、68%減少しました(WWF『生きている地球レポート2020』より)。

2030年までに、この「減少」の傾向を止め、「回復」へとグラフのカーブを反転させていく「ネイチャー・ポジティブ」が求められています。

山岸尚之発表資料より

生物多様性条約締約国会議が開催される2022年は、そのネイチャー・ポジティブに向けて、生物多様性に関する新しい枠組みが作られようとしている、重要な1年になります。

山岸尚之発表資料より

こうした連携と、生物多様性問題の解決は、気候変動への取り組みよりも、さらに難しいかもしれません。非常に難しいけれど、「難しいことをやらない」ではなく、「難しいけどやる」という姿勢が重要と、山岸は強調しました。

私たちの身近にある生物多様性ーー「ダーウィンが来た!」を超えて

河口眞理子氏発表資料より

ここからは、河口氏の講義の第二部です。

日本企業の中では取り組みが進む不二製油グループの取り組みの紹介をいただきました。同社は、カカオ、パーム油、大豆などリスクが高い作物を扱っているからこそ、早めの対応をしているとのことです。例えばパーム油では、2004年にRSPOに参加して、RSPO認証油をかなり早い段階から供給しています。

また、大阪府の住吉大社の御田に残る生物多様性、積水ハウスの「5本の樹」計画、ひいては河口氏の自宅マンションのベランダに見る身近な生物多様性などもご紹介いただきました。

河口氏は「生物多様性というと、NHKの人気番組『ダーウィンが来た!』のような個別の生きものや、遠いところにあるものと思っていませんか?でも本当は、もっと私たちの身近にあるものなんですよ」と強調しました。

日本で受け継がれてきた自然への思いを込めて、「八百万の神のおかげさまに感謝」として、プレゼンは締めくくられました。

ディスカッション

モデレータの井田氏が、河口氏と山岸に質問を投げかけながら、ディスカッションを行ないました。参加者からの事前質問が特に多かったテーマも含まれます。質疑応答のポイントを抜粋してご紹介します。

Q ネイチャー・ポジティブに向けて、NGOとして具体的な行動をどうするか?

山岸:消費を変えることが重要。日本は各国から輸入しているので、フットプリントが高い。「これを使って、食べて、大丈夫?」と考え、見せるための仕組みやトレーサビリティの確保を政府や企業が整えていくことが求められる。そのために大事なのは何より消費者の声。「生物多様性を壊したくないから、見破れるような仕組みを作ってくださいね」という声を消費者が上げていくこと。そのための取り組みを進めていく。

Q 日本の政策や企業の取り組みの状況は?

河口氏:これまではかなり遅れていた。例えば、マクドナルドは、欧米では、2010-2011年にMSC認証の魚に切り替えると発表したが、日本では出遅れた。日本の消費者が気にしていないことが、大きな要因ではないか。日本での生物多様性への取り組みは10年遅れている。3年でキャッチアップする(追い付く)必要がある。(注:日本マクドナルドは、2019年より、看板商品にMSC認証取得の白身魚を使用)。

Q システムの大転換が必要。何がテコ、ドライバーになるか?

河口:消費者が声を上げないといけない。企業は、売れないから作らないけれど、実は消費者さえ買ってくれればと考えている。ある程度準備ができている企業も多いので、消費者が企業に問い合わせをすることが大切。企業の方にも、企業、生活者の両方の立場で取り組んでほしい。

Q どうやって消費者の意識を高めるか?気候変動問題では変わってきた。アイデアは?

山岸:消費者の意識を変えるためのシルバーブレット(特効薬)があるとは思わない方がいい。全ての主体が、多方面から努力することが重要。気候変動もそうやって取り組みが広まってきた。

Q 先行者が損をしない仕組みのためには?国や地方自治体の制度は重要か?

河口:国家レベルの戦略的な取り組みも、地域独自の生態系を守る仕組みも、両方必要。例えばレジ袋の有料化でも批判が多い日本では、意識啓発も同時に、政策の枠組みが必要。企業は自分たちのサプライチェーンで何が起こっているのか、自分たちの力できちんと調査することが重要。

Q 生物多様性への金融機関の動きは?

河口:日本の金融機関は、意外に対応が早い。そもそも、日本の金融機関はESG投資の展開が遅れていたので、気候変動の取り組みは海外に比べて出遅れていたが、生物多様性では「遅れてはならじ」という姿勢がうかがえる。伍していけるし、逆にプラスの価値を提供できるかもしれない。

Q 生物多様性の取り組みはどうやって測るのか?難しいのでは?

河口:仮の形で良いので、とりあえずやらないと始まらない。やり始めると改良されていく。日本では最初からパーフェクトなものをつくろうとする傾向がある。とりあえず不完全な仕組みでも始める、そしてバージョンアップしていくのが良い。もう時間がないので、とにかくやり始めることが大切。

おわりに

最後に井田氏は、「自分と生きもの、生物多様性との関わりを自らの力で調べ、知ることが大事なのだと感じた。本スクールを5-6回続けて聞くと、色々な側面から理解が深まり、企業の方も学生の方も、何をやるべきかわかってくるため、今後もぜひご視聴を」と締めくくりました。

★次回の生物多様性スクールは、第2回「生物多様性と食・農」 (2月28日(月)16時~)

お申込み・詳細は、こちら