メコン地域で224種の新種発見!最新報告を発表

2022/02/15

- この記事のポイント

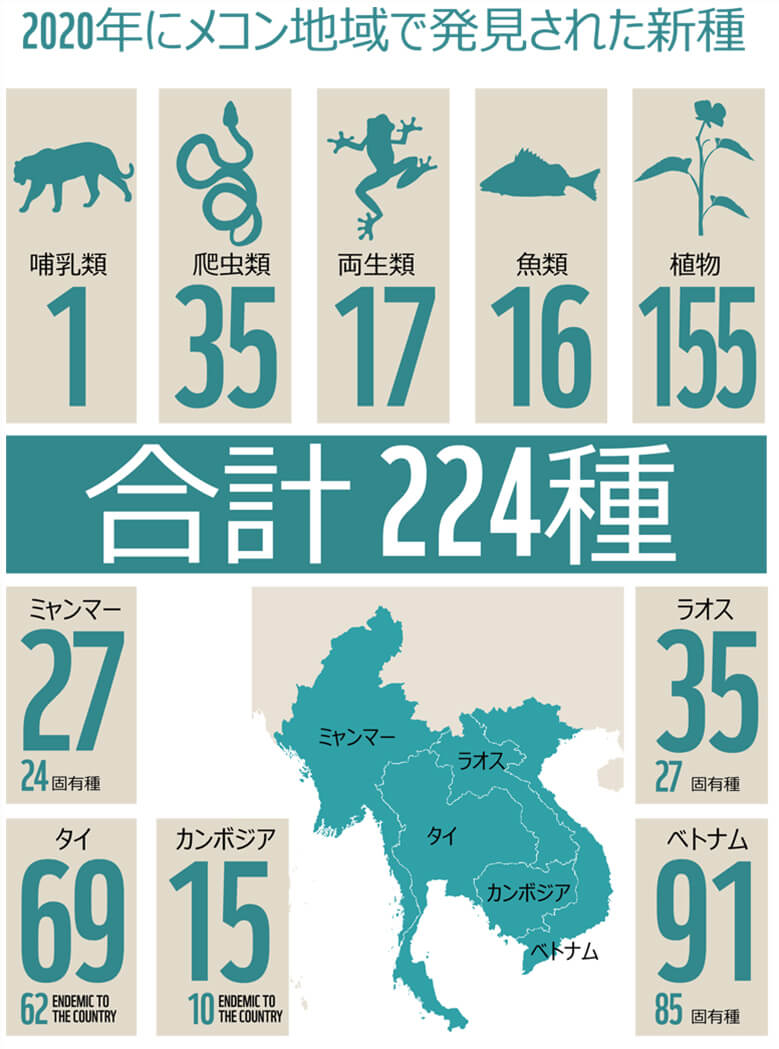

- 2022年1月26日、WWFはインドシナ半島のメコン地域で行なわれた調査の結果、2020年に224種の新種が発見されたことを発表。新種の中には、新たな「属」を設けて分類された種も含まれるなど、大きな発見もありました。その一方で、発見された種の多くは、絶滅の危機にある考えられており、メコン地域が直面している森林破壊などの問題を浮き彫りにする結果となりました。

毎年新種が発見される生物多様性の宝庫、メコン地域

東南アジア最大の河川であるメコン川下流域は、6,000万人もの人々が暮らしているだけでなく、インドシナトラやアジアゾウ、センザンコウなどの野生生物が、数多く生息。

世界的にも貴重な生物多様性のホットスポットのひとつに数えられています。

ここでは現在も毎年のように新種が見つかっており、この地域の生態系の全容はいまだに把握できていないほど。その一方で、急激な開発による自然環境の劣化・消失も、深刻な規模で進んでいます。

メコン地域の生物多様性保全の重要性は、今や国際的にも非常に高くなっています。

2020年に発見された新種は224種

長年、メコン地域の環境保全に取り組んできたWWFは、この地域で発見された新種を定期的に報告。

2017年には157種の新種を報告しました。

関連記事:メコン川流域で157種の新種発見!最新報告書発表(2018/12/12)

そして今回、2020年に224種が発見されたことが報告されました。

その内訳は、哺乳類1種、爬虫類35種、両生類17種、魚類16種、植物155種と、さまざまな分類群に及んでいます。

その中には、新たな「属*」を設けなければならないほど、これまで知られていた種とは異なる特徴をもったものも含まれています。

2020年に見つかった新種の一覧。現時点では1つの国でしか見つかっていない種を固有種としているが、今後別の国で見つかる可能性もある。©WWFジャパン

*「属」は近縁の生物種をまとめた分類の一つ。生物に付けられる世界共通の名前である「学名」にも表示される。たとえば、ヒトの学名はHomo sapiensだが、このうちのHomoが属名、sapiensが種名である。同じHomo属(ヒト属)にはネアンデルタール人(Homo neanderthalensis)など別の種が含まれる。通常、新種が見つかると、既存の属に分類される場合がほとんどだが、他種と特徴が大きく異なる種が発見されると、稀に属名も新たに設けられるケースがある。

ユニークな新種たち

今回発見された新種の中から、いくつかの代表的な例を紹介します。

メイクを間違えたサル? ポッパラングール

ポッパラングール(学名:Trachypithecus popa)

ミャンマーのポッパ山周辺にしか生息しない、新種のラングール(サルの一種)。

目の周りを白く塗ったような模様が特徴です。

動きを検知して自動で撮影できる、調査用のカメラ(カメラトラップ調査)で発見されました。

200~250個体しかいないと推測されており、IUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト」では、最も絶滅危機の高い、近絶滅種(CR)に選定される見込みです。

シャボン玉のような虹色のヘビ

タカチホヘビ属の一種(Achalinus zugorum)。

日本にも生息するタカチホヘビの仲間で、他のヘビと異なり、ウロコが互いに重ならないという特徴があります。

シャボン玉のような虹色の光沢を持ち、独特な印象を与えます。

今回の調査で発見された新種ですが、1個体がベトナムで採集されたのみで、個体数や生息地などは全く分かっていません。

新属に指定!世界で唯一「多肉性」のタケ

イネ科タケ亜科に属する竹の一種(Laobambos calcareus)。

多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えられる植物の総称で、サボテンやセダムなどが有名ですが、今回、新種のタケが1種、仲間に加わりました。

タケ類の中でもこれまでに例のない発見で、新たな属(Laobambos属)が設けられました。

発見された生育地は、ラオス中部。多肉であることは、現地の厳しい乾季に適応した結果と考えられています。

生息域が非常に限られており、「レッドリスト」では絶滅危惧種(EN)に選定される見込みです。

2000mの山地に生きるツノのあるカエル

ベトナム北部の標高2,000mの山地で見つかったコノハガエルの一種(Megophrys frigida)。

眼の上にツノのような突起があるのが特徴です。

この地域では2017年以降、今回の発見を含め、コノハガエル属の新種が4種発見されており、両生類の多様性の高さが示唆されています。

しかし、この種は地元の人々による薪の採集や牧畜による森林の劣化により、数が減少しているとみられ、「レッドリスト」では絶滅危惧種(EN)に選定される見込みです。

メコン地域の野生生物が直面している脅威

今回の発見を含めると、1997年以降、メコン地域では実に3,007種もの新種が見つかったことになります。

しかし、こうした新種の中には、発見と同時に絶滅危惧種に選定される例が少なくありません。

今回発見された種においても、すでに3種が「レッドリスト」で絶滅危機種に選定される見込みです。

また、生息状況に関する情報が足りず、絶滅の危機にあるかどうかすら判断できない種も見つかっています。

絶滅の危機にある要因は、種によってさまざまですが、共通しているのは、人の活動が森林などの生息地を減少または劣化させているということ。

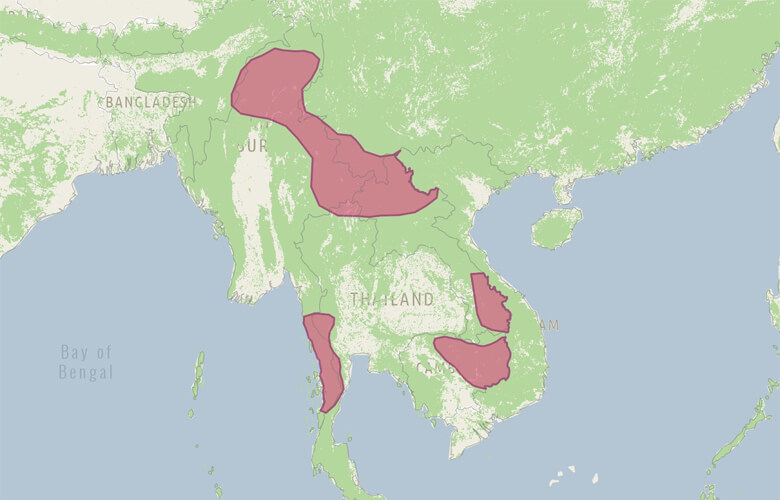

特に、今回調査を行なった5カ国(カンボジア、タイ、ベトナム、マレーシア、ラオス)すべてに、森林破壊がとくに激しい「森林破壊の最前線(Deforestation Fronts)」に指定された地域があるのです。

このまま森林破壊が進行してしまうと、今のところ絶滅の危機がないとされていなくても、近い将来にはさらに多くの野生生物が、絶滅のおそれのある種、に選定されてしまうことが十分に考えられます。

メコン地域の森林破壊の最前線(赤)。緑は森林。

メコン地域の野生生物を守るために

今回の報告で着目すべきは、調査した5カ国(カンボジア、タイ、ベトナム、マレーシア、ラオス)すべてで新種が見つかっていることです。

しかも、224種のうち204種は、これら5カ国のうち1つの国にしか生息しない固有種の可能性があるのです。

このことは、様々な脅威に直面しながらもこれら5カ国にはまだ豊かな自然が残っていることを表しています。

今回発見された新種だけでなく、メコン地域にはインドシナトラやアジアゾウなど約1,600種もの絶滅危惧種が生息しており、そのうち600種以上が固有種です。

しかも、いまだに新種が発見されるように、その生態系の全容すら把握できていないのが現状です。

これらの種が失われたら、自然界でどのようなことが起こるのかすら、予測できません。

そして、これらの生きものが織りなす豊かな生態系は、漁業や農業、林業などに携わる地域の人はもちろん、地球温暖化の防止や感染症の予防といった側面において、より多くの人々の生活を支える基盤になっています。

未来の持続可能な発展のためにも、メコン地域の豊かな生物多様性を守っていく必要があるのです。

それを守るのは、メコン地域に暮らす人たちだけの役割ではありません。

メコン地域から天然ゴムや木材など、多種多様な農林産物が、日本をはじめ、世界の各地に輸出され、消費されているためです。

それらの中に含まれる、自然の豊かな森林を切り開いて作られた農園で生産された産品を、日々の生活で使い続けることは、現地の自然破壊に加担していることに他なりません。。

ビジネスや生活に必要な木材製品や紙製品、天然ゴムや食べ物など農産物が、自然の森や野生生物などに配慮されて生産されたものかどうか。

これを確認し、選択する。

まだ知られていない新種の生きものたちが生きる、メコンの森を守っていくためには、そうした消費のあり方を、日本でも一人一人が取り入れていく必要があるのです。