環境DNA分析を活用した希少な魚類の分布調査を開始

2021/11/30

- この記事のポイント

- 豊かな水田地帯を含む多様な自然環境を有し、生物多様性の宝庫と言われる九州・有明海沿岸地域。しかし近年では、生物多様性に配慮せずに実施される圃場整備や水路改修により、生物多様性が急激に損なわれつつあります。WWFは2021年6月から佐賀県佐賀市東与賀地区で、自然環境と農業を両立する「責任ある農業を推進するプロジェクト」を開始し、九州大学鬼倉徳雄教授との共同研究で絶滅危惧種を対象とした環境DNA分析を進めています。この研究により、絶滅危惧種の生息状況の把握のみならず、市民参加型の生息モニタリングへの応用が期待されます。

フィールド:佐賀県東与賀町の水田地帯

プロジェクトのフィールドである佐賀県東与賀町は、ラムサール条約登録湿地である「東よか干潟」に面した干拓地です。

古くから干拓が進められ、水田を取り巻く堀(クリーク)には、多様な淡水魚が生息しています。

この中には、絶滅危惧種のカワバタモロコやニッポンバラタナゴなど、現在では個体数が著しく減少している種も存在します。

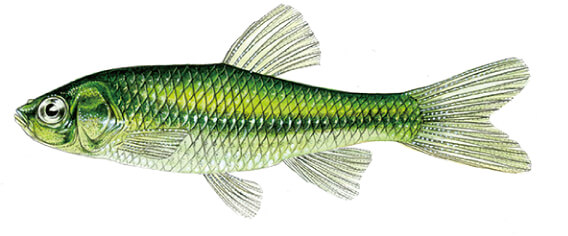

カワバタモロコ。九州の福岡県、佐賀県の有明海周辺地域のみに分布。佐賀県は九州最大の生息地となっているが、確認地点数は10年前と比較して大幅に減少している。©nature works

ニッポンバラタナゴ。琵琶湖から九州北部に分布するコイ科の淡水魚で、平野部の細流や水田の農業用水路など、流れの緩やかな水域等に生息する。淡水域に生息する二枚貝に産卵することから、保全においては二枚貝の保全とセットで考えていく必要がある。©nature works

これらをはじめとする淡水魚類は、生息に適した土の水路が整備され、3面コンクリートの水路が全国的に増えたことで生息地が減少し続けてきました。

水田のような人が関与することで形成される「二次的自然」は古くから淡水魚や水生昆虫、底生生物や水生植物等の格好の生息・生育域でしたが、水路の改修や外来種の侵入に伴う環境劣化により、日本固有種を含む多くの種が絶滅の危機にさらされています。

古くからある土水路での調査風景。畔と水路が連続的で、畦畔の植生や水生植物が適切に維持されている環境は、水生生物にとって格好の生息環境となる。

この課題に対応してWWFは、地元の農業者、行政、研究者と協働で「東与賀・責任ある農業推進プロジェクト」を2021年6月から実施中です。

プロジェクトでは、5か年の中で多様なステークホルダーと協働して以下の目標の達成を目指しています。

- プロジェクトを通じて、取り組みの意義や消費者の動向を含めて整理し、東与賀地区内の農業者に広く波及効果を生むこと

- プロジェクトの進捗については、環境DNA分析技術を確立することで、5カ年の生物多様性保全の状況を科学的に把握できる体制を構築すること

- 水路改修については、「水田・水路でつなぐ生物多様性ポイントブック」を参考とすることで、プロジェクト現場の水田・水路の自然環境や生物多様性が保全されること

- 生物多様性に配慮した商品を通じて、消費者に責任ある農業で生産された商品を届けること

環境DNA分析で絶滅危惧種の生息を確認する

絶滅が危惧される淡水魚の生息状況モニタリングは、地域に生息する種の現状を知り、対策を検討するために重要なプロセスです。

プロジェクトでは、九州大学大学院の鬼倉徳雄教授と連携し、希少な淡水魚を対象とした「環境DNA分析」によるモニタリング手法の確立のための調査・分析を実施中です。

環境DNAとは

水中、土壌中、空気中など、あらゆる環境中に存在する「生物由来のDNA」のことを「環境DNA」といいます。

水中には、生息する生物の排泄物や卵、精子など、その生物のDNAを含む物質が放出されています。

環境DNAの調査は、これらの環境中に浮遊する動物の「残り香」ともいうべきDNAを採集し、分析することで、特定の種の存在や量(いる、いない、たくさんいる)が確認できる技術。

たとえば、淡水魚であれば、調査対象地域から採取した水を分析することで、その地域に分析対象種が生息しているのかが判別できるのです。

これは、淡水魚や両生類、水生昆虫などのように、水中などにすみ、目視や採集による生息状況の把握が困難な野生生物の調査においては画期的な手法であり、近年技術開発が急速に進められています。

また、やり方さえ確立できれば、水を採取するだけで調査が可能となるため、一般市民や子どもたちでも、調査に参加・協力しやすくなる、という強みもあります。

しかし、これも万能の手段というわけではありません。

調査用に採取する水には、多種多様な生きものが放出する、とてつもない量の、またさまざまな状態のDNAが含まれています。

いわば、DNAのカクテルのような状態。ここから調査対象種のDNAを抽出し、該当するものがあるのかどうかを確認するのは、大変な作業になります。

また、季節や水深の深さなどによっても、採取できるDNAには偏りが出ることがあるため、そうした点も考慮しながら、最適な時期ややり方を考案していかねばなりません。

実際にフィールドの現場で活用する調査手法として確立するには、まだ試行錯誤と研究が欠かせません。

プロジェクトが目指す環境DNA分析の確立

そこで、このプロジェクトでは、環境DNA分析技術を確立し、5カ年の生物多様性保全の状況を科学的に把握できる体制構築を目指しています。

プロジェクト初年度の今年は、東与賀地区における採水と魚類相調査を通してカワバタモロコの環境DNA分析のための技術開発を行なうとともに、モニタリング(採水)に適した時期の検討を行ないます。

この結果を踏まえ、2022年度には、一般の方々に採水していただいたサンプルを用いた分析を行ない、市民参加によるモニタリングの実効性を検証する計画です。

また、この2021年11月には、技術開発に向けた採水に加え、現地の生物相を確認するための捕獲調査を実施しました。

調査では、九州大学鬼倉研究室の皆さんが、投網やたも網などを駆使して生物を捕獲し、魚類相の確認を行ないましたが、1日目の調査ではカワバタモロコの確認には至りませんでした。

この地域においても、生息域の減少が急速に進んでいる状況が危惧されます。

二面コンクリートの水路での調査風景。隠れ家となる構造物や植生が乏しい環境では、生息する生物種は限定的。

本研究における技術開発を踏まえ、将来的には、市民参加型のモニタリング体制を確立し、これにより地域の人々にモニタリングの役割を一部になってもらうこと、地元の自然に接する機会の増加や問題意識の醸成につながることが期待されています。

今も増え続ける水路改修

環境DNA分析によるモニタリング体制の構築と並行して、希少な淡水生物の保全に向けた取り組みも加速させていかなければなりません。

農業生産性の向上のための圃場整備に伴い、この50年間でコンクリート三面張り、河道の直線化等が急速に進められ、これ伴って淡水生物の生息域は大幅に減少しました。

このような開発の動きは過去の話ではなく、実は現在進行形で急速に進められています。

農業者の高齢化・担い手不足に伴い、管理のしやすい水路やブロックマット等による畔の改修ニーズは依然として高い状況です。

また、近年の突発的な豪雨等の増加により、強靭なインフラのニーズが高まる中で、水路・畔の補強や直線化が進められるケースもあります。

これらの日本社会が抱える課題・現象と生物多様性保全の両立に向けて、WWFは、プロジェクトを通して引き続き現地の農業者や行政、研究者とともに対応を進めていきます。

環境DNA分析のための採水を行なった地点で水生生物相を確認する鬼倉研究室の皆さん