気候変動対策No.1の素材産業・エネルギー関連企業は?「企業の温暖化対策ランキング」第11弾

2019/08/29

今や世界では脱炭素化の取組がスタンダードに

国際社会は2015年冬に採択されたパリ協定および2018年秋に出されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の「1.5度特別報告書」を契機に、CO2の排出実質ゼロを目指す「脱炭素化」へと大きく舵を切りました。

北欧諸国やフランス、イギリスといった国のほか、米国カリフォルニア州やハワイ州、パリやロンドンなど世界の主要都市・自治体に並んで、国内でも横浜市や京都市、東京都が続々と脱炭素化を宣言しています。

ビジネス界では、パリ協定と整合した削減目標の策定を呼びかける国際イニシアティブ「SBT」(Science Based Targets)に取組む企業が急増。

さらに、投資家の間では環境対策に積極的な企業を選定して投資するESG投資が急拡大し、その規模は2018年に世界で30兆ドルに達し、今や脱炭素に向けた取組は企業のスタンダードとなっています。

企業にとって、この国際的な潮流に適応した事業リスク・機会の分析を率先して進めていくことが、脱炭素社会を生き抜くビジネスチャンスにもつながるのです。

このような状況のなか、国内でも大量の温室効果ガスを排出する6業種の取組はどうなっているのか。日本企業の温暖化対策への取り組みを評価し、促進させるWWFジャパンによる「企業の温暖化対策ランキング」プロジェクトが、2019年8月29日、最新の報告書を発表しました。

素材産業②・エネルギー編、業種ごとのランキング上位企業は?

今回発表した第11弾となる「『企業の温暖化対策ランキング』 ~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.11『素材産業②・エネルギー』編」では、「電気・ガス業」、「石油・石炭製品」、「鉄鋼」、「非鉄金属」、「金属製品」、「鉱業」の6業種に属する44社を調査。うち、環境報告書類を発行していない2社を除いた42社について評価を行ないました。

この結果、ランキングの上位企業(各業種内で偏差値60以上)は次のようになりました。

| 順位 | 総合得点 (100点満点) |

企業 | 目標・実績 (50点満点) |

情報開示 (50点満点) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 69.1 | 東京ガス | 21.9 | 47.2 |

| 2 | 61.2 | 九州電力 | 15.4 | 45.8 |

| 順位 | 総合得点 (100点満点) |

企業 | 目標・実績 (50点満点) |

情報開示 (50点満点) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 68.3 | コスモエネルギーHD | 21.1 | 47.2 |

| 順位 | 総合得点 (100点満点) |

企業 | 目標・実績 (50点満点) |

情報開示 (50点満点) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 83.3 | 東京製鐵 | 37.5 | 45.8 |

| 順位 | 総合得点 (100点満点) |

企業 | 目標・実績 (50点満点) |

情報開示 (50点満点) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 79.5 | フジクラ | 32.3 | 47.2 |

| 順位 | 総合得点 (100点満点) |

企業 | 目標・実績 (50点満点) |

情報開示 (50点満点) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 68.7 | LIXILグループ | 24.2 | 44.4 |

| 2 | 67.2 | 東洋製罐グループHD | 33.9 | 33.3 |

※それぞれ偏差値60以上の企業を掲載。※HD:ホールディングス

*四捨五入の関係で、足し合わせた際に小数点以下に誤差が生じる可能性がある。

※国際石油開発帝石は「鉱業」の中で偏差値60以上であったものの、38.8点と低スコアのため、上の表には取り上げていない。

取り組み評価の基準と今回の評価

このプロジェクトでは、各社が発行した環境報告書やCSR報告書などを基に情報を収集し、温暖化対策の取り組みを主に実効性の観点から評価。

採点に関しては、次の2つの観点から、21の指標を設け、評価を行なっています。

【1】目標および実績:企業として温暖化対策の「目標」を設定し、その実績を評価・分析しているか

【2】情報開示:取り組みの状況や進捗などに関する情報開示を行なっているか

この2つの観点を踏まえた、特に重要な指標は次の7つです。

重要7指標

- 長期的なビジョン

- 削減量の単位

- 省エネルギー目標

- 再生可能エネルギー目標

- 総量削減目標の難易度

- ライフサイクル全体での排出量把握・開示

- 第3者による評価

注)アニュアルレポートについては、本来はIR活動における財務情報の報告ツールであり、原則として評価の対象からは除きましたが、例外として、GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドラインやIIRC国際統合報告フレームワーク、環境省の環境報告ガイドライン等を参考に作成している旨の記載がある場合、あるいはCSR情報を補足する冊子等を別途発行している場合は、採点対象としています。コーポレートレポートについても、同様の扱いとしています。なお、評価対象の企業については、ウェブサイトにおける開示情報(2019年7月評価時点)も調査の対象に含めました。

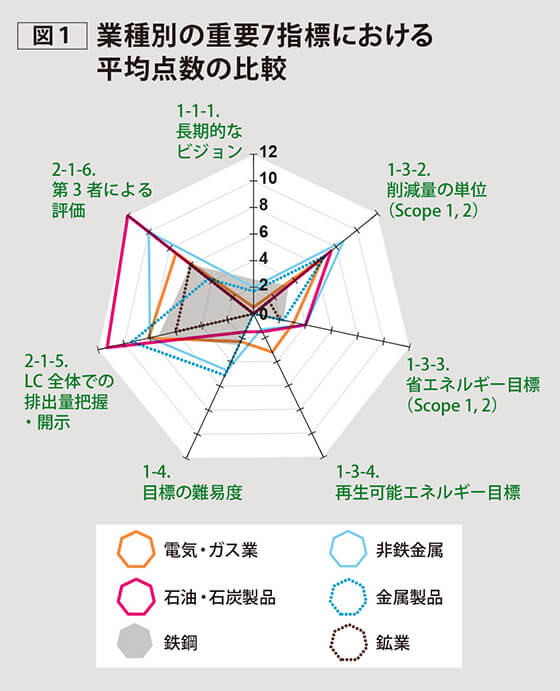

重要7指標でみる業種ごとの傾向

今回評価した6業種の中では、「石油・石炭製品」および「非鉄金属」が、『1.目標・実績』の「温室効果ガス削減量の単位」や『2.情報開示』の「ライフサイクル(LC)全体での排出量の把握・開示」などの得点が高いことから、それぞれ59.5点、56.9点と平均点を伸ばしました。

一方、自社のGHG削減目標を持たないなど『1.目標・実績』の得点が著しく低い「鉄鋼」および「鉱業」は、それぞれ39.0点、30.9点と低調な結果となりました。

また、「電気・ガス業」、「金属製品」は、『2.情報開示』では比較的高スコアを出しています。

なお6業種すべてにあてはまる点として、「長期的なビジョン」や「再生可能エネルギーの導入目標」を掲げる企業が非常に少ない傾向がみられました。

パリ協定に沿った長期ビジョンを掲げていたのは、東京製鐵、東洋製罐グループHD、フジクラの3社。また、上位企業には入らなかったものの、再生可能エネルギーの自社での活用について、定量的な目標を掲げていたのは、古河電気工業の1社のみでした。

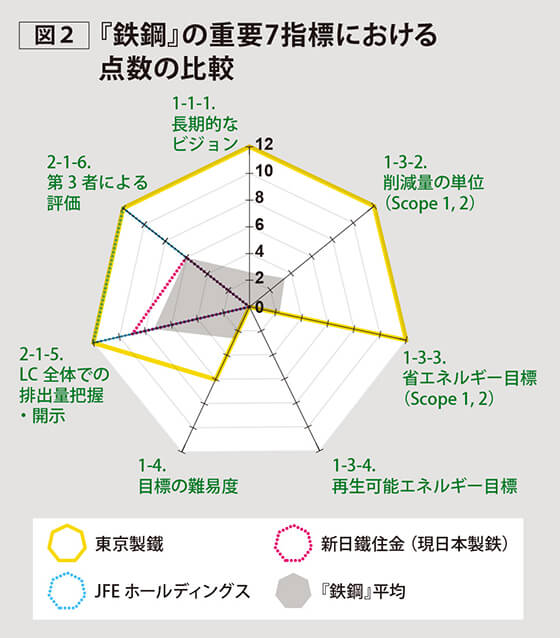

産業部門で排出量最大の「鉄鋼」業

GHG削減の姿勢そのものに課題

年間のCO2排出量が1億トン近い企業もあるなど、「鉄鋼」は「産業部門」の中で排出量が最大の業種で、日本の脱炭素化の成否を握っています。

しかし調査の結果、新日鐵住金(現日本製鉄)、JFEホールディングス、日新製鋼、大同特殊鋼、神戸製鋼所の5社は、自社のGHG削減目標を持っておらず、全体的にGHGを削減していく姿勢そのものに課題があることが浮き彫りとなりました。

高炉大手2社の新日鐵住金とJFEホールディングスを比べると、後者が『2.情報開示』では得点を伸ばし、横並びでないことが明らかになりました。JFEホールディングスは、特に「LC全体での排出量の把握・開示」、「第3者による評価」の2指標で満点となり、今後、サプライチェーンを俯瞰して取り組んで行くための下地が整っていると言えます。

長期での総量目標を掲げる東京製鐵

総じて評価が低調な「鉄鋼」の中で、東京製鐵は、総合83.3点の高得点を獲得しました。同社は、高炉法にくらべてCO2排出量の少ない電炉法を用いることで知られていますが、2050年に自らの排出を50%程度削減し、LC全体では80%削減するという長期での総量目標を掲げています。

鉄鋼連盟が示す長期温暖化対策シナリオの一つ「超革新技術開発シナリオ」では、2100年に『ゼロカーボンスチール』の実現を想定しています。しかし1.5度を目指すには、少なくとも2030年に半減、2050年に実質排出ゼロを目指すことが今や国際社会に求められています。そのためには、いつか訪れる技術革新のみに頼るのではなく、今ある技術や対策を早期に実行する視点が重要です。

将来の技術開発への努力を続けつつ、短期~中期的には、鉄スクラップの国内での有効活用と電炉利用率の向上を着実に進めていく戦略を描くことが重要です。業界全体として、排出量を早期に増加から減少へと転じるビジョンを示す必要があります。

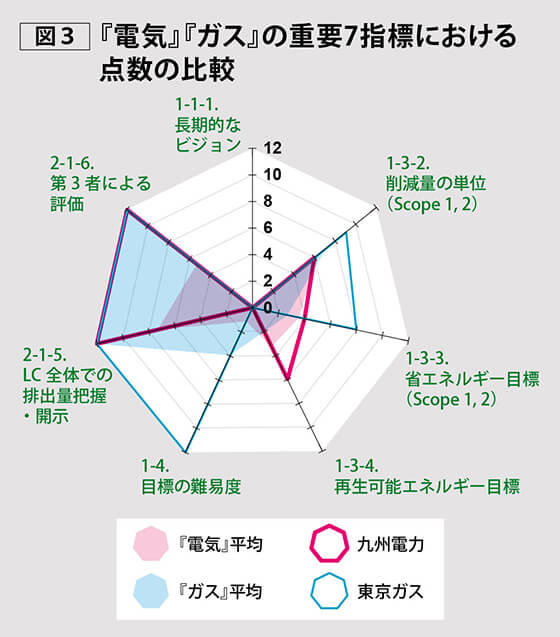

エネルギー転換部門「電気・ガス業」

「電気」と「ガス」の評価に差

国内でGHG排出量が最大の「エネルギー転換部門」からの排出に大きな責任を持つ「電気・ガス」業。業種全体としては過去の調査業種と比較しても、平均かそれを上回る点数となりました。しかし平均点を押し上げているのは「ガス」に含まれる企業(3社平均60.6点)が多く、「電気」(10社平均50.1点)では点数が伸び悩みました。

実は、『1.目標及び実績』における平均点は50点満点で「ガス」が18.1点、「電気」が15.3点と大差はないのですが、『2.情報開示』の平均点においては、50点満点で「ガス」が42.6点、「電気」が34.8点と、10点近い開きがありました。

電力最上位の「九州電力」に学ぶこと

「電気」の中で最上位(全体9位)となったのは九州電力。『2.情報開示』では45.8点と高得点を獲得し、重要7指標の「ライフサイクル全体での排出量の把握・開示」、「第3者による評価」の2つの指標において、満点を獲得しました。

これは、「電気」10社の中では九州電力のみの優れた特徴です。自社にとってマテリアリティが高い「CO2の削減」というESG課題に対し、サプライチェーンを通じて社会的責任を全うしようという姿勢が現れています。

また、「再エネ目標」が業種平均と比較して高い得点となっており、再エネ事業で意欲的な数値目標(2030年に400万kW)を掲げています。2018年5月3日には一日を通した再エネ比率が39.5%を達成。日本政府が2030年に目指す再エネの電力比率「22~24%」を大きく上回る実績をすでに上げています。

こうした国に先んじた再エネ大量導入の成功事例は、電力会社にとって最重要課題でもある気候変動問題に対して、九州電力がサプライチェーン全体を通じて着実に取り組んでいる姿勢が具現化された成果と言えます。

他の企業においても、環境情報・データの蓄積や管理、社内外との共有を徹底し、脱炭素化への来るべきタイミングに乗り遅れないよう適切に対応できる土台を固めておくことが肝要です。

ソーラーパネル(インド)

早急に、パリ協定と整合した実効性ある取組を!

排出量は最大なのにSBTへの取組はわずか3社

企業がパリ協定と整合した中長期でのGHG削減目標を設定するにあたり、すでに国際社会のスタンダードになっているSBTに取り組むことが実効性の観点から有効です。

今回の業種には、「電気・ガス業」、「鉄鋼」など、産業部門の中でも排出量が最大規模であり、日本の脱炭素化の成否の鍵を握るセクターが含まれています。しかし、SBTに取り組んでいるのは、全42社の中で上位企業のわずか3社のみに留まりました。

SBTに取り組むには、長期での年率の高い削減目標に加え、LC全体を見据えた目標設定、再生可能エネルギー利活用の戦略などが求められます。今回の調査において『1.目標および実績』で得点が伸び悩んだ多くの企業は、こうした国際的な要求に見合う取り組みに早急に着手することで、その実効性を高める必要があります。

今できる削減努力を着実に進めることが現世代の責任

ただ技術革新を待つのではなく、2050年あるいは早期の脱炭素を見据え、今できる削減努力を着実に進めることが現世代の責任です。

国内の後進的と言わざるを得ない温暖化政策に惑わされることなく、国際社会の歩調に合わせた温暖化対策を進めることが、事業にとって有益です。そうした戦略や覚悟を明確に示す企業こそが、機関投資家や顧客企業から選ばれる存在となるでしょう。

世界的潮流となりつつある1.5度目標のもと、2050年にCO2排出実質ゼロに向けて、政府が目標を引き上げ、政策的支援の厚みを増すなどして、各企業の底上げを図ることが、ますます急務となっています。

報告書

記者発表資料

関連情報

- 『企業の温暖化対策ランキング』 ~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.1『電気機器』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』 ~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.2『輸送用機器』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.3『食料品』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.4『小売業・卸売業』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.5『金融・保険業』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.6『建設業・不動産業』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.7『医薬品』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.8『運輸業』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.9『機械・精密機器』編

- 『企業の温暖化対策ランキング』~実効性を重視した取り組み評価~ Vol.10『素材産業①』編

- 気候変動イニシアティブ – Japan Climate Initiative – JCI