Beyond Value Chain Mitigation(バリューチェーンを超えた緩和)とは?

2023/07/20

- この記事のポイント

- いま、企業による気候変動対策を加速させる仕組みの一つとして、 Beyond Value Chain Mitigation(BVCM:バリューチェーンを超えた緩和)が、国際的に注目されています。このBVCMは、今後企業がネットゼロ宣言やカーボンクレジットの使用を検討するにあたって、知っておかなければいけない、新しい重要な概念です。BVCMの背景や、その意義について、関連する国際イニシアティブにも触れながら解説します。

バリューチェーンを超えた緩和とは?

世界全体の気候変動対策を加速させるための仕組み

最新のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)報告書では、世界の平均気温は産業革命前から既に1.1度上昇しており、2030年代には1.5度に達する可能性が高いことが改めて指摘されています。

さまざまなビジネスリスクにもつながる気候変動への対策は、企業にとっても重要な課題。

ですが、各国政府や、多くの自治体、民間企業が定めている、現状の温室効果ガス(GHG)の排出削減目標の内容では、「パリ協定」が定める1.5度目標を達成できません。

そうした中、企業によるパリ協定の目標に沿って科学に基づいたGHG削減目標の設定を支援しているScience Based Targets initiative(SBTi)では、これまで企業のバリューチェーン全体(スコープ1~3)でのGHG削減を推進してきました。

しかし、現状のペースでは自社バリューチェーンのみを対象としたGHG削減の取り組みだけで、ネットゼロ目標を世界全体で2050年までに達成するのは困難です。

そのため、企業が世界全体としてネットゼロを達成するために、自社バリューチェーンの外、すなわち「バリューチェーンを超えた」形で追加的な排出削減等を行なうことが必要になります。

こうした追加的な取り組みのことを、Beyond Value Chain Mitigation (バリューチェーンを超えた緩和)と呼びます。

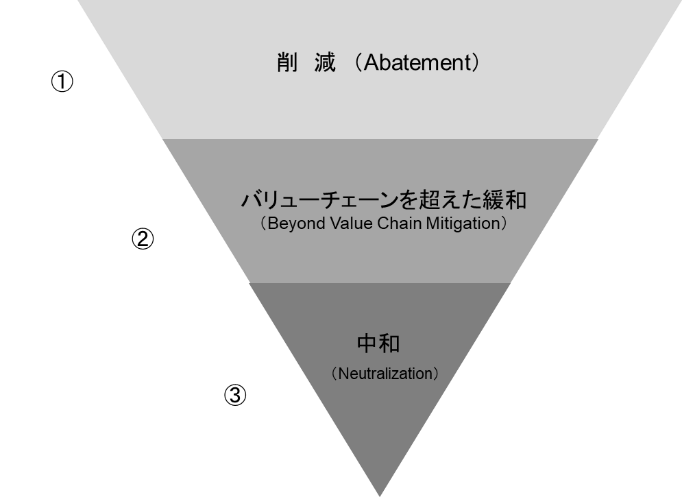

緩和のヒエラルキー。企業はまず、自社のスコープ1~3の削減目標の達成をしなければならない。SBTiは、その削減目標を達成した上で、「さらなる行動」をとるよう企業に求めている。バリューチェーンを超えた行動は、これに該当する。(出典:SBTi Corporate Net Zero Standardより一部編集)

BVCMとは? その取り組みの内容

BVCMは、バリューチェーン外(つまり自社のスコープ1~3の外)で、自社の科学に基づく削減目標(SBT)を超えて企業が実施する気候変動対策のための投資や緩和行動を指します。

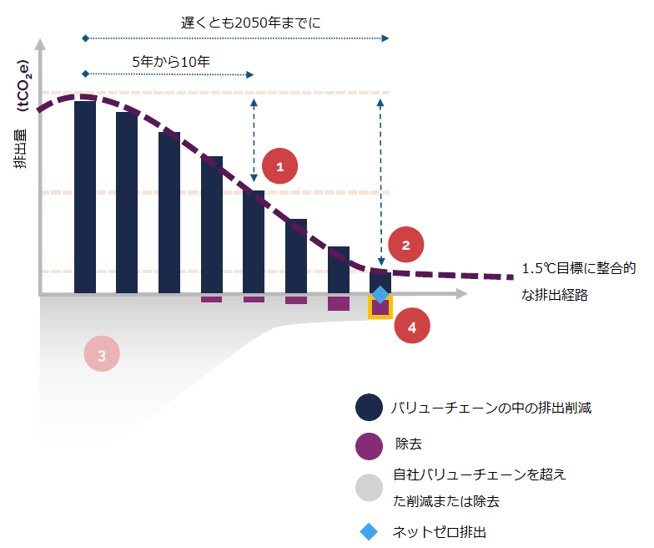

SBTiネットゼロ基準の概念図。 SBTiのネットゼロ基準には、次の4つの主要な要素がある。(1)短期目標の設定、(2)長期目標の設定、(3)BVCM、(4)残余排出の中和。SBTiは、1.5度目標を達成する上で、企業がいつまでに、どれだけ、自社のバリューチェーン(スコープ1~3)の中でGHGの排出を削減する必要があるかを示している。

出典:SBTi Corporate Net Zero Standardより一部編集)

では具体的にどういった企業の取り組みが、BVCMにあたるのでしょうか。

SBTiが、現時点で例示している行動には、次のような内容が含まれています。

- 高品質なカーボンクレジットの購入(特に国家レベルREDD+:Jurisdictional REDD+)

- 炭素除去技術への投資

- マングローブ林や泥炭地の保全

- キャパシティビルディング

- 廃棄物最終処分場のメタン削減事業

- 再生可能エネルギー事業の展開

- DAC(Direct Air Capture)技術への投資

- 気候技術へのR&D支援

- より野心的な気候政策へのアドボカシー など

ただし、上記のような活動の全てが当然にBVCMに該当するわけではなく、考慮されるべきさまざまな原則や要件が示されることになります。SBTiは現在、2023年中に発表する予定の、BVCMの詳細なガイダンスを作成しているところで、今後の検討によっては対象となる行動が変わる可能性もあります。

<BVCMの例>

高品質なクレジット購入(特に国家レベルREDD+(Jurisdictional REDD+))、泥炭地・マングローブ保全事業、廃棄物最終処分場のメタン削減事業、再エネ事業、DAC(Direct Air Capture)技術への投資、気候技術へのR&D支援、より野心的な気候政策へのアドボカシーなど

BVCMの例。かなり幅広い行動が挙げられています。

SBTi “Going Above and Beyond to Contribute to Societal Net-Zero”から一部抜粋。

カーボンオフセットと何が違う?

こうした具体例の中で、特に関心を集めるのが、カーボンクレジットです。

しかし、BVCMのカーボンクレジットに対するに対する考え方は、従来のカーボンオフセットの考え方とは異なっています。

まず、SBTiが認定する科学に基づくGHG排出削減目標(SBT)では、スコープ1~3での排出削減の方法としてカーボンクレジットによるオフセットを認めていません。

これは、1.5度目標達成のために、企業が再生可能エネルギーや省エネ投資に向けるべき資金を、クレジットの購入に充ててしまうと、かえってスコープ1~3での排出削減を遅らせてしまうというクレジットの「負の側面」があるからです。

一方で、企業がSBTに沿った排出削減を進めたうえで、高品質のクレジットを購入するならば、それは途上国や森林保全の現場で必要とされる資金を供給し、世界全体でネットゼロへの移行を加速させることにつながります。

BVCMの考え方は、クレジットの負の側面を解消しつつ、その有効性を最大化することを念頭に置いたものです。

これは従来のような、自社の排出削減目標のうち、削減しきれなかった排出量をクレジットでオフセットする、という考えとは異なるものといえるでしょう。

自社のGHG排出削減目標をまずはしっかり達成すること。その上で追加的に質の高いクレジットを購入すること。

それがBVCMの示す、世界全体のGHG排出削減に貢献するカーボンクレジットの使い方なのです。

カーボンクレジットの使用をめぐる国際的な潮流

こうしたBVCMの考え方は、SBTiに限られたものではありません。

2022年にエジプトで開催された国連気候変動枠組み条約の締約国会議(COP27)で、国連ハイレベル専門家グループが発表した、非国家主体のネットゼロに関する提言書「インテグリティの重要性」でも、次のような提言が行なわれました。

- 非国家主体は、そのバリューチェーン全体において、早急かつ大幅な排出削減を優先させなければなりません。自主的市場における信頼性の高い炭素クレジットは、バリューチェーン外の緩和策として使用されるべきであり、非国家主体自身のネットゼロ達成に向けた中短期の排出削減量としては計上できません。

- 信頼性の高い炭素クレジットは、途上国の脱炭素化に向けて非常に必要とされている財政支援を促進する一つのメカニズムです。ベストプラクティスを示すガイドラインが策定された際には、自身の中間目標を達成した又は達成見込みの非国家主体は、残りの年間排出量を信頼性の高い炭素クレジットを購入することで相殺することが強く奨励されます。(「インテグリティの重要性」提言3より)

また、企業がカーボンクレジットの使用を訴求する際のガイドラインを作成している自主的炭素市場十全性イニシアティブ(Voluntary Carbon Market Integrity Initiative:VCMI)

も、2023年6月に発表したクレームコードの中で、「企業がカーボンクレジットを使うためには、科学に基づくネットゼロおよび短期目標を掲げた上で、BVCMでのみ使うことができる」としています。

【関連情報】ウェビナー開催報告:企業が知っておきたい国連による「ネットゼロの定義提案書」(COP27で発表) ~業界団体のロビー活動やクレジットにご注意~

これまで、多くの企業にとってカーボンクレジットを購入する理由は、自社の削減目標を達成するためのオフセットであるケースが大半でした。

しかしこれからは、BVCMの考え方にあるように、削減目標達成の手段ではなく、ネットゼロ達成のための追加的手段としてのカーボンクレジットの利用が、国際的にも主流化していくことになります。

企業がBVCMに取り組むインセンティブ

こうした新たな方向性を示すBVCMに取り組むことで、企業がどのようなインセンティブを得られるのかについては、SBTiでも現在検討を行なってます。

2023年6月中旬から2023年7月末にかけて、SBTiではBVCMに関するガイダンスの論点について、パブリックコンサルテーションを実施中していますが、その中にも、インセンティブシステムが含まれています。

また、VCMIのクレームコードに則った、自社によるBVCMにおける貢献を、対外的に訴求することもひとつのインセンティブになりそうです。

インセンティブについても整理が進めば、企業にとってBVCMに取り組むメリットは、より明確になってくるでしょう。

グリーンウォッシュと見なされないカーボンクレジットの利用を

BVCMでは、カーボンクレジットに際して、もう一つ重要な観点を示しています。

それはクレジットの品質が「高品質」であることです。

カーボンクレジットの品質に関しては、2023年3月にICVCM(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market)が質の高いクレジットの10の原則(Core Carbon Principe: CCP)を示しています。

▼CCPの定める高品質クレジットの定義(一部)

- 取引されるクレジットのトラッキング(どこでどのように生まれたクレジットかを追跡すること)がきちんとできているか

- 追加性はあるか(クレジットによる収入がなければGHG削減がおき得なかった)

- 永続性があるか

- ダブルカウントしていないか

- 社会・環境便益があるか など

この原則にかなう、高品質のクレジットを供給・調達することは決して簡単なことではありません。しかし、これが実現できないならば、カーボンクレジットの利用は推奨されない、ということです。

ネットゼロ目標達成の手段として、企業のクレジット利用に対する注目は高まっていますが、こうした世界的な潮流や国際的なルールを理解しないまま、不用意に低品質のカーボンクレジットを使ってしまうと、それは「グリーンウォッシュだ」という批判につながるリスクとなります。

逆に、BVCMやVCMI、ICVCM等の国際的な考え方をふまえて、クレジットを活用するならば、それはネットゼロに向けたその企業の実のある取り組みとして評価される可能性も大いにあります。

これも、BVCMに取り組むことのインセンティブの一つと言えるかもしれません。

BVCMや、クレジットの質、その訴求方法などは、今後さらに議論が行なわれ、ガイドラインが策定される見込みです。

クレジットの利用にあたっては、こうした国際的な動向に十分に注意を払いつつ、慎重に検討する必要があります。