【動画あり】熱帯林の未来を育むESDの取り組み

2019/05/20

「WWFジャパンのESD活動@スマトラ島ダタラジャン小学校」

「持続可能な開発のための教育(ESD)」というアプローチ

「地球を救おうとしたとき、最も重要な取り組みとなるのが、教育です」

これは、1961年にWWFを創設した人物の一人、ピーター・スコット卿の言葉です。以来「教育」という取り組みを通じた環境保全は、WWFの活動における、重要な部分を担ってきました。

国際社会においては、特に2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)」以降、国連会議などの場において、持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)についての決議や宣言が行なわれ、ユネスコが中心となって、その実現と実施に向けた動きが広がっています。

パンダのロゴマークのデザインも手掛けたピーター・スコット卿

こうして2013年、「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム」がスタート。世界各国で、環境や開発、社会的な貧困、人権などにかかわるさまざまな課題を、自分たちの暮らしや営みの問題として認識し、理解を深める取り組みが開始されました。

WWFでも、このESDプログラムを保全活動に取り入れています。ESDプログラムは、世界中のさまざまな地域の中にある学校で行なわれていますが、WWFが実施するESDプログラムの中で対象となるのは、子どもたちだけではありません。村に住む教員や保護者をはじめとする、大人たちの参画も得ながら、村全体、そして他の地域へと広げることを目的に取り組まれています。

これは、環境を保全する上で、それぞれの地域の森や海などの自然に、薪などの燃料や、魚などの食を頼り、日々利用している住民の人たちも、その環境の大切さを身近に理解する必要があるためです。そうした意識や理解が無ければ、開発や資源の利用ばかりが進み、自然は守られることなく、その豊かさを失い続けることになるでしょう。

スマトラ島、ランプン州でのESDの取り組み

破壊が進む熱帯林を守るために

WWFジャパンが現在、このESDを取り入れ、熱帯林の保全を目指した取り組みを推進している地域の一つが、東南アジアのインドネシアです。そのフィールドの一つであるスマトラ島は、インド洋の東部、赤道上に浮かぶ日本の1.25倍の大きさをもつ島。かつては、全域が熱帯林におおわれ、スマトラトラやスマトラサイ、そしてスマトラゾウなど、この島にしか生息しない、希少な野生生物のすみかとなっていました。

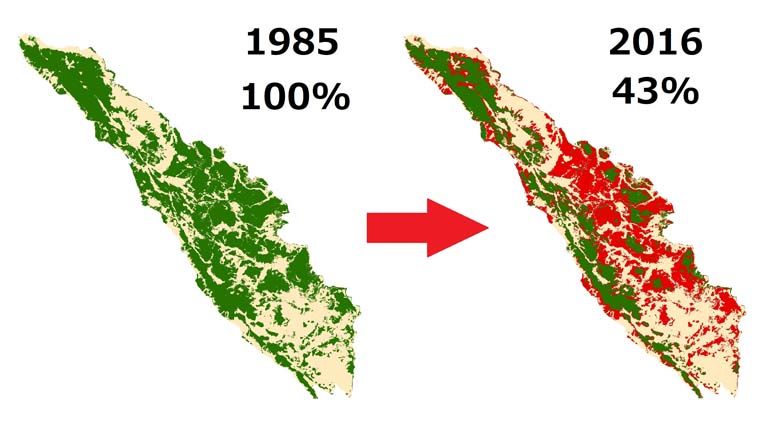

しかし、20世紀後半から、低地や平地を中心に急激な開発と、木材や紙、パーム油などの生産によって生じる森林破壊が深刻化。現在は、すでにかなりの森が失われていた1980年当時と比較しても、森林の被覆率は半分以下となっています。

スマトラ島の森林減少。緑=熱帯林が残る地域、赤=かつて熱帯林だった地域

その中で、島の南端、ランプン州にあるブキ・バリサン・セラタン国立公園は、今も多くの動植物が生息する、貴重な森が広がる地域の一つです。

ブキ・バリサン・セラタン国立公園の森。島の西側を南北に走るバリサン山脈には、比較的に多く森が残されている。平地と比べ、山地は開発が難しいためである。

しかしここでも、森林の違法な伐採や、野生動物の密猟、コーヒーなどの換金作物を国立公園内で違法に栽培する問題などが生じています。

ブキ・バリサン・セラタン国立公園の位置。すでに公園内の約22%が農地に転換されている

こうした問題を解決する手段の一つとして、国立公園の周辺部で暮らす住民の方々に、環境保全に対する意識を高めてもらうため、WWFジャパンはWWFインドネシアと協力して2014年から、地域の小学校で、ESDプログラムの実施を支援してきました。

スマトラ島にすむアジアゾウの亜種スマトラゾウ。ブキ・バリサン・セラタン国立公園でもその生息域が減少し、人の生活圏にも出没。住民とのトラブルが問題になっている

小学校から村の住民、そして周りの地域へ

この活動の対象となった小学校があるのは、隣接する国立公園の内部で違法伐採やコーヒー農園開拓が特に進行していたウルベル地区です。

地域の特産品でもあるコーヒー

取り組みの中では、まず教員やPTAとともに、ESDプログラムの活動計画を策定。各地域が直面する環境問題の解決につながるよう、それぞれの、小学校のカリキュラムにESDプログラムを取り込み、授業の実施方法についてもトレーニングを行ないました。

WWFによる小学校の教員や地域の人々向けに実施されたトレーニング

ここでまとめた新しいカリキュラムは、自然環境について学ぶ授業だけでなく、菜園づくりなど校内緑化の実習や、ゴミの分別や手洗いの啓発、図書室をつくって読書の時間を取り入れるなど、子どもたちが様々な体験を通じて学べる内容になっています。

生徒の皆さんが有機農業の取り組みで育てた作物

また直接の支援対象となった3つの小学校では、その地域の特産品である一方、森林破壊の原因にもなってきたコーヒーやコショウなどの農産物について、算数の問題や、国語の作文、図工の工作など、幅広い教科の中で取り上げてきました。さらに、学校菜園や図書室が作られ、廃棄物の3R(リサイクル、リユース、リデュース)の取り組みも実践されています。図書室や学校菜園を作る際には、地域の住民の方々をボランティアとして巻き込むことで、学校と地域コミュニティのつながりを強化することにもつながりました。

農業体験でたい肥づくりに取り組む生徒たち

算数の計算問題を解く生徒たち、問題の中で、森林減少と特産品であるコーヒーの栽培についての関係などについて学ぶ

ESDプログラムの中で設立した小学校の図書館。以前はこうした資料が無く環境について学ぶことができなかった。今では地域の人々も含め、図書館から本を借りることができる

WWFは3つの学校で、教員やPTAの関係者を対象に継続的にESDの研修を実施してきましたが、2018年にはこれらの研修に近隣の学校からも教員が参加するようになりました。さらに、郡の教育委員会が開催するより大規模な教員研修では、上記3つの小学校の先生方は研修講師としてESDを紹介し、普及に取り組んでいます。

また、ESDの指導要領や教材を、政府機関や、他の地域の教育関係者と共有するための専用ウェブサイトも開設。このサイトでは、実際にプログラムに取り組む教員の方々による情報発信も行なわれるようになりました。

地域のESDの取り組みを伝えるウェブサイトでの発信

スマトラ島内の各地で実施されているESDの取り組みのウェブサイト

WWFが始めた、過去5年間に渡る取り組みにより、3校の教員の方々が実施するプログラムには、生徒だけではなく、保護者をはじめとする住民の方々もさまざまな形で参加してきました。

そして学校を起点に、地域全体の環境に対する意識は、少しずつ改善し始めています。この意識の改善が、森林環境にどのような影響を及ぼすのか、その成果が実際に見えるのは、数十年先の未来かもしれません。しかしWWFは、こうした取り組みを通じて、地域の人々が主体的に身近な環境の課題に取り組む力がはぐくまれることで、地域で起きてきた違法な農園開拓や違法伐採、また密猟などの問題が、減少してゆくことを期待しています。

WWFジャパン自然保護室 森林グループ 川江心一

ゴミが減って緑が増えた!ESDの取り組みの現場から

「先日、ESDプログラムが行なわれている学校の一つを訪れてみて、5年間の取り組みの成果を実感する機会がありました。5年前には、緑が少なく、ゴミが散乱していた学校が、花や果樹に囲まれたきれいな学校へと、大きく姿を変えていたのです。 これまで私たちが支援をしてきた3つの小学校には、いつも熱心にESDを理解・習得しようする教員や地域の人々と、好奇心旺盛に学ぶ子どもたちの姿があります。 そして、これらの場所を訪問するたびに、皆さんが意識や日々の行動の変化について話してくれるのが本当に楽しみでした。今、教員たちの自主的なESDの取り組みが、3つの小学校を超え、他の学校や地域にも広がっています。 将来を担う子どもたちの中で自然を大切に思う心が、このスマトラの森でも育ってくれれば、きっと長く環境が守ってゆくに違いありません」

ウルベル地区のダタラジャン小学校にて、生徒や職員のみなさんと

ボルネオ島 北カリマンタン州にも広がる取り組み

村と村を取り巻く自然の理解を目指して

スマトラ島のランプン州におけるこうした取り組みは、同様に森林消失の課題を抱えるボルネオ島にも広がり始めています。ボルネオ島の北東部に位置する、インドネシアの北カリマンタン州は、2013年に設置された新しい州。州内には、今も広大な熱帯林が残されていますが、パーム油の生産を目的としたアブラヤシ農園(プランテーション)の開発も進んでいます。

北カリマンタン州の位置

そこで、WWFジャパンはWWFインドネシアと共に、2017年から、カヤン・メンタラン国立公園に隣接するロン・ウムン村にある中学校と高校の計2校で、ESDの取り組みを開始しました。

ロン・ウムン村は、WWFが定めた「ハート・オブ・ボルネオ」という、インドネシア、マレーシア、ブルネイの3国が領する、ボルネオ島の中で特に貴重な生物多様性が残る中心的なエリアに位置しています。

空から見たロン・ウムン村。周りにはまだ豊かな森が残っている。村から隣国マレーシアにつながる道はあるが、インドネシア側の内陸につながる道はなく、州都からも遠く離れている。

しかし、学校の教員や生徒たち、そして村の人々は、これまでそうした地域の自然が持つ価値を認識してきませんでした。

世界で最も小型のクマ、マレーグマ。近隣の熱帯林には、こうした野生動物が数多く生息している

WWFはまず、村とその周辺の自然や土地の利用状況を確認する実習を、学校の教員を対象として行ないました。この実習を通じて、教員たちはどこに森があり、どこに貴重な生きものが生息しているのか、また村の中で土地がどのように利用されているのか、農園がどれくらい広がっているのかなどを把握することができました。

この実習で使われた手法は、生徒たち対しても実施され、自分たちが暮らす村と村を取り巻く自然の現状を理解する一助となっています。

村の土地利用を把握するための実習風景。村の土地が何に使われているのかを紙に書き、ならべていく。

学校での授業。他の惑星に行くというゲームの中で、宇宙船に載せたいものを考える。これは、空気、水、森、作物の種、など自分たちの暮らしになくてはならないものが、自分たちが守りたいものであることを認識するきっかけとなる。

ESDの先進地域を訪問見学

また、ESDプログラムに取り組む教員たちに、より強く意欲と関心を持ってもらうため、先進的なESDの取り組みを行なっている事例の見学も行なっています。場所は、北カリマンタン州の隣に位置する、東カリマンタン州にある小学校。

2018年9月の訪問では、ESDプログラムの一環として生徒たちが自らお世話をしている植物いっぱいの校庭を案内し、たい肥の作り方などを解説。校内での取り組みも見学し、最後には参加した教員たちがグループを作り、自分の学校で応用できる活動を検討する時間を持ちました。

自分たちが校内につくった庭を自ら案内する生徒たち

この見学に参加したロン・ウムン村のフォニ先生は終了後、次のように話してくれました。

「東カリマンタン州での学校見学は、私にとって驚きの連続でした。今まで、ESDプログラムを実施した後の未来像がはっきりと見えていなかったので、どのように活動を進めてゆきたいのか、自分でもよくわかりませんでした。でも見学した学校の小学生が、教員である私たちに対し、森の大切さについて熱心に解説してくれたのを聞いたとき、こうした知識や思いを、私の学校の他の教員や生徒たちにも持ってほしい、と実感することができました」

村の先生方とフォニ先生(写真右)

この後、ロン・ウムン村の学校では、フォニ先生が中心となり、校内での菜園造りや、池作りなどの取り組みが、積極的に実施されています。生徒たちは、どのように植物が育つのか、池にはどのような循環システムがあるのかといった知識を、手で触れる形で学んでいます。

校庭に池を作っているフォニ先生と生徒たち

これは、村の近隣に広がる自然の一部を、小さく校内で再現することで、残された熱帯林の貴重さや豊かさを実感することを目的とした取り組みの1つです。今後は、さらに地域の人々たちもプログラムに参画できるよう、取り組みが進められてゆく予定です。

ロン・ウムン村の校庭の前にも、植物を植えた小さな庭が作られた

WWFジャパン自然保護室 相馬真紀子

豊かな自然が残る美しい村で

「ESDが行なわれている学校のあるロン・ウムン村を訪れて、まず思ったことは、ここが森に囲まれた本当に美しい村だということでした。豊かな自然が残るこの地域で育つ子どもたちは、間違いなく、村と森を持続可能な形で引継ぎ、守っていく、未来の担い手。

今、私たちが支援しているESDの取り組みを通して、この子どもたちと地域の人々が一緒に村の未来について考え、アクションを起こすきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

WWFとしてはこれからも、この北カリマンタンに限らず、今後熱帯林の破壊が起こることが懸念される地域や、熱帯林の破壊がすでに進んでしまった地域、さまざまな場所でこのESDの試みを広げ、未来を担う次世代の子どもたちと、地域に住む人々の取り組みを、支援してゆきたいと思います」

フォニ先生のクラスの生徒たちと共に