プラごみゼロを目指す気仙沼市での活動

2020/11/04

水産業により生じるプラごみ処理が課題

WWFジャパンは養殖による自然環境や地域社会への影響を軽減するため、東日本大震災後の2011年から東北の三陸沿岸域に入り、環境保全活動を進めてきました。

その中心となったのが、ASC(水産養殖管理協議会)という国際的な養殖認証制度の取得支援です。

宮城県南三陸町戸倉のカキ養殖(2016年)、そして石巻市のカキ養殖(2018年)が、養殖版「海のエコラベル」と言われるASC認証を取得し、環境配慮型のカキ養殖が宮城県では広まっています。

南三陸町に隣接する気仙沼市も、水産業が盛んな自治体です。漁船漁業のほかに、リアス式の海岸地形を活かし、カキやワカメ、ホヤなどの養殖が盛んに行なわれています。

漁業・養殖業は気仙沼市の経済を支えると同時に、地域の人たちの誇りともなっています。

ただ、近年、各地で大きな問題となっている海洋プラごみの問題は、気仙沼を含む三陸沿岸にもあります。

海に見られるプラごみは、水産業の盛んな地域では、捨てられた漁具に由来するものが目立ち、この地域も例外ではありません。

気仙沼市は海洋プラスチックごみ問題を大きな課題と捉えており、2019年9月に「海洋プラスチックごみ対策アクション宣言」を公表しています。

市は同時に公表した「気仙沼市海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」の中で、「水産資源や漁業など本市の基幹産業への直接的な影響だけでなく、消費者の安心・安全の確保、観光やレジャー、海岸域の居住環境への影響、船舶航行への障害なども懸念」されるとしています。

「海と生きる」を標榜する気仙沼市は、正面からこの問題に向き合おうとしているのです。

気仙沼市のプラごみ削減のためのアクションプラン

このアクションプラン」には、「漁具等のプラスチックごみの適正回収」、「適正な漁具の使用と適正管理」、「海中ごみ・漂着ごみの徹底回収」、「使い捨てプラスチックの使用抑制」、「消費者のライフスタイルの変革」、「海洋教育・環境教育を含むESDの推進」などからなる包括的な施策が示されています。

漁業由来のプラごみの削減に力を入れていることから、今回、WWFジャパンは、市の担当部局を訪問し、漁業から出る漁網やロープ、浮き子(ブイ)、筒、カゴなどをリサイクルする仕組みを提案しました。

使用済みの漁網などを回収し、ランドセルなどに生まれ変わらせることで、プラごみに対する地域住民の意識に働きかけたり、漁業者に経済的なメリットがうまれるような仕組みを考え、市の担当者の方々と実現可能性を検討しました。

ビーチクリーンアップで集まったごみ(2019年夏、気仙沼市にて)

漁具・漁網などは長く海水につかっていることから付着した塩分や貝類を除去する必要があること、プラスチック製の漁網と一口に言ってもナイロンやポリエステルなど素材は複数あること、プラスチックリサイクルを扱う業者が見つけられるかどうかといったことへの対処が、今後の課題として浮かび上がりました。

WWFジャパンでは、気仙沼市以外にも日本の各地にある水産業の盛んな自治体で、将来的に展開できるようになることも視野に入れ、このパイロットプロジェクトについて、気仙沼市と協議していく予定です。

これらの漁業用ロープや浮き子(ブイ)はプラスチック製。有料での引き取りなどの経済的インセンティブのあるリサイクルの仕組みを整えることで、海洋プラごみ発生の抑制につなげていけないかと考えています。

第2回気仙沼ESD講座の開催(持続可能な開発のための教育)

ESDとは「持続可能な開発のための教育」(Education for Sustainable Development)のことです。環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な課題が現代社会にはありますが、こうした課題を自らの問題として捉え、問題解決につながる価値観や行動を生み出そうとするのがESDです。

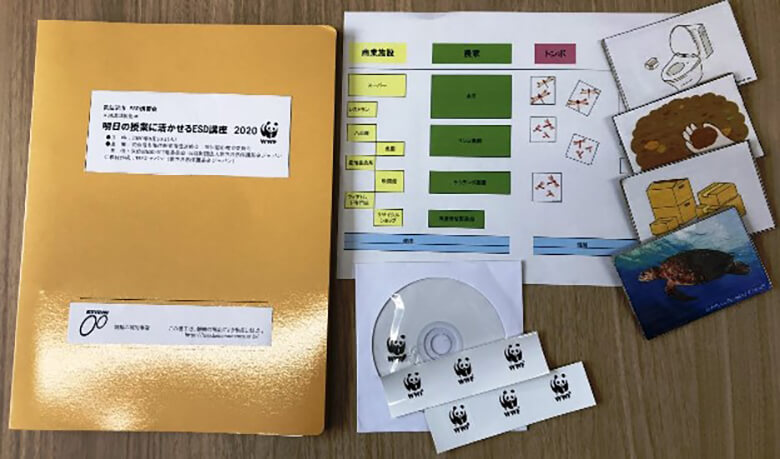

WWFジャパンは、2016年から横浜市で、プラごみ問題を含むESD講座「明日の授業に活かせるESD講座」を学校教育向けに開発し、関心を持って下さった自治体で開催してきています。

気仙沼市では、アクションプランにある海洋プラごみについての普及啓発施策のひとつとして、このESD講座を取り入れて下さっています。2019年に続き、今年も夏休み期間中に講座を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮し、1ヶ月遅れの9月30日に講座を開催しました。

※参加者はマスク着用、講師はマスクもしくはフェイスシールド着用の上、事前に2週間の検温、体調管理を徹底するなどのコロナ対策を講じました。

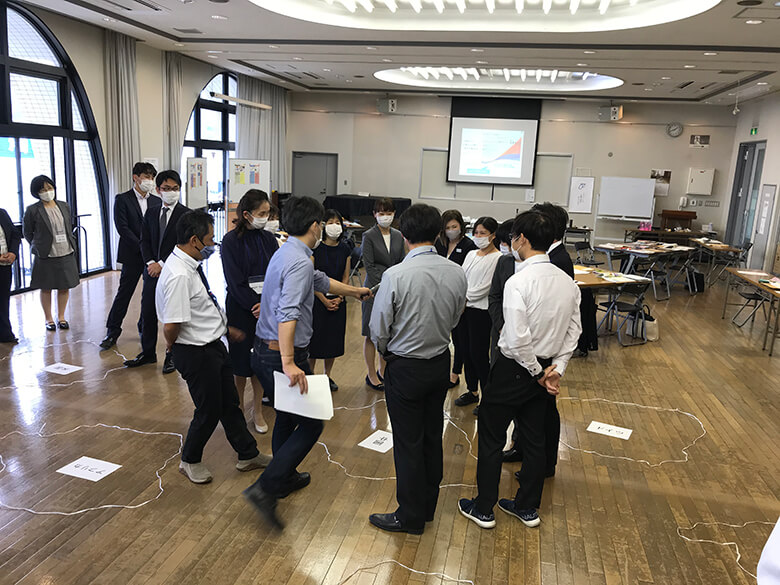

講座には体を動かす活動もある

学校が普及啓発の起点となる

海洋プラごみ抑制のためには、漁業からの新たなごみの流出を防ぐことが重要です。

この問題は、市をあげての取り組みであるため、市民にも広く認識される必要があります。

そこで、学校教育でプラごみ問題を取り上げ、児童・生徒から保護者へ、家庭へ、そして地域へ伝わるという普及啓発の好循環が期待されています。

中小都市では、情報伝達において、学校が大きな役割を果たしていることが少なくないため、学校を舞台にすることは意味のあるものとなります。

地方紙や地方のテレビ・ラジオ局も好んで学校に関する記事を書き、報道します。

気仙沼市は市内全校がESDの推進拠点となるユネスコスクールに登録され、幼稚園段階から「海洋教育」に取り組んでいます。

9月30日、気仙沼市海洋教育推進連絡会、気仙沼市教育委員会が主催し、WWFジャパン、気仙沼ESD/RCE推進委員会が共催して、気仙沼中央公民館を会場に、ESD講座は開催されました。

参加者は21名。うち20名が幼稚園から高校までの学校教員のみなさんでした。

プラごみ問題の学習法

「明日の授業に活かせるESD講座」は、プラスチックごみ問題だけでなく、地球温暖化のレクチャーや街づくりのアクティビティなどで構成されています。

プラスチックごみのリサイクル率は、81.6%となっていますが(プラスチックを取り巻く国内外の状況:環境省2018年より)、6~7割は「サーマルリサイクル」というプラごみを燃やして発生する熱をごみ発電や冷暖房、温水の生成などに利用するリサイクルとなっています。

石油製品であるプラスチックは、燃やせば地球温暖化の原因となる二酸化炭素を発生させること、そして、プラスチックそのものは失われてしまうことから、これをリサイクルと呼ぶことに、プラごみ問題の解決に取り組むNGOなどから、疑問の声があがっています。

リサイクルであれば、プラごみを回収し、再度プラスチック製品として利用する「ケミカルリサイクル」や「マテリアルリサイクル」が望まれます。

さらに好ましいのは、世界全体で50年間に20倍にも生産量が拡大したプラスチック製品の利用のあり方を一から見直し、生産量を減らして、ごみの発生そのものを抑制することです。

3Rのうち、まず「リデュース」、続いて「リユース」、そして「リサイクル」と、この順に取り組みを進めるのがよいとされています。

特に、1回限りの使用で使い捨てとなるレジ袋やプラスチック製ストロー、スプーン、フォークなどから減らしていくことは、多数の安価で便利な、その他のプラスチック製品の利用をこれからどうやって減らしていくかを、社会全体で議論していくためのきっかけとなります。

プラスチックのアクティビティを習得

ESD講座では、レクチャーとアクティビティの両面から、このことを考察していきました。

たとえば、日本人1人あたり年間で約190本も利用するというペットボトル(PETボトルリサイクル推進協議会2018年データをもとに推計)。大人も子どももたくさん消費しています。

ペットボトルはどのようにして生産されるのか、適切に廃棄される場合とそうでない場合とで、どういった違いが生まれるのかといったことを考えるアクティビティ「ペットボトルの一生」を講座参加者のみなさんに習得してもらいました。

7枚の絵のカードに描かれたペットボトルのライフサイクルをバラバラの状態から、正しい順番に、班単位で議論し、並べ替えてもらうものです。

ペットボトルが二酸化炭素の出る石油製品であることは、ふだん、あまり意識しないものですが、このアクティビティを学校現場に戻ってから、先生方が児童・生徒とともに実施することで、こうした気づきや発見が生まれます。

とても身近な題材であるために、子どもたちは学んだことを家庭でも話すことでしょう。やがて、大人へも理解がだんだん広まっていきます。

気仙沼の未来を模造紙上で考えるアクティビティ

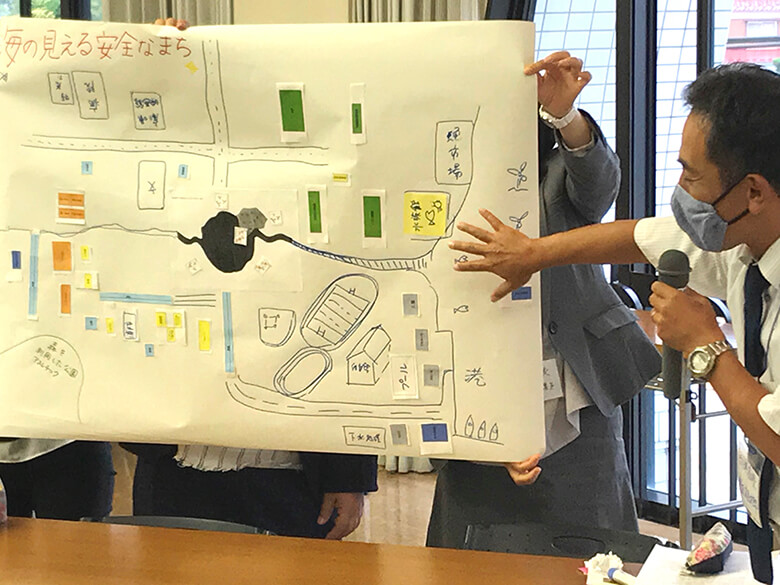

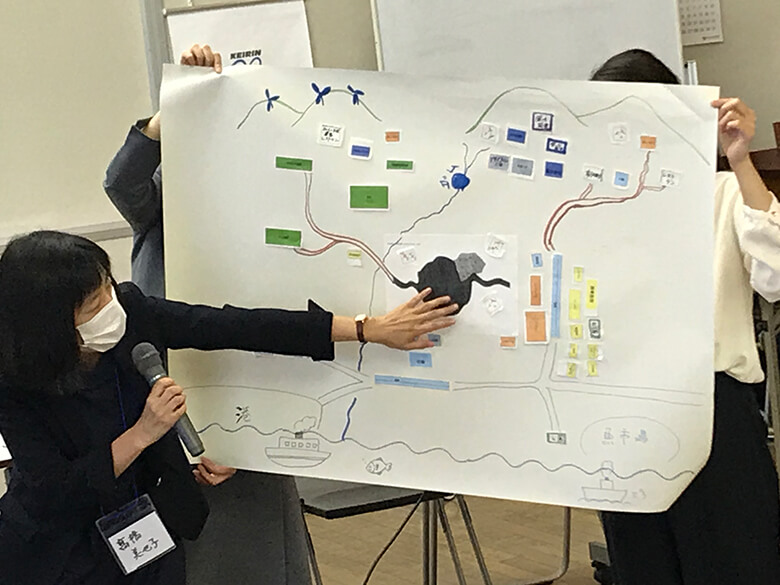

また、「街づくりのアクティビティ」を講座に組み込みました。

ここまで学んだ環境問題とその解決法を踏まえ、今後の社会の担い手として、自分たちはどういう街をつくっていきたいか、班で意見を出し合い、模造紙上にこしらえていくアクティビティです。

街づくりのアクティビティ

街づくりのアクティビティ

アメリカ生まれの環境教育プログラム(Project WILD)を題材にして、今回の講座の趣旨に合うようにアレンジしたものを参加者にご紹介。

「プラごみ問題やエネルギー問題の解決がなされた街」をテーマに、各班とも、あれを入れよう、これを入れよう、ここに風車を立てたい、あそこに魚市場を作りたいと意見が飛び交います。

環境についての学習は、将来に悲観的な予想が伴うケースが多くなりがちですが、どうしたら問題が解決できるかを考え、それを参加者自ら、目に見えるビジョンにしていくことで、前向きな姿勢を引き出すことが可能となります。

教材とアクティビティの道具類

※参加者みなさんのESD講座の感想を一部、ご紹介します。

「環境面から地球をとらえる意識が強くなった。環境の視点も様々あるがプラスチックごみ問題1つとっても、"2050年の地球"を次世代に問題なく渡していきたいと考えた」

「大変参考になりました。学校にかえり、教員で研修し、生徒へ還元できるように進めていければと思います。海洋プラスチックについての話を「SDGs」をからめて展開していきます」

「エコロジカル・フットプリント(注:環境負荷を計測する手法のこと)は実際に自分の生活がどれだけの資源を利用しているのかを実感でき、環境問題を自身の問題として捉えるための導入として利用したいと思いました。また2050年の地球について考えると、今取り組むべき課題が見えてきて、課題解決学習として授業の中で用いることができそうだと感じました」

地球のイメージを洗い出すウェビング

香港の学校との国際交流

さらにWWFジャパンの提供するESDの教育プログラムには「国際理解」の要素があり、秋から2021年春にかけて、気仙沼市内の小学校1校が香港の学校と交流する活動に取り組みます。

WWF香港の管理するマイポ湿地

WWF香港が学校現場と接点を持っており、マイポ湿地などの香港にある自然公園で、子どもたちが環境学習をするための支援をしています。最近では、日本と同様に、プラごみの学習も力を入れているため、この国際交流を通じても、プラごみ問題への理解を深めていくことができます。

日本と香港の互いの豊かな自然や抱える環境問題を共有することで、世界に開かれた視点を獲得する機会ともなります。

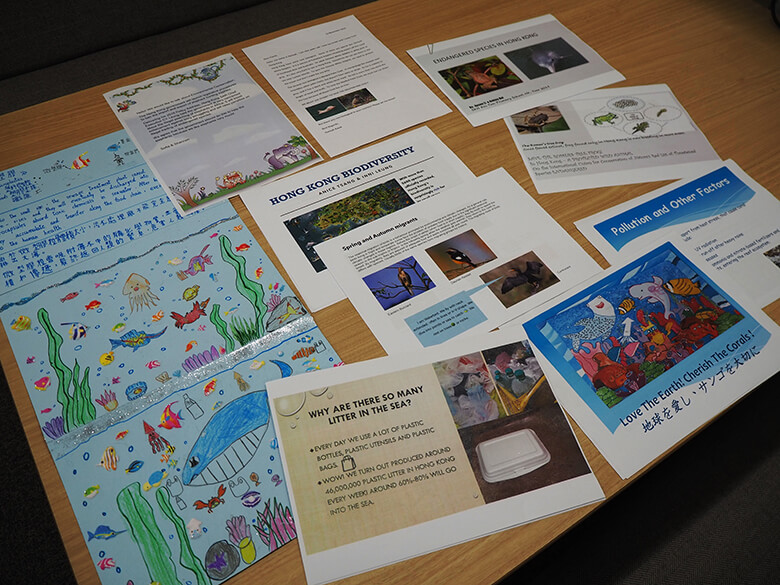

2019年度は、学校紹介や水産物などの食文化の紹介、地元の水産業の解説などを作品にして、気仙沼の小学校から香港の学校に国際郵便で送られました。

小学5年生ながら、質の高い作品に、香港の子どもたちも大きな刺激を受けたと、WWF香港の教育担当者は言います。日本語と英語で作られた作品は言葉の壁を越えて、相手にしっかり届きます。

気仙沼の小学校に届いた香港の子どもたちのプラごみや生き物についての作品(2019年度)

英語に翻訳された作品は、英語学習の動機付けともなります。

今後の三陸沿岸域での活動

気仙沼に隣接する南三陸町では、志津川湾がラムサール条約に登録されたことを受け、ごみ削減や海の保全活動、漁業振興などの施策が求められています。

こうした三陸沿岸域の各自治体の動きをみながら、今後も、適切で効果的な連携活動をWWFジャパンは続けていきます。