ボール(地球)が元の場所に戻れるうちに

2020/06/25

森林グループの岩渕です。

日本には「覆水盆に返らず」という諺がありますが、生態学の世界でも、ボールを使った同じような例えが古くから使われてきました。

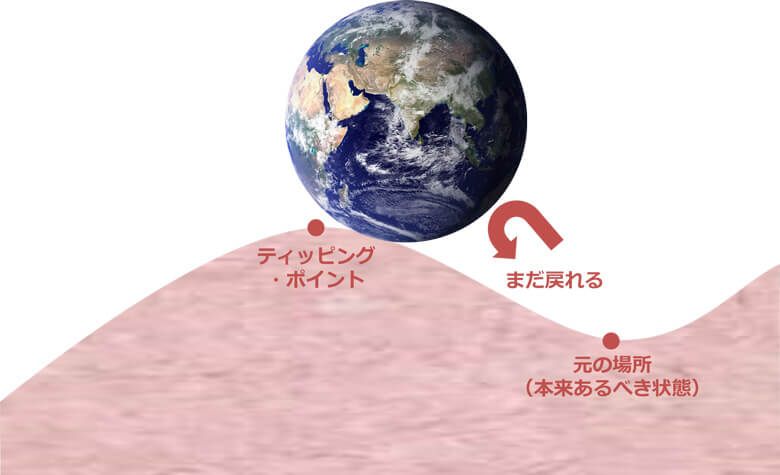

ボールを地球(または生態系)だとしましょう。

ボールが本来の場所にあるときは、ちょっと揺り動かしても、自然と元に戻ります。

多少の環境破壊があったとしても、地球は自ら復元できるというわけです。

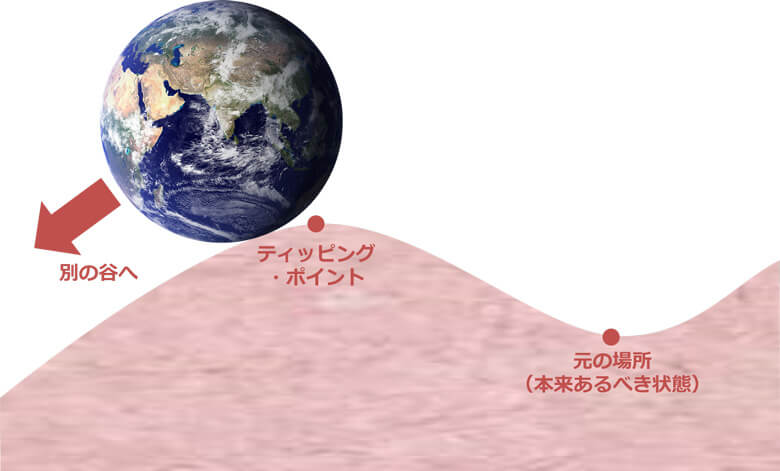

しかし、何かの事情で、このボールが大きく動き、隣の山(ティッピング・ポイント)を越えてしまったらどうなるでしょうか。

もはや元の場所には戻れず、別の谷間に落ちてしまいます。

このことを生態学では「レジームシフト」と呼んでいます。そして、このボールを今大きく動かしているのが、実は環境破壊の力なのです。

今、地球温暖化や森林破壊、生物多様性の損失といったさまざまな問題が、それぞれのティッピング・ポイントを越えようとしています。

もしかしたら、実際に越えてしまったものも、あるかもしれません。これは、専門家の間でも見解が分かれるところで、簡単には判断ができません。

しかし、確かなことがあります。

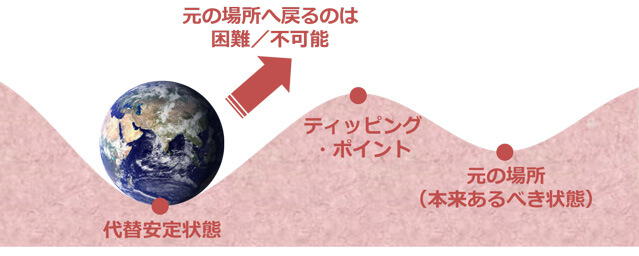

それは一度、この「山」を越えてしまったら、もはや戻れないか、戻れるとしても、ものすごく大変な努力が必要になる、ということです。

人が環境を壊し、生態系を変えてしまった地球。

ティッピング・ポイントを越えてしまった地球。

その世界は、果たして、私たちにとって住みやすい世界でしょうか。

もしかしたらその世界は、異常気象による大規模災害や、新型コロナウイルス感染症のような病気の頻発が、当たり前の世界かも知れません。

そんな未来にしないために、国際社会のリーダーたちは、1.5°C目標や愛知目標など、世界共通の目標を作り、その達成を目指してきました。

しかし、その多くは期限内に達成されず、地球というボールを押す力は今も勢いを増し続けています。

ボールの行先は、今を生きる私たちの行動にかかっているのです。

それをいま一度深く考え、なすべきことを実行してゆかねばと思います。