チリのサーモンとペンギンの意外な関係?

2024/10/30

子どもから大人まで、多くの人々を魅了するペンギン。

海の生きものでペンギンが特に好き、という方も少なくないのではないでしょうか。

そんな人気者のペンギンは、シーフードの中で人気の高いサケ(サーモン)と意外なつながりがあります。

マゼランペンギン。体長70センチメートル程で、胸と首のあたりに二本の黒い帯があることが特徴です。南米の太平洋沿岸と大西洋沿岸で繁殖しています。

日本で消費されるサーモンはその多くは海外からの輸入ですが、日本のサケ・マス類輸入量の約6割がチリからきています。

そのサーモンが養殖されているチリ南部の海は、南極から北上するペルー海流(フンボルト海流)と深層から湧き上がる湧昇流により、プランクトンが豊富で生物の多様性と生産力が高いことが特徴です。

プランクトンを主食とする小魚も豊富で、小魚などを餌とするマゼランペンギンやフンボルトペンギンをはじめ、海の生きものの楽園にもなっています。

アンチョベータ(ペルーカタクチイワシ)の群れ。カタクチイワシ科の魚の一種で、南米のペルーからチリ沖にかけて分布する、体長10cm程度の小型の魚です。

ペンギンが養殖されているサーモンを食べることはせず、もちろんサーモンがペンギンを食べることもありませんが、実は意外なつながりが。

サーモンの餌の原料には、実はアンチョベータ(ペルーカタクチイワシ)などの小魚が使われています。

そのため、餌の原料のために小魚を獲りすぎてしまうと、マゼランペンギンやフンボルトペンギンの餌が減ってしまい、その生存を脅かす原因に。

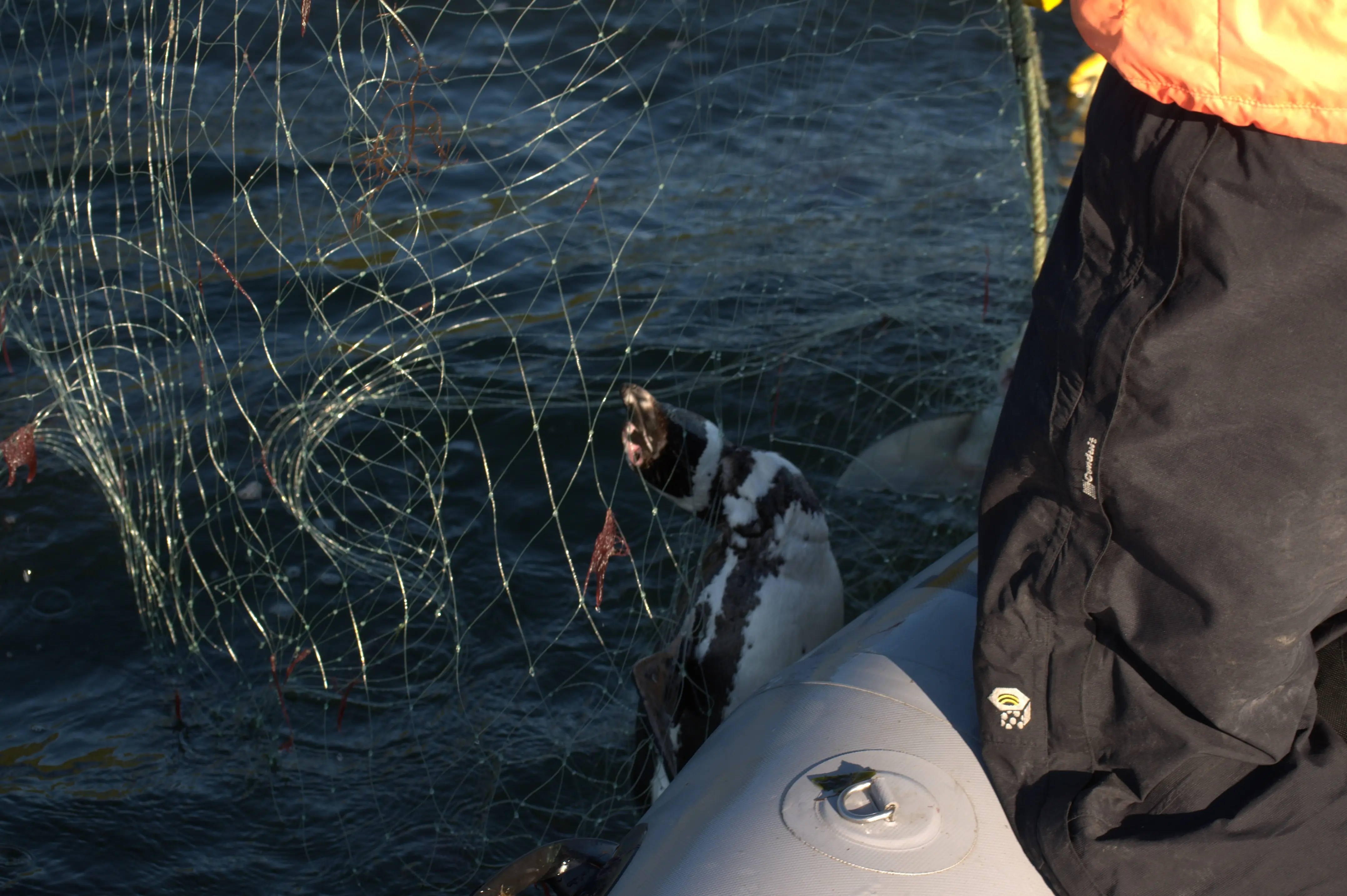

それだけではなく、小魚を獲る網に誤ってかかってしまう「混獲」も起きていて、命を落としてしまうこともあります。

沿岸に設置された漁網に誤ってかかってしまったマゼランペンギン。「混獲」による犠牲は、小魚の漁業のほか、こうした他の多くの漁業でも問題になっています。

こうした問題に対処するため、私たちはチリでアンチョベータなどの小魚の漁業の改善を行なっています。

マゼランペンギンやフンボルトペンギンにとっても豊かな海を守っていくために、サステナブルな漁業の実現に向けて取り組みを進めていきます。(海洋水産グループ 吉田)