マイナスから始まるネイチャー・ポジティブ

2023/11/29

- この記事のポイント

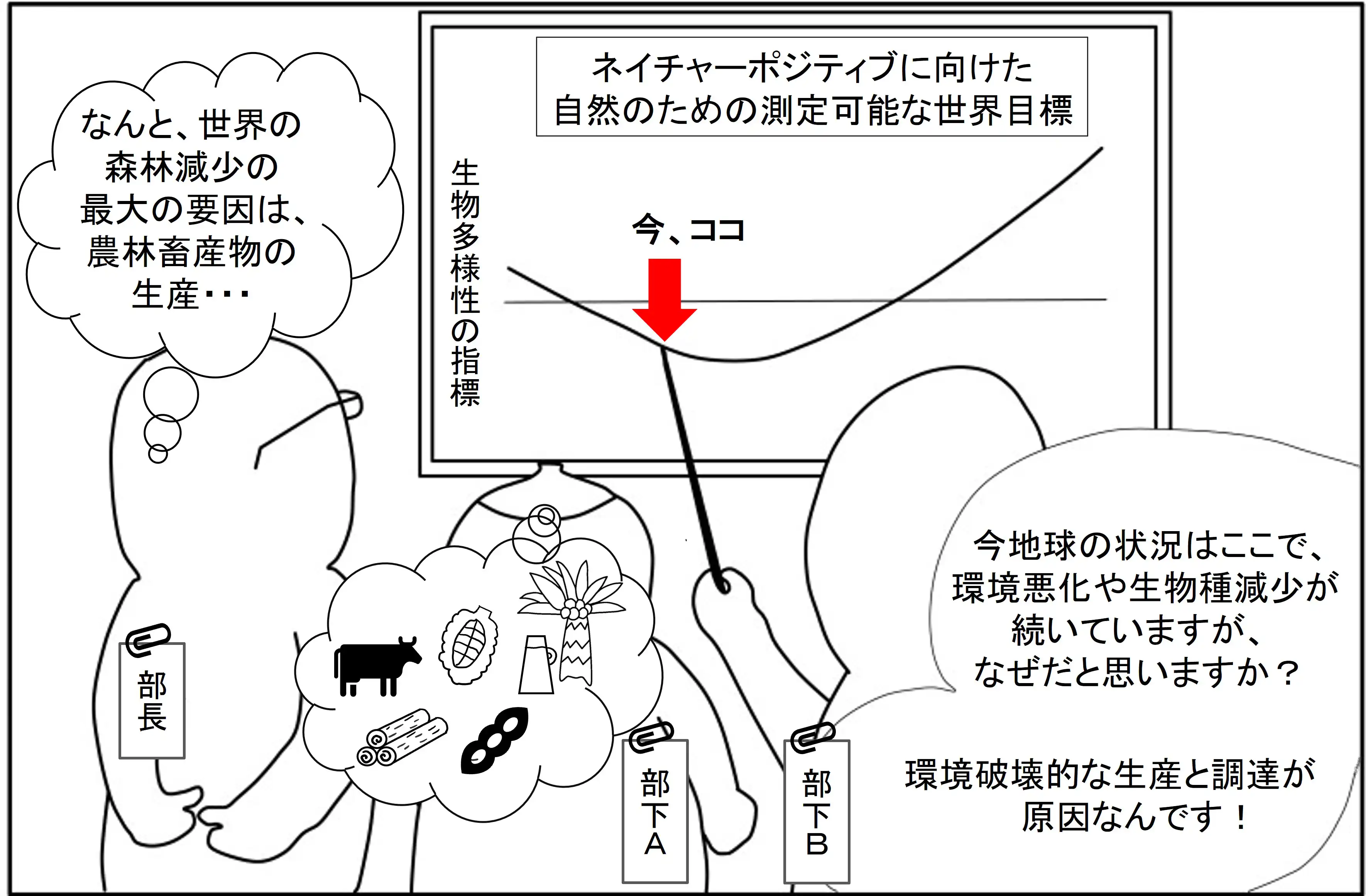

- 2023年11月30日よりドバイにおいて開催される、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)でも、主要議題の1つとなっている「自然・土地利用」。近年急速に、パリ協定の目標達成には森林やその他の重要な生態系保全が必須という認識が強まっています。世界が目指すべき、ネイチャー・ポジティブという目標。しかし、世界全体でみれば森林は減少を続けており、常にマイナスにいることを忘れてはなりません。ここでは、ネイチャー・ポジティブに向けて、進むべきステップを紹介します。

1.ネイチャー・ポジティブを取り巻く世界の潮流

2022年12月7日から19日にかけてモントリオールで開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)で採択された2030年ミッションには、「2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復傾向へ向かわせる(halt and reverse biodiversity loss)」と明記されました。ネイチャー・ポジティブのコンセプトが生物多様性保全の国際的な行動の拠り所として掲げられたのです。

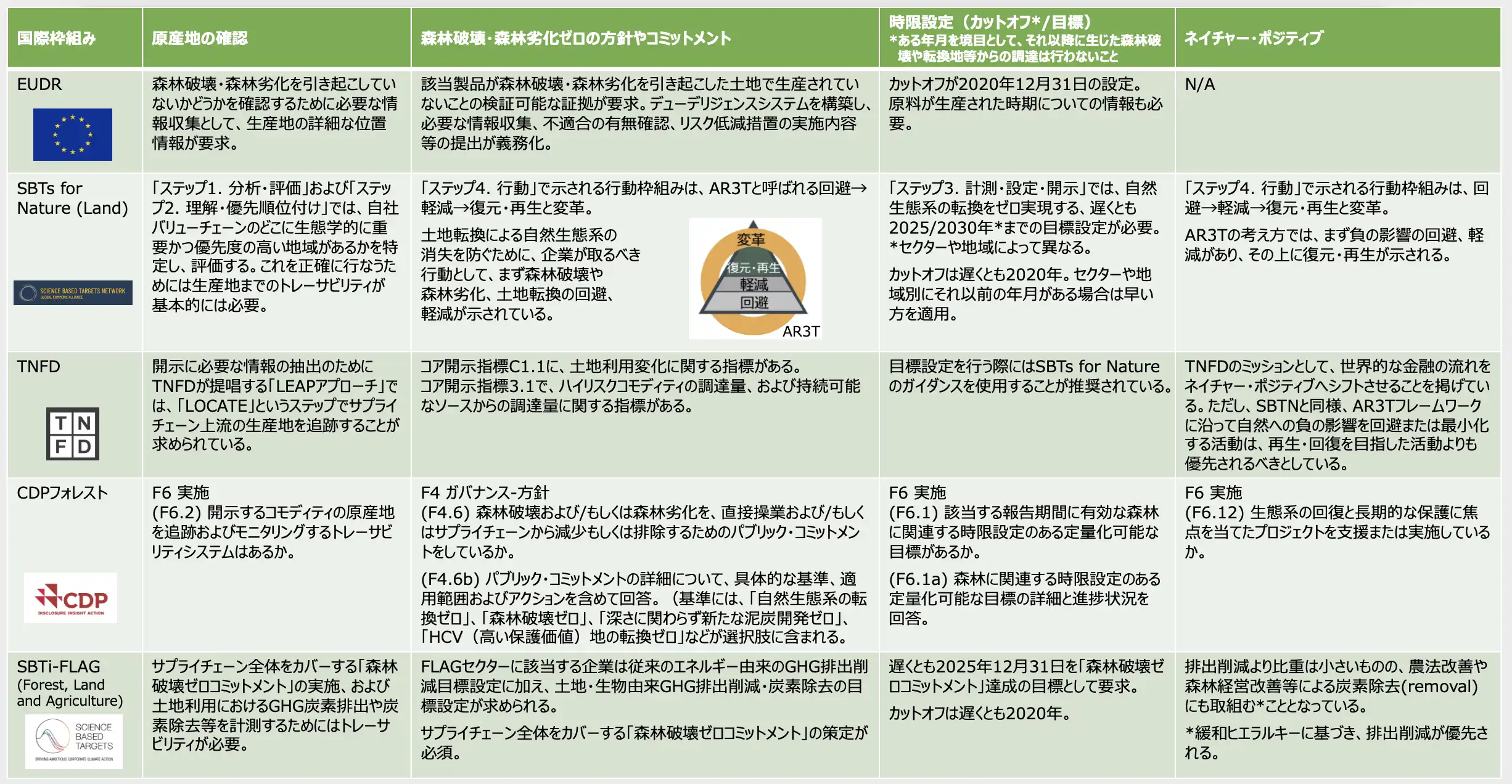

2023年9月18日には、ニューヨーク証券取引所で「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」が自然の開示枠組みの最終提言を正式に発表しました。TNFDが究極的に目指すことは、お金の流れをネイチャー・ポジティブに向けて変革することです。TNFDは企業に、自社の事業がどう自然に依存しているのか、また、事業が自然にどのような影響(インパクト)を与えているのかを理解し、情報開示することを求めています。

ネイチャー・ポジティブというコンセプトによって、負の影響をゼロにするだけではなく、正の影響を増やして未来により多くの自然を残していくことが国際社会で合意されたのは素晴らしいことですが、正の影響を増やすことで負の影響が相殺されるわけではないところに注意が必要です。

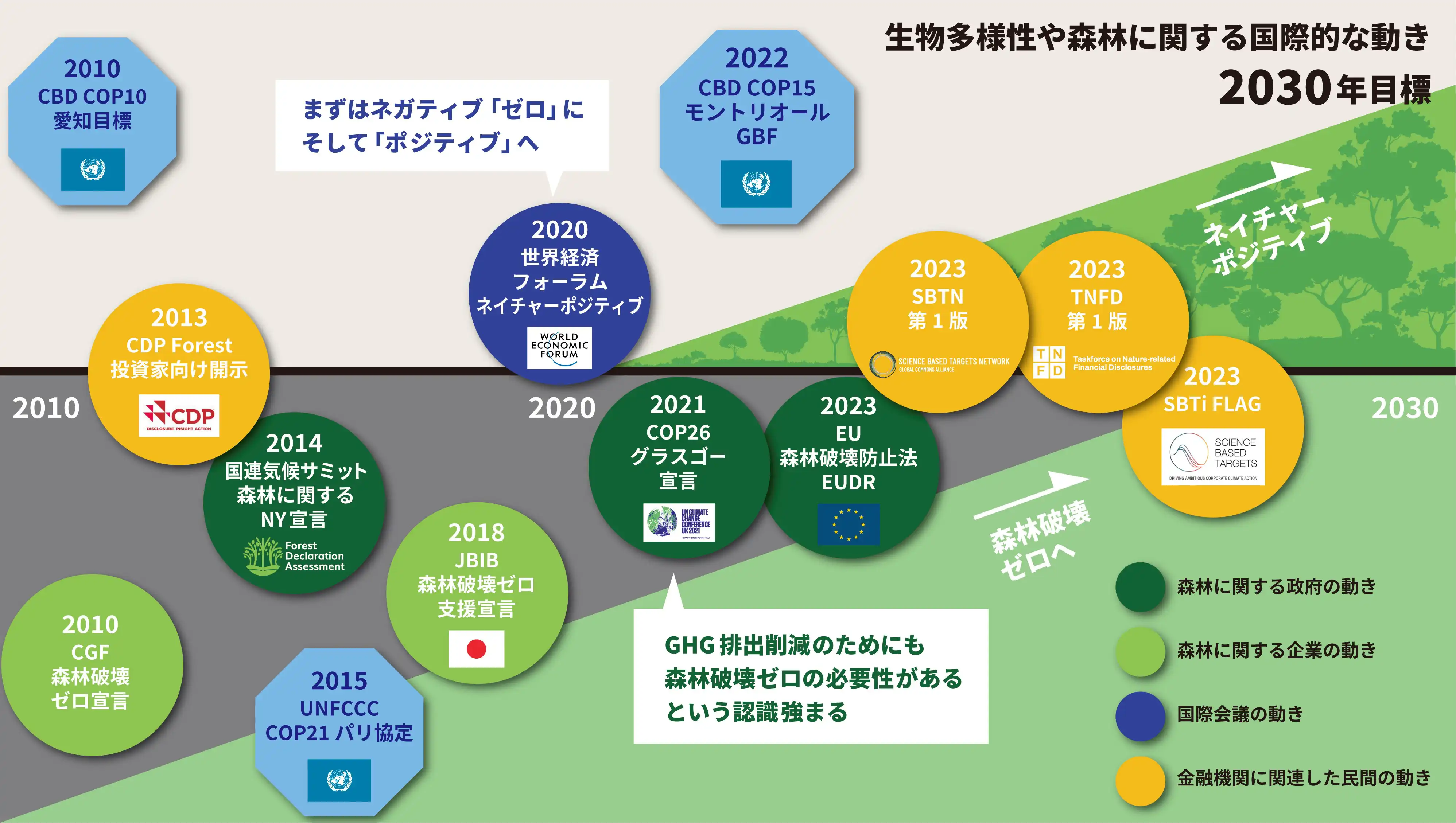

森林破壊ゼロからネイチャー・ポジティブへ移行する過程における国際的な動き

たとえば、陸域の生物多様性を考えるうえで非常に重要な森林の分野では、2010年頃から「森林破壊ゼロ」というキーワードが広まりました。英語ではZero Deforestation、No Deforestation、 Deforestation-freeなどと呼ばれ、まさに「森林破壊」という負の影響を最小限にすることを目指したものです。

2014年に国連気候変動サミットで採択された「森林に関するニューヨーク宣言(New York Declaration on Forests: NYDF)」では、2030年までに森林破壊を終わらせ、劣化した森林を再生することを掲げました。しかし、 NYDFの採択から5年が経過した時点で NYDF Assessment Partners が発表したレポートでは、掲げられた目標が順調に進んでいるという証拠はほとんどないと結論付けられました。森林破壊は歴史の長い問題であり、残念ながらいまだに解決に至っていないのです。

2.ネイチャー・ポジティブに向けた優先順位とは

森林リスク・コモディティを取り扱う企業には、まず サプライチェーン上の森林破壊や劣化・重要な自然生態系の転換(土地改変)をしないというコミットメントの公表と実施をとおして徹底的にリスクを回避・低減することが世界的には求められています。

このことを決定付けたのが、2023年6月にEUで承認されたEUDR(EU Deforestation Regulation:EU森林破壊防止法)と呼ばれる法規制です。これは、2020年12月31日以降に森林破壊や劣化を引き起こした土地で生産された木材、紙製品、パーム油、天然ゴム、大豆、牛肉、カカオなどのコモディティを使用した製品をEU域内に輸入することを禁止するものです。

そして自社事業が関与する森林破壊や劣化を最大限に回避・排除した後に期待されているのが、荒廃した土地や自然生態系の回復への貢献です。

一度失われた自然林、自然生態系、生物多様性を取り戻すのは不可能に近く、ある場所でコモディティ生産のために自然の森を破壊しながら、別の場所で回復のための植林をしても免罪符にはなりません。ネイチャー・ポジティブというキーワードが登場したからといって、森林破壊という問題が終ったこと、責任を免れることになったわけではありません。

こうした優先順位に対する考え方は、投資家や企業などが自らの環境影響を管理するための情報開示システムを運営するCDPの森林版、CDPフォレストや近年注目が集まる Science Based Targets Network(SBTN:科学的根拠に基づく目標ネットワーク)といった新たな国際的な枠組みなどでも取り入れられ、既にグローバル・スタンダードとなっているといって過言ではないでしょう。

3.森林破壊ゼロを達成するには?

森林破壊ゼロを目指す企業に向けて、コモディティや業界の違いを超えて共通のゴール・言語・手順を示す、アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアティブ(AFi)の基本原則(Core Principles)を見ると、ゴールの設定から始まり進捗報告まで12の原則が設定されています。

AFi基本原則(2023年4月版)をもとにWWF作成

こうした取組みは「方針・目標策定」「方針に沿った運用」「進捗報告」の3つに大きく分類できると考えますが、AFiで言うと基本原則1~3が「方針・目標策定」、基本原則4~10が「方針に沿った運用」、基本原則11~12が「進捗報告」に該当すると言えます。もちろん、基本原則12まで達成して完了ではなく、毎年進捗状況を確認しながら森林破壊ゼロを達成するまで改善を続けていくことが重要です。

コモディティにより、また各企業のサプライチェーンにより、状況が異なるため取組内容の順番や項目に決まった答えはありませんが、方針を達成しうる目標やマイルストーンをきちんと設定することが大事になります。

例えば、森林破壊ゼロ方針を謳いながら目標年を設定していなかったり、自社が調達するコモディティのリスクを把握しきれていないと、森林破壊ゼロを達成する意志が無いと見なされる可能性が高くなります。同様に、農園など生産地までのトレーサビリティ確認を目標に置いていない場合も、コモディティによっては森林破壊の有無が確認できないためリスクがあります。

森林破壊ゼロ方針達成に向けて特にキーとなる取組みの一覧。部分的に取組みを進めても、森林破壊ゼロが達成できたとは言えません

4.まずはネガティブをゼロに

生物多様性の保全について、今ほど世間の関心が向いている時代はこれまでにありません。しかし、ネイチャー・ポジティブという言葉を安易に解釈し、サプライチェーンと関係の薄い場所でただ植林活動を実施したり参加したりして、それだけで良しとする。これでは自然の損失という根本問題が解決しないばかりか、せっかく実施した活動に対する外部ステークホルダーからの評価も得られないでしょう。

事業に必要な森林リスク・コモディティが、どこかの森林を破壊する形で生産されていないか。その確認を怠らないというコミットメントができているか。いつまでに、サプライチェーンにおける森林破壊をゼロにするのか。こういった質問への答えを出していくことで、森林破壊のようなネガティブをゼロにする行動が始まります。

ネガティブがゼロになって初めて、ポジティブの活動を通じて、CBD-COP15のミッションである、「今より多くの自然が残る未来」が見えてきます。

企業の自然環境への取組みが本当にネイチャー・ポジティブに寄与するものなのか、世間から厳しく追及されるようになってきています。ネガティブを減らす行動を怠り、グリーンウォッシュとみられてしまうようなことがないよう、日本企業の取組みの加速が求められます。

【漫画】ネイチャー・ポジティブは『優先順位が大事』です