いまこそ持続可能な開発への議論の時! 環境アセスメントへの提言書を公表

2021/02/17

環境影響評価制度の見直し議論を提言

2021年2月17日、WWFジャパンは、政府に対して「環境影響評価制度(アセスメント制度)」の見直し検討を求める提言書を公表しました。

事業にあたり、環境に配慮して開発が進められるよう、事前に開発による環境影響を予測・評価するための「環境アセスメント制度」が、法律や条例で設けられています。

しかしそれにも関わらず、近年、日本の各地では環境負荷の高い地域での開発が増えており、一部では地域住民との紛争に発展するケースも聞かれるようになっています。

例: 風力発電事業における紛争発生の状況

【出所】 安喰,錦澤,村山(2018),「風力発電事業の計画段階における環境紛争の発生状況と解決要因」 をもとにWWFで作図

そこでWWFジャパンでは、今後の開発増加を見越し、環境省にアセスメント制度の見直しを即時開始するように求める提言を作成。

また、見直し検討を進めるにあたり、特に重要と考えられる環境アセスメント上の課題について整理を行ないました。

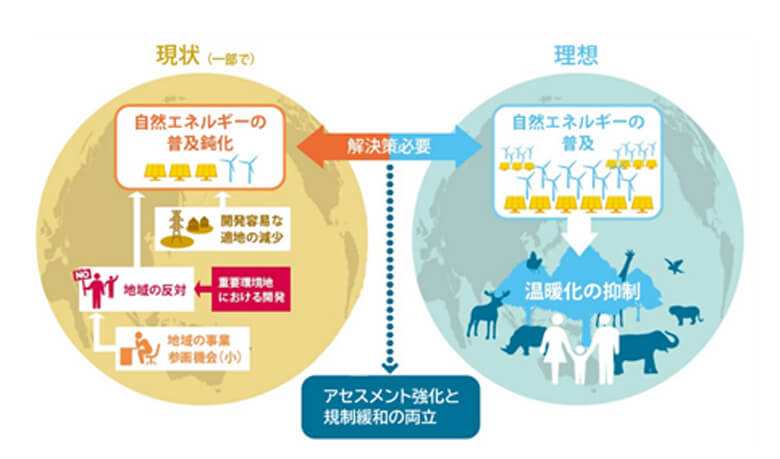

求められる自然エネルギーの普及と課題

こうした課題の一つとして、近年注目されているのが、風力や太陽光といった、再生可能な自然エネルギーの開発に伴う、地域の自然破壊です。

気候変動(地球温暖化)問題が深刻化し、世界各地でその影響が現れるなか、CO2を排出しない脱炭素社会への移行が求められており、その解決策には、太陽光や風力などの自然エネルギーの導入が欠かせません。

しかし、その普及に必要な開発事業が、地域住民と事業者の間でトラブルに発展するケースも増加。中止に至る事業も一部で見られるようになっています。

こうした背景には、一部の事業で、貴重な自然の残る場所で、高い環境負荷を伴う計画が進められていたり、事業者と地域住民との間で、充分なコミュニケーションがとられていないことが原因にあると考えられています。

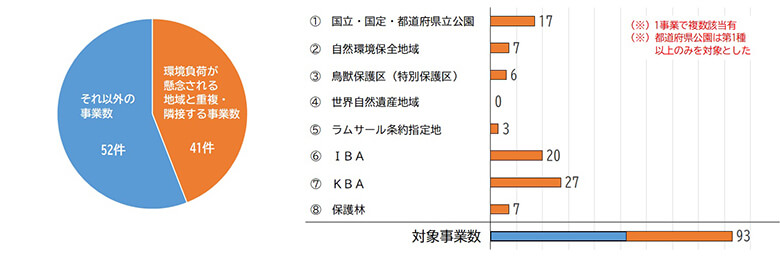

北日本における陸上風力(事業初期段階)の立地状況(*1)

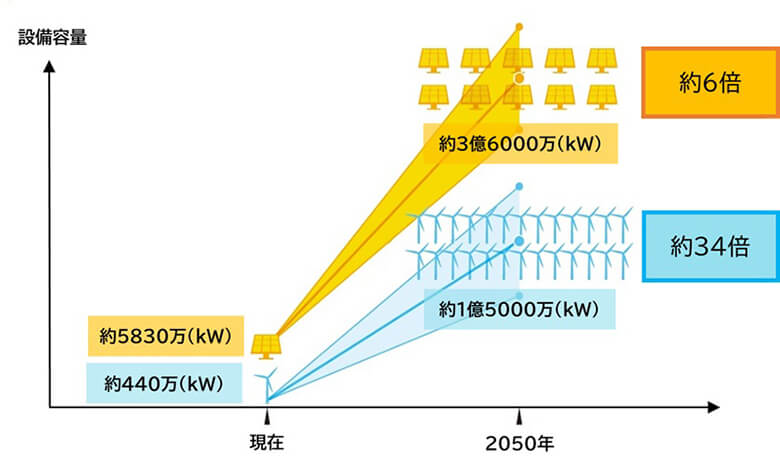

今後は、さらに多くの自然エネルギーの開発が必要になると予想されており、WWFジャパンの見通しでは、2050年には国内の太陽光発電の設備で約3億6000万kW(現在の約6倍)(*2)、風力発電で約1億5000万kW(現在の約34倍)(*2)にのぼると想定しています。

WWFシナリオによる将来(2050年)予測

開発が進むにつれ、好立地の事業場所が減少していくなかでも、中長期的に自然エネルギーを普及するためには、開発における環境配慮が、これまで以上に必要です。

鍵をにぎる環境影響評価(環境アセスメント)

そこで重要となってくるのが、「環境影響評価制度(環境アセスメント制度)」です。

環境アセスメントとは、事業者に、事業によって発生する環境への影響を、調査→予測→評価することを義務付け、未然に環境への影響を抑えるように促す制度です。

事業者により行われる環境影響評価の一連の流れ

とりわけ、大型事業については、「環境影響評価法」という法律に規定されており、国内では1997年の制定以降、今日まで多くの事業が、この法律に従い環境影響の評価を行なってきました。

その後、同法は改正を重ねてきましたが、現状ではそれでも、開発にともなう問題が生じています。

今後開発が急増することを踏まえれば、現状の制度課題をあらためて見直す必要があるとWWFジャパンは考えています。

見直しがスタートするも議論の範囲は限定的

こうしたなか、自然エネルギー開発の規制緩和のため、2020年12月に内閣府が「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」を発足。

環境アセスメントについて、その一部見直しの決定を下しました。

この決定を受けて、2021年1月21日には、環境省が「環境影響評価制度の在り方を検討するための検討会」を設置。アセスメント制度の見直しに向けた議論を開始しました。

しかし、タスクフォースが見直し決定をした論点の範囲は狭く、アセスメントの対象事業の範囲を引き下げる「規模要件の緩和」と、アセスメントの手続きを短くする「期間短縮」の2点に留まっています。そのため、検討会での議論も限定的になることが予想されます。

規制緩和と保全強化の両輪で進めることが必要

自然エネルギー普及のためには、こうした事業者の負担を下げるための規制緩和を検討することは必要な一方で、逆に、開発においてより適正な環境配慮を促していくための改善についても、話し合う必要があります。

いまこそ見直しに向けた議論を開始するチャンス

一連の見直しを受け、2021年2月17日にWWFジャパンは公表した「再生可能エネルギー普及に向けた環境影響評価法の見直しへの提言」の中で、環境影響評価法の改善に向けて、政府は改めて包括的な議論を行うよう提言しました。

さらに、議論の重要な論点として、現行のアセスメント制度下でWWFが問題と考える6つの課題について、提示をしています。

- 累積的影響を含む影響評価が十分行なわれていない点

- 重大影響が懸念される事業への環境大臣権限が限定されている点

- 代償措置が十分に行なわれていない点

- 広域計画レベルでの戦略的アセスメントが行なわれていない点

- 地域との合意形成が不十分な点

- アセスメント図書の公開が限定されている点

いずれも、これまでに環境アセスメントに携わる関係者にとっては、たびたび課題とされてきた論点ではあるものの、依然として十分には解決がされていません。

環境影響評価法では、制度見直しの必要性などについて、10年に1度検討をするように定めていますが、次回の見直し時期は、まだ先の2023年頃とされていることを考慮すると、今このタイミングでの改善は、不可欠であるといえます。

影響が大きくなる前に開発と保全の議論が必要

自然エネルギーに関連する開発が急加速するなか、この先も開発を進めていけるように、開発と保全のバランスのとれた事業に誘導していけるか。

そのカギも、今回の見直しにかかっているといえるでしょう。

検討会が立ち上がったこの機会は、幅広いアセスメントの課題に視野を広げて、抜本的な解決を図るための議論を開始するチャンスに他なりません。

WWFジャパンは今後、この提言書をもとに、政府にアセスメント制度下の課題について、見直しを図る包括的な議論を開始するよう要望を行なっていきます。

【参考】

(*1) 環境影響評価情報支援ネットワークにおいて、北日本(北海道、青森、秋田、山形、宮城、福島)の環境影響評価法対象の陸上風力発電事業に該当する計93事業(重複を除いた配慮書と準備書段階の事業)をもとに、EADASでそれぞれの事業重複を確認したもの。

(*2) 資源エネルギー庁の固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイトで公表している現在の太陽光発電設備約5830万kW、風力発電設備約440万kWを元に2050年の数値と対比

https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary