アジアとアメリカで感染症と野生生物取引に対する意識調査を実施

2021/05/25

- この記事のポイント

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のような動物由来感染症の世界的大流行(パンデミック)と関係があると指摘される、野生動物の利用や取引。この問題に対する認識の広がりにより、アジアとアメリカの5カ国で野生生物の消費量が30%近く減少したことが、WWFの調査により分かりました。調査では同時に、各国の市民が問題の解決に向けた行動を、強く支持する姿勢も明らかにしています。

アジア、アメリカで野生生物の消費量が30%近く減少

WWFは2020年3月、香港、日本、ミャンマー、タイ、ベトナムで、世論調査会社のGlobeScanに委託した、新型コロナウイルス感染と野生生物取引に対する市民の意識調査を実施。

回答者の90%以上が、政府主導による野生生物の違法または規制が不十分な取引市場の閉鎖を支持する意向を持つ結果を明らかにしました。

WWFでは、2021年5月24日、これに続く第二回目の調査結果を発表。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のような動物由来感染症(人獣共通感染症)のパンデミックが、野生生物の取引と深く関連しているという認識が広がったことで、調査対象国では野生動物の摂取量を減らしたり、完全に止めたりした人が30%近くにのぼったことを明らかにしました。

報告書『COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature(COVID-19:パンデミックと自然の関係に対する人々の認識の1年後)』(PDF形式:英文)

今回の調査対象となった国は、ミャンマー、タイ、ベトナム、中国、アメリカの5カ国、調査対象者は計6,631名です。

まず中国では調査対象の28%が、COVID-19のパンデミックを受け、野生生物の消費量が減ったか、野生生物の消費を止めた、と回答。

タイでも同様の数字が、前回2020年の21%から今回の2021年で41%に増加しました。

ベトナムでは2020年の41%から2021年の39%にほぼ横ばい状態。

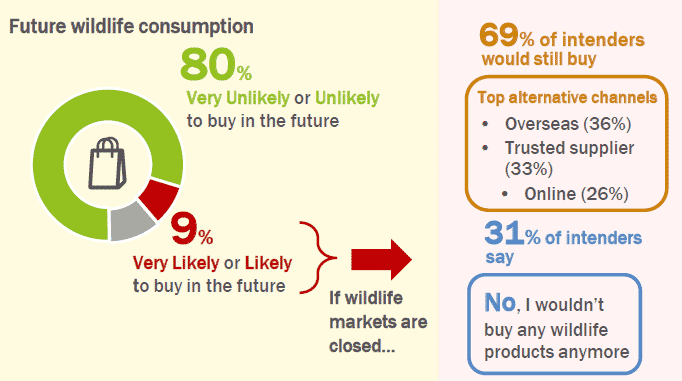

ただし、全体としては80%が野生生物の消費を拒む傾向が認められた一方で、5カ国の回答者の9%が、将来的にも野生生物製品を購入する意思を持っていることもわかりました。

動物由来感染症と自然破壊の関係に対する認識が高まっている

新型コロナウイルス感染症のパンデミック発生から1年以上が経過した、現在の意識調査の結果からは、依然として野生生物の利用や消費に対する根強い需要がのこる一方で、確実な意識の変化が進んでいることがうかがわれます。

実際、今回の調査でも、全調査対象者の46%が、感染症が伝播する原因として、野生動物から人への感染があることを認識している、という結果が見られました。

動物由来感染症が発生し拡散する原因には、森林伐採を伴う土地利用の変化、感染症リスクの高い野生動物の取引、野生動物の飼育などがあります。これらは野生動物と人や家畜の接触機会を増やし、さまざまな感染症の蔓延を招く要因となります。

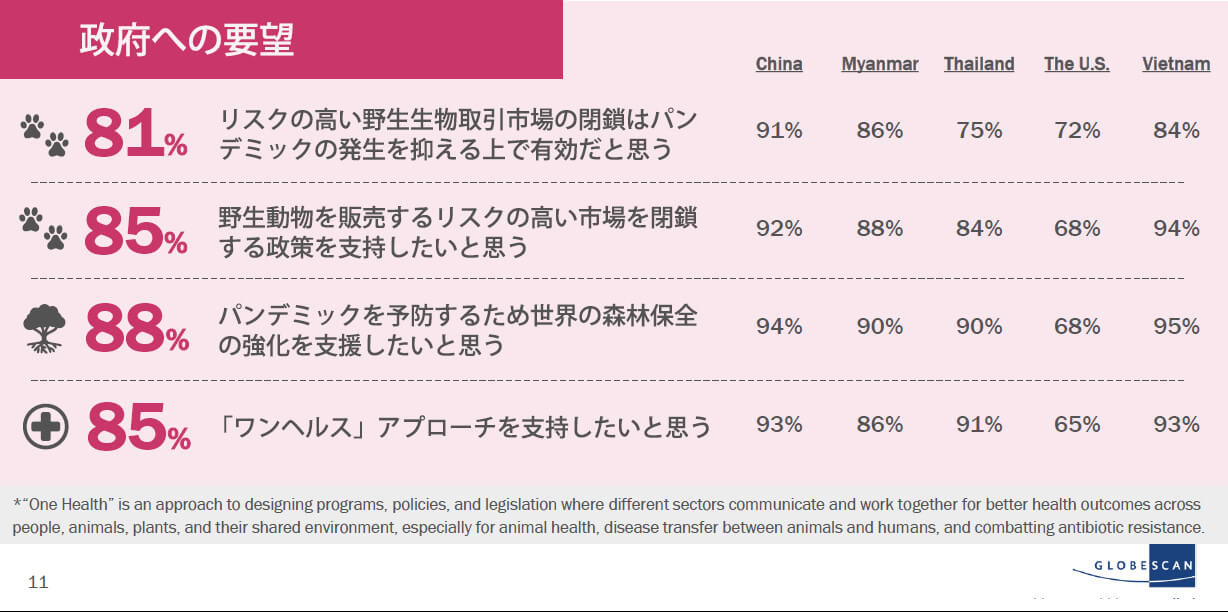

さらに調査対象者の5人に4人以上が、これらの脅威に対処する政府の行動を支持しており、同じく79%が、リスクの高い野生生物市場を閉鎖するといった措置が取られない場合、次のパンデミックの発生を非常に懸念していると、回答しました。

世界保健機関(WHO)の調査でも、生物多様性の消失がパンデミックの原因である可能性を指摘していますが、そうした認識が、一般の間にも確実に広がりつつあるということです。

次のパンデミックを防ぐために必要なこと

今、世界の科学者たちは、人が自然との関係の在り方を再考しない限り、次のパンデミックが起きるのは時間の問題であると、明確な警鐘を鳴らしています。

「将来のパンデミックの発生を防ぐ唯一の方法は、自然の消失を引き起こしている破壊的な人間活動を減らすことであり、発生後に対応することではありません」

今回の報告書の発表にあたり、WWFインターナショナルのマルコ・ランベルティーニ事務局長は述べています。

「新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、人間活動が自然に及ぼした悲劇的な影響として発生し、人々はその脅威により大きな懸念を抱き、行動を求めています。

私たちは世界的なパンデミックを予防する戦略の一部として、「One Health(ワンヘルス:人、動物、生態系の健康を一つのものと捉え、保全する考え方)アプローチ」を取ってゆかねばなりません」

実際に起きてしまった感染症のパンデミックの対応に必要とされるコストは、予防に必要なコストの100倍と推定されていいます。

その観点からも、パンデミックの予防に向けた取り組みと投資は、新型コロナウイルス感染症で支払うことになった、社会的・経済的代償を再び支払わないようにするための唯一の方法といえるでしょう。

日本でも懸念される野生動物の国際取引

今回の報告書では、日本は調査対象国に入りませんでしたが、リスクのある野生動物の取引とは決して無関係ではありません。

その代表的な例が、珍しい野生動物をペットにした「エキゾチックペット」の取引です。

報告書では、この野生動物をペットにすることついて、全体では82%が、将来エキゾチックなペットを買う可能性は「非常に低い」か、「低い」と回答しました。

いずれも、動物由来感染症への懸念がその理由です。

2021年3月にWWFジャパンが発表した「エキゾチックペットに関する日本の意識調査」においても、密輸や絶滅リスクなどペットに関連する問題の中で回答者の60%が、感染症の問題が最も重要だと認識していることが明らかとなっています。

報告書「エキゾチックペットに関する日本の意識調査」

日本はエキゾチックペット輸入大国。

海外からたくさんの野生動物をペット利用のために輸入しています。

動物由来感染症のリスクをおさえ、これからの社会と生物多様性を守っていくためには、日本の輸入管理や国内の衛生対策を徹底し、「ワンヘルス」の実現を目指していことが重要です。

しかし、その中でアメリカについては、他の4カ国と比較して、ペットのリスクに対する認識が低い傾向が見受けられました。

日本はアメリカと同様にエキゾチックペットの「輸入国」であるため、同様の傾向にある懸念があります。

日本も野生動物を扱ったペット市場を国内に有する消費国として、国際的な責任を果たすべき立場にあります。

何よりも野生生物取引に関連した動物由来感染症のリスクをおさえ、これからの社会と生物多様性を守っていくためにも、社会的な意識の向上と、「ワンヘルス」を実現する政策の推進が求められます。

報告書『COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature(COVID-19:パンデミックと自然の関係に対する人々の認識の1年後)』(PDF形式:英文)