ブルーエコノミーとブルーファインナンス

2024/10/01

- この記事のポイント

- 海洋環境の悪化と海洋資源の枯渇が深刻化する中、海洋環境や資源を保全しながら、持続可能な経済活動を行う「ブルーエコノミー(海洋経済)」と、そのための資金調達や金融機関による投融資である「ブルーファイナンス」の重要性が世界的に注目を集めています。海洋保全を加速化するための施策ですが、日本での取り組みはまだ始まったばかりです。

最新トピック

10/1 ウェビナーのお知らせ

悪化する海洋環境と海洋資源

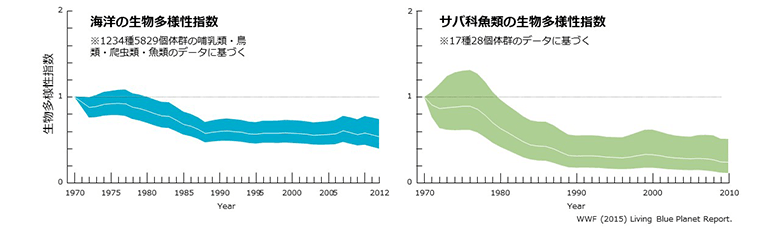

WWF(2015)によると、海洋の生物多様性はこの1970からの約40年間で49%が失われたといわれています。中でも人による消費が大きいサバ科魚類については74%も減少したといわれています(図1)。

図1:海洋生物の生物多様性指数 (WWF(2015)Living Blue Planet Report.)

人為的活動の影響が大きい生物ほど生物多様性指数の減少が大きい。

陸と接する沿岸・河口域は特に人為的な影響が大きく、急速に環境の劣化、生物多様性の損失が起こっており、早急な対策と保全が必要です。

サンゴ礁は、過去30年間ですでに約50%が失われ1)、今後海水温の上昇等により、70~90%が消失するといわれています2)。

干潟は、日本では戦後40%が埋め立て等により消失し3)、残された干潟も環境の悪化が続いています。

海草藻場は、世界中でこれまでに30%が消失しました4)。

マングローブは、1940年以降、全世界のマングローブの50%が失われ、今もなお年間2万ヘクタールが失われています5)。

こうした海岸環境は多様な生態系サービス(自然の恵み)をもたらします。食用となる魚類等を含む多様な生物の生息場所、水質浄化、海岸線の保護、熱の吸収や水循環による気象調節、レジャー利用などです。

さらには、こうした海洋の生態系は、光合成を通じて二酸化炭素を吸収し有機物(炭素化合物)を合成しています。近年、こうして合成された炭素化合物の相当数が、分解されにくい形で食物連鎖を渡っていったり、長い間分解されずに海底に保存(貯留)されることが明らかになりました。海水中への直接的な二酸化炭素の吸収だけではなく、このような海洋生態系を主体とした炭素の吸収・固定能力は、森林生態系に匹敵すると言われており、通常は陸域による炭素固定を指すグリーンカーボンとは区別して、ブルーカーボンとして注目を集めています。

現在、海洋資源の枯渇が深刻な状況となっています。WWFでは、持続可能な水産業へ持続可能な漁業の推進やIUU漁業対策を通じて取り組んできました。

海洋の保全と調和した経済活動:ブルーエコノミーとは

ブルーエコノミーとは、単に海洋を利用した経済活動そのものを指す用語として用いられることもありますが、世界銀行では「海洋生態系の健全性を維持しながら、経済成長、生計の向上、雇用のために海洋資源を持続的に利用すること」と定義しています1。

1 World Bank (2024) https://www.worldbank.org/en/programs/problue

海洋環境の保全に貢献し、かつ持続可能な海洋資源の利用を促進するブルーエコノミーの拡大が求められており、そのための資金調達とESG投融資2であるブルーファイナンスが、今世界中の金融機関と投資家に求められています。

日本では、ブルーファイナンスに関連した動きも出始めていますが、海洋分野に関する投融資方針を打ち出した金融機関は少なく、出遅れているのが現状です。

2 環境(Environmental)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)に着目した投融資

周囲を海に囲まれ、世界第6位の広さの排他的経済水域を持つ日本は、ブルーエコノミーの分野で大きな可能性があるとされており、ブルーファイナンスの積極的拡大がさらなるビジネスチャンスにつながると期待されています。

日本の金融機関に求められること

WWFはブルーファイナンス拡大のため、日本の金融機関に以下の点を求めています。

・ 国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)の「持続可能なブルーエコノミー・ファイナンスの原則」に署名または参加する。

・ 持続可能な海洋および沿岸利用、水産業に関する投融資方針を策定し、投融資先の条件に組み入れる。

・ 海洋環境の保全や持続可能性を向上に寄与するプロジェクト・ビジネスへのインパクトファンドを設立する。

・ 投融資先に積極的に関与(エンゲージ)し、事業の持続可能性向上に寄与する。

さらに詳しく知りたい方は:

・(和訳版)SUSBA

・(和訳版)RESPOND

・(和訳版)Above Board

・Above Board: 2022 Baseline Assessment of Banks’ Seafood Sector Policies (原文)

・GETTING UNDERWAY: 2022 Baseline Assessment of Asset Managers’ Approaches to Addressing Environmental and Social Risks in Seafood-Related Investments (RESPOND).

引用

1) WWF (2015) Reviving the Ocean Economy. The Case for Action -2015.

2) IPCC (2018) Global Warming of 1,5ºC.

3) 花輪伸一 (2006) 日本の干潟の現状と未来

4) Waycott et al. (2009) Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems.

5) FAO (2020) Global Forest Resources Assessment 2020.