カツオという生物~その特徴と漁獲・消費量~

2020/08/20

他のマグロ類については以下をご覧ください。

基本情報

和名:カツオ

英名:Skipjack tuna

学名:Katsuwonus pelamis

特徴・用途

カツオはマグロと同様の典型的な紡錘型の体型で、海洋を高速で遊泳するのに適しています。孵化した仔魚は数週間で十分な遊泳力を持つようになります。

旬の魚としても有名で、春のあっさりとしたものを初ガツオ、秋頃の脂の乗ったものを戻りガツオと呼び、お刺身やタタキで食されています。また、かつお節の原材料でもあることから、日本食にとって重要な魚の一種です。一方海外では、ツナ缶材料として重宝され、安価なタンパク源として発展途上国を中心に漁獲量が増大しています。

生態

寿命

カツオの寿命は8~12年程度とされています [1]。最大体長は100 cmに達するとされ、これらの大型魚は6歳以上と考えられています。

分布

太平洋、大西洋、インド洋の熱帯~温帯水域(概ね表面水温15度以上)の水域に広く分布しています。これら3大洋の系群は別系群と考えられていますがが、太平洋内については単一系群とする説と複数系群とする説があります。マグロ類では最も高緯度の冷たい海にまで分布し、成魚では水温7~8度の低温の海でも生きられます。

ライフサイクル

カツオの成熟は1~2歳で、産卵活動は、表面水温24度以上の海域において、周年行われています。その後、索餌のため、温帯域まで回遊します。日本近海で漁獲されるカツオは、餌を求めて北上してきたカツオで、3~5月は沖縄~関東南部、6~11月は常磐・三陸沖まで回遊してきたものが漁獲されます。

漁業と資源量

漁獲量

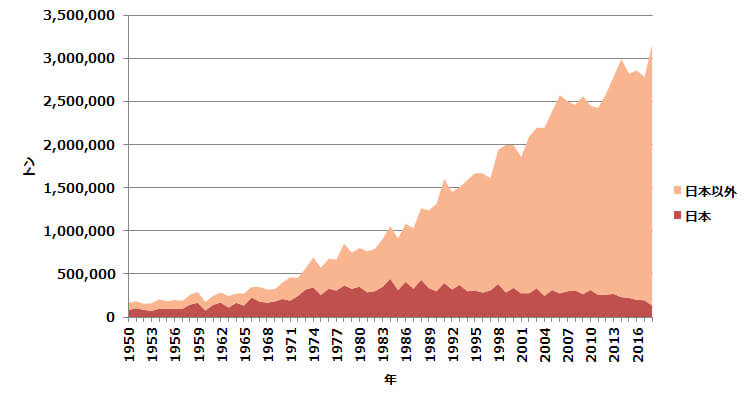

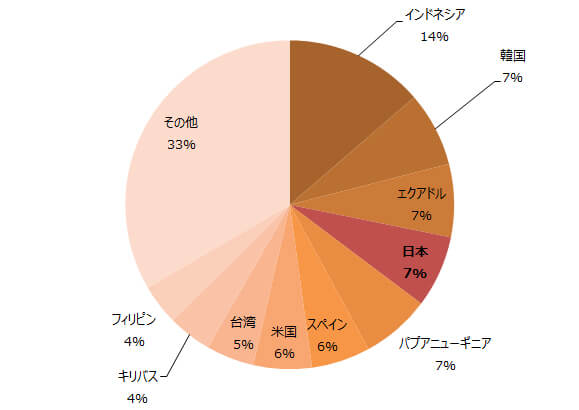

近年、カツオの漁獲量は、発展途上国を中心に急増し、2018年には304万トン漁獲され、その7割以上は太平洋で漁獲されています(図1)。一方、日本の漁獲量は、1980年代までは世界第1位でしたが、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン等の東・東南アジア諸国を中心に、世界各国の漁獲量が増加したため、現在は世界第4位の漁獲国です(図2)。しかし、依然として約20万トン、世界の7%を漁獲する世界有数のカツオ漁獲国です。

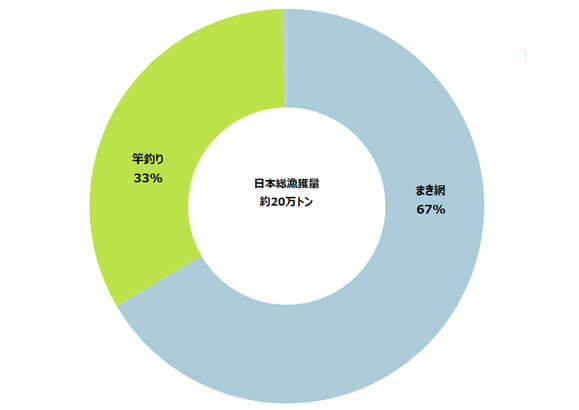

日本のカツオの漁獲は、約7割がまき網漁、のこり3割が一本釣り漁で漁獲され、その多くが、かつお節原料や、刺し身・たたきの原料として消費されています(図3)。

図1.カツオの漁獲量の推移

※ 出典:FAO FISHSTAT

図2.カツオの国別漁獲量の割合(2017年)

※ 出典:FAO FISHSTAT

図3.日本におけるカツオの漁法別漁獲割合(2017年)

※ 出典:FAO FISHSTAT

漁法については、こちらもご覧ください。

資源状況

水産庁は、マグロ・カツオ類について、資源状態を3段階(高、中、低)にわけて評価しています[2] 。

カツオの資源量は、他のマグロ類に比べ比較的良好ですが、資源は減少傾向にあるにも関わらず漁獲量は増加傾向であるため、注意が必要です。

| 中西部太平洋 | = |  |

| 東部太平洋 | = |  |

| インド洋 | = |  |

| 大西洋 | = |  |

カツオの消費量

世界と日本のカツオ消費量の推移

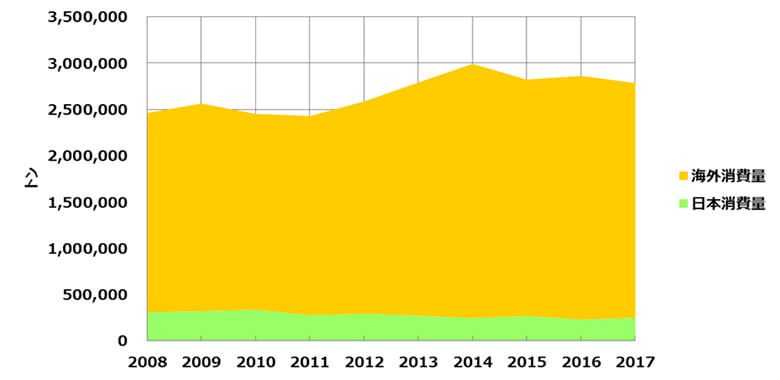

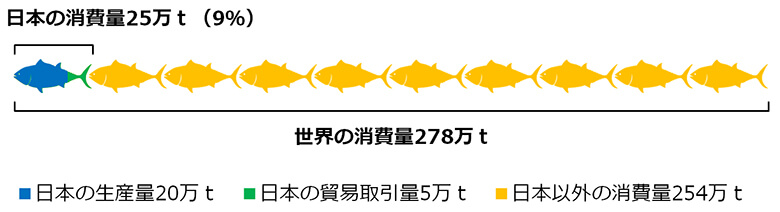

世界のカツオ消費量は増加傾向にあり、2014年にピークの299万トンを記録し、現在もその水準が維持されています(図4)。一方、日本は、世界有数のカツオ消費大国。自国でも多くの漁獲を行なっているほか、大量のカツオを世界中から輸入しています。日本の消費量は、25万トン前後でほぼ横ばい、世界のカツオの約10分の1を消費しています(図5)。

図4. カツオの消費量の推移

※ 出典:FAO FISHSTATおよび財務省貿易統計より推計

図5. 日本のカツオの消費量の内訳(2017年)

※ 日本の生産量とは、国内の天然魚漁獲量と養殖魚生産量の合計値

※ 日本の貿易取引量とは、輸入量と輸出量の差分

※ 出典:FAO FISHSTATおよび財務省貿易統計の2017年データより推計

カツオ・マグロをめぐる問題

カツオの消費増大に伴う過剰漁獲の恐れだけでなく、カツオ漁で目的外の生物を捕獲してしまう問題(混獲)など、持続可能な漁業のために改善が必要な問題が多くあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

カツオ・マグロの資源管理および漁獲量の割当について

海の中の魚は適切に資源管理をすれば、持続的に利用することができます。適切な管理とは、獲ってよい魚の量、大きさや時期を決めたり、獲る目的のない生物まで獲らないようにしたり(混獲の回避)、漁獲の際に海の生物がすむ生息環境を破壊しないようにすることです。

カツオについては、他のマグロ類と同様、世界の海域ごとに、マグロ・カツオの資源管理を目的とした国際条約機関があり、資源管理のためのルールを定めています。

詳しくはこちらをご覧ください。

参考文献

[1] http://www.fao.org/fishery/species/2494/en

[2] http://kokushi.fra.go.jp/index-2.html