【アーカイブ動画あり】気候×生物多様性オンライン勉強会 第1回「企業が知っておきたい、炭素と生物多様性の話」

2025/02/07

切っても切り離せない「気候変動」と「生物多様性」両面での対策

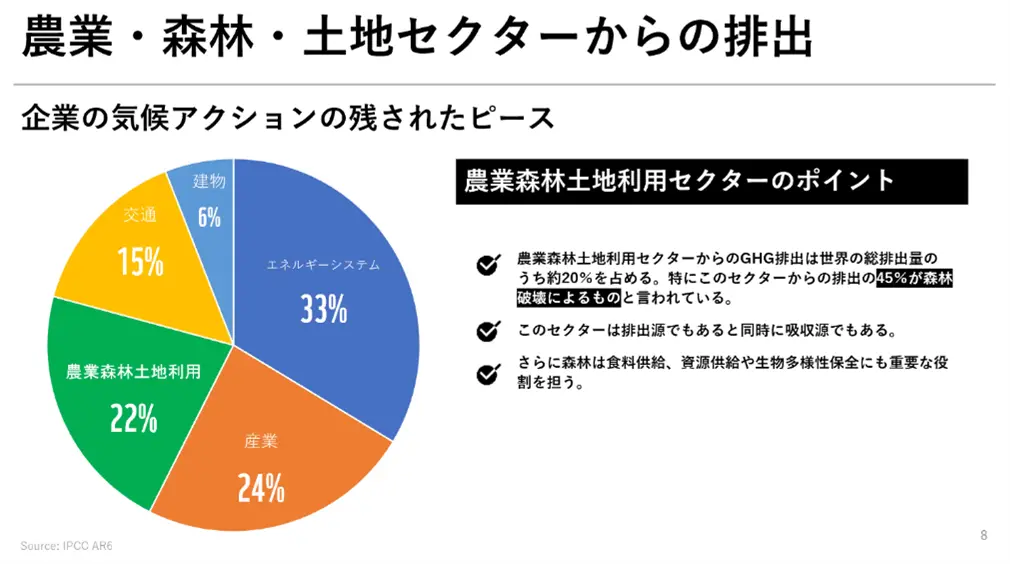

気候変動対策を巡る議論はこれまで、最大のGHG排出源であるエネルギーや化石燃料対策に関するものが主要なトピックでした。一方でIPCCによれば、世界のGHG排出の約20%を占めるのは、農業・森林・土地利用セクターからの排出とされており、今後これらのセクターは次の脱炭素のフロントとして国際的に注目を集め始めています。

特に畜産を含む農業森林土地利用セクターは、農地開発に伴う土地転換、化学肥料の使用や牛のゲップなどにより、気候変動もしくは生物多様性の喪失に大きな影響を与えており、「気候変動」と「生物多様性」の両面において対策が不可欠です。

多くの農畜産物を海外からの輸入に頼っている日本企業にとって、バリューチェーン全体を俯瞰したリスク分析と対策が急務となるため、気候変動と生物多様性両面からさまざまな切り口で紹介する勉強会を企画しました。

第1回目は、脱炭素の観点から見た生物多様性に関する国際動向の基礎的な内容から最新情報について解説しています。

第1回勉強会概要

日時:2025年1月29日(水)15-16時

主催:WWFジャパン

場所:オンライン

参加者数:363名

プログラム:

解説「企業が知っておきたい、炭素と生物多様性の話」

羽賀秋彦(WWFジャパン自然保護室気候・エネルギーグループ)

対談・QA

羽賀秋彦

田沼俊剛(WWFジャパン自然保護室森林グループ)

サマリーと資料

解説「企業が知っておきたい、炭素と生物多様性の話」

講演資料(PDF)

気候と生物多様性にまつわる最近の動向

- 2015年、COP21におけるパリ協定採択により2℃、できれば1.5℃目標を世界が目指すことになった。2021年COP26には、1.5℃目標が努力目標から事実上の長期目標になり、石炭火力の段階的削減にも合意したのは注目すべき点といえる

- 2023年のCOP28では、IPCCが2035年までに温室効果ガス(GHG)を2019年比60%削減の必要性を示し、2030年までに再エネを3倍、エネルギー効率改善を2倍とすること、およびエネルギーシステムにおける化石燃料からの脱却が合意された

- 日本でも菅元首相による2050年カーボンニュートラル宣言もあり、企業は着々と取組みを進めている。企業のGHG排出削減目標の国際認定であるSBTも、日経平均構成企業225社中、116社(約52%)が既に認定・コミットしている

- 企業の気候アクションの中で、エネルギーシステムと産業に次いで3番目にGHG排出が多い農業森林土地利用セクター(22%)からの排出について、対策が後回しになっており、今後取組みが急務である

- 生物多様性分野のIPCCともいえる、IPBESネクサス報告書において、気候変動や生物多様性分野はこれまで個別に対策されてきたが、それでは非効率的・非生産的、またお互いに悪影響を与え得るとしている

- 政策でも企業の取組みでも、生物多様性より気候変動対策が先行している傾向にあるが、統合的なアプローチが必要である

- IPCCが示す、2030年に向けたGHG排出削減対策のオプションごとの削減ポテンシャルとコストを見ても、風力・太陽光発電と同じくらいポテンシャルが高いのが、森林破壊・生態系破壊を止めることとされている

- 気候変動対策と聞くと、植林や森林整備による炭素吸収をイメージする方が多いが、生態系回復や植林よりも、森林破壊・生態系破壊を止める方が削減ポテンシャルが高くコストも安いため、まずは森林破壊を止めることが重要であることが分かる

- 森林破壊の大きな原因は、国連食糧農業機関(FAO)によれば9割近くが農地開発、家畜放牧とされている。一方、GHG排出量を見ると、例えば牛肉のGHG排出においてゲップが注目されるが、実は土地利用変化からの排出が非常に多いというデータを世界資源研究所(WRI)が示している

- 森林破壊防止は生物多様性だけではなく、同時に脱炭素においても重要である

企業脱炭素戦略における生物多様性観点からの示唆

- 農業森林土地利用セクターからのGHG排出について、算定方法や目標設定のルールを整備すべく、現在2つのガイダンスがある

- 1つは「GHGプロトコル土地・除去ガイダンス」で、 最終化に向けて進行中。公開されればガイダンスに沿って企業は土地セクターからのGHG排出公開していくことになる

- もう1つは、「SBTi FLAGガイダンス」。対象は農業や林業に携わる企業だけではなく、レストラン、アパレル、食品飲料メーカー、小売など農林畜産物を扱う企業など

- 農業森林土地利用セクター(FLAGセクター)では、企業は2030年までに2020年比30%のGHG削減が求められる(エネルギーは42%削減)。ネットゼロを目指す場合は72%削減が必要(エネルギーは90%削減)

- FLAG SBT認定を受けている日本企業は、アサヒグループHD㈱、サッポロHD㈱、フジパングループ本社㈱、日清食品HD㈱、味の素㈱、スターゼン㈱

- FLAG SBT認定を受けている企業は、農業生産企業よりも需要家企業の取得が多く、スコープ3のみの目標設定企業が大半

- FLAG SBT認定を取得するには、削減目標を立てること、そして2025年末までに森林破壊ゼロのコミットメントの2つが求められている。削減目標の対象範囲は、土地管理だけではなく、森林破壊などの土地利用変化からのGHG排出が含まれる

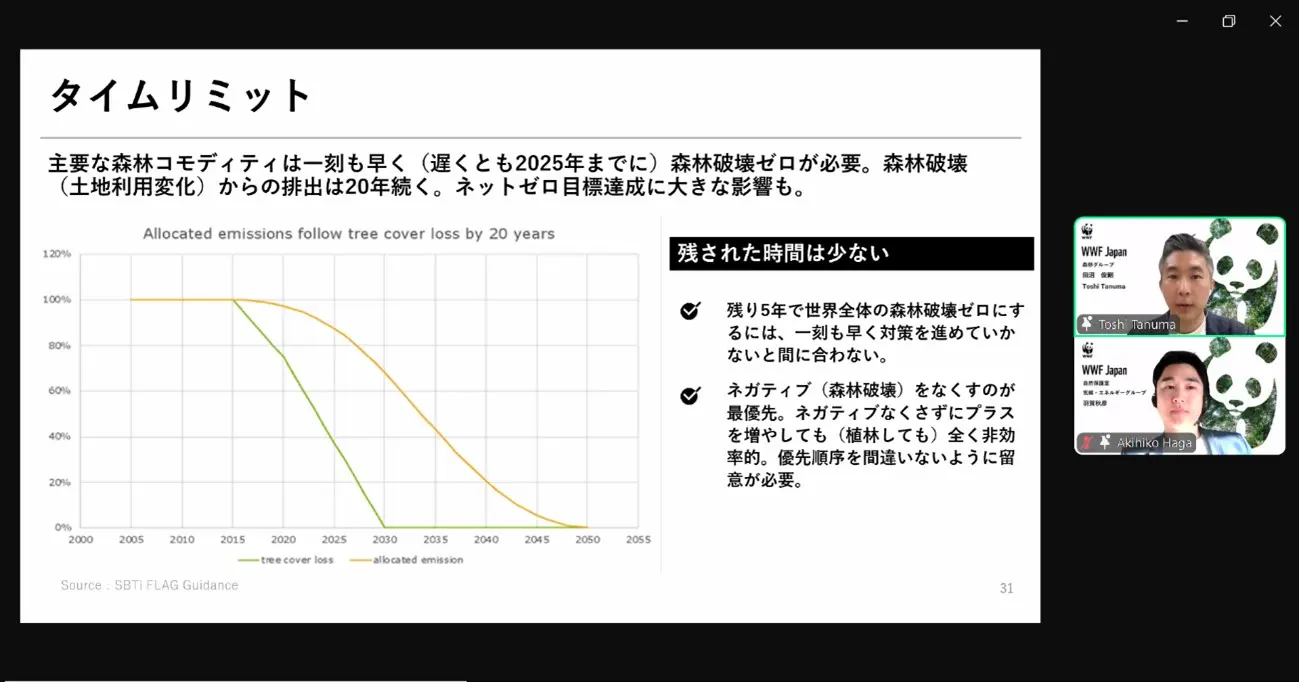

- 一度森林破壊が起きると、GHGの排出はその後20年間続く。これは、樹木が樹木自体だけではなく、土壌にも炭素を蓄積するため、森林破壊が起きると土壌の炭素が何年もかけて排出されるため

- 2030年に森林破壊が起きると、2050年まで排出が続くことになるため、2050年ネットゼロ目標を持った企業の場合達成が難しくなる、ということ

まとめ

- 気候変動対策は生物多様性等、他の領域も意識しながら総合的なアプローチが必要

- 企業が脱炭素を目指すためには、一刻も早くバリューチェーン上で森林破壊ゼロを達成する必要がある。タイムリミットは残りわずか

対談・QA

キーワード1)土地利用変化

- 1つの土地利用カテゴリーから別のカテゴリーに移ること。例)天然林や草原から農園への転換。FLAGやGHGプロトコルでは、土地利用変化が起きた場合は、その時点から20年間排出を計上する必要がある。森林破壊も土地利用変化の一例

- FLAGの森林破壊ゼロコミットメントでは、森林破壊のみが対象となっており、森林以外の生態系の土地利用変化はオプションでありコミットの必須要件とはなっていない。しかし、森林以外での土地利用変化が起きた場合は20年間GHG排出計上は変わらないので、脱炭素達成が難しくなる

- FAOによると、森林破壊面積は年間1,000万ha。森林以外では、例えばサバンナであるセラードは年100万ha開発されており、計2億haあったセラードは半分が既に失われている。これらは生物多様性の破壊のみならず、土壌に蓄積されている炭素が空気中に放出されることで、気候変動の原因となっている

キーワード2)森林破壊ゼロの達成

- なぜFLAGでは2025年までの森林破壊ゼロ達成を目指すのか。SBTiの前提として、2050年ネットゼロを目指すには、2025年森林破壊ゼロを達成しないと間に合わないという考えがある。特にリーダー企業や高リスクなコモディティについては先行して達成する必要がある

- 森林破壊ゼロ達成には、トレーサビリティ向上が不可欠。2025年達成に間に合わなければSBTが取得できないかという声も聞く。現時点でSBTiは何もガイダンスも出していないものの、2025年に間に合わなくてもSBT取得が出来なくなるということは無いのではと考える。ただし、要件が緩くなることも考えにくいため、一刻も早く取組むことが重要である

キーワード3)トレーサビリティ

- すべての調達物をしらみつぶしに調べるというよりは、まず森林破壊リスクの高いコモディティが自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)、SBTN、アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアチブ(AFi)により整理されているため、それらを優先的に取組むのが良い

- 例えばAFiでは、優先コモディティとして牛肉、カカオ、パーム油、大豆、木材、木質繊維、コーヒー、天然ゴムが挙げられている。これらすべてに問題があるのではなく、森林破壊リスクは生産地によって異なるため農園レベルまでのトレーサビリティ確認がまずは必要となる