インドネシア ジャワ島のエビ養殖業がASC認証審査入り!

2024/01/25

- この記事のポイント

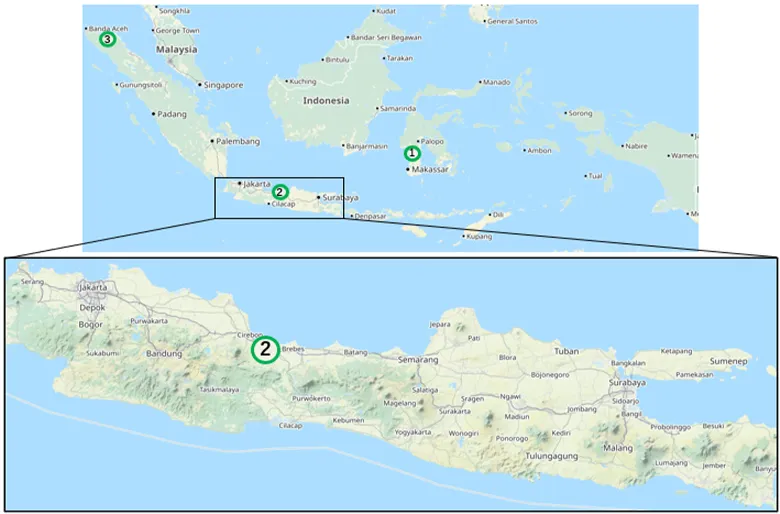

- WWFが海洋保全活動の一環として取り組む 「インドネシア エビ(ブラックタイガー)養殖業改善プロジェクト」。2018年7月にスラウェシ島で、2021年7月からはジャワ島でも取り組みが開始されました。ジャワ島では、中部ジャワ州ブレベス県で、現地エビ加工会社のMISAJA MITRA(ミサヤミトラ)社、日本生活協同組合連合会(以下、日本生協連)、WWFインドネシア、WWFジャパンの4団体の協働で養殖業改善を実施。2023年12月11日からは、対象のエビ養殖池で、「ASC(水産養殖管理協議会)認証」の取得に向けた審査が行なわれています。

ジャワ島でのエビ養殖業改善プロジェクトの開始

エビは、日本の水産物消費を支える重要な魚介類の一つですが、消費の大部分を海外からの輸入に頼っており、その生産の持続可能性が大きな課題となっています。

2022年の日本のエビ類輸入量で第3位の16%を占めるインドネシアでは、これまでにもエビ(ブラックタイガー)を生産する養殖池をつくるためにマングローブ林が伐採されるなど、自然環境に大きな影響を与えてきました。

また近年、養殖池の管理が不十分なことなどから生産性が低下し、小規模零細の生産者の生計への影響も懸念されてきました。

そのためインドネシアのブラックタイガー養殖では、生物多様性が高く、人の暮らしにとっても重要な、マングローブ生態系をはじめとした自然環境の回復・保全を図るとともに、生産者が将来にわたって持続的に生計を立てていけるように転換していくことが求められています。

インドネシアの沿岸域に広がるマングローブ林。マングローブは、多種多様な生きもの宝庫となっているだけでなく、高波や高潮、 津波の影響を軽減するなど地域住民の防災や減災の役割も果たしています。

こうした背景から、WWFインドネシアとWWFジャパンは、インドネシアのエビ加工会社と、同社からエビを調達する日本生協連との対話を実施。

持続可能なエビ養殖を目指したい、という思いが一致し、ASC認証の取得に向けて、「インドネシア エビ(ブラックタイガー)養殖業改善プロジェクト」を、2018年7月にスラウェシ島南スラウェシ州で始動しました。

その後2021年7月、ジャワ島にも取り組みを拡大し、中部ジャワ州でエビの養殖業改善プロジェクトを開始。

現地のエビ加工会社のMISAJA MITRA(ミサヤミトラ)社、日本生協連、WWFインドネシア、WWFジャパンの協働のもと改善の取り組みを進めてきました。

プロジェクトの現場となるインドネシア(上)とジャワ島(下)の地図。ミサヤミトラ社とのエビ養殖業の改善は、(2) のジャワ島中部ジャワ州ブレベス県で取り組んでいます。

ASC基準にもとづくエビ養殖の改善

ASC認証の取得に向けた主な課題

ASC認証とは、自然環境や労働者・地域社会に配慮した養殖業を認証する、国際的な養殖のエコラベル認証です。

認証を取得することで、持続可能な方法で生産された養殖水産物であることが認められます。

ASCの養殖場基準は、現時点では魚種ごとに設けられており、エビの養殖に関する環境配慮等の基準は、7つの原則、100を超える要件で構成されています。

【参考情報】ASCエビ基準(ASCウェブサイトをもとに作成)

- 国および地域の法律・規制への準拠

- 生物多様性および生態系の保全

- 地域社会に配慮した養殖場の運営

- 責任ある労働環境を有した養殖場の運営

- 養殖エビの健康と福祉の責任ある管理

- 親エビおよび養殖エビの管理

- 自然環境の保全上効果的かつ責任ある方法での資源利用

インドネシアのブラックタイガー養殖では特に、養殖池の開発によって失われたマングローブの再生(原則2)と、エビの生残率の改善(原則5)が課題となっています。

また、原則1で求められる土地所有に関する公文書や養殖操業に関するライセンスを持っていないことも多くあります。

本プロジェクトでは、こうした課題に取り組み、ASC基準の要件を満たし認証を取得することで、持続可能ブラックタイガー養殖の実現を目指してきました。

候補地の選定と試験養殖の実施

ジャワ島中部ジャワ州での取り組み開始にあたり、プロジェクトでは、養殖業改善の候補地となる場所の調査を3回にわたり実施。

養殖池や生産者について調べた結果をもとに、ミサヤミトラ社が生産者の方と長年の取引関係がある、ブレベス県のバンスリ村を候補地として選定しました。

中部ジャワ州ブレベス県バンスリ村のプロジェクト現場のエビ養殖池

選定後の2022年1月にはまず、バンスリ村のエビ養殖の現状とASC基準とのギャップの分析を行ないました。

プロジェクトの対象地となったバンスリ村のエビ養殖の、この基準への適合率は、最初の調査の時点でわずか25%。

取り組みとして不足している点が多く、全体的にギャップが大きなことが明らかになりました。このため、プロジェクトでは当初、ASC認証の取得までに、多くの時間や労力を要することが予想されました。

殊に、バンスリ村では近年、ブラックタイガー養殖での生残率(池に入れた稚エビが大人まで育つ割合)が低下。実際、1990~2000年頃と比べて、ブラックタイガーの生産量が大きく減少していました。

また、生産者の数も大幅に減少。他のエビや魚を養殖する生産者も増えています。

そのためプロジェクトではまず、生産者へのブラックタイガー養殖の促進と生産の現状を確認することを目的に、ミサヤミトラ社が調達した稚エビを用いて試験養殖を実施。

村の養殖生産者グループに所属する20名の生産者の方の参加が得られ、彼らが所有する養殖池21面を対象に2022年2月から6月にかけて行ないました。

しかし病気が発生してしまい、21面の養殖池のうちエビの収穫まで至ったのはわずか1面のみでした。

その1面も生残率は13%にとどまり、ASC基準の要件で求められている25%を超えるには程遠い状況でした。

試験養殖の際の養殖池への稚エビの池入れ

本格的な改善の推進

試験養殖の結果は思わしくありませんでしたが、4名の生産者の方から共に取り組む意欲が示され、本格的な改善の取り組みを進めていけることになりました。

そこでまず、養殖池の水を抜き、日干しにして乾燥させるなど、稚エビを池入れする前に適切な準備を行ない、養殖池の底質 や水質の改善を図りました。

稚エビの池入れ後には、水質や成育状況のモニタリングを通じ て、エビに適した環境となるよう管理をしていきました。

同時に、生産者の方自身が取り組みを理解し実践していけるように、モニタリングの方法など養殖業改善に関する研修も実施。

これらの取り組みを通じて、養殖池の準備を含め2022年の7月から12月にかけて行なった生産で、生残率を18~20%近くまで改善させることができました。

その後2023年の6月に準備を開始した次の生産では、池入れする稚エビの数を少し減らし、養殖密度を下げるとともに、養殖池の水質を調整できるよう、プロジェクト対象外の池を貯水池として活用するなど、さらなる生残率の改善を目指しました。

これにより11~12月にかけて行なわれた収穫で、プロジェクト対象の6面すべての養殖池で生残率が25%を超え、ASC基準の要件を満たすことができました。

水質や成育状況のモニタリングの方法などエビ養殖の改善に関する生産者の方への研修

また、養殖池での生産改善と同時に、ASC基準で求められている、エビ養殖に関する環境影響や社会影響の評価、養殖池の開発によって失われたマングローブの再生、養殖業に関するライセンスの取得や労働環境に関する資料の作成なども進めていきました。

こうした取り組みの結果、2023年12月11日にASC認証審査入りに至りました。

生産者の方にも協力いただきマングローブの再生を進めています。

プロジェクト関係者の協働

中部ジャワ州でのエビ養殖業改善プロジェクトは、開始から2年半をかけてASC認証審査入りに至ることができました。

準備期間から含めると要した時間は決して短くはありませんが、ミサヤミトラ社を中心に、関係者全員が人手と時間を割き協働したことが、取り組みを進める大きな力となりました。

特に、関係者での進捗会議を幾度にわたり行ない、エビを調達する日本生協連による積極的な参加や発言があったことは、ミサヤミトラ社の意欲や主体性につながりました。

また、生産者の方にとっても、ミサヤミトラ社による密なコミュニケーションや日本生協連を含む関係者での養殖現場の視察などが、労力をかけてでも改善を進めていく動機づけになったと考えられます。

インドネシアのブラックタイガー養殖のような小規模養殖の場合、生産者や現地の加工会社だけでは、持続可能な養殖を目指し、ASC基準で求められている要件を満たしていくことは簡単ではありません。

WWFのようなNGOによるASC基準にもとづく改善方法に関する知見だけでなく、水産物を現地から調達する企業や団体による積極的な関りが、現場での取り組みを推進していくうえで、生産者の経済的なインセンティブとモチベーションの維持向上にとって非常に重要です。

日本ではこうした調達企業による積極的な生産改善への支援はまだまだ不足しており、今後拡大が期待されます。

ミサヤミトラ社、日本生協連、WWFインドネシア、WWFジャパンのスタッフによる養殖現場の視察

エビ養殖業改善の拡大に向けて

今回ASC認証審査の対象となるのは、改善に共に取り組んできた4名の生産者が所有する養殖池6面です。

現地審査は2023年12月11日から13日にかけて行なわれ、エビの収穫状況の確認や関係者への生産方法などに関するインタビュー、また基準で求められている書類の確認などが行なわれました。

今後、現地審査を通じて出てきた指摘事項に対応していき、2024年の春頃に最終的な審査結果が出る見込みです。

ASC認証審査員による養殖池でのエビの収穫状況の確認

今回審査入りをした養殖池はほんの一部ですが、持続可能性が大きな課題となっている小規模零細のブラックタイガー養殖で、ASC基準にもとづき改善が行なわれたことは意義があります。

とりわけ生残率が大きく改善したことは、生産者の方の収入の面からも重要な成果です。

生産者の方からも、ブラックタイガー養殖に関して大きな学びを得ることができ、特に生残率を改善できたことは非常に大きな経験だったという声が聞かれています。

生残率の低下をはじめ養殖の状況が悪化すれば、周辺の水域への影響や、新たな養殖池の開発を誘発しマングローブの伐採につながることなどが懸念されます。

そのため、養殖が持続可能なかたちで行なわれることで、生計の持続可能性も確保されることが欠かせません。

今後、取り組みを共にしてきた生産者以外の方にも今回の成果を共有し、エビ養殖業改善の取り組みの拡大を目指していきます。

エビ養殖生産者の方とミサヤミトラ社、日本生協連、WWFインドネシア、WWFジャパンのプロジェクト関係者