「インドネシア エビ養殖業改善プロジェクト」進捗報告

2023/12/25

- この記事のポイント

- 2018年7月に開始した、インドネシアでのエビ(ブラックタイガー)養殖業改善プロジェクト。2021年7月には取り組みを拡大し、現在はスラウェシ島とジャワ島での養殖業改善、スマトラ島での養殖用稚エビの生産のために漁獲される天然のエビの漁業改善を進めています。WWFジャパン、WWFインドネシア、現地エビ加工会社、エビを調達する日本生活協同組合連合会(以下、日本生協連)の協働による、持続可能なエビ養殖業への転換に向けたプロジェクトの2023年11月までの進捗についてご報告します。

プロジェクト実施の背景

エビは、サケ、ブリ、マグロ、イカなどと並び、日本で最も購入される水産物の一つです。

その多くは海外で養殖されたものですが、エビ養殖は、養殖池をつくるためにマングローブ林が伐採されるなど、自然環境に大きな影響を与えています。

養殖エビの主要な生産地であり、世界最大のマングローブの面積を有するインドネシアでもその問題が深刻です。

上空から見たインドネシアの沿岸域。マングローブ林(緑色の部分)の多くが失われ、エビ養殖池が広がっています。

一方で、エビ養殖はインドネシア国内外の人々の食を支えるとともに、地域住民の生活を支える重要な産業です。

そのため持続可能なエビ養殖業を実現するためには、自然環境の再生・保全とともに、生産者の生計の維持・向上の観点が欠かせません。

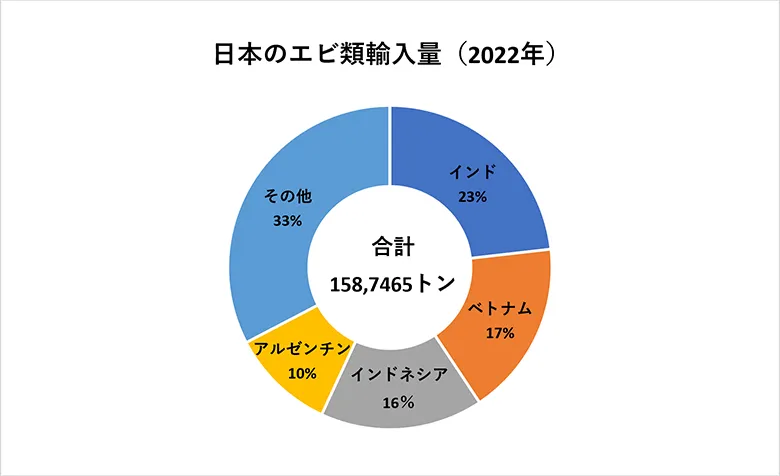

日本は消費するエビの大部分を海外からの輸入に頼っていますが、インドネシアは日本のエビ類輸入量第3位の16%を占める重要な国です。

そのため、生産国のインドネシアでエビ養殖に関わる生産者や加工会社だけでなく、消費国の日本でエビの調達・販売に関わる関係者や消費者も、インドネシアでの持続可能なエビ養殖業について考え、それに向けて協力して取り組んでいく責任があります。

2022年の日本のエビ類輸入量(財務省「貿易統計」をもとに作成)

そこでWWFインドネシアとWWFジャパンは、自然環境、労働者や地域社会に配慮した養殖業の国際認証である「ASC(水産養殖管理協議会)認証」の取得を目指し、インドネシアでのエビ(ブラックタイガー)養殖業改善プロジェクトの実施に向けて関係者と協議。

2018年7月に、スラウェシ島南スラウェシ州で、現地エビ加工会社のPT. BOMAR(ボマール)社と、同社からエビを調達する日本生協連との協働によるプロジェクトを開始しました。

2021年7月からは、ジャワ島中部ジャワ州にも取り組みを展開し、日本生協連と、同会の調達先である現地エビ加工会社のPT. MISAJA MITRA(ミサヤミトラ)社とともに新たなエビ養殖業改善プロジェクトに着手。

さらに同時期に、養殖用の稚エビを生産する天然のエビ(親エビ)の持続可能性にも着目し、主要産地であるスマトラ島アチェ州で、天然の親エビの漁業改善にも取り掛かりました。

プロジェクトの現場となるインドネシア:①スラウェシ島南スラウェシ州でのエビ養殖業改善、②ジャワ島中部ジャワ州でのエビ養殖業改善、③スマトラ島アチェ州での天然の親エビ漁業の改善

ASC基準にもとづくエビ養殖業の改善

エビ(ブラックタイガー)養殖業改善プロジェクトでは、ASC基準をもとに取り組みを進めています。

基準は7つの原則で構成されており、これらの原則で求められている要件をすべて満たしASC認証を取得することで、エビ養殖の持続可能性を確保することができます。

【参考情報】ASCエビ基準(ASCウェブサイトをもとに作成)

- 国および地域の法律・規制への準拠

- 生物多様性および生態系の保全

- 地域社会に配慮した養殖場の運営

- 責任ある労働環境を有した養殖場の運営

- 養殖エビの健康と福祉の責任ある管理

- 親エビおよび養殖エビの管理

- 自然環境の保全上効果的かつ責任ある方法での資源利用

しかし、7つの原則は100を超える要件で構成されており、特にプロジェクトで対象としているような、零細の生産者による小規模な養殖で達成することは容易ではありません。

プロジェクトではこれまで、現場となるエビ養殖池での水質や土壌の管理から、エビ養殖に関する環境影響や社会影響の評価、公文書の取得や労働環境に関する資料の作成といった作業など、幅広い取り組みを行なってきました。

これらの取り組みの中でも、特に大きな課題となってきたマングローブの再生とエビの生残率(生産性)の改善についての進捗を報告します。

マングローブの再生

失われる豊かなマングローブ生態系

エビ養殖の開発により失われたマングローブを再生することは、ASC基準の要件の一つでもあり、自然環境の保全・回復を考えるうえで重要な取り組みです。

マングローブ域には、魚類、甲殻類、貝類、鳥類など、多種多様な野生生物が生息し、生物多様性の高い豊かな生態系がつくられています。

インドネシアでも、ハジロクロハラアジサシなどの鳥類 、カニクイガエル などの両生類やミズオオトカゲなどの爬虫類のほか、ビロードカワウソといった絶滅危惧種にも指定されている哺乳類など、さまざまな生きものが息づいています。

ビロードカワウソ。IUCNのレッドリストで「危急種(VU)」に選定されています。

こうした豊かなマングローブの生態系は、地域コミュニティの暮らしとも密接に結びついており、提供される生態系サービスが住民に多くの恩恵をもたらしています。

マングローブに生育するヒルギ科などの樹種が、木材資源として利用されるほか、マングローブ域に生息する魚類や甲殻類が住民の食料源にもなっているためです。

加えて、マングローブは、高波や高潮、津波の影響を軽減するなど、沿岸地域の住民の命を守る防災や減災の役割も果たしています。

実際に2004年にインドネシアのスマトラ島沖で発生した地震では、マングローブ林があった場所での津波の被害が軽減されていたとの調査結果も示されています。

さらに近年は、マングローブ林の炭素を吸収・貯留する能力の高さから、ブルーカーボン生態系として気候変動対策の観点からも注目を集めており、マングローブ生態系の重要性がますます高まっています。

インドネシアの沿岸域に生い茂るマングローブ林

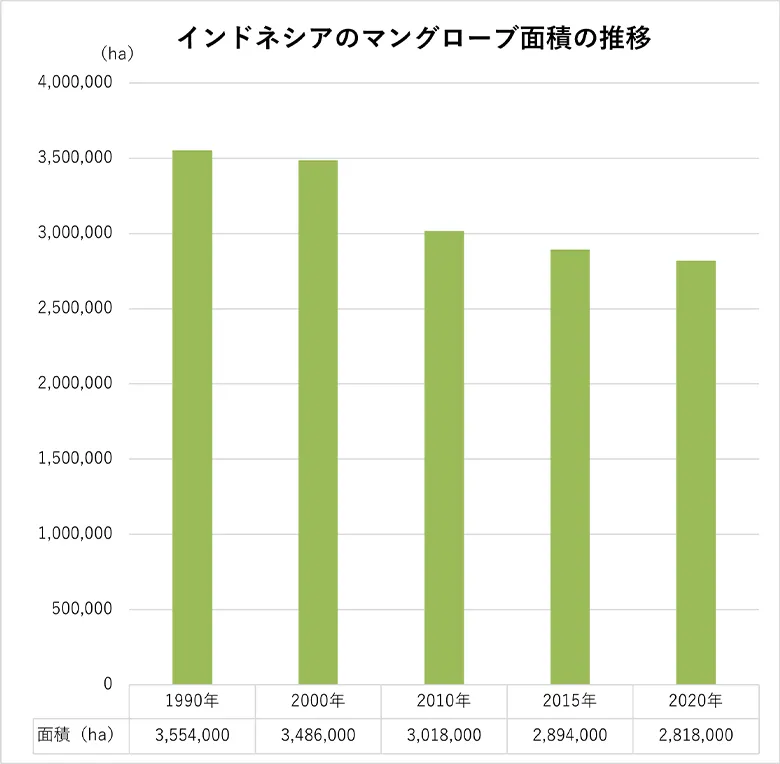

しかし、世界的にマングローブ面積の減少が問題となっており、世界最大の面積を有するインドネシアも例外ではありません。

インドネシアでは、エビ養殖が盛んに行なわれるようになった1980年代頃からマングローブの面積が大幅に減少。

近年もエビ養殖のために伐採されるなど、マングローブが失われ続けています。

インドネシアのマングローブ面積の推移(国連食糧農業機関(FAO)「Global Forest Resources Assessment 2020 Report Indonesia」をもとに作成)。1990年から2020年の間にも、東京都の面積の3倍以上にあたる、約70万ヘクタールもの面積のマングローブが失われました。

一筋縄ではいかないマングローブの再生

エビ養殖業改善プロジェクトでは、マングローブ生態系の回復、そして周辺に住む地域住民の暮らしを守っていくためにも、失われたマングローブの再生に取り組んできました。

再生は、種子を一定期間育成した苗木を用いて沿岸域で行なったり、種子を用いて波など自然環境の影響を受けにくい場所で行なうなど、状況に応じて実施しています。

2023年11月時点で、南スラウェシ州で7.8ヘクタール、中部ジャワ州で4.4ヘクタールにあたる面積のマングローブの活着(生存)を確認しています。

しかし、この取り組みの当初は、特に南スラウェシ州では多くのマングローブが活着(生存)せず、一筋縄ではいきませんでした。

南スラウェシ州では2022年の2月までに24.5万本以上の再生を行ない、そのうち15.88ヘクタールにあたる面積の再生が確認されていましたが、その後モニタリングを行なったところ、半分以上の8.98ヘクタールにあたるマングローブが活着していないことが分かったのです。

そこで活着しなかった原因の調査を行なったところ、漁業者の方が漁業や航行をする際に苗木が損傷してしまったり、新たなエビ養殖池をつくるために破壊されてしまうなど、人為的な要因があることが明らかになりました。

また、苗木が土壌に適さなかったり、波によって損傷してしまうなど、自然環境に起因する理由もあることが確認されました。

強い波の影響を受け活着(生存)しなかったマングローブの苗木

この調査の結果をもとに活着率を改善させるため、WWFではマングローブの再生とモニタリングのためのガイドラインを作成。

生態系再生の観点での重要性のほか、土壌の状態や潮の満ち引きの状況などの自然環境面での適性と、土地利用の状況や地域住民の協力が得られそうかなどの社会経済面での適性を数値化し、マングローブの再生に適した場所かを判断できるようにしました。

2023年からはこのガイドラインをもとに再生と定期なモニタリングを行ない、これまでに順調に再生が進んでいます。

マングローブの再生とモニタリングに関するガイドライン

こうした困難があった一方で、南スラウェシ州の地元の学生や行政機関など幅広い方々に参加いただき、これまでに実施した計76回のマングローブ再生への参加人数は、延べ3,877人にのぼります。

中部ジャワ州でも、エビの生産者のほか地域住民や行政機関などさまざまな方々に、マングローブの重要性を理解し再生に参加してもらうことができています。

南スラウェシ州でのマングローブ再生に参加する地元の学生

試行錯誤の末の生残率の改善

エビ養殖の操業面で大きな課題となっているのが、生残率(生産性)の改善です。

インドネシアのエビ(ブラックタイガー)養殖は伝統的に、広大な池で自然に出来るだけ近い環境下で養殖が行なわれています。

中部ジャワ州のプロジェクト現場のエビ養殖池

プロジェクトの現場を含め、南スラウェシ州と中部ジャワ州のエビ養殖池では生残率が概ね10%前後となっており、仮に10万尾の稚エビを池入れした場合、1万尾程度が収穫される計算になります。

ASC基準では、インドネシアの伝統的なエビ養殖のような場合、生残率が25%よりも高いことが求められているため、その改善は簡単ではありません。

プロジェクトでは、エビの餌となるプランクトンの発生促進や病気の予防を目的に、養殖池の土壌の状態の改善や水質の管理とモニタリングを行なうなど、試行錯誤を重ねてきました。

水を入れる前のエビ養殖池。池の底質・水質を改善させるために水を抜き日干しにして乾燥させます。

その結果、中部ジャワ州の対象養殖池において、養殖池の準備を含め2022年の7月から12月にかけて行なった生産で、生残率が18~20%近くまで改善。

その後2023年の6月に準備を開始した生産では、11月時点で一部の養殖池での収穫が完了し、ついに25%を超えることができました。

プロジェクトで最も頭を悩ませてきた課題の一つであった生残率25%の壁を乗り越えられたことは、非常に大きな進捗です。

中部ジャワ州でプロジェクトを行なう養殖池で収穫されたエビ

一方で南スラウェシ州では、大雨により養殖池が浸水し生産の中断を余儀なくされることや、反対に全く雨が降らず養殖池の水質に影響が出て病気が発生してしまうなど、例年とは異なる天候に困難を強いられてきました。

生残率の改善に取り組むことは、病気の予防につながるだけでなく、養殖池の水が排水される水域の環境の保全にもかかわります。

同時に、生残率は収穫量や収入に直結することから、生産者の方が将来にわたってエビ養殖で生計を立てていくためにもその改善は重要な課題です。

天候による影響など予測や対応が難しいこともありますが、南スラウェシ州でも根気強く生残率の改善の取り組みを続けていきます。

こうしたASC基準にもとづくエビ養殖業の改善は、一朝一夕にはいかず長期に及んでいることから、生産者の方や現地エビ加工会社の意欲の低下も懸念されました。

しかし、本プロジェクトの支援者であり現地からエビを調達する日本生協連による、進捗会議をはじめとした取り組みへの積極的な参加が、現地関係者の意欲にもつながり継続的な改善の実施に結び付いています。

中部ジャワ州のプロジェクトの現場を視察する、日本生協連、ミサヤミトラ社、WWFインドネシア、WWFジャパンのスタッフ

天然の親エビ漁業の改善

エビ養殖に不可欠な天然の親エビ漁業の持続可能性

インドネシアのブラックタイガー養殖では、養殖で使用する稚エビを生産するために、天然のブラックタイガーが親エビとして漁獲されます。

漁獲された親エビが孵化場で産卵し、生まれた稚エビが養殖池に池入れされ、養殖が行なわれるからです。

そのため、天然のブラックタイガーを漁獲しなければ養殖自体を行なうことができず、親エビ漁業の持続可能性がエビ養殖の持続可能性に直結しているのです。

しかし、天然の親エビの主要な産地であるスマトラ島アチェ州では、地域の自治組織による自主的な管理を除き、行政機関による漁業管理が行なわれてきませんでした。

さらに、アチェ州の大学との協力による調査の結果、主要漁場であるアチェ州の東海岸においてエビが過剰漁獲の状態にあることが明らかになりました。

同海域ではトロール漁による違法な漁獲も横行しており、早急に漁業管理の体制をつくっていく必要がありました。

漁獲された天然の親エビ。主に刺し網漁が行なわれています。

インドネシア初!天然親エビの漁業管理計画

天然の親エビの漁業管理体制の構築にあたって、アチェ州の海洋漁業局を含む行政機関をはじめとした関係者に働きかけを実施。

働きかけを通じて、天然の親エビを含む小規模漁業の漁業管理計画の策定のためのワーキンググループが形成されました。

ワーキンググループには、アチェ州海洋漁業局のほか、地域の自治組織や地元の大学、WWFインドネシアを含むNGOなど、幅広い関係者が参加。

ワーキンググループでの話し合いを重ね、管理計画の骨子がつくられ、それをもとに漁業管理計画の草案が策定されました。

WWFインドネシアは特に、漁業管理で具体的にどのような取り組みを進めていくかを定めた行動計画について、技術的な助言などのサポートを行ないました。

漁業管理計画の策定に向けた関係者とのミーティング

こうした取り組みの結果2023年3月に、アチェ州における天然の親エビの漁業管理計画が、アチェ州の州知事令として承認されました。

ブラックタイガーを対象とした漁業管理計画が策定・承認されるのは、インドネシアで初めてのことです。

今後、漁獲戦略の策定などのさらなる管理の改善は求められますが、持続可能な天然の親エビ漁業に向けた大きな一歩となりました。

漁業者を含む関係者への漁業管理計画の内容に関する研修

またWWFインドネシアでは、漁業者との現場での漁業改善を進めており、特に課題となっている非正規の漁業者への対応や混獲管理の改善に関する取り組みも実施。

漁業に必要なライセンスの取得に関する研修と取得手続きのサポートや、刺し網で漁獲する際に発生するサメやエイなどの混獲 を適切に管理するための研修を行なっています。

今後、漁業管理計画の実施に関してアチェ州海洋漁業局を中心とした関係者と引き続き協力していくとともに、漁業者との漁業改善の取り組みも進めていきます。

これからの持続可能なエビ養殖のために

2018年7月のプロジェクト開始からの5年間を通じて、スラウェシ島での養殖改善ではさまざまな困難を強いられてきましたが、これまでの教訓を活かし粘り強くASC基準にもとづく改善を行なっていきます。

2021年7月に開始したジャワ島での養殖改善については、ASC基準への適合率が当初の25%から2023年11月には86%まで大幅に改善が進み、ASC認証の取得が見え始めています。

また、スマトラ島では天然のエビ(ブラックタイガー)の漁業管理計画がインドネシアで初めて策定・承認され、親エビ漁業とエビ養殖業の持続可能性の確保に向けた大きな一歩となりました。

本プロジェクトは、今後さらに3年間(2023年7月~2026年6月)を継続し、持続可能なエビ養殖業への転換に向けて、エビ養殖でのASC認証の取得と天然の親エビ漁業の改善を推進していきます。

近年インドネシアでの零細の生産者による小規模なエビ養殖は生産性が大きな課題となっており、伝統的に行なってきたブラックタイガー養殖を続けたい思いがある一方、生計を立てていくために別種のエビや魚の養殖に切り替える生産者の方も増えています。

自然環境の再生・保全とエビ養殖業の両立と同時に、生産者の方が継続的にブラックタイガーの養殖で生計を立てていけるようにするためにも、引き続き関係者が一丸となってプロジェクトに取り組んでいきます。

本プロジェクトのような持続可能な養殖業や漁業に向けた改善を進めていくためには、日本の消費者の選択や声が大きな力となります。

MSC認証(天然水産物)やASC認証(養殖水産物)のラベルのついた商品を選び、ない場合にはそうした商品を求める声を購入先に届けることが、持続可能な水産物の普及拡大やそのための改善の取り組みにつながります。