SOKNOTにおけるアフリカゾウ保護 2023年活動報告

2023/11/30

- この記事のポイント

- WWFジャパンは2021年から、アフリカ東部のSOKNOT(ケニア南部およびタンザニア北部)地域で、WWFタンザニアが取り組むアフリカゾウの保全活動を支援しています。SOKNOT地域では現在、アフリカゾウをはじめとする、野生動物と地域住民の間でさまざまな「あつれき」が生じ、双方に被害が出ています。この問題を解決し、人と野生動物の共存を目指すために、2022年から2023年にかけて現地で実施した活動と、その成果について報告いたします。

WWFのSOKNOTでの取り組み

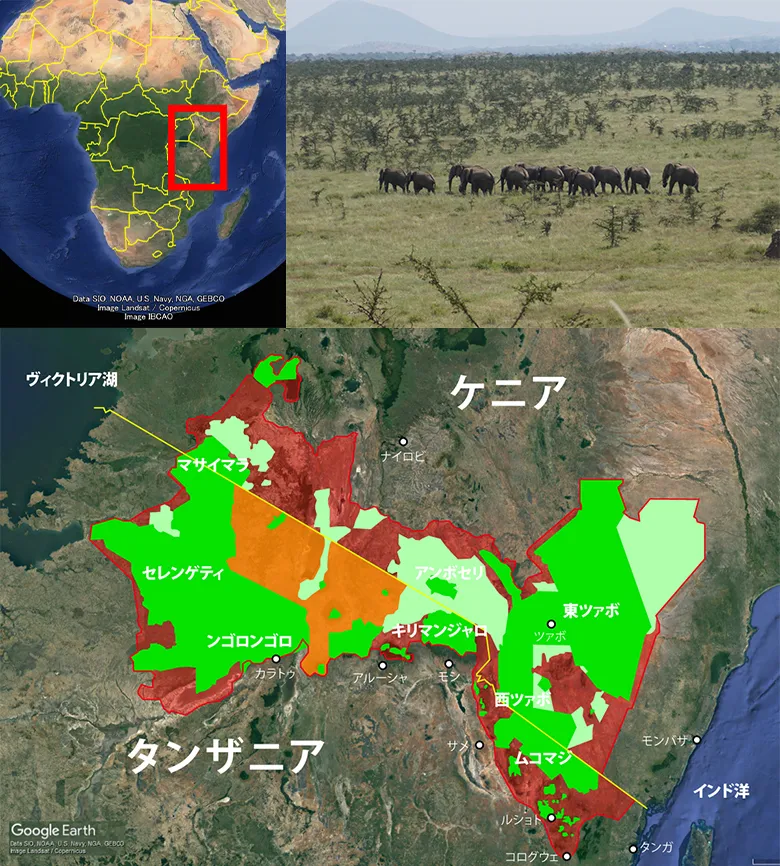

アフリカ大陸東部のケニアおよびタンザニアの国境地帯は、

SOKNOT(Southern Kenya and Northern Tanzania)と呼ばれ、セレンゲティやマサイマラ、ンゴロンゴロといった世界的に有名な自然保護区が集中するエリアです。

13万4,000平方キロ(北海道の1.5倍以上)におよぶSOKNOTは、アフリカゾウやライオン、キリンなどをはじめとする、多くの大型哺乳類の生息域であり、その保全活動が国際的にも注目されています。

しかし、広大なSOKNOTの全域で、保全活動が順調に進んでいるわけではありません。名が知られた保護区では、エコツーリズムなども成功していますが、いまだにそうした取り組みが形になっておらず、貧困や、野生動物による農業被害などが問題になっている地域も多くあります。

そうした地域の一つである、タンザニア北東部のムコマジ国立公園周辺で、WWFタンザニアは現在、人とアフリカゾウの共存に向けた活動を展開。WWFジャパンも、日本国内でそれを支える寄付金を募り、現地の活動を支援しています。

この取り組みは、WWFドイツやWWFイギリス、WWFスウェーデン、またWWF以外の国際機関が一緒に支援を行なっている、SOKNOT全体の生態系保全を目指した、総合的な取り組みの一部をなすものです。

SOKNOT全域図。赤:SOKNOT地域、緑:自然保護区、薄い緑:コミュニティの管理地域、オレンジ:狩猟管理区域

SOKNOT生態系保全の目標

SOKNOTで実際の活動に取り組んでいるのは、WWFケニアおよびWWFタンザニアのオフィスです。

SOKNOTの取り組みでは、国境を越えた観点から、この地域に集中する保護区をつなぎ合わせ、野生動物の移動を可能にした形で、地域の生態系を保全することを目指しています。

現在、2025年までに達成を目指している目標は、大きく下記の4つになります。

- 野生生物の保全:

優先種(ゾウ、サイ、ライオン、リカオン)や対象絶滅危惧種(キリン、チーター、センザンコウ)の個体数を安定、増加させること。対象地域の住民の生活向上を実現すること - 生息地の保全:

野生動物が行き来する地域、特に保護区と居住区に隣接した地域において、森林、草原、水資源の連続性と機能を維持すること。そのための持続可能な管理に取り組み、地域住民の利益を確保すること - コミュニティ支援:

活動の対象地域の住民が、持続可能で環境に配慮したビジネス(エコツーリズムなど)から、生計向上に繋がる利益を得られるようにすること - 国境を越えた保全政策:

タンザニアとケニアの政策や法的枠組みが整備され、2国間の協力体制が確立されること。またこれにより、国境を越えた取り組みの持続可能な管理が実現し、それが国際的組織によって支援されていること

そして、これらを実現するための施策として、WWFでは次のような取り組みを実施しています。

- 人とのあつれき(HWC:Human-Wildlife Conflict)の軽減

- 密猟パトロールの支援

- 地域住民が主体となった土地管理と水資源利用の改善

- 環境配慮型・地域への利益が還元される観光/事業開発の促進

- 2国間の協力関係を構築するための政策立案 ほか

こうした取り組みを、WWFはSOKNOT内で大きく3つ選定した地域で、それぞれ行なっています。

- マサイマラ-セレンゲティ地域

- アンボセリ-キリマンジャロ地域

- ツァボ-ムコマジ地域

最終的には、こうした保護区のつながりを、大きく一つにまとめ、SOKNOT全体として、野生生物と生態系の保全を目指しています。

野生のアフリカゾウによって荒らされたトウモロコシ畑。地域によってさまざまな作物が被害を受けています。

WWFジャパンの支援による活動(2023年6月期)

ムコマジ国立公園と周辺地域の課題

WWFジャパンは、SOKNOTにおける生物多様性の保全の取り組みの一環として、タンザニア北東部のムコマジ国立公園周辺で、WWFタンザニアによるアフリカゾウの保護活動を支援しています。

このムコマジ国立公園は、2008年に設立された新しい国立公園で、非常に乾燥した土地でありながら、アフリカゾウやキリン、ヒョウ、などが生息。また450種を超える鳥類が確認されている、野生動物の豊かな場所です。

しかし、まだ国内外での認知度が低く、観光資源としても発展途上であり、周辺の地域の暮らしも豊かとはいえません。

WWFによるSOKNOTのプロジェクトがスタートしたことにより、ようやく保全活動が着手されるようになった地域の一つで、まだ現場の保全活動には十分な支援が行き届いていないのが現状です。

殊に、アフリカゾウについては、気候変動による干ばつの影響を受けたためか、2017年以降、ケニア側から国境を越えて移動してくる個体が急増。

70頭ほどしかいなかったゾウが、一気に1,200頭を超える規模になり、それにともない国立公園の周辺では、ゾウが農地を荒らしたり、家屋を壊したり、時には住民を死なせてしまう問題が多発するようになりました。

こうした人とアフリカゾウの間で生じる軋轢(あつれき)に、どう対応し、共存を図っていくかが、大きな問題となっています。

タンザニア北東部のムコマジ国立公園

始まったムコマジ国立公園周辺でのアフリカゾウ保護活動

そうした中で、2021年7月より、日本からの支援により、この人とゾウのあつれきの問題を解決し、共存を目指していく取り組みが開始されることになりました。

初年度の2021年は、現地のプロジェクトの設計や準備を実施。2022年より現地での活動を開始し、日本でもこの活動を支えるための寄付金を募る「野生動物アドプト制度」をスタートしました。

そして、2年目にあたる2022年7月から2023年6月までの期間には、主にムコマジ国立公園周辺でゾウによる被害が生じている自治体の関係者を交えた取り組みを実施。

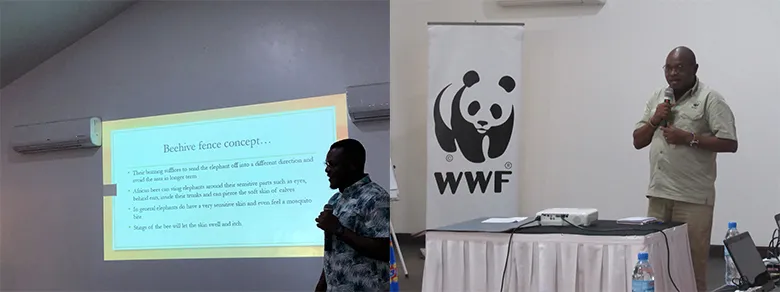

特に、6月に2日間にわたり実施した、各自治体の担当者を集め開催したワークショップは、地元のメディアでも大きく紹介されました。

参加したのは、キリマンジャロ州のロンボ(Rombo)地区、ムワンガ(Mwanga)地区、サーメ(Same)地区、タンガ州のコログエ(Korogwe)地区、ルショト(Lushoto)地区、ムキンガ(Mkinga)地区の6つの自治体の関係者約20名です。

このワークショップでは、ムコマジ国立公園から周辺地域にやってくるアフリカゾウが、各地でどのような被害をもたらしているのか、まずその状況を共有。

対応にあたり課題となっている問題についても、情報を収集し、共有することで、各自治体間の連携や対応力を上げること、継続して対策を講じる意識を高めることを目指しました。

開催されたワークショップの様子。地域ごとに生じている問題の実情が共有されました。

ゾウによる被害にどう対応するか? 対策についても検討

ワークショップでは、ゾウによる被害を抑えるための手段についても議論されました。

たとえば、ゾウが嫌がる音の出るフェンスや電気柵、強い光、においなどを使った「追い返す」施策です。

SOKNOTの他の地域では、ゾウがミツバチを嫌う習性を利用し、農地の周囲にハチの巣箱を置いて、ゾウの侵入を防いでいる事例もあり、こうした取り組みを今後、検討する可能性もあります。

また、早期警戒ができるシステムの重要性についても指摘があり、地域のコミュニティが協力してパトロールに取り組む体制の必要性や、地元のラジオ局、通信会社との連携を通じた、通報システムやツールの確保についてもアイデアが出されました。

現場ではこうしたさまざまな取り組みを組み合わせ、複合的かつ継続的に実施していかなければなりません。

実際、こうした対応のほかにも、収益性が高く、ゾウの被害が抑えられるような作物を選んだ持続可能な農業の実践や、ゾウが頻繁に利用する移動ルートを把握した上で、居住可能なエリアを選定すること、また、国立公園と農地・集落の間に緩衝地帯の設置を検討するなど、中長期的な視点で取り組まねばならない課題は多くあります。

開催されたワークショップの様子。自治体の担当官による発表やWWF担当者から課題解決に向けたアイデアの共有がなされました。

地域や貧困の問題への取り組みも

貧困の問題も、こうしたアフリカゾウと人の間で生じるあつれきに、深くかかわっています。

乾燥の厳しいムコマジ周辺は、決して豊かとはいえない土地。

暮らしに余裕がない人々が、家を壊され、畑を荒らされ、収入が絶たれた場合、そこから立ち直ることが自体、非常に困難です。

ワークショップでも実際、被害に遭った住民に貯蓄があるかないかが、その先を左右する大きな要素になっている点が指摘されました。

また、補償を行なうにも、被害状況を把握し、その規模や対応を判断しなくてはなりませんが、そういった情報をどのように自治体に集約し、中央政府に知らせるのか、その体制はまだ整っていません。

子どもたちも困難に直面しています。通学路にゾウが出没し、学校に行けなくなってしまう問題が発生しているためです。ワークショップでは、これによって学校教育に遅れが生じ、子どもたちの未来に影響が及ぶことを懸念する声も聞かれました。

そうした状況の把握や対策の実施も重要です。

文字が読めない住民もいる中、通報の手段や、ゾウに遭遇した際の危機回避の対応方法を、どう周知徹底していくのかなど、地域に根差した貧困の課題は多く、継続的な改善に取り組む必要があります。

WWFタンザニアではこうした検討や意見交換を行ない、対策に必要な情報を収集する場と機会を、今後も設け、アフリカゾウによる被害の防除と、人とのあつれきの緩和を目指した取り組みを継続していく予定です。

左:ゾウによる被害を受けた住居。夜中に水を求めてやってきたゾウが屋内の水がめのにおいを嗅ぎつけ、壁を破壊しました。寝ていた住人は無事でした。

右:ムコマジ国立公園周辺の学校。子どもたちが通う通学路にゾウが現れることがあります。

ムコマジ国立公園周辺でのその他の取り組み

ムコマジ国立公園では2023年6月までの1年間に、このほかにもさまざまな取り組みが行なわれました。その代表的なものは以下の通りです。

- 人と野生動物のあつれきについて、地域社会の認識と能力開発向上のための行動計画の導入に向け、協議を実施。政府機関、自治体、NGO、メディア関係者など85名が参加

- ムコマジ国立公園の全体の管理計画の見直しを実施。2010~2020年までの内容をあらため、2030年までの計画を策定するための検証を開始

- クロサイの保護について、2019~2024年までのタンザニア政府の行動計画に沿って、ムコマジでの取り組みの強化を検討。ムコマジではクロサイは一度絶滅したが、現在野生に再導入する取り組みが行なわれており、現在までに42頭まで増加(目標は50頭)。密猟は確認されず

- 9月22日の「世界サイの日」に、学生と教師たちをムコマジ国立公園に招き、イベントを実施。メディアでも報道された

- 地域コミュニティの中で、人と野生動物のあつれきの緩和に取り組むスタッフを支援するためのネットワークを設立

- ライオンの保護プロジェクトの実施に向けて、地域の5つの地区で406世帯を対象に、社会経済状況を調査

これらのほかにも、SOKNOT全体では世界各国から寄せられたご支援により、さまざまな活動が展開されました。

WWFでは今後も、この地域の関係者と協力し、協議を継続しながら、住民の安全を守りつつ、ゾウとのあつれきを緩和していく取り組みを進めていきます。

またWWFジャパンとしても、アフリカゾウの保全に貢献する施策を中心に、現地の活動を支援していく予定です。

WWFタンザニアの仲間たちと。

WWFジャパンの「野生動物アドプト制度」について

WWFジャパンは、絶滅の危機にある野生動物と、その生息環境を保全する世界各地のプロジェクトを、日本の皆さまに個人スポンサー(里親)として継続的にご支援いただく「野生動物アドプト制度」を実施しています。

現在、支援対象となっているのは、アフリカ東部のアフリカゾウ、ヒマラヤ西部のユキヒョウ、南米アマゾンのジャガーの保護活動。今回ご報告した取り組みにも、ご参加いただいている皆さまより寄せられたご支援が活用されました。

この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

また、この活動の輪を広げていくため、ご関心をお持ちくださった方はぜひ、個人スポンサーとしてご支援に参加いただきますよう、お願いいたします。

野生動物アドプト制度について詳しくはこちら

https://www.wwf.or.jp/adopt/