絶滅の危機にあるアフリカゾウが地域住民にとっての脅威に

2023/08/12

- この記事のポイント

- 8月12日は「世界ゾウの日」。絶滅の危機にあるゾウの保全を考える日です。アフリカゾウについては近年、特に人との間で生じているあつれき(軋轢)の問題が深刻化。そのため、WWFでは2020年より、東アフリカでこの問題に対する新たな活動を開始しました。2023年6月には、特にアフリカゾウによる農地や居住地への被害が急増している、タンザニアの6つの自治体の担当官を招いたワークショップを開催。人とゾウの共存に向けた、継続した取り組み実施に向けた合意形成をはかりました。

アフリカゾウが晒される脅威

アフリカゾウを脅かしてきた象牙の密猟

陸上で最も大きな体躯をほこるアフリカゾウ。

象牙を狙った密猟により、絶滅のおそれが高まっています。1979年は134万頭とされた推定個体数は、2016年にはおよそ42万頭まで減少。およそ31%までその数を減らしています。

象牙の違法取引件数は2009年以降上昇し、2013年がピークとなり、その後減少傾向にあるものの、2019年に再び増加を見せ予断を許さない状況。写真は、2012年にマレーシアで摘発された1,500本の象牙。トーゴから中国に向かう途中で、製材として運ばれたコンテナの木箱の中から発見された。

このままの勢いで密猟が横行し続けることは、アフリカゾウを危機的状況に追い込むことになる、との認識が国際的に広がり、2013年以降、アフリカゾウの生息国だけでなく、象牙市場のある中国、アメリカ、イギリスなどの消費国においても対策強化が進みました。

生息地のあるアフリカ各国では、密猟・密輸対策として、パトロールや汚職・水際の取り締まり強化を実施。象牙市場のある複数の消費国で、需要を抑制しようと、象牙の国内取引を原則禁止とするなどの対策が講じられています。

こうした取り組みにより、近年、密猟の脅威は減少傾向にあります。

しかし、引き続き密猟や密輸への対策を継続することが非常に重要な一方で、アフリカゾウは、他の脅威にもさらされるようにもなってきました。

その最も大きな問題が、人とゾウの間で生じている「あつれき(軋轢)」の問題です。

密猟に加わる新たな問題「あつれき(軋轢)」

アフリカゾウ以外の野生動物と人の間でも発生している、この「あつれき」とは、野生動物が居住区に出没し、農地や家を破壊したり、人に直接危害を加えてしまうなどの問題を指します。

時には、被害者の住民が暮らしていく上で必要な家や畑などの財産を失うことや、命を落としてしまうこともあるため、これは住民にとってはきわめて深刻な問題です。

また、野生動物にとっても、これが原因で害獣とみなされ、忌み嫌われて、報復として殺されてしまう事態に発展する例まであるなど、大きな脅威になっています。

こうした問題が生じる背景には、さまざまな理由があります。

たとえば、農地や・居住区の拡大といった土地利用の改変に伴う生息環境の縮小、鉄道や道路、ガスのパイプラインといったインフラの開発による行動圏の分断、そして、気候変動による干ばつがもたらす水や食物の不足などです。

特にアフリカ諸国は、気候変動の影響を受けやすい地域が多いことに加え、人口の増加と経済の発展に伴い、人の居住区や道路などの交通網が急速に拡大しており、野生動物が生息する地域と、人が暮らす地域の距離が近くなっています。

このため、人とアフリカゾウをはじめとする野生動物との遭遇率が高まっているのです。

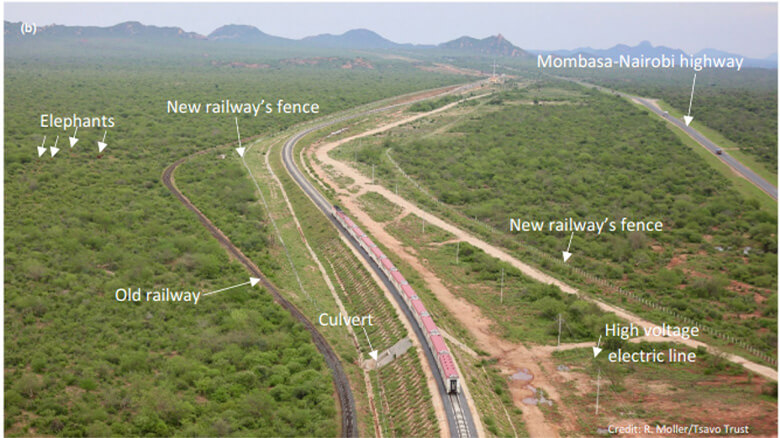

ケニア南部のゾウの移動ルート上に敷設された高速道路と鉄道。ゾウはこうした場所を横切って移動している。

SOKNOT(Southern Kenya and Northern Tanzania)における課題と取り組み

この人とアフリカゾウの間で生じている問題について、長年アフリカゾウの保全に取り組んできたWWFは、2020年より東アフリカの南部ケニアと北部タンザニアの国境地帯「SOKNOT(Southern Kenya and Northern Tanzania)」で、新たなプロジェクトを開始しました。

このSOKNOT地域には、世界的にも名が知られたセレンゲティ国立公園や、ンゴロンゴロ保全地域、マサイマラ国立公園といった、アフリカを代表する保護区が含まれていますが、いまだに保全が不十分な地域も多く残されています。

何より、野生動物は国境や、保護区、居住区という区別には関係なく、広いエリアを移動しながら生きています。

このSOKNOT一帯でも、野生動物の最大70%が、保護区以外や保護区間を移動していると考えられています。

こうした問題の多発している地域の一つが、SOKNOT東部に位置するタンザニア側ムコマジ国立公園一帯です。

ここでは、近年、ケニアから移動してくるアフリカゾウが増加傾向にあり、人とのあつれきの問題が顕著になっています。

ゾウがケニアから移動してくる理由については、インフラ開発により、ゾウの移動ルートに変化が生じている可能性や、長期にわたり続いていた干ばつによる影響で、水場や食物を求めて移動している可能性など、いくつかの要因が考えられています。

一方、ムコマジ国立公園は2008年に設立された新しい国立公園で、多くの野生動物が生息する観光資源ですが、価値がまだ広く認知されておらず、観光客の受け入れなどの整備も進んでいません。

何より、地域がそうした野生動物保護の恩恵を受けてこなかったため、住民が野生動物を守ることの意義を十分に理解できておらず、対策や支援の拡充も進んでいないのが現状です。

実際、乾燥した気候で、深刻な干ばつが続いていたケニア南部の国境とも接しているムコマジ国立公園では、ゾウが水を求めて周辺地域に出没。

特に鼻の利くアフリカゾウは、家の中に蓄えている水のニオイさえも嗅ぎとり、夜間に人家を破壊してしまうといった事故も発生しています。

また、同じく国立公園周辺の農地では、農作物を食い荒らしたり、移動する際に作物を踏み荒らしてしまう被害も発生。さらに、それまで嗜好していなかった作物までゾウが食するようになり、新たな問題も生じています。

こうした状況の中、現地では地域に及ぶ被害や補償の状況を把握することが急務となっており、WWFは、そのための調査やアセスメントを進めています。

ゾウの被害を受けた畑。左:ゾウが食べたサイザル麻。 右:踏み倒されたトウモロコシ畑。ゾウが歩いた跡は、道のように作物が踏み倒されてしまう。

タンザニア北部ムコマジ国立公園の外縁部に造成された貯水池。保護区(国立公園)内のゾウが、水を求めて人の居住区にやってくるのをここで防ぐため、WWFが緩和策のひとつとして、設置を支援した。夜行性のゾウは、夜間から朝方にかけてこの水場を利用し、日中は地域住民が飼っている家畜が利用している。

ムコマジ国立公園に隣接する6つの自治体

この取り組みの一環として2023年6月21日、22日の2日間、WWFタンザニアは、WWFジャパンからの支援のもと、ムコマジ国立公園に隣接する6つの自治体の担当官を集めた、ワークショップを行ないました。

これは、ムコマジ国立公園からやってくるアフリカゾウにより、被害が生じている自治体の関係者より、各地の被害状況や対応に際しての優先課題について、情報を収集、意識を共有することを目的としたものです。

参加したのは、内陸側キリマンジャロ州に属するロンボ(Rombo)、ムワンガ(Mwanga)、サーメ(Same)。そしてインド洋側タンガ州に属するコログエ(Korogwe)、ルショト(Lushoto)、ムキンガ(Mkinga)の6つの自治体の担当官です。

地域で高まる人とゾウのあつれきの脅威に対して、こうした複数の行政官が一堂に会するのは、この地域では初めてのことでした。

当日は地元メディアにも取り上げられ、地域での課題の大きさ、深刻さが垣間見えました。

2023年6月21日、22日にタンザニア、キリマンジャロ州の州都モシで開催された、人とアフリカゾウのあつれきに関するワークショップ。

ワークショップの概要とあつれきの緩和策

ワークショップは、大きく3つのセッションに分けて進められました。

1) WWFからの情報提供

・アフリカゾウ保全の目的や目標

・ムコマジ国立公園周辺でのアフリカゾウに関わる動向

・あつれきの緩和策:ゾウが人里に現われるのを回避する手法や、出没した際の追い払い施策

2) 各自治体からの報告

・ゾウ被害の状況や被害作物の種類、国からの補償状況

・各地域で課題となっていること

3) 今後進めるべき取り組みの整理

・ワークショップ中に得られた情報から次のステップの洗い出し

はじめに、WWFタンザニアの担当者ノア・シタティから、WWFがSOKNOT一帯で行なっている活動、そしてアフリカゾウ保全に関する目標などを紹介。

そして、ムコマジ国立公園周辺でアフリカゾウが2017年以降増加しているなど、近年の動向について説明し、急激に脅威が高まっているため活動に着手したことを共有しました。

あつれきの緩和策については、短期的な施策と長期的な施策の両方が必要であること、特に短期的施策については、すぐにでも実施できるものとして、詳しく解説がされ、参加した担当官たちが熱心に耳を傾けていました。

【短期的なあつれきの緩和策】

・ 伝統的な手法:ゾウが嫌がる音/ライト/匂い/松明の活用、監視塔の設置

・ 早期警告の手法:音がなるフェンスの設置、電気フェンス、技術の活用(ゾウが嫌がるハチの巣の設置、ジオフェンスなど)

・ 必要な措置

▶ パトロールや通報体制の構築:交代制で実施するためにコミュニティ全体での協力体制を確立させる

▶情報共有スキームの構築:地元のラジオ局との連携や、通信会社との連携(携帯アラーム機能活用)など連絡ツールを確保する

▶地域住民への周知:ゾウに遭遇した際の対処方法や、設置したフェンスの定期的メンテナンスの必要性などをコミュニティ全体で共有する

それぞれの施策にはメリットとデメリットがあり、常に同じ施策や単一の施策ではゾウが慣れてしまい効果が薄れてしまうため、複合的に組み合わせて実施することが重要である点が強調されました。

また、地域住民の中には、携帯を持っていても十分に使い方を知らなかったり、文字が読めない人もいるなど、さまざまな点を考慮しなければなりません。

そうしたことからも、教育を含めた長期的な施策も併せて実施することがとても重要です。

ワークショップでは、各自治体間や中央政府との連携や、WWFをはじめとするNGOなど、さまざまなステークホルダーと協働することの必要性が示されました。

【長期的な施策】

・ 持続可能な農業:ゾウ被害の少ない作物や、効率的に利益を生む作物の選定など

現在は自家消費が主流となっているため、現金収入を得やすい作物や、収穫率の高い作物への移行を検討する余地がある

・ 土地利用計画:ゾウが頻繁に利用する移動ルートを把握し、居住可能なエリアの選定など

・ 緩衝地帯の設置の検討:農地と保護区の間のエリアの拡大や境界線の明確化など

・ 補償問題:被害状況の把握とデータ化など

小規模農家の場合、被害規模が補償対象とならないなどの問題の他、そもそも被害の報告が十分になされていないなど、自治体ごとに中央政府へ報告する体制を構築することが急務となっている

・ 教育:課題に対する啓発の他、ツールの使い方など

学校教育においては、ゾウの移動ルート上に住む児童が、通学できないなどの報告もあり、そうした状況の把握も重要となっている

・ その他:新しい制度導入の検討

野生生物クレジット(Wildlife Credit:保全活動に資する施策を実施するコミュニティに報酬を支払う制度)や、資金管理制度(小規模農家や女性が気軽にお金の管理ができる仕組みで、CHOMOKAといった携帯アプリケーションの活用など)

さらに、後半のセッションでは、各自治体からの発表と、今後何を進めていく必要があるのかなど活発な意見交換が行なわれました。

今回のワークショップ参加に際して、各自治体では、被害状況のデータ化に着手し、その内容が発表されました。

各自治体の行政担当官による報告

今後、それぞれ統一した項目で更なる情報収集の必要性と、モニタリングの重要性が共有され、継続して取り組むことで合意することができました。

どの地域で、どのような施策を講じるべきか。

これを明確にするためには、ゾウの移動ルートやパターン、被害作物の傾向などを把握し、優先的・重点的に取り組むべき地域はどこか、限られた人員や予算の中で、効果的に進めることが必要です。

今回のワークショップでは得難い情報が集められた一方で、1回のワークショップで全てが決定できる訳ではないため、以降も協議の場を設定することも併せて確認されました。

今回のワークショップは、各自治体の連携体制の構築に繋がり、継続した施策実施の礎となりました。

WWFでは、ワークショップを皮切りに、今後も関係者と継続した協議を進め、地域住民の安全を守るための、ゾウとのあつれきの緩和策サポートや、アフリカゾウの保全に貢献する施策を講じることができるように、地域社会と共に戦略的な計画を立てて実践していくことを目指していきます。