モーリシャスにおけるWakashio号の座礁と油汚染:2022年緊急対応報告

2022/11/28

- この記事のポイント

- 2020年7月、インド洋のモーリシャス島南東部で、日本の貨物船WAKASHIO号が座礁し、船体から燃料の重油が流出。周辺海域のサンゴ礁やマングローブを汚染する事態が生じました。このような事故により、海洋環境に流出した油は、自然分解されるまでに数十年を要し、その間、汚染が継続する恐れがあります。この問題に対し、WWFジャパンは日本で緊急支援を募り、モーリシャスの自然保護団体EcoSudへの活動支援を通じて、継続的な現地での調査と沿岸域の保全活動を支援してきました。2022年8月に現地から寄せられた報告と、事故のその後を紹介します。

2020年のモーリシャス油流出事故

2020年7月に発生した、WAKASHIO号の座礁事故では、翌8月、破損した船体から約1,000トンの重油が流出。

現場周辺にはサンゴ礁やマングローブが広がり、さらに2つのラムサール条約登録湿地もあったことから、当初から自然環境への深刻な影響が心配されていました。

幸いにして、油は付近にあった2つのラムサール条約登録湿地には被害を及ぼすことなく、そのほかの被害にあった地域でも、人力による油の回収作業により、1年後の2021年には汚染はほぼ解消。地元の重要な産業である観光業などへの直接的な影響も、最小限におさえられた形となりました。

しかし、重油などの石油は自然界では完全に分解されることなく、ひとたび海などに流出すると、細かい油の粒子となってながく環境中にとどまることが知られています。そして、こうした一見、目に見えなくなった油は、長期間にわたってさまざまな自然環境の中にとどまり、影響を及ぼす可能性が懸念されます。

そこでWWFジャパンでは事故発生後、モーリシャスの自然保護団体EcoSudと協力。日本でこの問題に対する緊急支援を募り、それを活動資金として、現地の油の汚染状況の調査や、その後の対策を、3年間継続して支援することにしました。

モーリシャスにおけるEcoSudの取り組みとWWFジャパンからの支援

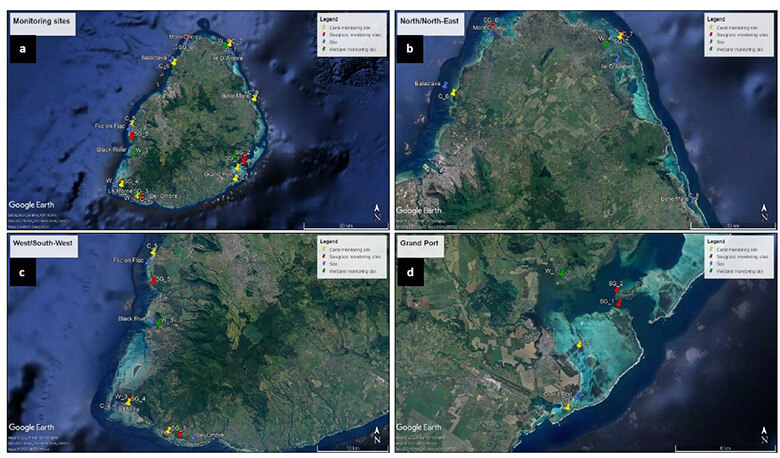

EcoSudでは、WWFジャパンからの支援のもと、事故現場付近に複数の定点調査ポイントを設置。そのエリアで油汚染の影響を定期的に調査する取り組みを開始しました。

この調査ポイントは、いずれもマングローブなどが広がる沿岸部の自然で、事故当時は実際に汚染が確認された場所も含まれています。

また、サンゴをはじめ、海鳥やウミガメ類、小型鯨類など、分類群に応じた野生生物についても調査を計画。

さらに、WWFジャパンがEcoSudと協議を重ねる中で、今回のWAKASHIO号の事故の影響以外にも、モーリシャス島周辺の海では、過剰な観光利用や、農薬などによる汚染、地域の環境問題への不理解といった問題が生じている状況も共有され、これらに対する地元での取り組みも、支援対象とすることにしました。

モーリシャス島の周囲に設置した定点観測ポイント。右下が油流出事故の起きた島南東部のエリア「グランドポート」。

支援開始から2年目となる2022年の活動報告

2022年9月にEcoSudより寄せられた報告によれば、2年目にあたる過去1年間の取り組みは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を強く受け、全体的に予定が遅延する結果となりました。

特に、初年度に生じたコロナ禍による島内ロックダウンは、サンゴ礁やマングローブの調査活動を制限する原因となったほか、調査に必要な機材・物資の島外からの輸入にも影響が及びました。

しかし、その後の制限解除により、活動は再開。その中で行なわれた調査の結果からは、状況が改善しつつある傾向が見られます。

特に、事故当時、汚染がひどかった地域では、油の大半が回収されたこともあり、全体的にはこれまでのところ、生態系の顕著な変化は認められていません。

ただ、場所によっては今も、油が付着し、水面に油膜が認められたり、枯死した木々が残るマングローブの森もあり、これらの地域では油による影響を調査するために、長期的な研究が必要とされています。

また事故後、しばらくしてから汚染が確認されたエリアについては、追加の定期調査対象地域として、継続的なモニタリングを行なっていくことも検討しています。

付着した油が残るマングローブ。足元の水には油膜も認められる。しかし、一帯に広がる枯死した木々の根元には、新しい芽も芽吹き始めている。

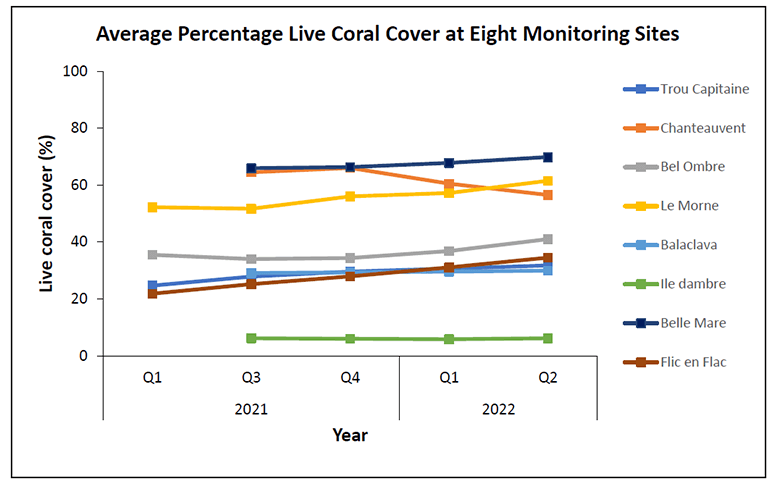

サンゴ礁の調査結果。生きたサンゴが海底を占める割合を示したもの。事故後にも、深刻な変化は認められていない。

またEcoSudは、モーリシャスの自然の生態系に適した、環境負荷が少なく、持続可能な形での農産物の生産にも取り組んでおり、その一環として、地域コミュニティの自立と、循環型農業への転換を促すための、情報や技術、資材、機会の提供も開始しています。

これらをはじめ、日本からの支援により、油流出事故からの回復はもちろんですが、島の環境に脅威をもたらす他の問題についても、精力的な活動が継続されています。

今後に向けたモーリシャスでの取り組み

今後の活動では、まず当初の計画通り、3年間、着実に油汚染の影響調査を継続し、その結果を科学的に解析。

沿岸地域で海の環境や資源に頼って生活している地域住民の方々にも、その情報を開示し、現状認識や将来への懸念等をヒアリング。し、再発防止等の取り組みに活かしていく予定です。

また、サンゴ礁、海草藻場、マングローブの環境への影響調査だけでなく、生物としての造礁サンゴや、魚類、ウミガメ類、鯨類、渡り鳥についても、調査を実施。基本3か月ごとに、定期的な報告がWWFジャパンに寄せられることになっています。

このWWFジャパンからの支援によるモーリシャスでの活動は、2023年12月までを予定しています。

日本において、モーリシャス緊急支援にご協力をいただきました皆さまには、この場をお借りして改めて御礼を申し上げますと共に、引き続き現地での取り組みにご注目をいただきますよう、お願いいたします。