モーリシャス油流出事故 その後の活動報告

2021/11/19

- この記事のポイント

- 2020年7月26日、インド洋のモーリシャス島南東部の沿岸で、日本の貨物船WAKASHIO号が座礁。8月6日には損傷した船体より重油が流出し、周辺海域のサンゴ礁やマングローブへの汚染が発生しました。油汚染は数十年間にわたって環境に影響を及ぼす懸念があることから、WWFジャパンは現地の自然保護団体EcoSudを通じて、継続的な現地での調査、回復活動の支援を開始。現地からの報告を紹介します。

2020年7月26日、インド洋のモーリシャス島南東部の沿岸で、日本の貨物船WAKASHIO号が座礁。8月6日には損傷した船体より重油が流出し、周辺海域のサンゴ礁やマングローブへの汚染が発生しました。油汚染は数十年間にわたって環境に影響を及ぼす懸念があることから、WWFジャパンは現地の自然保護団体EcoSudを通じて、継続的な現地での調査、回復活動の支援を開始。現地からの報告を紹介します。

事故による油流出と将来的な懸念

2020年8月に発生した、WAKASHIO号の座礁による燃料用の油の流出は、事故当初、モーリシャス島南西部にある自然保護区マエブール湾エグレット島、ラムサール条約登録湿地にそれぞれ指定されているポワント・デスニーとブルーベイ海洋公園に近い沿岸域で起きたことから、周辺のサンゴ礁、マングローブ、海草藻場といった自然環境と、そこにすむ野生生物への影響が心配されていました。

この漂着した油が、マングローブの林を黒く染める、衝撃的な映像は、日本でも盛んに報道され、大きな話題となりました。

しかし、全体的に見れば、被害が生じたエリアは限定的で、油自体も、その後の地元での懸命な回収作業と、日本からの支援により、現在までに、目立った汚染は解消されています。

しかし、一度流出した油は、細かくなった粒子の状態で海水や土中などに長期間とどまり続け、さまざまな自然環境や野生生物に、影響を及ぼすおそれがあります。

過去の油汚染事故の中には、十数年後までその影響が認められた例もあり、今回のモーリシャスにおける事故についても、同様の懸念が持たれています。

自然保護団体EcoSudによる活動

そこで、WWFジャパンでは、今回のモーリシャスでの事故を機に、事故の起きた海域だけでなく、モーリシャス島の沿岸部10カ所を定点観測地点した、生物多様性環境調査を始めました。

WWFジャパンのパートナーとして活動するのは、事故以前から現地でサンゴ礁のモニタリング調査を実施してきたモーリシャスの自然保護団体Eco Sudです。

今回の活動では、WWFジャパンとEco Sudが協力して調査計画を策定。2021年1月から2023年12月までの3年間にわたり、取り組みが進められています。

主な活動内容

- 自然環境調査:サンゴ、海草藻場、マングローブ

- 野生生物調査:サンゴ、魚類、ウミガメ、鯨類、鳥類

- 人為的影響調査:殺虫剤の残留状況、地域ヒアリング

特に、鳥類やウミガメ類などは、モーリシャス政府が主導する、統合モニタリング調査の対象には含まれていないため、油汚染のその後の影響を調べる上では、重要な意味を持つ調査となります。

さらに、この生物多様性環境調査では、調査で得られた知見を、地域コミュニティにも還元し、環境改善に向けた政府の関係当局との対話のきっかけづくりも行ってゆきます。

自然環境の改善とその維持、さらに地域における活用を実現するためには、その地域の人たち自身による、自然資源の価値と危機への理解と行動が欠かせません。

プロジェクトでは、そうした地域による主体的な取り組みを促進すると共に、国内外の関係者と協力した活動を目指しています。

油流出前との状況の比較

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、外出制限や島外からの調査器材の調達できなかったため、当初、計画していた活動は一部、実施できませんでしたが、2021年8月以降、フィールドでの調査活動を開始しました。

2021年の第一四半期のサンゴの調査結果を、Eco Sudが事故海域で、油の流出以前から行なっていた調査の結果と比較検証しました。

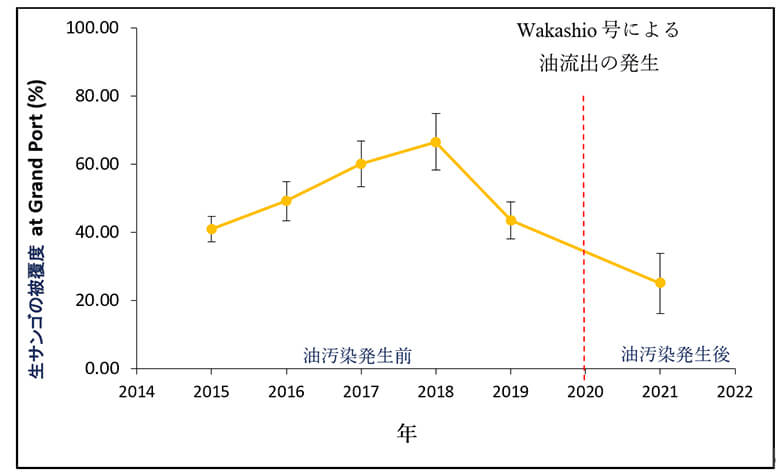

こちらの図は、事故が発生したグランドポートの海域の中に置かれた、いくつかの定点(固定された調査ポイント)における、生きたサンゴの平均被覆度(サンゴが海底を覆っている比率)の変化です。

その結果、平均被覆度が2019年から、事故後の2021年4月までの間に、43%まで減少していたことが分かりました。

ただし、Eco Sudの過去の調査記録によれば、この海域では、2018年から2019年にかけて大規模な白化現象が発生し、その影響でサンゴが広く死滅する事態が起きており、今もその影響が続いていると考えられます。

このため、新たな調査で認められた被覆度の低下が、油流出による直接的な被害であるとは、現時点では断定できません。

むしろ、より重要な点は、今回の事故が油の影響を受けやすいサンゴの産卵の時期から2、3カ月以内に発生しているという事実です。今後、油がサンゴの生殖や成長にどのような影響を及ぼすか、定期的な調査を行なっていく必要があります。

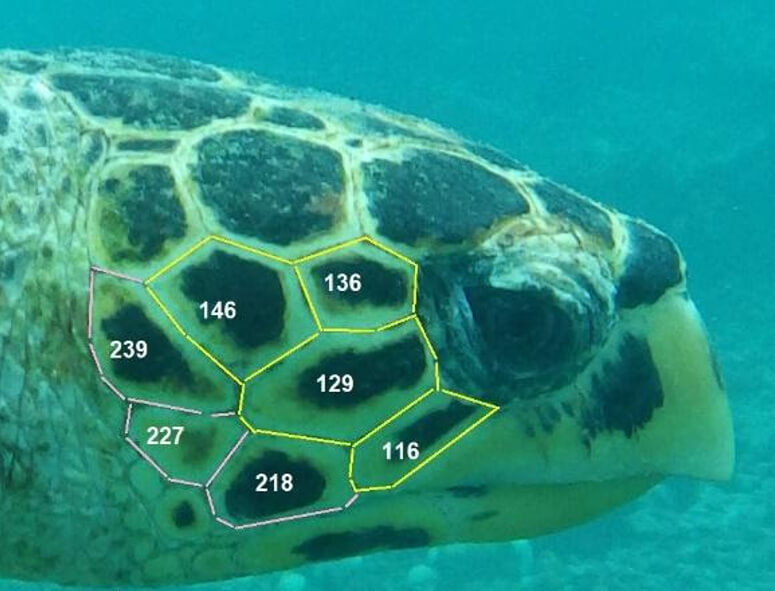

ウミガメの調査では、アオウミガメとタイマイの2種が確認されました。撮影した写真から、頭部の鱗甲の形と配置を判読し、個体を識別します。今後、ドローンを用いた空からの調査も予定しています。

見えてきたモーリシャスの海の課題

現地では、こうした海の生物の調査のほかにも、目視による船の航路、漁業、マリンレジャーなどの状況を確認する取り組みも実施。

また、活動を展開する10の地域の一つであるル・モーン地区では、船舶関係者とも会合を重ね、海洋環境や島民の暮らし、その生計に、どのような変化や影響が生じているか、現状認識についてのヒアリングを行ないました。

その結果、次のようなことが生じていることが明らかになりました。

- ラグーン(サンゴ礁のリーフに囲まれた波の穏やかな海域)内での違法な漁業

- 気候変動、および人間活動による、沿岸の自然環境の劣化

- マリンレジャーの一つとして、新たにカイトサーフィンが盛んに

今後、現地では、こうした各地域の自然の利用状況を可視化する試みも行なっていく予定です。

プロジェクトが始まってまだ数カ月ですが、その取り組みからは、大きな話題となった油流出による汚染だけでなく、むしろ長年続き、積み重なってきた、さまざまな人の行動による海への影響の大きさが見えてきつつあります。

モーリシャスが抱えている、人と海の共存に向けた課題を解決していく取り組みの一つとして、WWFジャパンはEco Sudと協力しながら、今後もプロジェクトを推進していきます。