COP25第1週目報告:パリ協定 積み残されたルールの議論が紛糾

2019/12/09

COP25の4つの焦点

今回のCOP25では、主に4つの焦点があります。

1)「パリ協定」の積み残しルールの詳細決定

2)各国の温室効果ガス排出削減目標の引き上げ

3)非国家アクターの動き

4)石炭からの脱却

1)「パリ協定」の積み残しルールの詳細決定

まず一つ目は、積み残されたルールについて合意すること。

実は、2018年12月のポーランド・カトヴィツェでのCOP24において、パリ協定の実施に必要な大筋のルールは、詳細が決められていました(図参照)

パリ協定の主なルール

しかし、積み残されたルールがいくつかあります。

その中で代表的かつ最も注目を集めているのは、「市場メカニズム/非市場メカニズム」と呼ばれる論点(パリ協定6条:協力的アプローチ)です。

これは、2カ国以上の国が協力して温室効果ガス排出量の削減を行ない、その削減分を国際的に取引する仕組みのことです。

その他の論点としては、温暖化の影響が、社会の適応できる範囲を超えた時に発生してしまう「損失と被害」への対応をパリ協定の下でどう扱っていくのか、またパリ協定の下での目標の期間の長さを5年にするのか、10年にするのかといったことなどが話し合われています。

2)各国の温室効果ガス排出削減目標の引き上げ

2つ目は、なんといっても、各国が削減目標を引き上げる機運が醸成されるかどうかです。

先進国・途上国の枠を超えてすべての国が参加する画期的なパリ協定ですが、削減目標はそれぞれの国が国内で決めたものを国連に提出する仕組みとなっています。

しかし、結果として各国がパリ協定に現状提出している削減目標は、すべて足し合わせても、気温上昇を2度未満に抑えることはできないことが分かっています。

削減目標は2020年の3月までに、各国が再提出することが決まっています。その際になるべく各国、特に先進国が、それぞれの削減目標を引き上げるように促すことができるかは、このCOP25を大きな焦点なのです。

スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんが始めた気候マーチによって、地球温暖化の影響を最も受けてしまう若者世代が世界中で立ち上がって、大人たちに温暖化対策を迫っています。

その声を受け止めて、各国が温暖化対策を加速させていけるか、その気運をこのCOP25が醸成できるか、注目されます。

3)非国家アクターの動き

3つ目は、国連の交渉の外で、活発に繰り広げられる政府以外の主体の積極的な温暖化対策の表明。

パリ協定は、非国家アクターと呼ばれる都市や自治体、企業などが、国を超えて集まりさまざまな温暖化対策のイニシアティブを立ち上げ、野心的な温暖化対策を次々と打ち上げたことも大いなる力となって成立しました。

その後のCOPでは、実際の政府間の交渉の場と同じ大きさの会場が横に用意されて、各国政府のみならず、都市や自治体、企業がパビリオンなどを出展して、「2050年(もっと早くも)に排出実質ゼロ」、「石炭火力廃止」などの積極的な約束を競って表明するようになっています。

COP25においても、活発な非国家アクターの動きが繰り広げられています。

4)石炭からの脱却

そして4つ目は、日本が最もターゲットとなっている石炭からの脱却の動きです。石炭は、同じ化石燃料の中でも最もCO2の排出量が多いため、気温上昇を2度未満、ましてや昨今のトレンドとなっている1.5度に抑えるためには、速やかにその使用を廃止していかねばなりません。その動きに逆行している国の中で先進国として最も目立っているのが日本なのです。世界中からの批判が集まる中、日本がどう動くかに世界が注目しています。

4つの焦点についての議論

市場メカニズム(6条)のルールについて

「パリ協定」の積み残しルールで注目を集めている「市場メカニズム」と呼ばれる仕組みは、「削減量」を国際的に移転・取引する仕組みです。

ルール形成のやり方を誤れば、パリ協定の下での各国の削減目標に抜け穴が生じることになり、それでなくても足りないパリ協定の各国の削減目標がさらに不十分なものになってしまいます。これも本来は、2018年のCOP24で決められる予定だったのですが、技術的に非常の複雑であり、各国によって思惑が大きく異なるために、翌年のCOP25に積み残されてしまいました。そのため、各国の利害を調整して、可能な限り抜け穴のないルールに合意できるかが問われています。

この議論には、4つ、各国によって激しく主張が分かれる論点がありますが、中でも問題となっている二つについて報告します。(詳しくはスクールパリ協定資料参照)

①排出量の2重計上(ダブルカウンティング)を防ぐこと。

A国で10トン削減した分を、B国に移転する(すなわちB国が削減したとみなすこと)ならば、両方の国で10トン削減した、と主張すれば、これは削減量の2重計上になります。2重計上するならば、世界全体としての削減量は減るどころか増えてしまうことになります。

そのため、削減した相当分を二国間、あるいは多国間で調整して、二重計上を防ぐルールが必要なのです。

「相当調整」と呼ばれるこのルールをいかに厳格に作るかをめぐって、意見が分かれています。

一部の新興途上国、特にブラジルが、この相当調整は、二国間で取引する6条2項のメカニズムだけに適用されるもので、国連管理型の6条4項には適用しない、と主張して、他の国々と対立を深めています。

1週目の段階では、まだどの国の交渉官も妥協はしないので、1週目の終わりに出てきた新テキストでは、まだ両方の主張が併記されているのみです。

②京都議定書時代のクレジットをパリ協定でも使えるようにするか

もう一つの大きく主張が異なる点が、2008年から実施されている京都議定書の時のものをパリ協定に使えるようにするかどうかです。

京都議定書の下で、初めて国を超えて削減量(排出クレジット)を国際移転する仕組みが出来上がったのですが、京都議定書においては各国は削減目標を容易に達成できたため、多くの排出クレジットは未使用のまま残っています。

その未使用の排出クレジットを、パリ協定の下で使えるようにしてほしいと、ブラジルやインドなどの新興途上国が強く主張しているのです。

これをそのまま使えるようにするならば、それでなくても足りない現状のパリ協定下での削減量が、さらに不十分になってしまうために、多くの国は反対しています。

これも1週目の終わりに出てきた新テキストでは、そのままオプションとして残されており、2週目の大臣級会合の交渉にゆだねられることになりました。

「市場メカニズム/非市場メカニズム」以外の論点

「市場メカニズムや非市場メカニズム(6条)」以外にも、パリ協定の「ルールブック」に関連して残ってる議題がいくつかあり、今回のCOP25で話し合われています。

1つは、「損失と被害(loss and damage)に関するワルシャワ国際メカニズム」のレビューという議題です。

これは、気候変動の影響が、適応対策が対応できる範囲を超えて発生し、実際に「損失と被害」が発生してしまった時に、どのような対応を国際的に協力してできるのか、という課題です。

交渉が難しくなっているのは、この「メカニズム」の果たすべき機能の1つとして、資金支援を含めるかどうかについて、先進国と気候変動影響に脆弱な途上国の意見が対立しているためです。

もう1つは「共通タイムフレーム」と呼ばれる議題です。

パリ協定の下で、各国は国別目標(NDC)と呼ばれる目標を掲げており、日本も「2030年までに温室効果ガス排出量を2013年と比較して26%削減する」という目標を掲げています。

「共通タイムフレーム」というのは、現行の各国の2030年目標の次、つまり、2031年以降の期間に関する国別目標(NDC)が、2035年までの目標となるのか、それとも2040年までの目標になるのかを決めるという議題です。

「共通の」目標年を定めるということ自体は決まっていますが、それを「5年」=2035年、「10年」=2040年にするのか、それとも、「5+5年」=2035年+2040年にするのかについて、各国の意見が対立しており、決まりません。

さらに「第2次定期レビュー」と呼ばれる議題もあります。

これは、基本的に最新の科学をどのようにこの体制の中に取り入れていくのか、という課題です。

あまり知られていませんが、前回の第1次レビューの結果として、パリ協定の有名な長期目標である「2℃より充分に低く、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標が作られました。

今回は特に、このレビューのもう1つの役割である、「長期目標への進展をレビューする」という部分について、気候変動枠組条約の下の全ての約束を対象として、(先進国からの)資金・技術・キャパシティビルディングなどの取り組みの不充分さを指摘したい一部の途上国と、それを避けたい先進国との間で議論が対立しています。

これらや他の議題について、本来は第1週内で大方の結論を得る予定でしたが、一部に合意ができない点が残っています。

石炭に固執する日本の姿勢に批判が集まる

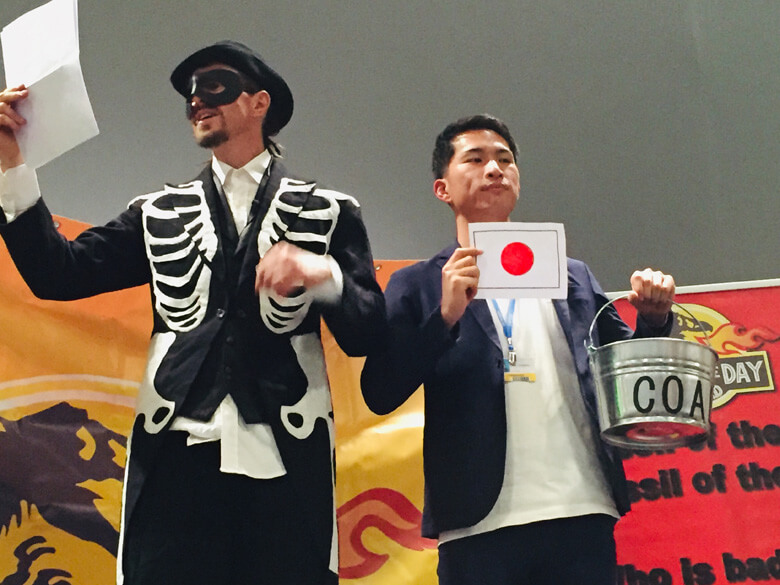

会議始まってすぐに日本がCOP25期間中では初となる化石賞を受賞しました。

化石賞は、地球温暖化問題に取り組む世界120か国の1300を超えるNGOのネットーワークであるCANインターナショナルが、温暖化対策に消極的な国に与える不名誉な賞。毎日夕方に行われる授賞式は多くのCOP参加者が詰めかける一大イベントで、その様子は国内外のメディアを通して世界に発信され、SNSでも拡散されます。

日本の受賞理由は、梶山経済産業大臣が記者会見で「石炭火力発電など化石燃料の発電所は選択肢として残していきたい」と発言したこと。この発言が、国内外のメディアに報道されるやいなや、世界の市民社会はCOP25の交渉を後退させる言動であるとして、即座に反応したのでした。

COP25の開幕を前に、国連環境計画(UNEP)は各国の対策の不足が極めて大きいことを示し、その不足を埋めるために、大量の温室効果ガスを排出する石炭火力発電所の建設の中止を求める報告書を発表しました。また、前日に行われた開会式でグテーレス国連事務総長も、各国の削減目標を引き上げるために、石炭「中毒」からの脱却を求めたばかりでした。

その翌日に、世界第5位の排出国の閣僚が石炭火力発電を維持すると発言したことで、日本から遠く離れたマドリードの会場に失望と落胆をもたらしました。

実は日本は「パリ協定」の資金援助の基金に多額の資金を提供している国(累積拠出額世界第2位)で、本来は評価されることもしているのに、石炭にここまで固執することによって、石炭国としてのマイナスイメージばかりが先行しています。これは日本にとっては本当に得策ではありません。

世界中から注がれる石炭批判に対して、COP25の2週目に日本がどう応えるかに、注目が集まっています。

グレタ・トゥーンベリさんの到着と気候マーチ

世界各地で異常気象が観測された2019年は、気候「危機」や気候「非常事態」という言葉が頻繁に使われるようになり、それを受けて、若者世代が世界各地で声を挙げ始め、学校ストライキやマーチ(行進)を行った年でした。

そして、「未来のための金曜日(Fridays For Future)」と呼ばれるその運動の中心にいたのはスウェーデンの16歳、グレタ・トゥーンベリさんでした。

トゥーンベリさんは、第1週目の金曜日、12月6日にCOP会場に到着しました。前回のCOP24にもトゥーンベリさんは来ていましたが、その当時とは比較にならないほどの大きな注目を集め、彼女の行く先々で大量の人だかりができる事態となりました。

同日には、マドリード市内で気候マーチが開催され、主催者発表で50万人とも言われる多くの市民やNGOが、気候変動対策を訴える行進を行いました。WWFのメンバーも、「今しかない!」と対策を訴えるバナーをかかげ、サポーターやボランティアの方々と共に行進に加わりました。

トゥーンベリさんも、マーチの参加者に向かってスピーチを行い、世界の指導者たちや政策決定者への行動を訴えました。

全ては「野心強化」のために

COP25は、こうした会場の内外で挙がる声に応えるものでなければなりません。

パリ協定の「ルールブック」の最後の詰めを行うことはもちろん大事ではありますが、同時に、各国に対策の強化を促すものとならなければなりません。COPでは、削減目標の引き上げを含む取り組みの強化を、しばしば「野心(ambition)の強化」と呼びます。

開会式のスピーチにおいて、アントニオ・グテーレス国連事務総長も「各国は、パリ協定の下での約束を誠実に守るだけでなく、野心を大幅に強化することが必要です」と呼びかけました。

その内外からの声に、COP25が応えるかを見る上で重要なのが、「1/CP.25」と呼ばれている文書です。

COPでの議論は、最終的には個別議題に関する「決定」文書が採択されることで結実します。その際、論点ごとに番号が振られ、たとえば「COP25の決定文書8番」という意味で、「8/CP.25」というような記号がつけられます。

その中でも、「1番」、つまり、「1/CP.25」と呼ばれる決定は、例年、全般に関わる事項を入れ込む文書として扱われています。

2019年もこの決定には全般にかかわる内容が盛り込まれることになっており、第1週目から、議長国チリの下で協議が始まりました。そしてこの文書に、COP25として、各国に「野心の強化」を呼びかけるような文言を入れ込めるかどうかが議論になっています。2020年は、削減目標を含む国別目標(NDC)再提出の年です。そのタイミングに向けて、「野心の強化」をどれくらい強い言葉で表現できるかどうか。

専門的な論点に関する交渉が続く一方で、こうした「COPが気候危機に応えるような行動を各国に促すメッセージを出せるのか」は極めて重要な問題であり、WWFも、各国代表たちになるべく強い言葉を盛り込むように働きかけています。