モーリシャスにおけるWakashio号の座礁と油汚染:緊急支援活動完了報告

2024/05/17

- この記事のポイント

- 2020年7月、インド洋のモーリシャス島の沿岸で、日本の貨物船WAKASHIO号が座礁し、その後、損傷した船体より重油が流出する事故が発生しました。現場海域周辺のマングローブやサンゴ礁に被害が生じ、影響の長期化が懸念されたことから、WWFジャパンは緊急支援の実施を決定。現地の自然保護団体EcoSudへの支援を通じた影響調査と回復活動に取り組みました。3年にわたる支援の終了にあたり、これまでの調査活動と、それに基づいた再発防止およびモーリシャスの長期的な自然保護に向けた提言について報告します。

モーリシャス島で発生した油流出事故

2020年7月26日、インド洋のモーリシャス島南東部の沿岸で、株式会社商船三井がOKIYO MARITIME社から傭船し、運航している貨物船WAKASHIO号が座礁する事故が発生しました。

8月6日には損傷した船体から重油が流出し、最終的に1,000トンにおよぶ油が、マングローブの森を含む付近の海岸部に漂着。

その被害は深刻かつ広範囲にわたり、モーリシャス南東部の海洋生態系、とりわけサンゴ礁、マングローブに影響を与え、さまざまな生物の生息地に影響を及ぼしました。

事故直後、流出した重油の拡散を食い止めるため、現場近くの沿岸に敷設されたオイルフェンス。フェンスの右側まで黒い重油が迫っています。

また、地域住民によると、事故後も一部の魚類やウニ類などが減ったり、藻類の増加が認められるなど、海洋生態系と漁業に影響が及ぶ結果となりました。

とりわけ懸念されたのは、事後現場近くの沿岸域にある、国際的にもその重要性が認められた湿地環境「ラムサール条約」の登録湿地であるポワント・デスニーとブルーベイ、海に頼った暮らしをいとなむ地域住民の生活への影響です。

これまでにも、世界各地で起きた大規模な油汚染問題に取り組んできたWWFは、事故の発生直後、今回の重油流出によるモーリシャス島の自然への甚大かつ長期的な影響について、深く憂慮する声明を発表。

WAKASHIO号を傭船していた株式会社商船三井が、自主的に設けた複数回にわたる環境や社会など外部の専門家との対話にも応じ、科学的データに基づいた回復計画の立案と実施を提言しました。

さらに、現地での活動として、地元の自然保護団体EcoSUDへの緊急支援を決定。2021年春より3年間にわたる環境モニタリング調査に取り組みました。

モーリシャス島の海。この島は、322kmの海岸線と、300平方キロにおよぶサンゴ礁、およびマングローブなどの沿岸の自然に恵まれた火山島で、1,656種もの海洋動植物が生息していることが知られています。

EcoSUDによる調査・提言活動

事故直後の検証により、幸いなことに現場近くの沿岸に位置するラムサール条約登録湿地への影響は、ほぼないことが分かりました。

しかし、WAKASHIO号の事故に限らず、海に流出した石油は、自然界では長期にわたって分解しないため、時には30年以上にわたり、自然や野生生物に影響が生じることがあります。

このため、調査活動はさまざまな分類群の生物を対象に、事故直後だけでなく、4~6カ月ごとに数年間にわたる期間で行なうことにしました。

また、WWFジャパンが今回の支援活動において、EcoSUDとの協議を重ねる中、モーリシャス島では油の流出事故が生じる以前から、過去数十年間にわたり、貴重な自然がさまざまな負荷を受け、劣化や汚染にさらされて続けていることも判明。

こうした実情も視野に、モーリシャスの自然を長期的に保全していくための手立てとして、事故現場付近だけでなく、島周辺の9カ所に調査地点を設け、2021年から2023年まで、経年でデータの収集に取り組むことにしました。

活動の骨子は次の通りです。

1.沿岸および海洋生態系の調査

・ サンゴの被度と多様性

・ 海草の被度と多様性

・ 魚類の生産量と多様性

・ 鯨類

・ ウミガメ類

・ マングローブとその生存率、および油流出による影響

・ 渡り鳥

2.環境負荷のストレス原因の調査

・ 環境パラメーター(気温、栄養塩、農薬、人口密度、農地面積等)

3.各調査の結果をまとめたヒートマップの作成

4.ステークホルダー向けワークショップの実施

これらの調査結果は、モーリシャスの生態系が、今回のWAKASHIO号のような原油流出事故などの災害に対し、脆弱であることを改めて明らかにするとともに、 問題が発生した時のリスクを軽減するため、中期的かつ包括的な保全戦略が必要であることを示すものとなりました。

調査結果の概要

サンゴと海草

モーリシャス島周辺ではサンゴが160種、海草が5種、それぞれ確認されています。

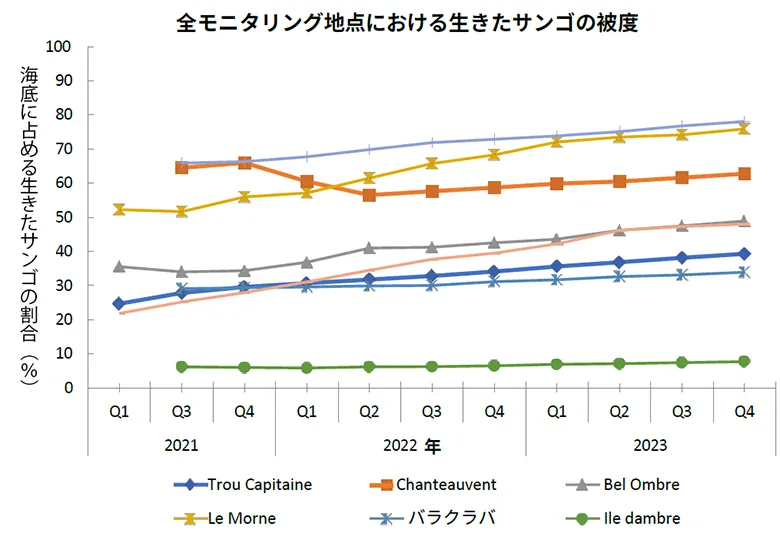

サンゴについては今回、6つの定点調査地点で、生きたサンゴの被覆度(海底に占める割合)を調査しました。

その結果、高い場所では被覆度が70%前後にのぼり、低い場所では7%前後で、調査期間中に見られたその変化は、それぞれの1割程度でした。

しかし、以前サンゴの減少が認められていた地点では、わずか3年の間に21.8%から48%に被覆度が大きく回復した場所もあり、周辺海域の環境の微妙な変化が、サンゴの被覆度と多様性にも大きく影響している可能性が明らかになりました。

8つの調査地点で定点調査を行なった海草藻場についても、おおむね被覆度は安定していましたが、調査地点の一つでは、60%以上あった海草の被覆度が、3カ月で40%以下まで減少。

その後また回復したり、被覆度は変わらないのに、生物の多様性の豊かさを示す数値が変動する例がみられるなど、サンゴ同様、海域の環境の変化を、強く受けていることがうかがわれました。

全体として調査期間中、サンゴと海草は被覆度と多様性の微増・回復の傾向が見られましたが、サンゴも海草も、環境の変化による影響を強く受けやすいという懸念が、改めて明らかになりました。

今後の対応としては、サンゴや海草の重要な生息域の保全を強化するための、継続的なモニタリングと保全策の策定・実行が重要となってきます。

また、サンゴ礁と海草藻場に生息する魚類についても、その多様性と、1ヘクタールあたりの生物生産量を調査し、その変化をとりまとめました。

サンゴや海草の被覆度の回復に応じて、生産量が増加した地点もあった一方、漁業による漁獲圧の影響を強く受けた可能性のある地点もあり、より外的な条件によって増減が生じる傾向が認められました。

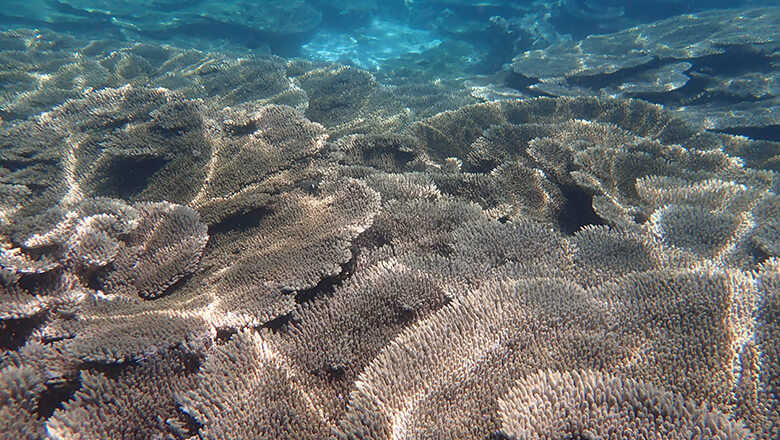

事故現場に近いラムサール登録地ブルーベイ海洋保護区周辺のサンゴ。

モーリシャス近海では約340種の魚類が確認されており、漁業資源として利用されている種も少なくありません。

こうした魚類の生産量の変化は、サンゴ礁の生態系事態のバランスを変化させる一因になるため、結果的にサンゴの健全性にも影響を与える可能性があります。

複雑なサンゴ礁生態系に影響を及ぼす、他の環境要因ともども、漁業による圧力の具体的な影響を理解することは、これらのモーリシャスの海洋環境の効果的な保全と管理を進めていく上で、非常に重要です。

渡り鳥、鯨類、ウミガメ類

渡り鳥については、WAKASHIO号の事故が発生した海域に近いビュー・グランド・ポートをはじめとする沿岸域の各地で、その飛来数と時期について調査を行ないました。

その結果、チュウシャクシギ、オオソリハシシギ、アカメチドリといった渡り鳥が、毎年冬季に多く確認され、その飛来地も特定のエリアに偏っていることが分かりました。

これらのエリアは、こうしたシギ・チドリ類の越冬に適した環境が残っている地域と考えられます。

モーリシャス沿岸を訪れる渡り鳥のチュウシャクシギ。浅瀬や干潟などに生息します。

一方で、事故発生現場に近い沿岸域は飛来数が非常に少なく、もともと生息には適さない環境であったものと考えられ、油流出による大きな影響も認められませんでした。

鯨類については、グランド・ポート沿岸のチャネル(外洋と浅海域の境界であるサンゴ礁のリーフの切れ目)を中心とした海域で、確認されたハンドウイルカ、ミナミハンドウイルカ、ハシナガイルカについて調査を行ないました。

この3種について、1平方キロメートルあたりの海域で個体数密度の変動を調べたところ、最も数の多かったハシナガイルカをはじめ、いずれも個体数には変動が見られ、外洋を含むより広範な生息域を回遊していること、またその行動が、食物となる魚の増減や、船舶交通による騒音、汚染、近隣での養殖業などの影響を受けている可能性があることが分かりました。

これらの鯨類に影響を与える複数かつ複雑な相互作用を明らかにし、人間活動と個体群存続を持続可能な形で両立していくためには、保全管理のための戦略が必要であり、またその検討に欠かせない情報をえるための継続的なモニタリングが不可欠です。

ウミガメ類については、グランド・ポート沿岸のチャネルおよびサンゴ礁の広がる浅海域の調査で、アオウミガメとタイマイの2種が確認されました。

いずれも繁殖の時期などに合わせて増減が認められたものの、その姿は通年で確認されましたが、アオウミガメについては安定して目撃情報が寄せられたのに対し、タイマイの情報は散発的で、グランド・ポート以外の海域での確認頻度は低い結果となりました。

これらのことから、事故の発生現場に近いグランド・ポート沿岸のチャネルとその周辺域が、ウミガメ類にとって重要な生息環境になっている可能性が考えられます。

ウミガメ類については、保全に必要なデータの収集を継続しつつ、グランド・ポートに限らず、チャネルのような特定の地形に対象を絞った保全計画や、産卵場所となる砂浜の保全、さらには漁業や汚染による影響の緩和を図る取り組みが必要とされています。

調査地点で確認されたアオウミガメ。IUCN(国際自然保護連合のレッドリストでは、絶滅の危機が非常に高いとされる「EN(絶滅危惧種)」に選定されています。

マングローブ

今回、WAKASHIO号事故により、最も大きな影響を受けた環境として、その回復が心配されているのがマングローブです。

マングローブとは、ヒルギ類などの樹種が形成する、沿岸部の浅海域や汽水域に広がる森林の総称で、モーリシャス島ではヤエヤマヒルギとオヒルギを中心としたマングローブが見られます。

マングローブでは干潮時は海底と、これらのヒルギ類の根が干出し、満潮になるとそれらが水面下に水没します。

そして、毎日繰り返されるこのサイクルにより、潮が新鮮な海水と豊富な栄養がもたらされることで、魚の稚魚や貝類、カニなどの甲殻類をはじめ、多くの生きものを育む、自然界のゆりかごの役割を果たしています。

WAKASHIO号の事故では、現場に近い沿岸域のグランド・ポート周辺のマングローブに、流出した油が漂着し、海底やヒルギ類の根、幹などを真っ黒に汚染する事態が生じました。

マングローブの林の根元を覆った重油。除去には長い時間がかかり、ヒルギ類などへの影響が心配されました。

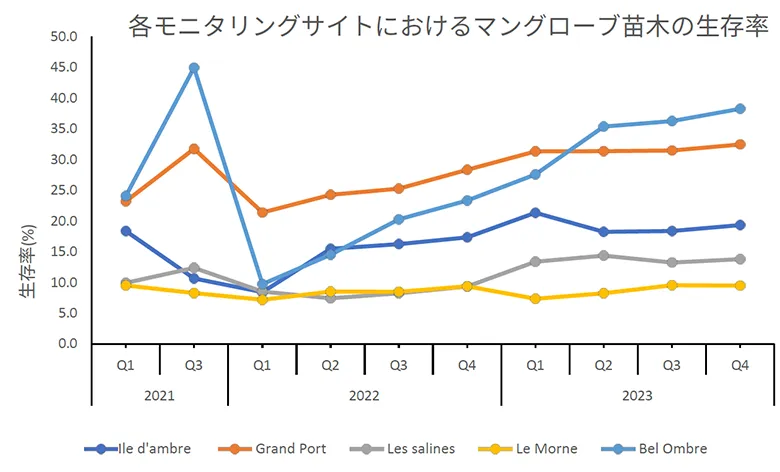

今回の調査では、定点を設定し、その後の環境変化を追跡調査。経年での汚染の影響や回復の度合いを確認しました。

その結果、事故が発生した2021年の最初の四半期から、2023年の年末までに、汚染が確認されていたグランド・ポート周辺の定点のバイオマス(マングローブの生産量)は、1.79から1.9に微増していることが分かりました。

また、同地点での幼木の生存率も、23.2%から32.4%と一貫して高い数値を記録。ここでは、油の除去などの取り組みにより、環境の悪化は深刻化していない傾向を確認することができました。

しかし、同じグランド・ポートの沿岸で、事故後、油の残存が確認され、後日になってから定点調査地点に加えた場所では、2023年の末までに、バイオマスが0.4から0.2に減少。

幼木生存率も、21.1%から13.2%、さらに12.4%まで減少するなど、悪化の傾向が認められ、回復も場所によって状況が異なることも明らかになりました。

こうした現状は、油の流出がマングローブ生態系に影響を及ぼした可能性、とりわけ根での呼吸と栄養塩の取り込みを阻害し、成長を妨げる原因になった可能性を示すものです。

また、島周辺の他の海岸部に広がるマングローブでは、バイオマスの安定が認められた地点もあった一方、1年間で数値が2.89から2.45まで低下する例も確認されるなど、マングローブが成長に際して、環境ストレスや季節的な影響を示している可能性があることも分かりました。

グランド・ポートを除けば、全体として、モーリシャスではマングローブの生産性は増加しており、その生態系も概ね健全な状態にあることがうかがえます。

一方で、バイオマスの数値に見られるばらつきや変動は、特に油流出のような災害はもちろん、さまざまなストレスの要因による影響が考えられます。これに対処するためには、継続的なモニタリングの実施と、保全努力の必要があるといえます。

また、漁業資源となる魚介類の「ゆりかご」でもあるマングローブの生態系の健全性は、地域の漁業とも密接な関係にあります。

漁業資源の乱獲が起きれば、こうしたマングローブの自然を構成する魚類などの減少を招き、生態系の変化や、その健全性に悪影響を与える可能性があります。

マングローブの保全を伴う、持続可能な漁業の促進は、モーリシャスの海洋生態系の保全において、重要なカギとなる取り組みといえます。

マングローブの調査の様子

環境負荷の原因と地域社会への働きかけ

個別の生物種以外の環境へ影響については、気温と水温、沿岸海域の栄養塩、農薬、そして人間活動による負荷を調査し、影響の有無やその可能性を検証しました。

気温・水温、栄養塩、農薬

気温については、調査期間中の3年間、特に2023年の夏に異常な高温が認められましたが、その他は大きな変化は見られず、水温についても、夏と冬の季節の変化に応じ、こうした気温の変化を強く受けている可能性が認められました。

しかし、一部では淡水の湧出や地形の影響によるものか、一貫して気温の低い地域も認められ、これらの相互の関与を明らかにするための継続的な調査の必要性も指摘されました。

このような異常な温度の原因や現象についてのデータは、島を取り巻く海洋環境を理解し、気候変動に伴う極端な気象条件の発生に対応する上で、重要な手掛かりとなるものでもあります。

栄養塩については、リン酸や硝酸塩、アンモニアの濃度について調査を行ない、地域ごとの差異を把握。その原因と、海への影響について考察を行ないました。

栄養塩の種類と場所によっては、濃度の大幅な上昇がみられるケースもあり、こうした島全体で見られた変動は、気象、都市との距離や地形、水文学などの要因が、複雑に絡み合っていることが示唆されています。

とりわけ、都市中心部や河口に近い地域では、著しい栄養塩の濃度の急上昇が見られ、その汚染の重要な原因としては、都市からの生活排水が考えられます。

また、こうした濃度の高い栄養塩が、大型のサイクロンのような異常気象によって拡散し、水質の悪化を広げる可能性も認められました。

汚染のひどい地域の特定と、現場での集中的な対応に加え、都市計画や土地管理、さらに気候変動への適応を視野に入れた、戦略的な水質管理に取り組む必要があります。

農薬については、使用されているにもかかわらず、残留農薬が検出されず、その原因について、検証と継続的な調査が必要と考えられます。

人間活動による影響

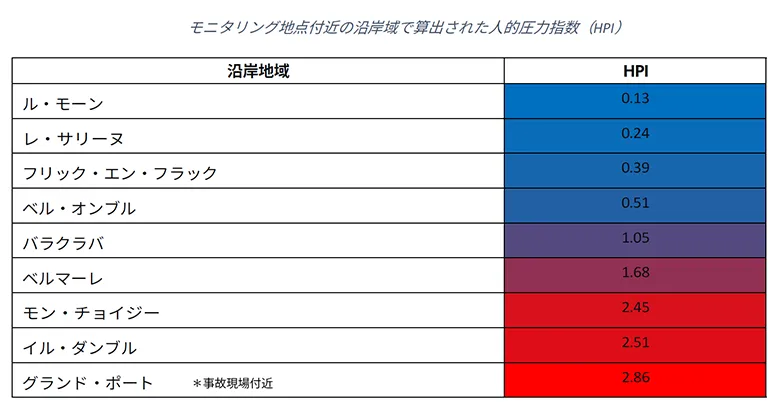

二元活動に寄る影響については、沿岸地域の9地点を調査地点として設定し、人口密度、総人口、漁業者数、農地面積を基にした、人的圧力指数(HPI)を算出。3年間の変化を計測しました。

この指数は、沿岸の自然や資源に人間活動がどれくらいの圧力をかけているのかを明らかにするもので、数値が高いほど、人間活動が活発で、環境への潜在的な圧力が高いことを示しています。

結果として、この指数は地域によって、下は0.13から上は2.86まで、大きく差が出たこと、全体として低めの地域では0.3前後、高めの地域では2.5前後で推移して切ることが分かりました。

最もこの指数が高かったのは、WAKASHIO号の事故現場に近い沿岸地域のグランド・ポートでしたが、これは油流出による影響とは別に、この地域の人口密度の高さと、漁業者の多さによる影響が顕著であったためです。

人口や漁業者の少ない沿岸地域では、この数値が低い傾向が見られ、等に人口密度と漁業による圧力が、大きく影響している可能性が示唆されました。

この他にも、現状のレベルで負荷がかかり続けると、周辺海域の環境の悪化や漁業資源の枯渇が、将来的に深刻化する可能性がある地域も確認されるなど、要因と採るべき対策の参考となるデータが入手できました。

人間活動を原因とする負荷が大きな海域(赤)と小さな海域(青)を示した地図。

ただ、この指数を用いた調査には、観光などの産業活動や、資源管理の状況、季節的な人口や漁獲圧の変動が考慮されていないため、沿岸域の生態系への影響を精査するためには、より広範な環境的・社会的・経済的分野を含めた調査を行なう必要があります。

いずれにせよ、サンゴ礁やマングローブを含む、沿岸域の環境保全を今後推進していくためには、ゾーニングや利用規制の実施、持続可能な漁業の推進、コミュニティの主導による保全活動と、その取り組みへの投資の促進など、多面的な分野からのアプローチをふまえた取り組みが必要となります。

それが、モーリシャスの沿岸地域の長期的な健全性と生産性を確保する上での、重要なカギといえるでしょう。

地域への働きかけ

この調査では、ここまでの調査結果に基づき、環境への負荷の大小を示した地図を作成し、優先的に取り組むべき地域の選定等に貢献する情報としてとりまとめました。

特に、WAKASHIO号の事故現場に近いグランド・ポートは、貴重な海の生物多様性が存在する一方、複数の要因に基づく高い人的圧力が生じている最も影響指数の高い地域となっており、長期的な視野での重点的な取り組みの実施が求められます。

その最初のステップとして、今回のWWFジャパンからの支援活動では、グランド・ポートに近いブルーベイのイル・オ・ドゥ・ココスで、政府関係者や、観光業者、漁業者、地元民間企業の関係者、地元コミュニティのメンバーらを招いたワークショップを開催しました。

これには、JICA(国際協力機構)、UNDP(国連開発計画)、WWF、をはじめとするNGOや、モーリシャスの環境省、モーリシャス大学、地元メディアの関係者らも参加。

今回の事故から得た教訓と、これまで実施されてきた対策や復旧作業の現状、実際に生じた環境や地域社会に及んだ影響について、グループでの討議を含めた話し合いを行ないました。

ワークショップで挨拶するWWFジャパンのスタッフ

この中では、流出した油による住民の健康被害や、暮らしの今後に向けた不安、これまでの対応や補償に関する不満も多く指摘され、コロナ禍の中で起きた事故が、いかに地域にとって大きな負担となってきたかが浮き彫りになりました。

また、得られた教訓としては、環境災害への対応と復興には、事前の対策と継続的な調査、地域社会の関与が重要であること、そして、今後の災害からの回復力を高めるためにコミュニケーションや支援サービスの強化の必要性が強調されました。

地域の方々の参加を得たワークショップの様子

ワークショップによる提言の骨子

多くの関係者がWAKASHIO号事故から学んだ教訓を振り返り、災害への対応と復興に向けた取り組みの改善点を確認する機会となったこのワークショップ。

最後に、参加者の間で交わされた議論の内容をふまえ、提言がまとめられました。

この提言は、下記の項目を軸とした保全対策の必要性を指摘するものです。

1.生態系モニタリング調査の強化

・ マングローブとサンゴ礁生態系の回復状況の追跡

・ 長期的な被度や健全性の変化の監視

2.復興に向けた取り組みの強化

・ サンゴの被度が低い海域での回復

・ サンゴの再生活動の検討

3.汚染の監視強化

・ 汚染物質の調査の頻度と範囲の拡大

・ 定期的な水質調査、重金属、沈殿物の分析

4.油流出の影響を受けた地域の重点モニタリングの実施

・ 被災地の長期的なモニタリングの継続

・ 土壌、水質、動植物、生態系など多面的な調査の実施

5.環境負荷の改善

・ 人間活動による海洋生物への影響の予測・可視化

・ それを把握するための土地利用変化や人口密度などの情報収集

6.汚染物質を検出するより高度な手法の確立

・ 汚染物質とそれがもたらす生物学的な影響の検出手法の検討

・ 致死量以下の汚染物質や低濃度の化合物も対象

7.地域社会の参加と教育

・ 生態系保全の重要性に対する認識を高める、地域社会参加型のプログラムの開発

・ 地元の利害関係者のモニタリングや自然保護活動への参加を通じた、主体性と責任感の醸成

8.政策の立案と執行

・ 政府との協力による、特にリスクの高い地域での汚染物質の厳しい規制の設定

・ 違法行為に対する罰則の適用を通じた、規制の執行

ここで実施の必要性が指摘された内容は、いずれもWAKASHIO号の事故からの復興のみならず、モーリシャスの景観を中長期的に保全していく上でも重要な取り組みです。

今回、こうした調査活動を現場で実践し、モーリシャスの未来に貢献する取り組みを実現したEcoSUDのメンバーに、心からの敬意を表するとともに、この取り組みを支えるためのご寄付にご協力くださったWWFジャパンのサポーターの皆さまに、あらためて御礼を申し上げます。

それぞれ、現場近くの海岸の事故直後の様子(左)と、油の除去を行なった後。目には見えなくなっても、環境中に残った油は、長期的な影響を及ぼす可能性があります。