和食のきじま 従業員勉強会で海の環境を学ぶ

2020/12/09

先日、第2回サステナブル・シーフード・アワード・リーダーシップ部門チャンピオンを受賞された、日本料理店「きじま」で、従業員の皆さんに、海や水産物にせまる現状や、なぜ今、サステナブル・シーフードを調達する必要があるのか、について勉強会を行いました。

「きじま」みなとみらい店。午後の閉店時間を使って、従業員の皆さんと、サステナブル・シーフードについて考えます。

「きじま」は、「美味しい和食と豊かな海を、未来もずっと。」を目標に掲げ、飲食業界ではトップランナーとして、持続可能な水産物の利用を推進しています。

現在、サステナブル・シーフードの目印であるMSC認証の天然魚の取扱いは約7.3%、ASC認証の養殖魚は取扱いの約60%を占めています。

「きじま」のすし御膳。MSC認証・ASC認証を取得した水産物が盛り込まれています。おいしく食べて、海の環境を守ることにつながるランチ、そんな選択肢が増えるといいですね。 (すし御膳の内容は、その日の仕入れや季節により異なるそうです)

今回の勉強会は、そんなきじまで働く従業員の皆さん一人ひとりが、この取組みの意味、意義を考え、勉強する場として実現しました。

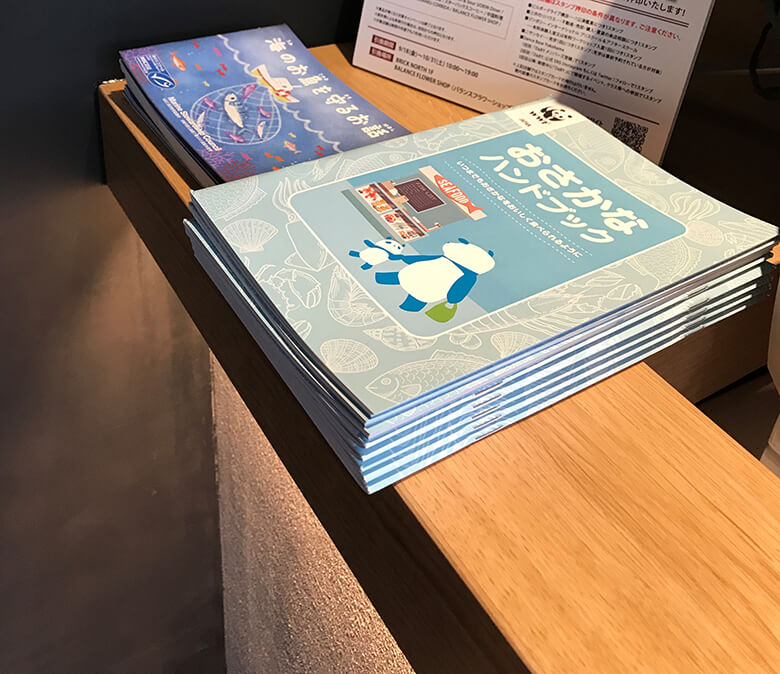

勉強会では、先日WWFジャパンが発行した「おさかなハンドブック」を片手に、真剣にメモをとり、普段、現場で働かれている皆さんならではの質問をなげかけてくれた従業員の皆さんの姿が印象的でした。

今回の勉強会の場をきっかけに、取組みが一層進むこと、そして、「きじま」で、おいしくかつ海の環境にやさしいお食事をされるお客様と、その食事を提供されている皆さんが、海の環境のことやこの取組みについて少しでも会話をする機会ができるとよいなと思っています。

美味しい食事をして、その食事の原材料である魚や貝のことを知る、そんなきっかけになればと、「きじま」みなとみらい店では、おさかなハンドブックを店頭においていただいています。

「きじま」みなとみらい店店頭の、「いつまでもおさかなを美味しく食べられるように」という副題を掲げた、消費者の視点で海や魚のサステナビリティを考えるための冊子・おさかなハンドブック。魚のこと海のことを知り、おいしく食べつづけられるよう、サステナブルな魚を選択する、そんなループができるようにと願いを込めて。

外食の際にも、サステナブルなシーフードを選択できる場がどんどん広がっていけばよいなと思います(海洋水産グループ・滝本)。