50年先の未来にのこしたい50種の野生動物

2024/10/22

気候変動の影響を受ける野生動物たち

-

© Debra Garside

ホッキョクグマ

- 分類:

- 食肉目クマ科クマ属

- 学名:

- Ursus maritimus

- 英名:

- Polar Bear

- 分布:

- 北極圏

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024)

北極海と、その周辺部に分布するホッキョクグマは、現存する陸生肉食獣では最大の種で、オスの体長は最大2.5m、体重は600kgにもなります。

1年の半分以上を海氷の上で過ごし、この氷上で獲るアザラシを主食としています。

夏、海氷が消える季節になると、沿岸の陸地に移りますが、この数カ月間はほぼ獲物なしで過ごすため、獲物の獲れる時期にどれだけ栄養を蓄えられるかが、ホッキョクグマの生存、とりわけ繁殖の成功を大きく左右します。ホッキョクグマは1950年代に狩猟による減少が懸念されましたが、1976年にソ連(現在のロシア)、アメリカ、カナダなど5つの生息国が協力して、東西冷戦の壁を越えた画期的な国際保護協定を締結。その結果、1990年代には推定で27,000頭まで回復しました。

しかし、2000年以降、地球温暖化によって北極圏で海氷の減少が認められるようになると、再び絶滅が心配されるようになりました。

アザラシなどの獲物を氷上で獲りにくくなることに加え、海氷のない夏場の絶食期間が長くなることで、栄養失調になるホッキョクグマが増えたためです。

またこのことは、仔グマの誕生やその生存にも、深刻な危機をもたらしています。北極圏の温暖化は、ホッキョクグマに深刻な栄養失調をもたらすのみならず、これまでは寒さゆえに生じてこなかった、病気や寄生虫の発生といった問題の原因にもなります。

また、北極圏での石油や鉱山開発、さらに船舶から流出する油などの汚染も、脅威となります。

世界の国々が協力して、温室効果ガスの排出を止め、どの国の領海でもない北極圏の自然を守ること。

それが、ホッキョクグマを保全する上で、何よりも重要な欠かせないことなのです。 -

© Shutterstock / rickyd / WWF

コアラ

- 分類:

- カンガルー目コアラ科コアラ属

- 学名:

- Phascolarctos cinereus

- 英名:

- Koala

- 分布:

- オーストラリア東部および南東部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024)

コアラは、カンガルーと同じく、母親がお腹に持つ袋状の育児嚢で仔を育てる「有袋類」と呼ばれる哺乳類の一種です。

生息地はオーストラリアの森林地帯で、行動は単独、樹上での生活を基本とし、ほぼユーカリの木の葉のみを食物とする特殊な食性を持っています。

このユーカリの葉には毒素が含まれていますが、コアラは特殊な盲腸でこの毒を分解することができます。

また、必要な水分もユーカリの葉から摂取しているため、普段は水を飲むこともありません。コアラは1930年頃まで、毛皮を取るため捕獲されていましたが、絶滅の危機が指摘されるようになったのは、21世紀に入ってからでした。

コアラにとっての脅威は、森の伐採や分断、離れた木に移動するため仕方なく木から降りたところを襲ってくるイヌやネコなどの外来生物、そして交通事故など。

しかし、近年特に深刻化しているのが、1990年代以降、オーストラリアを襲うようになった、気候変動(地球温暖化)による異常気象です。

これがもたらしたと考えられる干ばつは、ユーカリの森を枯死させる一方、発生した森林火災の鎮火を阻み、その被害を劇的に拡大させるようになりました。

必要な水分を葉から採れなくなったコアラが、地上に降りて水を飲んだり、衰弱して命を落とす例も増えています。2019年には、コアラの主要な分布域で、大規模な森林火災が発生。2020年5月中旬までに推定で17万平方キロが焼失しました。 その結果、多くのコアラが被災して命を落としたり、火傷などの傷を負うことになりました。

助かったコアラも、もともと生息していた森を失い、将来的な絶滅の危機の高まりが懸念されています。

現在のコアラの推定個体数は10万頭から50万頭。

しかし、異常気象という大きな脅威の前にあっては、その数も決して十分とは言えません。

森の回復や傷病を負った野生動物の救護も重要ですが、コアラが野生で生きていく上では、気候変動の脅威をくい止めることが、絶対に欠かせないのです。 -

© Muhammad Osama / WWF-Pakistan

ユキヒョウ

- 分類:

- 食肉目ネコ科ヒョウ属

- 学名:

- Panthera uncia

- 英名:

- Snow Leopard

- 分布:

- ヒマラヤおよび中央アジアの高山帯

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

ユキヒョウはアジアの寒冷かつ険峻な山岳地帯に分布する、最も高地に適応したネコ科の野生動物です。

崖や岩場、峡谷といった生息環境に適した、頑丈な四肢と跳躍力、バランスを取る役目を果たす1メートルもの尾を持ち、季節や雪の深さに応じて移動しながらくらしています。

獲物は、マーモットのような小動物から、野生のヤギやヒツジであるマーコールやアルガリまで幅広く、自分の3倍も重い、大型の獲物を仕留めることもあります。ユキヒョウの個体数は2,710~3,386頭と推定されていますが、もともと人の立ち入り難い、厳しい環境に生息しているため、正確な数字は分かっていません。

それでも、高価な毛皮を狙う密猟や密輸は今も続いているほか、家畜の放牧地が広がったことで、獲物の草食動物が減少したり、ユキヒョウが家畜を襲い、害獣として殺される問題が生じています。

生息国の経済発展に伴い、高地にまで及ぶようになった道路などの開発も、大きな脅威です。

さらに、最高で6,000mにもなるユキヒョウの生息環境である山岳の環境は、世界で気候変動の影響を最も強く受ける自然の一つ。

温暖化によって山岳の気候や植生が変化し、氷河が失われ、森林がより高地まで進出してくれば、ユキヒョウは本来の生息地と、そこで生きる術を失うことになるでしょう。長らく謎に包まれていた、野生のユキヒョウの姿がヒマラヤで初めてカメラに収められたのは、1970年代のことでした。

WWFも1982年、この過酷な自然の中での調査と保護活動を開始。現在もユキヒョウの重要な生息域の一つである、ヒマラヤのアンナプルナとラングバレーの保護区設立に大きく貢献しました。

しかし現在は、これまでのような、保護区の設立や、密猟を防ぐパトロールを支援する活動だけでは、ユキヒョウを守ることが難しくなっています。

これからは、世界の各地で排出される温室効果ガスが、こうした野生生物の未来に、深くかかわっていることを、もっと意識していく必要があります。 -

© Fritz Pölking / WWF

ジャイアントパンダ

- 分類:

- 食肉目クマ科ジャイアントパンダ属

- 学名:

- Ailuropoda melanoleuca

- 英名:

- Giant Panda

- 分布:

- 中国四川省、陝西省の山地林

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

食肉目クマ科の動物の一種ですが、99%の食物を数種のタケだけに頼っている、草食の動物です。硬いタケをかみ砕き、すりつぶすことのできる、幅広い大きな臼歯や、前肢にタケやササの葉をはさむことのできる指状の突起「第六の指」を持ちます。

生息域は、中国の陝西省、四川省のごく限られた山地の森のみで、しかもその多くは、細かく分断されています。近年は盛んに行なわれている保護活動の結果、個体数が増加傾向にあるとみられていますが、それでもその数は、最大1,000頭ほど(成獣のみの数)。絶滅の危機は今なお続いています。長年、開発による山林の消失は、野生のジャイアントパンダを脅かす原因とされてきましたが、近年は地球温暖化による生息環境への影響が心配されています。

パンダは、もともとタケの群生する、険しい山地の森でしか生きられないため、その環境が失われたり、変化すると、一気に絶滅の危機が高くなるのです。

実際、気温や気候の変化による影響を受け、生育や発芽ができなくなるタケが出てくる可能性も指摘されており、これが大規模な竹林の減少や消滅につながるおそれがあります。そうなれば、野生のパンダは生きるすべを失い、絶滅に追いこまれることになります。ジャイアントパンダの場合、生きる上で欠かせない竹林の代わりとなる生息域がありません。地球温暖化がもたらす限られた山地の環境変化は、パンダにとって深刻な脅威となります。これは、特殊な食性や、限られた生息域を持つ、他の野生動物においても同様です。

保全のためには、まず温暖化を止めること。そして、生息地の森を守り、分断された野生のパンダの分布域を「緑の回廊(コリドー)」でつなぐことで、孤立した個体群が移動できる環境を整え、繁殖確率を上げるなど、地球温暖化による影響を、極力緩和する活動に取り組む必要があります。 -

© Martin Harvey / WWF

ウミイグアナ

- 分類:

- 有隣目イグアナ科ウミイグアナ属

- 学名:

- Amblyrhynchus cristatus

- 英名:

- Marine Iguana

- 分布:

- 南米ガラパゴス諸島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

ウミイグアナは海で採食する唯一のトカゲとして知られています。

生息しているのは、進化論の島として知られる、南米エクアドルのガラパゴス諸島。この島々の沿岸部をすみかとし、周辺の浅海や干潟などの潮間帯で、海藻を食べて暮らしています。普段はそれほど深く潜りませんが、30メートルもの深さまで潜ることもあります。

長い尾を除いた体長は、30~50㎝になり、生息する島によって、大きさや身体の形状が異なることが知られています。

巣は海岸や内陸の砂地に穴を掘ってつくり、通常2~3個の卵を産みます。ウミイグアナは、3種ほどの限られた海藻しか食べませんが、地球温暖化(気候変動)による「エルニーニョ現象」が発生すると、深刻な食物不足に陥り、多くの個体が餓死します。

エルニーニョ現象によって、海水の表面温度が上がると、海藻の養分となる豊富な無機物を含んだ、海底からの冷たい湧昇流(上向きの海流)が抑えつけられ、食物の海藻が減少するためです。

過去に起きたエルニーニョ現象では、生息域によっては最大で個体の9割が死んだ例も報告されており、今後、気候変動の深刻化によって、エルニーニョ現象の発生頻度が高まると、このウミイグアナの危機はより深刻になると予想されています。人為的に引き起こされている気候変動のような、現地の島々での保護活動だけでは解決できない問題については、ガラパゴスのような貴重な自然に及ぶ気候変動の影響を、世界の国々が正しく理解し、厳しい温室効果ガスの排出削減を実現しなくてはなりません。

また、こうした気候変動が、ウミイグアナに及ぼす影響を極力抑えるためにも、生息地の沿岸や海域で、卵や幼体を襲うネコやネズミなどの外来生物の管理の徹底や、プラスチックや船からの油による海洋汚染を防除する取り組みを、普段から実施することが重要です。 -

© Wim van Passel / WWF

トナカイ(カリブー)

- 分類:

- 鯨偶蹄目シカ科トナカイ属

- 学名:

- Rangifer tarandus

- 英名:

- Reindeer, Caribou

- 分布:

- 北米およびアジア、ヨーロッパ北部(北緯50~81度)、グリーンランド、北極圏の島々など

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

北極圏とその周辺に生息するトナカイは、シカ類の中で最北に分布する種であり、唯一メスにも角があること、また大群で大移動をすることなど、特異な点をいくつも持つ1属1種の動物です。山地や森林にも生息しますが、全体の7割近くはツンドラと呼ばれる極北の原野をすみかとします。季節に応じ、食物となる地衣類などの植物を求めて移動を行なうのは、このツンドラで生きるトナカイの個体群です。

地球温暖化による結氷や降雪の変化は、トナカイにとって致命的な打撃となっています。トナカイはシカ類では珍しく、春先に一斉に出産しますが、気候が変化すると、植物の生育する時期と子育ての次期がずれ、仔を無事に育てられなくなってしまいます。また、気候変動は、時にトナカイを死に至らしめるほどの天敵である蚊の増加と、この虫が媒介する病気の拡散をもたらしていると指摘されています。

さらに、石油パイプラインなどの設置をはじめとしたさまざまな開発も移動ルートの遮断し、影響を及ぼしています。トナカイの群が長距離を移動して目指す、植物豊かな夏のツンドラは、わずか数週間で終わり。開発された場所を迂回し、移動に時間がかかれば、夏に十分な食物が採れず、繁殖活動に深刻な影響が及ぶことになるのです。トナカイは2016年に初めて、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに絶滅危機種として名を連ねることになりました。過去20~30年間での急減が明らかになったためです。往時480万頭とされた個体数は、2015年の推定で289万頭まで減少しました。数は今も、多くいるように見えますが、気候変動によって、生息環境の変化がさらに進めば、さらに一気に減少してしまう可能性があります。トナカイを守るためには、開発などの問題を解決しながら、気候変動を止めるための取り組みを、世界が一致して行なっていく必要があるのです。

-

© Martin Harvey / WWF

セイウチ

- 分類:

- 食肉目セイウチ科セイウチ属

- 学名:

- Odobenus rosmarus

- 英名:

- Walrus

- 分布:

- 北極圏~亜北極圏の比較的浅い大陸棚

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

北極圏から亜北極圏の海域に分布する、大型の海生哺乳類です。オスは全長3.6m、体重は最大で1.5トンにもなり、オスとメス両方に見られる巨大な牙は、大きなものでは一本で5kgもの重さになります。

大陸棚のような比較的に浅い海や、海岸部に生息し、水中で採食しますが、長時間海中にとどまって潜ることは稀。海底で口の周りに生えた敏感なひげを使い、主食の二枚貝、エビやカニなどの甲殻類などを食べています。数頭から多い時には1,000頭を超える群をつくりますが、こうした群が見られる場所は、いずれも食物となる小動物が多く生息する海域や、それらを探しやすい場所に重なっています。古くから肉や脂を求めて狩猟の対象とされてきたセイウチは、地域的には減少が報告されてきましたが、種全体としては絶滅の危機はないとされていました。しかし、2016年に絶滅危機種のリストに「VU:危急種」として掲載。原因は、地球温暖化(気候変動)により、北極圏やその周辺で、海氷の減少が進んでいるためです。セイウチは繁殖や休息、また採食場所への足掛かりとして、海岸だけでなく、海に浮かんだ海氷も多く利用します。そのため、海氷の減少による強い影響を受けているのです。主要な生息海域である、ベーリング海やチュクチ海では、2000年代の半ばから後半までに最大80%も海氷が消滅するという予測もあります。こうしたことから、今後さらに減少すると警告されています。

セイウチは世界に10万頭あまりが今も生き残っていると推定されていますが、繁殖力は弱く、3年に1回、仔を1頭産むのみで、一度大幅に減少すると、回復が難しい動物です。北極圏は地球上で最も温暖化の影響を強く受ける環境の一つとされていますが、そうした場所に生息するセイウチなどを、絶滅や減少から救うためには、何をおいてもまず地球温暖化を止めねばなりません。同時に、温暖化による影響を少しでも緩和するために、生息海域での油田開発や、違法な捕獲の取り締まりなど、減少につながる他の要因についても、しっかりと対応していくことが重要です。

-

© Tom Arnbom / WWF-Sweden

アカアシミツユビカモメ

- 分類:

- チドリ目カモメ科ミツユビカモメ属

- 学名:

- Rissa brevirostris

- 英名:

- Red-legged Kittiwake

- 分布:

- 北極圏~亜北極圏の比較的浅い大陸棚

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

太平洋の北部、ベーリング海周辺に生息する、小型のカモメの一種です。洋上を広く飛び回り、海の表層でタラなどの幼魚やイカなどを捕食。日本でも稀な冬鳥として飛来が確認されたことがあります。個体数は推定で10万~50万羽とされており、生息域はベーリング海全域に及びますが、現在までに知られている繁殖地は、わずかに13カ所。離島の300mにもなる崖などに集団で営巣しますが、過去にはこうした島々で、大規模な減少が起きた結果、現在も絶滅の危機が心配されています。

アカアシミツユビカモメの生息域は、南北の緯度10度以内の海域に限られています。また、繁殖期の食物と栄養を、ほぼハダカイワシという特定の魚だけに頼っているため、地球温暖化(気候変動)により、こうした海域の海水温が変化すると、その影響を強く受けることが心配されています。実際、温暖化によって促進される海氷の減少などは、寒い海の自然のサイクルを狂わせ、生息する主な生物の資源量を変化させたり、その行動パターンや、繁殖の時期などをも、変えてしまう可能性があるのです。アカアシミツユビカモメのように、限られた特定の生息環境を持ち、特定の生存条件のもとで生きのびてきた野生生物にとって、気候変動はきわめて重大な絶滅危機の要因となります。

アカアシミツユビカモメは、20世紀の後半から、過剰な漁業などによる影響を受け、また、主要な繁殖地での営巣数が激減したことなどを受けて、その個体数を減らしてきました。現在は、繁殖地が手厚い保護下に置かれ、漁業との競合や、ネズミなどの外来生物によるヒナや卵への脅威も軽減されていますが、地球温暖化はそうした脅威とは全く別の、新たな、そして大規模な問題です。アカアシミツユビカモメの危機は、今後生じると予想されている、海洋環境の変化に基づき、指摘されているものですが、この変化は、同じ海域に生息し、その自然の豊かさに頼って生きる、他の多くの野生動物にとっても、同様に深刻な脅威を及ぼすものとなります。

-

© Tom Arnbom / WWF-Sweden

アオウミガメ

- 分類:

- カメ目ウミガメ科アオウミガメ属

- 学名:

- Chelonia mydas

- 英名:

- Chelonia mydas

- 分布:

- 太平洋、大西洋、インド洋、地中海

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

世界の熱帯から亜熱帯にかけての海域に広く分布するウミガメの一種です。ウミガメ類の中では珍しい、ほぼ完全な草食性で、海中に群生するアマモやウミヒルモなどの海草、さらに藻類も食べています。産卵は何回かに分けて、海岸の砂浜で行なわれ、一度に80~150個ほどの卵を産みます。メスはこの産卵の折に上陸しますが、オスは卵から産まれて海へと旅立った後は、基本的に上陸することはありません。アオウミガメの姿は、140か国以上の沿岸域で確認されており、産卵のために上陸する国も80カ国以上あるといわれています。

アオウミガメは世界の海に広く分布するにも関わらず、1980年代から絶滅の危機が指摘されてきました。主な原因は、食用や商用にするための卵の乱獲、産卵場所である砂浜や、採食場所である海草藻場の開発、海洋汚染、そして漁網に誤ってかかり命を落とす混獲などです。

さらに、近年は地球温暖化の深刻な影響が指摘されるようになりました。 ウミガメ類は生み落とされた卵を取り巻く砂の温度が、約29度(摂氏)よりも低ければオスが生まれやすく、高ければメスが生まれやすいとされています。このため、温暖化によって温度が上昇すると、オスとメスの性比が偏ってしまい、継続的な繁殖が難しくなってしまうのです。実際、オーストラリアのグレートバリアリーフ北部では、孵化した卵の9割がメスだったという調査結果も報告されています。地域によっては、個体数が安定しているところもありますが、多くの場所では混獲や産卵場所の開発といった問題が今も続いています。今では法律でウミガメを守る国も増えてきましたが、それが守られているとは限らず、脅威の原因を取り除く取り組みはこれからも続けていく必要があります。

それに加えて、地球規模で起きている温暖化についても、その影響を抑えるための取り組みを、より促進してゆかねばなりません。このまま温暖化が進めば、アオウミガメはメスばかりとなり、子孫を残すことができなくなるでしょう。

日本の小笠原諸島や南西諸島などにも、アオウミガメが産卵のために上陸します。そのアオウミガメたちの未来を守っていくためにも、地球温暖化の防止は必要な取り組みなのです。 -

© Jürgen Freund / WWF

シロナガスクジラ

- 分類:

- 鯨偶蹄目ナガスクジラ科ナガスクジラ属

- 学名:

- Balaenoptera musculus

- 英名:

- Blue Whale

- 分布:

- 地中海、オホーツク海、ベーリング海などを除くすべての海域

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

最大の個体では全長が30m以上、体重190トンにもなるシロナガスクジラは、現存する野生動物では最大の種です。北極から熱帯、南極までの、一部の海域を除くすべての海域を生息域として、季節に応じて大きく移動しながらくらしています。主食は、オキアミなどのプランクトンで、最長1mにもなる330枚もあるくじらひげを使い、海水から漉しとるようにして食べます。南極の周辺海域など、こうしたプランクトンが豊富な海域で比較的に多く確認されています。

シロナガスクジラは、1860年代から約100年間続いた近代的な商業捕鯨により、大きく数を減らしました。1926年に14万頭以上といわれた個体数も、最近の推定では5,000~15,000頭。現在は捕鯨による直接的な減少は起きていませんが、過去の減少からの回復は今も十分ではありません。また他にも、船のスクリューで傷を負う事故や、混獲、有害化学物質などの影響も指摘されています。

さらに、地球温暖化の主因である二酸化炭素(CO2)が増加し、それが大量に海に溶け込むことで生じる「海水の酸性化」も、脅威として懸念されるようになりました。海水の酸性度が上がると、シロナガスクジラが主食とする、ナンキョクオキアミなどの甲殻類の殻が溶け、その発生量が激減する可能性があります。これは、大量の食物を必要とするシロナガスクジラにとって、きわめて大きな危機となり得る要因です。海洋の酸性化と同じく、大気中のCO2の濃度の上昇によって深刻化する地球温暖化は、海流も変化させてしまうため、その影響も懸念されています。特に、海面付近の水温が高くなり、それが停滞してしまうと、プランクトンの発生に欠かせない豊富な無機物を含んだ海底からの冷たい湧昇流が阻まれ、海域全体の生産性が大きく損なわれることになります。そのようなことになれば、シロナガスクジラは不足する食物を補うため、採食のために100キロ単位でより広範な海域を泳ぎ回ることになり、体力の浪費や繁殖機会の低減にさらされるでしょう。

地球温暖化が海洋の生態系にどのような影響を及ぼすのか。こうした危機についても理解しながら、CO2の排出削減に取り組んでいかねばなりません。

森林破壊の影響を受ける野生動物たち

-

© Alain Compost / WWF

スマトラサイ

- 分類:

- 奇蹄目サイ科スマトラサイ属

- 学名:

- Dicerorhinus sumatrensis

- 英名:

- Sumatran Rhinoceros

- 分布:

- スマトラ島、ボルネオ島の熱帯雨林

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

スマトラサイは世界に5種が現存するサイの1種で、現在最も絶滅の危機が高い大型哺乳動物の一種でもあります。

スマトラサイはかつて、東南アジアの熱帯林に広く分布していましたが、19世紀以降、大幅に減少。特に、過去30年間で、個体数は少なくとも80%減少したと考えられています。

大陸ではすでに姿を消し、現在はスマトラ島とボルネオ島の限られた地域に、推定で30頭ほどが生き残っているのみと考えられています。最大の脅威の一つは、生息環境である森林の破壊。スマトラサイは人の手が入った森(二次林)にも姿を見せますが、本来は原生の熱帯林に生きる野生動物。そうした森は20世紀後半以降、木材の伐採や、紙の原料(パルプ)を作るための植林、パーム油を採るアブラヤシのプランテーションの急増により減少、劣化、分断され続けてきました。

また、こうした開発によって、森の奥に人が容易に入り込むようになり、それが密猟につながりました。高価な薬の原料とされるサイの角を狙った密猟は、絶滅危機のもう一つの大きな原因。現在、サイの角の国際取引は禁じられていますが、ベトナムなどアジアの一部では高額で密売されており、残りわずかなスマトラサイを狙った密猟の引き金になっています。スマトラサイの保護活動は国際的な協力のもと、長年にわたり続けられてきました。WWFも生息国で保護・調査活動を展開。ボルネオの東カリマンタンでは2013年、20年ぶりにその生存を確認しました。

しかし、生息環境の森林の保全や、人工的な飼育繁殖の難航など、スマトラサイの保護活動は多くの困難に直面しており、減少を増加に転じるには至っていません。

まずは、貴重な熱帯の森を守り、密猟を防ぐことができるか。明確ですが難しいこの問いの答えが、スマトラサイとすみかの森の未来を決めることになります。 -

© Adam Mallon

スマトラオランウータン

- 分類:

- 霊長目ヒト科オランウータン属

- 学名:

- Pongo abelii

- 英名:

- Sumatran Orangutan

- 分布:

- インドネシア・スマトラ島の熱帯雨林

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

スマトラオランウータンは、インドネシアのスマトラ島の熱帯林にのみ分布する、大型類人猿オランウータンの一種です。

以前は、隣のボルネオ島にすむボルネオオランウータンと同じ種とされていましたが、現在は別種とされています。

オランウータンは、基本的に森の木の上で暮らす樹上生活者ですが、しばしば地上に降りるボルネオオランウータンに対し、スマトラオランウータンは、特にメスは、まず地上に降りることがありません。スマトラオランウータンは、19世紀半ばまで、スマトラ島の北~中南部の熱帯林に広く分布していました。それが20世紀後半までに著しく減少。近年の推定では、約1万3,000頭ほどが生き残るのみと言われています。

絶滅危機の原因は、生息環境である熱帯林の消失、劣化、分断。今も紙パルプの原料を目的とした伐採や植林、アブラヤシ農園(プランテーション)への土地転換が、こうした危機を引き起こしています。

樹上から降りることのないスマトラオランウータンにとって、 こうした森の破壊は、非常な弱みになってきました。わずかでも森が分断されれば、生存可能なエリアは決定的に狭められることになるからです。スマトラオランウータンは、インドネシアの法律で保護されていますが、その生息域の6割以上は、保護区の外に位置しています。島の中部のブキ・ディカプル国立公園では、保護した個体を森に戻す再導入(野生復帰)計画も進められていますが、周辺では森林伐採が今も進んでいます。

スマトラオランウータンを守るためには、スマトラ島に残された貴重な熱帯林を、厳しく守る必要があります。そしてそのためには、スマトラで生産されている紙やパーム油などを輸入・利用している日本でも、消費の在り方を見直してゆかねばなりません。 -

© Alain Compost / WWF

ボルネオウンピョウ

- 分類:

- 食肉目ネコ科ウンピョウ属

- 学名:

- Neofelis diardi

- 英名:

- Sunda Clouded Leopard

- 分布:

- ボルネオ島、スマトラ島の熱帯林

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

ボルネオウンピョウは、スマトラ島とボルネオ島の熱帯林に分布する中型のネコ科動物で、全長は最大で約2メートルほど。その半分近くは樹上でバランスをとるための長い尾です。

また、短い脚、よく回る手首と大きな掌(手のひら)、がっしりした厚い顎、そしてネコ類中でも屈指の長さを誇る犬歯(牙)など、際立った特徴を持ちます。

スマトラ島では西部を中心とする険しい山地の自然林で主に夜間、行動しているようですが、ボルネオ島ではより低地の二次林や、伐採地などで、日中、地上で狩りをする様子も観察されています。こうした行動は、ボルネオ島により大型の肉食獣であるトラが生息していないことと、関係があるのかもしれなません。毛皮目的の密猟もありますが、ボルネオウンピョウにとっての最大の脅威は、すみかである森の消失です。パーム油を生産するためのアブラヤシや、ゴム採取のための農園開発が、その主因です。

この影響は、ボルネオウンピョウだけでなく、その獲物となる鳥類やヘビ、魚、マメジカ、ハリネズミから、オナガザル類やオランウータンといった、多種多様な野生動物にも及んでいます。ボルネオウンピョウの推定個体数は、ボルネオに約3,800頭、スマトラに730個体ほどと、極めて少ないと考えられている上、生息密度も100平方キロあたり平均で0.8 ~4.4頭と、決して多くありません。

また、もともと見通しの利かない森に生息する上、木から木へ枝をつたって移動することも多いため、調査が難しい野生動物です。このまま森の消失が進めば、生息していることが正しく知られないまま、姿を消していく地域が広がってゆく恐れもあります。

保護のためには、現地の農業生産の効率を上げ、新たな農地の開発を防ぐなど、地域に根差した森林を守る取り組みを、より広げていく必要があります。 -

© WWF / Martina Lippuner

アカハラキツネザル

- 分類:

- 霊長目キツネザル科ユーレムール属

- 学名:

- Eulemur rubriventer

- 英名:

- Red-bellied Lemur

- 分布:

- マダガスカル東部~北部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

アカハラキツネザルは、アフリカの東、インド洋に浮かぶマダガスカル島に分布するサルの1種で、頭胴長は約40cm、体重も2kg程度の、ネコくらいのサイズの動物です。特徴は、樹上でバランスを取るために活躍する長い尾で、時に50cmを超えることもあります。

オスとメスのペアを基礎とした数頭の群でくらし、キツネザル類では例外的に、オスも仔を背負って世話をします。主食は果実で、植物の葉や花、昆虫などの小動物を食べることもあります。また、昼行性が多い霊長類では珍しく、昼夜関係なく行動することも知られています。20世紀からマダガスカルで続いてきた農地拡大と違法伐採は、島の森を広く破壊。多くのキツネザル類を絶滅の縁へと追いつめる主因になってきました。また、現地にはキツネザルを捕獲し、食用にする習慣が今もあり、これもアカハラキツネザルを減少させる一因になっています。

現在の個体数は、1万とも10万ともいわれ、定かでありませんが、生息している可能性のある場所が、かなり広大であることを考えると、10万頭でも決して多いとはいえません。さらに、そのすみかの森は開発によって各地で分断。まとまった個体数が生息しているのは、約1,800頭が生息するラノマファナ国立公園など一部の保護区に限られています。マダガスカル島は、中生代の白亜紀、今から8,000万年以上前に、他の大陸と分離し、長く独自の歴史を歩んできました。キツネザル類を筆頭に、世界でこの島にだけ生息する野生生物も、少なくありません。

その中でアカハラキツネザルは、森の果実を食し、糞と共に木々の種を散布して、島の森を育んできました。その森が失われ、アカハラキツネザル自身も数を減らす悪循環が続いています。

アカハラキツネザルが仔を産むのは、一年に一度。それも一頭のみで、赤ん坊の死亡率は50%といわれ、繁殖力は極めて低いといわねばなりません。安心してくらせる森を守らなければ、このサルの未来を守ることはできないのです。 -

© David Lawson / WWF-UK

ジャガー

- 分類:

- 食肉目ネコ科ヒョウ属

- 学名:

- Panthera onca

- 英名:

- Jaguar

- 分布:

- 中米~南米大陸中部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- NT(2024年)

アメリカ大陸に分布するネコ科最大の野生動物で、熱帯林や二次林、サバンナ、湿地帯など、多様な自然環境に生息します。 生息する場所によって、獲物として捕らえる動物が異なっており、その種数も、バク類やペッカリー、カピバラ、ワニ類など、 85種にものぼるといわれています。

毛皮の模様はヒョウに似ますが、ジャガーの方が大きな顎と牙を持ち、がっしりした体つきをしています。また、ヒョウはアジアとアフリカ、ジャガーはアメリカに分布しており、生息域が重なることはありません。ジャガーはかつて、アメリカ合衆国のテキサスやアリゾナにも分布していましたが、これらの地域では、毛皮を狙った狩猟や、家畜を襲う害獣として駆除されたことで絶滅。現在はこうした駆除や密猟に加え、生息地を農地などに転換する開発が進み、絶滅の危機が高まっています。

メキシコをはじめとする中米諸国では、特に危機が深刻で、最も多くの個体群が生息している南米のアマゾンでも、熱帯林の開発によって、数が減少していると考えられています。ジャガーは分布域が広く、生息する環境も多様で、特に熱帯林のような見通しの効かない場所に生息するため、個体数がどれくらいいるのかは、正確に分かっていません。また、繁殖についても飼育されている個体のデータ以外はほとんどなく、生態も多くが謎に包まれています。

それでも、近年の中南米における森林破壊の深刻化は、ジャガーの未来に深刻な影を落としています。特に、大規模な農地や牧草地の造成による、熱帯林や湿地の開発は、ジャガーの生息域を分断し、個体の交流を阻害しているといわれ、繁殖にも悪影響を及ぼしていると考えられています。

ジャガーの保護には、多国間の協力による、より詳しい科学的な生息および生態に関する調査と、森林破壊を食い止める取り組みが欠かせません。 -

© WWF-Brazil / Adriano Gambarini

ムリキ(ウーリークモザル)

- 分類:

- 霊長目オマキザル科ウーリークモザル属

- 学名:

- Brachyteles arachnoides

- 英名:

- Muriqui, Woolly Spider Monkey

- 分布:

- ブラジル(大西洋沿岸林)

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

ムリキはブラジルの大西洋に面した、標高400~1,880mの常緑照葉樹林や季節林に生息するサルで、中南米に生息する霊長類では最大の種です。

頭胴長は65~80センチ。それとほぼ同じ長さを持つ尾の先の内側は、皮膚が露出しており、まるで手のように木の枝などを器用につかむことができます。

第5の手足ともいうべきこの尾は、ムリキが樹上生活者としてどれほどに高度な適応を遂げたかを示す、進化の一例といえるでしょう。

主食は植物の葉で、果物も好み、昆虫などの小動物も食べることがあります。ムリキが生息するブラジルの大西洋沿岸は、19世紀の前半頃までは100万平方キロメートルにおよぶ面積を誇っていました。

しかし、ヨーロッパ人による南米進出と開拓が本格化すると、森は広く伐採され、先住民のインディオも迫害されるようになりました。アマゾンと異なり、海に面していたことが、こうした開発や侵入を容易にした理由の一つであったと考えられます。

ムリキが減少を続けてきた理由は、この大西洋沿岸の熱帯林の消失理由と重なります。今も続く森林の伐採と分断、ボーキサイトや花崗岩などの発掘、植民地時代から残るハンティングの慣習。州立公園や国立公園といった自然保護区でも起きている、違法な樹木の伐採などが、脅威となっています。ムリキの推定個体数は、1,100~1,200頭ほど。しかも、その多くが小さな個体群に分断され、永続的な繁殖が難しいのではないかと懸念されています。こうした生息域の分断は、そのまま森林の破壊と分断により生じているものです。ムリキはまた、繁殖力が弱く、人工的な繁殖も試みられてはいるものの、実現は難しいと考えらえています。この動物を守るためには、残された森林を保全し、森の自然と共に生き延びていく手立てを講じていくほかないのです。

-

© Anton Vorauer / WWF

バンテン(ジャワスイギュウ)

- 分類:

- 鯨偶蹄目ウシ科ウシ属

- 学名:

- Bos javanicus

- 英名:

- Banteng

- 分布:

- インドシナ半島、ボルネオ島、ジャワ島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

バンテン(ジャワスイギュウ)は、現在、地球上に4種が知られる、ウシ科ウシ(Bos)属に分類される野生ウシ(ヤギュウ類)の1種です。東南アジアのインドシナ半島とボルネオ、ジャワ、バリの各島に生息し、頭胴長は2メートル以上。体重は最大で900キロを超えます。巨大な体躯と、雌雄ともに頭に戴いた立派な角、群で行動するその様は、ウシという動物のまさに野生の姿といえるでしょう。生息環境は、熱帯雨林よりも、落葉樹林や二次林のような明るい森を好み、乾燥し開けた場所で主食の草を食べます。もっとも、食物は環境や季節によって変化し、果実や花、樹皮、若木の枝やタケの葉なども食べることもあります。

現在では、バンテンは主に夜に行動するといわれていますが、100年ほど前までは、日中も普通に姿が見られました。行動が変化した原因はは、ヒトによる狩猟の激化。バンテンは生息国で保護動物に指定されているが、今も角や肉を狙った密猟が跡を絶たちません。また、家畜ウシとの交雑も問題になっています。

もう大きな一つの脅威は、生息地の自然破壊です。20世紀後半から盛んになった、アブラヤシなどを栽培する大規模な農園開発の影響は深刻で、道路や居住地の建設も、バンテンのすむ森を分断してきました。特にインドシナ半島では、この30年で生息域が激減したとみられています。熱帯の森にすむバンテンの個体数は正確にはわかっていませんが、推定ではその数4,000~8,000頭。生き残っている主な場所は、インドネシアのウジュンクーロン国立公園をはじめとする、各地の自然保護区にほぼ限られています。バンテンを保護するためには、まずこれらの保護区の管理を充実し、残されている森の自然を守りながら、密猟を防いでゆかねばなりません。また、こうした保護区の森は、トラやアジアゾウ、ジャワサイといった、他の希少種のすみかにも重なっています。このバンテンが生きられる森を守ることは、さらに多くのさまざまな野生動物を未来守ることに、確かにつながっているのです。

-

© Andy Isaacson / WWF-US

ニシゴリラ

- 分類:

- 霊長目ヒト科ゴリラ属

- 学名:

- Gorilla gorilla

- 英名:

- Western Gorilla

- 分布:

- 中部アフリカのコンゴ盆地

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

ニシゴリラはアフリカに生息する大型類人猿ゴリラの1種です。アフリカ中部を流れ、大西洋にそそぐコンゴ川流域の熱帯雨林にすむニシローランドゴリラと、ナイジェリアおよびカメルーンの国境地帯に分布するクロスリバーゴリラ(ナイジェリアゴリラ)の2つの亜種に大きく分けられています。シルバーバックと呼ばれる、オスをリーダーとした群でくらし、主食は熱帯の森に生育する、さまざまな植物の実、葉や茎、根など。動物質の食物としては、アリやシロアリを食べることが知られています。群は一定の行動範囲を持ち、その中を移動しながら暮らしていますが、縄張りの意識はそれほどなく、複数の群の行動圏が重なることも珍しくありません。

ニシゴリラは70万平方キロにおよぶ生息域をもち、推定個体数も30万頭以上と、多い印象を受けます。しかし、近年の急激な減少により、深刻な絶滅の危機が指摘されています。数の多いニシローランドゴリラは2018年に31万6,000頭とすいていされましたが、2013年以降の5年間に13.5%も減少。さらに、その前の8年間で19.4%もその数を減らしたと考えられています。原因は密猟、森林の伐採、そしてヒトからうつされた感染症のエボラ出血熱です。これらの問題はいずれも、森が切り拓かれ、道路などが敷設されたことにより発生し、拡大してきました。森林破壊によって、ゴリラのすみかが分断され、失われるのみならず、人が自然の奥地にまで入り込むようになったことで、密猟や病原菌までもが、ニシゴリラを襲うようになったのです。

ニシゴリラを守り、個体数の回復をはかっていくためには、自然の森を十分に守り、その環境を維持していくことが、何よりも大きなカギとなります。また、ニシローランドゴリラについては、保護区内に生息している個体が、全体の22%ほどにとどまっています。このため、より広域な生息地を早急に法的な保護下に置くことや、持続可能な森林の利用を充実させていくことも、重要な保全の取り組みです。

そして、そのためには地域の貧困の問題や、武力を用いた紛争などの社会的な不安、課題を、同時に解決していく必要もあります。ゴリラの保護活動は、こうした政情不安や戦争行為などにより、過去に幾度も休止を余儀なくされてきました。社会体な安定と、持続可能な開発の実現、そして森との共存が、ニシゴリラを守る上では欠かせません。 -

© Josh Bowell

フクロムササビ

- 分類:

- 双前歯目リングテイル科フクロムササビ属

- 学名:

- Petauroides volans

- 英名:

- Greater Glider

- 分布:

- オーストラリア東部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

オーストラリア東部の山地の森に生息するフクロムササビは、カンガルーなどと同じく、お腹に仔を育てる袋を持つ有袋類の一種です。全長は最大で1mほどになりますが、その半分以上は長い尾で占められています。前肢と後肢の間に被膜を持ち、齧歯類のムササビのように木から木へ滑空することができ、生活史のほとんどを樹上で過ごします。主食はさまざまな種類のユーカリの木の葉。フクロムササビは、季節によって葉を食べるユーカリの種類を変えるため、生息環境も複数のユーカリの樹種を中心とした森林に限られています。

フクロムササビがIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに初めて、絶滅の恐れが高いとされる「VU(危急種)」に選定されたのは、2016年のことでした。これは、コアラなどが同じく絶滅危機種に選定されたのと同時で、危機の要因もまた共通していました。すなわち、オーストラリアの各地で頻発していた干ばつと、それに伴う森林火災の激化です。この干ばつは、気候変動(地球温暖化)によるものと考えられ、同じくオーストラリアの森林に棲息する、多くの野生生物にも危機をもたらしていました。2019年にはオーストラリア全土を、大規模な山火事が襲いましたが、フクロムササビが生息する東部の山地は、その被害がとりわけ甚大で、今後も長期的にその影響を受けることが心配されています。

フクロムササビは平地から最高で標高1,200mの山地にまで広がる森の中に生息しているため、推定される個体数5万~50万も、詳しいことがよくわかっていません。しかし、生息が確認されていた各地域の状況は、それぞれこの20~50年ほどで確実に悪化しており、中には姿が見られなくなった地域も確認されています。原因となってきた、農地の拡大による森の消失や、樹木の伐採などは、今も解決せねばならない問題として残されています。

また、フクロムササビが人工的な二次林はあまり好まず、原生の森に比較的多く生息することや、繁殖する時にも樹洞のある大きな木を必要とする、といった習性をふまえながら、自然度の高い森の保全と、気候変動の脅威を防ぐ取り組みに、注力していく必要があります。 -

© Andy Isaacson / WWF-US

キンイロアデガエル

- 分類:

- 無尾目マダガスカルカエル科マダガスカルカエル属

- 学名:

- Mantella aurantiaca

- 英名:

- Golden Mantella

- 分布:

- マダガスカル島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

キンイロアデガエル(キンイロマダガスカルガエル)は、アフリカ大陸の東に浮かぶマダガスカル島にのみ生息するカエルの一種です。大きさは2~3センチほどで、メスの方が身体が大きく、体色は黄色が強いタイプと、赤色が強いタイプの2つに分けられます。この鮮やかな体色は、皮膚に毒を持つことを示すためのものと考えられています。標高920~960メートルの山地に広がる、タコノキを主とした熱帯林にのみ生息し、卵は夏の雨期に、水中ではなく、地上の重なった落ち葉の間などに産み付けます。そして孵化した幼生は、雨に流されるようにして、森の中の湿地や、一時的に形成される池に入り、そこで育ちます。

現在確認されているキンイロアデガエルの生息域は、マダガスカル島の中東部、山地に残る700平方キロほどの熱帯林のみ。特に繁殖などが行なわれているエリアは、 その中の152 平方キロの森に限られています。こうした地域では今も、木材の伐採や農地開発、合法、違法を含めた金やコバルト、ニッケルなどの採掘を目的とした、断続的な森林破壊が続いており、これによって引き起こされる森の減少や分断が、キンイロアデガエルの生存を脅かしています。さらに、美しいその姿を求める、世界中のエキゾチックペットの愛好家の需要が、密猟を引き起こす原因になっているほか、アジア南部から持ち込まれた外来生物のヘリグロヒキガエルによる影響も心配されています。

キンイロアデガエルを守るためには、限られた生息地の森の自然環境、特に繁殖に利用される水辺の環境を保全する必要があります。こうした環境は、現在その51%が、「ラムサール条約」にも登録されているトロトロフォッシー湿地とその流域(9,993ha)、およびマンガベの森の自然保護区に含まれていますが、保全管理の実施状況についてはまだ課題があり、生息環境の劣化が続いています。保護区およびその周辺での保全管理の改善、強化と、そのための国際的な支援が必要とされています。また、熱帯林という複雑な生態系に活きる、この小さなカエルについては、まだ分からないことも多く残されています。生態などの調査研究も進めながら、それに基づいた保護の施策を行なっていくことが重要です。

海洋問題の影響を受ける野生動物たち

-

© Antonio Busiello / WWF-US

ガラパゴスアホウドリ

- 分類:

- ミズナギドリ目アホウドリ科アホウドリ属

- 学名:

- Diomedea irrorata

- 英名:

- Waved Albatross

- 分布:

- ペルー(ガラパゴス諸島)、太平洋中東部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

ガラパゴスアホウドリは、進化論の島として有名な南米ガラパゴス諸島のエスパニョーラ島と、大陸に近いラプラタ島のみで繁殖する大型の海鳥です。

ラプラタ島の個体数はごくわずかであるため、繁殖個体群が存在するのは、実質的にエスパニョーラ島のみ。

広げると2.3メートルにもなる翼で洋上を飛び、海面近くの魚やイカなどを捕食します。ガラパゴスアホウドリは、生息海域のガラパゴス諸島が世界自然遺産に指定され、保全が推進されてきたこともあり、個体数が安定していました。

しかし2000年頃から減少し始め、現在は深刻な絶滅の危機が指摘されています。

原因の一つは、サメ漁で使われる、はえ縄や流し網による「混獲」です。これは、針に付けられた餌を水鳥など飲みこんだり、誤って網に絡まる事故で、他のアホウドリ類にも共通した問題です。特にエクアドルとペルーの小規模漁業では、このガラパゴスアホウドリが最も多くその犠牲になっていると考えられています。

さらに、地球温暖化にともなう、エルニーニョ現象の増加も大きな脅威になっています。これが生じると、海の生産性が大きく低下するため、ガラパゴスアホウドリをはじめとする、海の生物は、いずれも食物不足の危機にさらされることになるのです。ガラパゴスアホウドリの限られた繁殖地では、このほかにも、新たな感染症も確認され、これに感染した幼鳥に高い死亡率が認められるなど、さまざまかつ深刻な脅威が生じています。

このように複合的な要因が危機の原因となっている野生動物を守るのは、簡単なことではありません。

特に、漁業や地球温暖化のように、日本をはじめ他国の消費行動が影響を及ぼしている問題については、それぞれの国で持続可能な水産物や自然エネルギーの利用の拡大といった取り組みが欠かせません。これに加え、生息国に対して、国境を越えた協力を行なっていく必要があります。 -

© Jürgen Freund / WWF

オサガメ

- 分類:

- カメ目オサガメ科オサガメ属

- 学名:

- Dermochelys coriacea

- 英名:

- Leatherback Turtle

- 分布:

- 北極海、ベーリング海、南大洋を除く海域

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

オサガメは地球上に現存するカメ類では最大の種で、背甲の長さが120~180センチ、体重は300~700キロにもなります。

産卵時に砂浜に上陸する場合を除き、基本的には沿岸から離れた広い外洋を、絶えず泳いでくらしており、水深1,300メートルまで潜ることもあるとされています。

また、他のウミガメ類はいずれも鱗板(板のようにつながったウロコ)の甲羅を持っているのに対し、オサガメだけはこれがなく、分厚い皮膚でできた甲を持っています。オサガメを脅かしている危機には、産卵域である熱帯の海岸の自然の消失、卵の乱獲、そして漁網などに誤ってかかり命を落とす「混獲」などが挙げられます。

オサガメは総じて、外洋での漁業の影響と、沿岸域での開発の影響の双方を受けている野生動物といえるでしょう。

さらに、地球温暖化による影響も懸念されています。ウミガメ類は卵から孵る時の温度で、その個体がオスになるか、メスになるかが決まりますが、温暖化によって温度の高い砂浜が増えると、メスばかりが生まれ、性比のバランスがおかしくなってしまいます。これはオサガメについても指摘されている影響です。オサガメの現在の絶滅危機のレベルは「VU(危急種)」ですが、生息海域によっては、絶滅寸前の危機にあります。カリブ海やフロリダ半島などで繁殖する北西太平洋の個体群は、安定していますが、太平洋や、大西洋南部、インド洋では、状況が深刻です。

こうした海域では、繁殖地の砂浜の環境を保全しつつ、混獲の防除に努めていく必要があります。

また、近年は、陸から廃棄されたビニール袋などを、獲物のクラゲと間違えて食べ、それが体内から見つかるオサガメも増えています。海洋プラスチックごみ問題の解決も、オサガメの保全には欠かせない要素となります。 -

© Simon Lorenz / WWF-Hong Kong

ヨゴレ

- 分類:

- メジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属

- 学名:

- Carcharhinus longimanus

- 英名:

- Oceanic Whitetip Shark

- 分布:

- 熱帯~亜熱帯の海域

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

ヨゴレは、世界に240種以上を数えるメジロザメ目のサメの一種で、熱帯と亜熱帯の外洋に分布。成魚は2~3mになり、胎生で、卵ではなく仔ザメを産みます。

ヨゴレの持つ最大の特徴は、ひときわ大きな背びれと飛行機の翼のような胸びれです。これは、水中で「揚力」を発生させ、身体を浮かせる作用があり、このサメが外洋の環境に最も適応した種とされる理由にもなっています。

また、ヒレの先端の白っぽい模様が「ヨゴレ(汚れ)」という名前の由来になったといわれています。ヨゴレは、海の表層を泳ぎまわりながら、イカやマグロ、カジキ類のほか、海鳥や海生哺乳類など、口に入るものは何でも捕食する、外洋の生態系の頂点に立つ動物です。

しかし、こうした習性のために、マグロ類の延縄漁の漁具(針)に誤ってかかってしまう「混獲」の犠牲になりやすく、これが深刻な絶滅危機の原因になっています。

さらに、高級食材の「フカヒレ」としてヒレを利用するため、過剰な漁獲が続いてきたことも、個体の減少に拍車をかけてきました。

こうした影響の結果、1995年以降、海域によっては7割から9割以上の減少が報告されています。ヨゴレは成熟するまでに4~5年を要する上、繁殖は2年周期、妊娠期間も9カ月~1年と長く、一回で産む仔の数も平均6頭ほどと多くありません。

つまり、一度大きく数を減らしてしまうと、回復するのが難しいため、保護のためには、混獲や乱獲での減少をまず抑える必要があります。

現在、マグロ漁船上ではヨゴレの保持を禁止するルールが整い始めているほか、フカヒレの国際取引も規制されています。 こうしたルールの遵守を徹底する一方、今後はさらに、混獲の防除や、生きた個体を海に返す手段の確立、そうした情報の蓄積に向けた国際的な協力が、保護活動を進める上での大事なカギとなります。 -

© Wim van Passel / WWF

イワトビペンギン

- 分類:

- ペンギン目ペンギン科マカロニペンギン属

- 学名:

- Eudyptes chrysocome

- 英名:

- Southern Rockhopper Penguin

- 分布:

- インド洋南部、太平洋南部、大西洋南西部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

派手な冠羽が人気のイワトビペンギンは、亜南極圏に浮かぶ島々や、南米、アフリカ大陸南部の沿岸などで繁殖するペンギン類の一種で、雪や氷とはあまり縁のない暮らしをしています。

繁殖期は春で、ガレ場の多い無人島などの開けた場所に集団で営巣。時には、1.5キロも離れた巣と海を往復し、岩場や高さのある場所では、両足をそろえてジャンプするため、この名前が付けられたそうです。

獲物は魚や甲殻類、イカなどを主食とし、オスとメスは海へ食物を獲りに行く役と、巣でヒナを守りながら待つ役を分担して子育てをします。イワトビペンギンは繁殖期が終わると、その年うまれた若鳥も含め、洋上へ旅立ちますが、この海で過ごす、次の繁殖期までの間の生態については詳しいことが分かっていません。しかし、漁網に誤ってかかり命を落とす「混獲」や、船から流出した油汚染など、さまざまな脅威にさらされていると考えられています。

さらに繁殖地でも、人が島に持ち込んだネコやイヌ、ネズミなどの外来生物や、家禽の病気といった原因により、各地で数が減少。繁殖地となっている重要な島々の中には、個体数が2割から5割、時には9割も減少している例が報告されています。イワトビペンギンの総個体数は推定25万羽で、決して数が少ないわけではありませんが、繁殖地で確認されている近年の減少は、この鳥が今後絶滅するおそれがあることを示しています。

この海鳥を守るためには、島への外来生物の持ち込みや、海洋汚染などの防除を徹底し、法律でも厳しいルールを定めること、さらに、混獲を避けられる漁具などの活用や、そうした自然に配慮して行なわれる漁業への支援、さらに海洋への漁網などの投機を無くす取り組みが必要です。

消費者もまた、そうした自然に配慮した持続可能な漁業で生産されたシーフードを選ぶことで、ペンギンたちの暮らす海を守ることに貢献できます。 -

© Y.-J. Rey-Millet / WWF

キタオットセイ

- 分類:

- 食肉目アシカ科キタオットセイ属

- 学名:

- Callorhinus ursinus

- 英名:

- Northern Fur Seal

- 分布:

- 北太平洋、ベーリング海、オホーツク海、日本海

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

キタオットセイは、一年のほとんどを海でくらす海生哺乳類です。例外は夏の繁殖期ですが、この時、陸に上がる期間も、オスは平均45日、メスは35日ほど。また生まれた仔も、離乳すると海へ向かい、2~3年の間は陸に戻りません。

主食は、イカやスケトウダラ、サンマなどの魚介類で、水深60mほどの深さまで潜りながら、これらの獲物を追いますが、時には200m以上も潜ることもあります。

日本の沖合にもかなりの数が生息していると考えられていますが、陸からでは目にする機会が無いためか、あまり一般的には知られていないようです。キタオットセイは他のアシカ類と同様、防寒防水に優れた良質な毛皮を狙われ、18世紀から繁殖地の島々で乱獲されてきました。その後、キタオットセイの生息国では、1984年に商業目的の捕獲の終了に合意。狩猟による圧力は、解消されることになりました。しかし、全体の個体数の45%が集中する、アラスカのプリビロフ諸島では、今なお減少が続いており、これが将来的な絶滅を懸念させる大きな要因になっています。

この島々での減少の原因は正確には分かっていませんが、各生息域では、漁網や廃棄された漁具(ゴーストギア)に絡まって命を落とす「混獲」や、船や陸域から流出する油などの汚染が、深刻な危機をもたらしていることから、こうした問題がプリビロフ諸島の個体群にも、影響を及ぼしているのかもしれません。オットセイのような海生哺乳類は、漁業資源として人間が利用している魚やイカなどの水産物を、主食としていることが多いため、漁業被害をもたらす害獣とされ駆除されたり、漁具に絡まる混獲の犠牲になる例が多くあります。

混獲を防ぐための漁具の工夫や、漁網などを海に廃棄しないよう注意すること、また、人が漁業資源を獲りつくすことのないよう、持続可能な形での漁業を実現していくことが、キタオットセイのような海の動物との共存のカギになるといえるでしょう。 また、そうした自然や野生動物に配慮した漁業によって生産されたシーフードを、消費者が選び、購入することも、大事な取り組みです。 -

© Kevin_Schafer

ミナミウミカワウソ

- 分類:

- 食肉目イタチ科カナダカワウソ属

- 学名:

- Lontra felina

- 英名:

- Marine Otter

- 分布:

- 南米大陸西岸(ペルー、チリ、アルゼンチン)

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

世界に13種が生息するカワウソ類は、水辺に生きるイタチ科の動物のグループです。オーストラリアと南極を除く全ての大陸に広く分布し、河川や内陸の湿地、川の河口や静かな内湾、マングローブまで、多様な自然環境に生息。いずれも魚やエビ、カニ、甲殻類などの小動物を主食としています。カワウソは、南米大陸にも4種が分布していますが、ミナミウミカワウソはそのうちの1種で、4種中で最も、海の環境に適応したカワウソです。川にも入りますが、通常は外洋に面した海岸やそれに続く内湾でくらし、沖合の島などにも姿を見せることがあります。

カワウソ類は世界の各地で、撥水性の高い良質の毛皮を狙った狩猟の的にされてきました。かつては南米大陸の沿岸に広く分布していたミナミウミカワウソも、同じく1990年代まで頻繁に行なわれていた狩猟により減少。毛皮一枚につき、労働者の賃金2~3カ月分の高値で売れたことが呼び水になり、各地で姿を消してしまいました。現在は、狩猟は禁止されていますが、数が大きく減った上に、逆に近年深刻化しつつある、生息環境である海辺の自然の減少や、食物である魚介類の乱獲、さらに漁場を荒らす害獣としての駆除が、新たな絶滅の危機となっています。

ミナミウミカワウソは毎年、夏の1月から3月にかけて2頭ほどの仔を産みますが、繁殖力は強くはなく、一度減少すると回復が難しいと考えられています。また、この動物が生きるためには、すみかとしている海と陸、つながった二つの自然と、そこに生きる多様な小動物が欠かせません。こうした自然環境を守りながら、違法取引や密猟の取り締まりを徹底し、さらには人と野生動物が共存できるように、魚を獲りつくしたりしない、「持続可能な漁業」を推進していく必要があります。

-

© Martin Harvey / WWF

ケープシロカツオドリ

- 分類:

- ペリカン目カツオドリ科シロカツオドリ属

- 学名:

- Morus capensis

- 英名:

- Cape Gannet

- 分布:

- アフリカ大陸南部沿岸のインド洋および大西洋

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

時速100キロもの速さで海に突っ込み、魚を追う海鳥のなかまカツオドリ。カツオドリ類はいずれも、外洋を主な生息場所とし、無人島や岩礁などを含む小さな島々に、数千~数万羽が集団で巣を作ることで知られています。ケープシロカツオドリは、アフリカ大陸の中部~南部の沿岸に生息する、このカツオドリの一種で、体長約90センチ、広げると1.7メートルを超える翼を持ちます。なめらかな流線型の体は、この鳥が水深20メートルにまで潜る、優れた能力を持つ証。また、喉に見られる皮膚が露出した部分は、暑い熱帯の気候で、これを膨らませることで、体熱を発散する機能を持つとされています。

ケープシロカツオドリの食物の9割は、イワシやカタクチイワシ、サンマ類などの魚類。いずれも、アフリカ大陸南端の喜望峰を境に、アフリカ南部沿岸を流れる、インド洋のアギュラス海流と、大西洋のベンゲラ海流がもたらした、豊富な海の幸に依存しています。しかし、この海域は人間にとっても、古くから重要な漁場であり続けてきました。そのため、近年は特に漁業資源の乱獲による食物の不足や、海中で漁網に誤ってかかり命を落とす「混獲」などにより減少。さらに船からの油の流出事故など、海洋汚染の影響も受けていると考えられています。

ケープシロカツオドリの減少は、1950年代からすでに始まっていたと考えられています。1996年の時点では17万3,000つがいと推定されましたが、2016年までの調査では12万3,080つがいまで減少しています。

また、ケープシロカツオドリは、アフリカ中部以南の沿岸部に広く生息しているものの、繁殖地はわずかに6つの島でしか確認されておらず、こうした島々の自然環境が異常気象や外来生物などの影響を強く受けると、壊滅的な打撃を受ける可能性があります。

繁殖地の島々の保護に加え、乱獲や汚染、混獲を防ぐ取り組みを実現しない限り、この鳥の減少に歯止めをかけるのは困難です。それは、ケープシロカツオドリのみならず、ケープペンギンやミナミアフリカオットセイなど、同じ海域に息づく他の野生生物の保護にも共通した、非常に大きな課題です。 -

© Fritz Pölking / WWF

アメリカワニ

- 分類:

- ワニ目クロコダイル科ワニ属

- 学名:

- Crocodylus acutus

- 英名:

- American Crocodile

- 分布:

- 北米フロリダ半島南端、中米~南米北部沿岸部、カリブ海諸国

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

ワニ類の多くは、大小の河川や湖沼といった淡水域に生息しますが、汽水域(淡水と海水の混ざる水域)や海岸部に生息する種もいます。カリブ海沿岸、および中央アメリカの太平洋岸に生息するアメリカワニはその1種です。

アメリカワニが生息するのは、小さな島々が点在する、温暖な海の沿岸部や河口域に広がったマングローブやラグーン(サンゴ礁や砂洲などが形成する浅い水域)などの自然。特に汽水の沿岸部を好み、完全に淡水の内陸にも生息しますが、時折、海を長く泳ぐことがあります。特に、ハリケーンの後には、流された個体が離島で見つかることもあります。アメリカワニは特に1930年代から60年代にかけて、その皮を狙った乱獲により、大きく数を減らしました。1970年代に狩猟は禁止されましたが、今も密猟は発生しています。また、近年は生息域である沿岸域の自然破壊が進行。特に、マングローブを開発して行なわれる、エビの養殖場の造成などが、大きな脅威となってきました。さらに、魚が乱獲された場所では、アメリカワニが数を減らした例も報告されています。

外来生物の影響も受けています。アメリカワニは成体の大きな個体では、全長が6m以上にもなりますが、営巣地の周辺などでは、若い小さな個体や卵が、野生化した犬などに襲われる問題が起きています。いまだに起きている密猟の防除にくわえ、自然度の高い沿岸域の自然を守ることが、アメリカワニを保全する上で、重要な取り組みです。また、アメリカワニは、生息している国が18カ国に及んでいることから、こうした国々の間で情報を交換し、協力して促進していくことも大事なポイントといえるでしょう。現在アメリカワニは、多くの国で保護されていますが、中南米の一部の国では、それでも密猟や減少が続いていたり、生息地が失われる問題が起きています。保護が先進的に進んでいる国々の知見を分かち合いながら、今後の保全の取り組みを進めていくことができれば、アメリカワニの未来はきっと守れるはずです。

-

© Jürgen Freund / WWF

ジンベエザメ

- 分類:

- テンジクザメ目ジンベエザメ科ジンベエザメ属

- 学名:

- Rhincodon typus

- 英名:

- Whale Shark

- 分布:

- 世界の熱帯~温帯の海域(地中海を除く)

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

ジンベエザメは最大で全長20mにもなる大型のサメです。現代の地球上では最大の魚類ともいわれています。

性格はおとなしく、牙のような鋭い歯は持っていません。ゆったりと泳ぎながら、大きな口をあけ、プランクトンや魚の卵などを、海水ごと吸い込むようにして食べています。名前の由来は、身体の模様が、軽装の和服である「甚兵衛」の代表的な柄(紺地に白い班)に似ているためとされています。卵胎生で、母ザメは卵ではなく、お腹の中で孵化した仔ザメを出産します。ジンベエザメは主に、ひれ(フカヒレ)などを狙った漁業での漁獲や、誤って漁網に絡まってしまう混獲による減少が心配されています。特に、マグロを獲る巻き網漁では、多くの犠牲が報告されています。

また、ジンベエザメはその季節になると、主食であるプランクトンが大発生する海域や、魚が大量に産卵する海域に集まってくる習性がありますが、こうした海域の周辺を通る航路では、船との衝突事故に巻き込まれ、スクリューなどでひどく傷つけられて、それが原因で命を落とすことがあります。

他にも、環境に配慮しないダイビングなどの観光や、海洋プラスチックごみなどの影響も指摘されています。ジンベエザメは、漁獲や混獲、海洋プラスチックなどの汚染、そして観光の影響や船舶との遭遇など、多くの海洋生物に共通して見られる、共通した問題にさらされている野生動物といえるでしょう。

世界全体の個体数は、正確にはわかっていませんが、インド・太平洋では過去75年間で63%、大西洋では30%ほど減少したと考えられており、危機は深刻です。

ジンベエザメの減少を止めるためには、海をめぐるさまざまな環境問題を解決するために、汚染や過剰な開発を防ぎ、海の恵みを持続可能な形で利用できるように、知恵と工夫を凝らしていかなければなりません。それは、より多くの多様な海の野生生物を守ることにもつながるのです。 -

© S.Maekawa

クロツラヘラサギ

- 分類:

- ペリカン目トキ科ヘラサギ属

- 学名:

- Platalea minor

- 英名:

- Black-faced Spoonbill

- 分布:

- 東アジアの沿岸部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

クロツラヘラサギは、ヘラサギと呼ばれる「しゃもじ」のような独特な形をしたくちばしを持つ、水鳥の一種です。日本や朝鮮半島、中国の、主に海岸部の干潟や湿地帯といった、水深の浅い水辺に生息し、長い脚で歩き回りながら、このくちばしを水中で左右に振りまわして、それに触れる魚やエビなどの小動物を食べます。

季節によって過ごす地域を変える渡り鳥で、数羽から十数羽の群で行動し、日本では冬の間、特に九州や沖縄でその姿を見ることができます。クロツラヘラサギは、朝鮮半島の南部から九州、沖縄、そして中国南部や台湾など、東アジアの広い地域の沿岸部に分散して冬を過ごします。しかし、夏の間に過ごす繁殖地は、中国の山東半島、および朝鮮半島北西部の沿岸域の岩礁地帯などに限られており、総個体数も推定で2,250羽(成鳥のみ)と決して多くはありません。

しかも、その重要な生息環境である沿岸域では、近年各地で埋め立てなどを伴う急激な開発や汚染が進み、クロツラヘラサギはその影響を受けていると考えられています。最大の越冬地である台湾や日本では、近年ん飛来数が増加していますが、これは大陸部での開発などにより、越冬地が失われたためと考えられています。1988年、クロツラヘラサギの個体数は、288羽と推定されました。これは、本当に数が少なかったことに加え、当時まだ知られていない繁殖地があったことや、各国の生息状況が正しく共有されていなかったことによる数字です。

その後、各国の協力による調査や、生息地の保全が進んだことで、クロツラヘラサギの推定個体数は、大幅に増えることになりましたが、危機が去ったわけではありません。

特に、クロツラヘラサギの生息に適した、浅い水辺の自然は、埋め立てや干拓などの開発に適しているのみならず、貝類などの漁場としても広く利用され、人との接点の多い場所です。また、クロツラヘラサギが生きるためには、そうした環境に魚や甲殻類などの小動物が豊富にいることが欠かせません。

海辺の豊かな自然を守りながら、その持続可能な利用を実現することこそ、クロツラヘラサギの未来を守るカギなのです。

淡水の危機の影響を受ける野生動物たち

-

© Mikaail Kavanagh / WWF

ビロードカワウソ

- 分類:

- 食肉目イタチ科ビロードカワウソ属

- 学名:

- Lutrogale perspicillata

- 英名:

- Smooth-coated Otter

- 分布:

- インド亜大陸、インドシナ半島、マレー半島、中国南部、スマトラ島、ボルネオ島、ジャワ島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

ビロードカワウソは南アジアから東南アジアの平地の水辺に生息するカワウソの一種です。西アジアのイラク南部に広がる湿地帯にも、独立した亜種個体群が知られていますが、現在の生息状況は不明です。

尾は最大50cmほどあり、全長は1mを超える大きさになることも。湿地や水田、河川などの水環境に生息し、魚類や甲殻類などの小動物を主食としています。

夜行性で、家族を単位とした5頭ほどの群で行動しますが、雨期にはより大きな群を作ることがあります。ビロードカワウソにとって、特に大きな脅威になっているのが、水力発電所などの開発による、湿地環境の開発や消失です。また、同じく水辺の環境だった場所に養殖池が作られると、そこに入り込んで魚やエビを食害するため、害獣として殺されることも少なくありません。

また、農薬や工業廃水などによる汚染も深刻です。汚染はカワウソの獲物である魚や甲殻類などを減少させるため、結果としてカワウソのすみかが無くなる事態につながっています。

さらに、良質の毛皮やペットを目的とした密猟の犠牲にもなっています。ビロードカワウソが分布域するASEAN諸国やインドでは、急激な経済成長に伴う大規模な開発計画や、深刻な貧困に起因した汚染、自然資源の乱用などが起きています。

また、1977年以降、ビロードカワウソはワシントン条約で国際取引が禁じられていますが、生息国の多くでは今も密輸が続いており、それが密猟の原因になってきました。

カワウソを守るためには、環境に配慮した開発を推進し、貧困をなくす取り組みを進めながら、密猟や密輸の規制を強化する必要があります。

また、カワウソ類を人気のペットや愛玩動物として愛好している日本のような国にも、その取引の在り方や、密輸の対策といった取り組みが求められます。 -

© naturepl.com / Roland Seitre / WWF

カワゴンドウ

- 分類:

- クジラ目マイルカ科カワゴンドウ属

- 学名:

- Orcaella brevirostris

- 英名:

- Irrawaddy Dolphin

- 分布:

- インド東部~インドネシア、フィリピン沿岸の浅海域、および流入河川、その河口域

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

カワゴンドウは、インド東部から東南アジアの浅い海や大河川に生息する小型鯨類で、イラワジイルカとも呼ばれます。

イルカ類によく見られる細長いくちばし(吻)は、ほとんどありませんが、この口で水を噴出して獲物を追い立てる、変わった習性を持ちます。魚を中心に、タコやエビなどの水生生物を主食とします。

カワゴンドウの大きな個体群が生息しているのは、バングラデシュからインドにかけて広がる、世界遺産の森スンダーバンズのマングローブ林と、周辺の沿岸域。ここには、ガンジス川河口の豊かな自然を背景に、推定で5,300頭ほどが生息しています。カワゴンドウを脅かしているのは、魚網(主に刺し網)に誤ってかかり命を落とす「混獲」や、船との衝突。そして、生息域で進む開発です。

とりわけ、東南アジアの途上国各地で進められている、多くのダム開発や森林伐採などは、水位の変化や汚染を引き起こし、カワゴンドウに大きな打撃をもたらしていると考えられています。

ミャンマーのエーヤワディー(イラワジ)川、ボルネオ東部のマハカム川、そしてインドシナ半島の大河メコン川などでは、個体数がいずれも100頭前後にまで減少。絶滅寸前の危機にさらされています。

また、これらの個体群はいずれも、河口部から500キロ以上も上流の、完全な淡水域に生息しており、他の海域にすむ個体群とは交流が無いため、回復が難しい状況です。経済発展を急ぐ東南アジアの国々において、開発と環境の保全を両立するのは困難ですが、カワゴンドウを守るためには、その実現が欠かせません。

そうした中での貧困の解消や、持続可能な開発の推進に向けた国際的な支援や融資は、現地の自然環境の保全につながる取り組みの一つです。

また、日本が輸入・消費している農産物などの生産にも、大量の水が使われていたり、開発や汚染が伴うケースがあるかもしれません。消費国の責任として、持続可能性が証明された製品や原料の調達を目指すことも、重要な取り組みです。 -

© Martin Harvey / WWF

ホオジロカンムリヅル

- 分類:

- ツル目ツル科カンムリヅル属

- 学名:

- Balearica regulorum

- 英名:

- Grey Crowned Crane

- 分布:

- アフリカ東部~南部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

ホオジロカンムリヅルは、アフリカ東部から南部にかけて分布するツルの一種です。

派手な飾り羽を持ち、身体も大きく見えますが、ツルとしては小型で、大きな渡り(季節による移動)もしませんが、降雨量や季節に応じて、水辺を求めて移動することがあります。

雑食で、スゲなどの植物の種子や木の実、豆類、穀物をはじめ、昆虫やカエル、トカゲといった小動物などを食べます。レッドリストの絶滅危機種にリストアップされたのは2009年頃ですが、個体数の減少は早くから指摘されていました。

1985年には10万羽以上、2004年には5万~6万羽に減少し、現在の個体数は17,700~22,300羽(成鳥のみ)。

特に減少の原因となったのは、繁殖地となる水辺の開発と消失です。背景には、家畜の過放牧や農地開発、大量の農薬の使用、森林伐採による土砂の堆積、繁殖期の野焼きなどがあり、水力発電を目的としたダム建設も、水量や流れに影響を及ぼし、環境を変える一因となっています。

また、カモ猟の罠にかかったり、卵が採取されたり、農地を荒らす害鳥として駆除されるケースもあるなど、生息国ではいずれもさまざまな圧力を受けています。ホオジロカンムリヅルの保護のためには、狩猟などの規制を行なう一方で、生息環境として重要な、湿地の保全、そして回復を進める必要があります。

そのためには、水や農薬の適切な使い方を含めた、農業の改善を促す、地域の農業者への支援などに取り組む必要があります。

渡りをしない鳥なので、地域によってはこうした取り組みが奏功する可能性はあると考えられます。

実際、ケニアでは地域が主体となった湿地の保全プロジェクトが推進されており、人工的に飼育繁殖した個体を野生に戻す取り組みも行なわれています。 -

© Ola Jennersten

バラシンガジカ

- 分類:

- 偶蹄目シカ科ヌマジカ属

- 学名:

- Rucervus duvaucelii

- 英名:

- Barasingha

- 分布:

- インド北部、ネパール

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

バラシンガジカは、インドとネパールの森に散在する湿地に生息するシカで、インドヌマジカとも呼ばれます。一年を通じて水のある沼や、川沿いの草地のような環境を好み、こうした場所での移動に適した、長く伸びた蹄を持ちます。また、オスが頭にいただく、細かく枝分かれした、最多で12もの尖のある見事な角が特徴です。

雨季にあたる夏は分散して行動し、繁殖期にあたる冬の乾季には、群をつくることが知られています。主食は草や水生植物。落ちた果実や花も食べますが、木の葉や枝はあまり食べません。バラシンガジカの生息する湿地帯では、人に感染するマラリアが高い頻度で発生したため、以前は開発などの影響から比較的に守られていました。しかしその後、マラリアの予防や対策が進んだ結果、開発が急速に行なわれるようになり、広大な湿地や草地が耕作地に転換され、生息域が大幅に縮小。さらに、狩猟がほとんど制限されなかったため、見事な角を狙った狩猟の圧力を強く受けることとなり、絶滅が心配されるほどに減少してしまいました。

現在の総個体数は詳しくは分かっていませんが、各地に分散したその数は、全部集めても5000頭ほどではないかと考えられています。バラシンガジカは、現在数カ所の保護区を中心としたエリアに、分断された個体群が生き残っているのみです。そして、これらの個体群が野生で生き続けるためには、一年を通じて水が涸れることの無い、湿地の自然が欠かせません。保護区内での密猟や違法伐採を厳しく取り締まり、森などの自然が育む水の流れを人が改変しないよう、景観の保全を図ることが重要です。

また、生息地周辺で拡大する農地では、消費する水を河川などから大量に引いてしまい、それがバラシンガジカのような野生生物の生息に影響を及ぼしています。こうした水利用の在り方も見直し、持続可能な農業への転換と、地域の貧困問題の解決も、進めていく必要があります。 -

© WWF / Helmut Diller

ピレネーデスマン

- 分類:

- 真無盲腸目モグラ科ピレネーデスマン属

- 学名:

- Galemys pyrenaicus

- 英名:

- Pyrenean Desman

- 分布:

- ヨーロッパ西部(イベリア半島北部)

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

ピレネーデスマンは、ヨーロッパ西部のピレネー山脈、およびイベリア半島北部の山地を流れる河川などに生息する、モグラに近縁の動物です。

頭胴長は15cmほど。同じくらいの長さの尾を持ちます。流れの速い場所を好み、泳ぎがとても巧みで、水生昆虫やカニなどの甲殻類、ミミズ、小さな魚などを捕食しています。

小型で見つけることが難しいため、正確な個体数は分かっていませんが、生息密度は低いと考えられており、生息環境も非常に限られています。生息できる、流れの速いきれいな河川が、各地で失われていることが、危機の原因となっています。農業や工業に利用するための水の取水や、ダムや堰などの建設、水質の汚染、河岸の整備など、特に自然な水の流れを断ち切る開発行為が、この動物を追い詰めています。

また、北米から持ち込まれた外来生物のミンクによる捕食や、養殖魚のマスを食べると誤解され駆除されるなどの問題も起きています。

さらに、ピレネーデスマンは年間の降雨量が1,000ミリ以上の山地に生息しますが、地球温暖化(気候変動)による降雨パターンの変化が、今後甚大な影響を及ぼすことが懸念されています。ピレネーデスマンの生息が確認されている地域は、広さ、数、ともに非常に限られており、そうした地域の水環境をいかに保全するかが、重要なカギとなります。

また、個体群の分断と、繁殖機会の減少を引き起こす、自然な水の流れの分断をくい止めるために、水の利用や開発の在り方を見直す必要があります。

すでに計画されている保護活動では、このピレネーデスマンを河川環境の保全のシンボルとして位置づけ、生息環境の回復や、流水や水路の適切な管理、さらにこの野生動物についての正しい知識の普及といった取り組みが行なわれています。 -

© WWF / Suthep Kritsanavarin

メコンオオナマズ

- 分類:

- ナマズ目パンガシウス科パンガシアノドン属

- 学名:

- Pangasianodon gigas

- 英名:

- Mekong Giant Catfish

- 分布:

- 東南アジア・メコン川流域

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

メコンオオナマズは東南アジアのインドシナ半島を流れる、大河メコン川に生息する大型の魚です。世界最大の淡水魚の一種で、全長は最大3メートル、体重は300 kgを超えた記録が残されています。南北2,000キロにおよぶメコン川の本流と、その周辺に広がる4,000平方キロにおよぶ流域をすみかとしています。季節と水位の変化に合わせて、メコン川をさかのぼり、ラオス、タイ、カンボジアなどの国々の上流域で産卵すると考えられていますが、詳しい生態などは現在も分かっていません。

メコンオオナマズは20世紀半ばまでは、メコン川流域の主要な漁業資源として漁獲されていた魚でした。しかし、1970年代以降、各地で漁獲の減少が報告されるようになり、現在では全く見られなくなってしまった地域も広く出てきました。原因としては、過剰な漁獲、そして流域周辺で進む開発により、土砂が河川に流れ込むようになったことで生じた、生息環境の変化などが考えられています。また、自然な川の流れを断ち切るダムや堰などの建設も、メコンオオナマズの遡上と産卵を阻害する要因となっています。生息数は不明ですが、漁獲データなどから、過去20年余りの間に、個体数は80%以上減少していると考えられています。

メコンオオナマズは、複数の国を流れる大河に生息することから、それぞれの国が保全に取り組むだけでは十分ではありません。生息国の協力のもと、まず違法な漁業の取り締まりを行なうこと。そして、自然な水の流れを断ち切らぬように、河川と周辺の流域の環境を保全する取り組みが欠かせません。また、この魚については今も詳しい生態調査などが行なわれていないことから、保全に役立つそうした調査研究を行なうことも重要です。特に、繁殖地をはじめとする、生息において大事なエリアを特定し、優先的に保全していくことは、有効な手段になると考えられます。

-

© David Lawson / WWF-UK

インドガビアル

- 分類:

- ワニ目ガビアル科ガビアル属

- 学名:

- Gavialis gangeticus

- 英名:

- Gharial

- 分布:

- インド、ネパール、バングラデシュ

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

インドガビアルはインド亜大陸とヒマラヤ山麓に広がる河川やその水系に分布する、大型のワニの一種です。深く流れの早い川で、岸に開けた砂地のある環境を好み、体長は最大で6mにもなります。現存するワニ類では、口吻が最も長く、かつ細いのが大きな特徴です。細く鋭い歯の並んだこの細長い口吻は、特に魚を捉えるのに適した形状で、水中で細長い口吻を横なぎに動かして、主に魚をくわえ取って食べています。また、手足が短い一方、力強く太い尾を持ちます。これも水中での動きに適した身体的な特徴です。

インドガビアルは1940年代の前半までは、インド亜大陸の水系に広く分布していました。しかしその後、生息域の各地で、ダムや堰の開発、農業のための取水などが盛んに行なわれるようになったことで激減。インドガビアルは、成長の段階や季節に応じて、50~200キロ、時には1,000キロにわたり、川の流域を移動して暮らしますが、開発などによって自然な水の流れが絶たれたことで、生き延びることが難しくなったものと考えられています。すでに、パキスタンやブータン、ミャンマーでは絶滅。1990年代前後には、人工繁殖させた数千頭の個体を放流しましたが、回復にはつながっていません。

インドガビアルの推定個体数は300~900頭。生息地も十数カ所に細かく分断されている上、繁殖が確認されているのは、そのうちの5~6カ所にすぎません。しかも、個体数全体の8割は、インド北部のマディア・プラデーシュ州のチャンベル保護区に集中しており、そのほかの場所では、種の確実な存続が困難な状況になっています。この、チャンベル保護区には、人工的な建造物などの障害のない、自然な川の流れが625 kmにおよんで残されており、これがインドガビアルを守る砦になっています。他の生息域においても、可能な限り自然な水の流れを守り、回復させ、つなぎ、生息域の確保を行なうことが、保護活動の成功のカギを握っています。

-

© Chris Martin Bahr / WWF

メキシコサンショウウオ

- 分類:

- 有尾目トラフサンショウウオ科トラフサンショウウオ属

- 学名:

- Ambystoma mexicanum

- 英名:

- Axolotl

- 分布:

- メキシコ

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

メキシコサンショウウオはメキシコの首都メキシコシティ近郊の3つの水域にのみ分布する、両生類の一種です。人工的に飼育繁殖された個体は、ウーパールーパーという名でペットや実験動物として、世界中で利用されており、日本でもよく知られています。メキシコサンショウウオは、幼体と成体で姿が変わるサンショウウオの仲間ですが、この種は成熟しても変態しません。幼体の時に首の周りに生じる3対の「外鰓(がいさい)」と呼ばれるエラも消えずに残り、基本的には生涯を水中で暮らし続けます。大きさは最大で20センチほど。肉食で水生昆虫や小型の魚類、甲殻類などを食べています。

現在メキシコシティのあるメキシコ峡谷には、かつて複数の湖があり、メキシコサンショウウオはそうした湖水群固有の水生生物でした。しかし、13世紀以降、各地で干拓や埋め立てが行なわれ、湖の多くが消滅。それに合わせて、メキシコサンショウウオも姿を消してきました。現在は、ソチミルコ湖とその周辺の運河にのみ生き残っていますが、個体数は推定で50~1,000。生存には、水生植物が豊富で水深があり、卵を産み付ける水草などが必要ですが、そうした環境が残るわずかな生息地でも、乾燥や汚染が起きており、水質の変化に敏感なメキシコサンショウウオにとって大きな脅威となっています。

メキシコサンショウウオを守るためには、現在の生息地の水質や植生を、良好な状態で保持、回復し、繁殖できる環境をしっかりと保全することが、何よりも重要です。また、メキシコサンショウウオを捕食する、外から持ち込まれたティラピアやコイなどの外来の大型魚の捕獲なども行なう必要があります。

また、人工的に繁殖させた個体を、不用意に生息域に放さないことも極めて重要です。一度、人の手で飼育された個体の遺伝子は、野生の個体の遺伝子を攪乱してしまう上、病原菌などを持ち込み、広げてしまう可能性もあるためです。ウーパールーパーは世界中で飼育されていますが、それはメキシコサンショウウオの絶滅を回避する上では役には立ちません。そのことを、保全を願う人々が理解することも、とても重要です。 -

© Shutterstock / Jens Goos / WWF-Sweden

カバ

- 分類:

- 鯨偶蹄目カバ科カバ属

- 学名:

- Hippopotamus amphibius

- 英名:

- Hippopotamus

- 分布:

- サハラ砂漠以南のアフリカ大陸

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

カバはアフリカ大陸の河川や湖沼といった淡水の湿地環境に生息する、大型の草食動物です。乾期のシーズンには、水の流れが無くなった、完全な泥の沼地のような場所でも見られることがあります。

カバは、日差しの強い日中は水中で過ごし、夜になると陸上に上がって採食します。メスは幼獣や若い個体と、数十頭から百頭あまりの群を作り、オスは単独で縄張りを構えて暮らします。カバは、赤い汗をかくことで有名ですが、これは皮下腺から分泌される液体で、皮膚を乾燥や雑菌などから守るためのものと考えられています。カバは水と陸、両方の自然が無ければ生きられません。特に、サハラ砂漠以南に広がるサバンナや半砂漠のような環境では、雨の降らない乾期でも、水が残る場所が必要です。しかし、そうした貴重な水場は、家畜の放牧地や農地として利用、開発しやすいため、過去30年ほどの間に、カバの生息に適した環境は、広く失われてしまいました。近年はさらに、気候変動によると考えられる干ばつも、深刻な追い打ちをかけています。

狩猟も脅威になっています。特に、生息地だった場所での開発が進むと、カバが人を攻撃し、死なせてしまう事故が多発するようになり、それを恐れた人々により駆除されることが多くなりました。また、内戦や紛争が起きた地域などでは、肉や象牙の代替品とされる牙を狙われ、密猟の犠牲になっています。1990年代半ばから2000年代初頭にかけて、カバはその個体数を大幅に減少させ、絶滅が危惧されるようになりました。現在も、その生息可能な水環境は消失・分断され続けており、29カ国の生息国のうちの半分以上で、カバは数を減らしていると報告されています。

カバを守るためには、周辺の草地や森林などを含めた、河川や湖沼などの「流域」を広く保全することが必要です。農業なども、野生生物の生息地に配慮しながら、持続可能な形で行なっていけるように、特に貧困に苦しむ地域に対する支援が求められています。 カバはかつて、エジプトやアルジェリアといったサハラ砂漠の北の国々にも生息していましたが、現在は絶滅してしまいました。これ以上、カバが絶滅する地域を拡げないためにも、アフリカの水辺の自然を守ってゆかねばなりません。 -

© WWF Japan

マナヅル

- 分類:

- ツル目ツル科ツル属

- 学名:

- Grus vipio

- 英名:

- White-naped Crane

- 分布:

- 東アジア

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

マナヅルは世界に15種が現存する、大型の水鳥ツルの1種です。夏、アジア大陸東部のモンゴルから極東ロシアにかけて広がる湿地帯で繁殖し、冬を日本と朝鮮半島、および中国南部で過ごす「渡り鳥」でもあります。

日本では九州の水田地帯に飛来しますが、越冬個体の大半は、鹿児島県の出水平野に集中。しかも、ここに世界のマナヅル全体の7~8割が集まっていると考えられています。

全長は1.2mを超え、主食は湿地帯に生息する魚や両生類などの小動物のほか、植物の種や水草など。越冬地のねぐらでは大きな群が見られますが、日中は3~4羽ほどの家族単位で行動します。マナヅルは、繁殖地と越冬地の双方で、生息環境である湿地や水田、河川などの自然が脅かされ、数を減らし続けています。特に、西部の繁殖地では2000年代に続いた干ばつにより、生息環境の湿地が打撃を受けました。また越冬地でも、韓国と中国では放牧や開発、水田の水位調整、農薬などの影響を受けていると考えられており、記録される個体数も多くありません。

一方、最大の越冬地である日本では、狭い場所に個体群の大半が集まっているため、感染症のような病気が広がると、一気に減少、絶滅してしまう大きなリスクを抱えています。

マナヅルの現在の推定個体数は3,700~4,500羽(成鳥のみ)。繁殖力も強くはないため、一度大幅に減少すると、回復がきわめて困難になります。マナヅルを守るためには、繁殖地と越冬地、そして渡りの旅の途中で翼を休める中継地の、3つの湿地環境を保全する必要があります。このどこか一つが欠けてしまえば、マナヅルは子孫を残すことができなくなるためです。

マナヅルはかつて、日本の全土に広く飛来していたと考えられ、江戸時代の浮世絵などにも、その姿が描かれています。しかし、現在はごく限られた地域でしかその姿を見ることができなくなりました。

残されたマナヅルと、それが息づく豊かで多様な水辺の自然環境を、繁殖地、中継地、越冬地を有する複数の国や地域が、力を合わせて守っていくことが求められています。

乱獲や違法取引、人間との「あつれき」の影響を受ける野生動物たち

-

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

クロサイ

- 分類:

- 奇蹄目サイ科クロサイ属

- 学名:

- Diceros bicornis

- 英名:

- Black Rhino

- 分布:

- サハラ砂漠以南のアフリカ

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

現在地球上に生存している5種のサイの1種です。

体長は最大で3m、肩高は1.6m、体重は1トンを超える、アフリカを代表する大型草食動物で、サバンナやブッシュなどをすみかにしています。

かつてはサハラ砂漠より南のアフリカ諸国に広く分布していましたが、大規模な密猟により激減。

生息国も27カ国(再導入された国を含む)中、半分以上を占める15カ国で絶滅しています。クロサイを脅かす最大の原因は、高価な薬の原料とされる角を狙った密猟です。

この角の薬効は、科学的には証明されていませんが、アジアを中心に根強い需要があり、1キロあたり4,000~1万ドルもの値がついたこともあります。

これが激しい密猟を呼び、1960年代には10万頭が生き残っていたクロサイは、1973年に推定で37,807に減少。さらに1990年代には2,354頭まで激減しました。

その後、保護活動によって、2017年に5,495頭まで回復したものの、密猟は今も続いているほか、開発による生息環境の消失も、大きな問題になっています。クロサイを絶滅から救うためには、角の違法取引を無くさねばなりません。

そのためには、ワシントン条約に加盟する世界の国々が、サイ角の国際取引を禁じる条約の取り決めを守り、違法取引を強力に取り締まっていく必要があります。

また、クロサイが生き残っているエリアは、その多くが保護区と重なっているので、こうした場所での密猟を厳しく抑える取り組みも必要です。

さらに、生息域で武力衝突や内戦などが起きると、あらゆる保護活動ができなくなる上、武装集団の資金源として角が狙われることもあります。

国際紛争を無くし、貧困を撲滅していくことも、こうした野生動物を守る上では、欠かせない要素なのです。 -

© Kinjal Vasavada

アフリカゾウ

- 分類:

- 長鼻目ゾウ科アフリカゾウ属

- 学名:

- Loxodonta africana

- 英名:

- African Savanna Elephant

- 分布:

- サハラ砂漠以南のアフリカ

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

アフリカゾウは現存する陸生動物では最大の種です。

長い鼻を含めた体長は7m以上、体重は7トンにもなり、10トンという記録もあります。

アフリカのサバンナや半砂漠、ブッシュなどの開けた場所をすみかとし、家族単位の群でくらしています。

以前は、アフリカ中部の熱帯林にも、このアフリカゾウの亜種が生息しているとされていましたが、現在ではこの個体群は、マルミミゾウという別種に分類されています。アフリカゾウは古くから、その牙(象牙)を狙った狩猟の犠牲になってきました。

特に、20世紀後半の1970年代から80年代にかけては、特に日本を中心としたアジア諸国で利用される、高価な装飾品として取引され、その結果、東アフリカを中心に、年間10万頭から20万頭ともいわれるゾウが殺されたといわれています。

1989年にワシントン条約で象牙の国際取引が禁じられてからも、アジアでの需要の高さが原因で、密猟や象牙の密輸が頻発。

さらに現在は、生息国における人口の増加などに伴う生息環境の開発と、その結果、人との間で生じる「あつれき」が、密猟を上回る深刻な危機の原因となっています。アフリカゾウを保全するためには、まず現場での密猟の防除と、国際間の違法取引の取り締まりが欠かせません。

そのための国際的な協力は、アフリカゾウに限らず、密猟や違法取引によって絶滅の危機にさらされている、あらゆる野生生物に共通した、重要な施策です。

また、ゾウが農業などに被害を及ぼす例も多発しており、中にはゾウが住民を死なせてしまったり、その報復にゾウが殺される「あつれき」の問題も深刻になっています。こうした問題を回避し、人とゾウが共存できる社会を築くことも必要です。

地域の貧困問題などにも関係する、これらの施策を実現するためには、生息国での法律や政策の改善と執行はもちろん、国際条約でも各国の国内法を後押しする決議を採択することが求められます。 -

© WWF Japan

セマルハコガメ

- 分類:

- カメ目イシガメ科ハコガメ属

- 学名:

- Cuora flavomarginata

- 英名:

- Yellow-margined Box Turtle

- 分布:

- 台湾、日本(八重山諸島)、中国南西部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

セマルハコガメは沖縄の石垣島と西表島、台湾、中国南西部の森林に生息するカメの一種で、日本に生息する亜種はヤエヤマセマルハコガメと呼ばれています。

他のカメと同様、身の危険を感じると、甲羅の中に頭や四肢をひっこめますが、このカメは腹甲が蝶番のように折れ曲がり、背甲とぴったり合わさって、その隙間をふさいでしまう特徴があります。

ミミズやナメクジ、カタツムリなどをはじめ、動物の死骸や、木の実も食する雑食性で、湿度の高い場所を好むといわれますが、基本的には陸生で、水中で過ごすことはまずありません。沖縄に生息するヤエヤマセマルハコガメは、もともと生息する島が限られている上、生息に適した自然環境が失われており、絶滅が心配されています。

また、珍しいペットとして、違法に捕獲したり、取引される問題があとを絶たず、中には、海外のウェブサイトで販売されていた例が報告されたこともあります。

台湾では農地の拡大などにともなう生息域の減少により減少。同様に、大陸産の亜種は絶滅に近い状態ともいわれ、国際的にも危機的な状況にあります。

また一方で、沖縄本島に持ち込まれたヤエヤマセマルハコガメが、同じく絶滅が懸念されるリュウキュウヤマガメと交雑してしまう「外来種問題」も生じています。これもまた、ペット目的の持ち込みが一因と考えられています。セマルハコガメのような生息環境が限られた野生動物にとって、密猟は深刻な追い打ちとなります。 したがって、保全にまず必要なことは、生息環境の保全。そして、日本で起きているような、ペット取引による問題の解決や密猟を防ぐための、法規制の強化と確かな施行が欠かせません。

また、違法に国外に持ち出されたと考えられる事例が報告されていることから、国外への持ち出しや、取引の規制を強化する取り組みも重要といえるでしょう。 -

© WWF / Martina Lippuner

ワキスジイワワラビー

- 分類:

- 二門歯目カンガルー科イワワラビー属

- 学名:

- Petrogale lateralis

- 英名:

- Black-footed Rock Wallaby

- 分布:

- オーストラリア中西部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- VU(2024年)

イワワラビー類は、オーストラリア大陸に分布する、中型の有袋類(お腹の袋で仔を育てる哺乳類)で、山岳地帯の岩場、草地、サバンナなどに生息します。現在知られている16種のうち、半数以上は大陸東部を南北に走る大分水嶺山脈からヨーク岬にかけての地域に分布。しかし、ワキスジイワワラビーは、大陸中西部の砂漠地帯やがれ場、サバンナのような、厳しい環境に生息しています。分布域によって、身体のサイズには差がみられるものの、ワキスジイワワラビーの全長は、1メートルほど。その半分が長い尾です。

ワキスジイワワラビーは、かつて地域によっては害獣扱いされるほど多く生息していたといわれています。しかし、人がオーストラリアに持ち込んだアカギツネやネコなどの、外来生物による捕食によって減少。ワキスジイワワラビーは夜行性で、警戒心も強く、険しい岩場や洞窟のような避難場所から、遠く離れずにくらしていますが、もともとこの大陸にはいなかった、ネコやキツネのような優れた肉食のハンターからは、身を守ることができませんでした。また、ウサギやヤギなど草食の外来生物に、主食の植物やすみかを奪われたことも痛手となりました。

さらに、近年はオーストラリアを連年のように襲う干ばつ、すなわち気候変動(地球温暖化)による生息環境の悪化も心配されています。多くの有袋類と同様、ワキスジイワワラビーは外来生物の影響を強く受け、絶滅の縁に追い込まれてきました。そして、気候変動のような脅威が、こうした野生動物に、とどめの一撃を加える要因になろうとしています。2012年の推定によれば、繁殖可能なワキスジイワワラビーの成獣の個体数は8,000頭以下。生息地も15カ所ほどの小さなエリアに分散しています。こうしたエリアを、外来生物や気候変動によって激化する火災から、しっかりと守ることが、ワキスジイワワラビーの未来を左右することになります。

-

© Martin Harvey / WWF

アダックス

- 分類:

- 偶蹄目ウシ科アダックス属

- 学名:

- Addax nasomaculatus

- 英名:

- Addax

- 分布:

- アフリカ北部のサハラ砂漠

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

頭に見事な角をいただいたアンテロープ(ウシ科のグループ)で、乾燥した砂漠のような環境に、最も適応した動物の一種といわれています。

生息地は、アフリカ北部のサハラとその周辺。年間の降雨量が100ミリ以下という乾燥地帯にも姿を現し、数頭から十数頭の群をつくり、植物や水を求めて移動しながらくらしています。強い太陽光に耐える白く厚い皮と、砂地や礫の上を歩くのに適した開いた蹄を持ち、水は1カ月以上、時には1年以上、飲まなくても生きることができるといわれています。アダックスは、もともと人の住まない厳しい環境に多く生息していましたが、20世紀になって、四輪駆動車のような高性能の自動車と銃器が使われるようになると、砂漠にまで人が入り込み、盛んに狩猟が行なわれるようになりました。

この乱獲により、エジプトやアルジェリア、モロッコなどではすでに絶滅。かつては、1,000頭を超える群も見られたと言いますが、現在は野生の個体を全て合わせても、100頭以下と推定されており、絶滅寸前の危機にあります。その生き残りも、いまだに密猟の犠牲になっているほか、砂漠での石油採掘などの人間活動による影響も受けているとされています。アダックスの生息域は、過去100年間に99%も失われてしまいました。現在はチャドとニジェールの数カ所に点在する形で生き残っているのみですが、そのわずかな生息域でも、密猟の危険はなくなっておらず、乾燥地帯にまで広がり続けている放牧などの影響も、心配されています。今後さらなる保全の充実と、安全に生きられる生息域の確保が求められています。

また、いくら乾燥に強いアダックスでも、植物や水が全くなければ生きていくことができません。気候変動による干ばつなどは、この絶滅の縁に追い詰められた野生動物に、致命的な一撃を与える脅威になる可能性があります。一部では、人工的に繁殖させた個体を、野生に戻す試みも行なわれていますが、こうした取り組みや、温暖化問題の解決を、国際的な支援の下で進めていくことが重要です。 -

© Martin Harvey / WWF

ミミヒダハゲワシ

- 分類:

- タカ目タカ科ミミヒダハゲワシ属

- 学名:

- Torgos tracheliotos

- 英名:

- Lappet-faced Vulture

- 分布:

- アフリカ大陸サハラ以南、アラビア半島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

自然界の「掃除屋」ともいわれるハゲワシ類は、動物の死肉を食べ、植物の生育に必要な無機物に転換する、大事な役割を果たしています。掃除屋よりも「リサイクル屋」と呼ぶ方が正しいのかもしれません。

世界に9属16種が知られるハゲワシ類の1種であるミミヒダハゲワシも、アフリカやアラビア半島のサバンナや平原、砂漠のような自然の中で、群をつくり、そうした役割を果たしてきました。広げると2.8メートルにもなる、ハゲワシ類中でも特に巨大な翼を持つ大型種で、主食は死んだ動物の肉や皮など。また、太く大きなくちばしで、死骸の腱や骨も食べ、一度の採食で1.4キロの死肉を平らげることもあります。1990年代、ミミヒダハゲワシを含むさまざまなハゲワシ類が、各地で急激に減少し始めました。原因は、家畜や野生動物の死骸と共に、有害な化学物質を摂取したこと。薬品を多く投与された家畜や、殺虫剤の付いた草を食べた家畜、また、害獣駆除のために撒かれた毒餌を食べたジャッカルなどの野生動物の死肉を食べたことで、中毒死する例が増えたのです。他にも、ハゲワシ自体を家畜の害獣と「誤解」して駆除したり、巣を除去してしまったり、電線に引っかかって死ぬ問題も発生。社会が変化し、病気の予防や治療が進んだことで、死ぬ家畜の数が減ったことや、衛生のため死骸を放置せず、処理する例が増えたことも、食物の不足とハゲワシの減少につながったとみられています。

ミミヒダハゲワシはかつて、サハラ砂漠以南のアフリカとアラビア半島に広く分布していましたが、すでにイスラエルやヨルダン、アルジェリア、モロッコなど、少なからぬ国で絶滅してしまいました。推定個体数は約5,700羽。現在も減少は続いています。この鳥を保護するためには、特に主要な繁殖地の保全強化と、毒や薬品の輸入、製造、販売の規制、地域社会に対する理解を促進する取り組みが必要です。また、ハゲワシの生態や役割についての正しい知識を拡げる、教育や普及なども重要です。

-

© WWF-Sweden / Ola Jennersten

アビシニアジャッカル

- 分類:

- 食肉目イヌ科

- 学名:

- Canis simensis

- 英名:

- Ethiopian Wolf, Simien Jackal

- 分布:

- エチオピア高原

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

アビシニアジャッカルはアフリカ北東部、エチオピアの中央部を南北に貫く峡谷沿いの高地(標高3,000〜4,500 m)に分布する野生のイヌ科の動物です。長年ジャッカルの一種とされてきましたが、近年の研究では、よりオオカミ近いという説が出されています。生息地は山岳性の草地で、エチオピアオオタケネズミなど、地域の固有種を含むネズミ類が豊富に生息。アビシニアジャッカルは、このネズミ類を主食としており、胃の内容物の96%がネズミ類で占められていたという調査報告もあります。また、ネズミ以外にも、マウンテンニヤラの幼獣や、ノウサギなどを群で狙うこともあります。

アビシニアジャッカルは、拡大する農地開発の影響を強く受けていると考えられています。エチオピア高原では、標高3,200 m以上の土地の60%が農地に転換され、さらに家畜の過剰な放牧も草地の消失とネズミ類の減少を招き、この危機を深刻化させてきました。また、飼い犬から感染する狂犬病や、交雑により野生の遺伝子と個体が失われる問題も生じています。

アビシニアジャッカルの生息地は、最大の個体群が生息するベール山脈(約100頭)をはじめ、7カ所ほどの山岳地帯に分断、分散しており、その総個体数は、全部合わせても197頭。その生息域の87%は、保護区に指定されていますが、数の減少は続いており、危機的な状況にあります。現在までに、アビシニアジャッカルの保護活動として、保護区の整備や増設、パトロールの強化、狂犬病のワクチンの接種、地域住民を対象とした環境教育といったさまざまな取り組みが行なわれてきました。

しかし、アビシニアジャッカルは、世界に他に例を見ない、特殊な植生の広がる高地の環境に適応した野生動物。保全のためには、何よりもこの生息環境を守ることが重要です。開発の在り方の見直しや、過剰な放牧の規制など、地域の人々の暮らしにもかかわる対応と、そうした活動への理解が、保護活動を成功させる大きなカギの一つといえるでしょう。 -

© WWF / Helmut Diller

アジアスイギュウ

- 分類:

- 鯨偶蹄目ウシ科アジアスイギュウ属

- 学名:

- Bubalus arnee

- 英名:

- Asian Buffalo

- 分布:

- インド亜大陸~インドシナ半島

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

スイギュウは、特に東南アジア各地の農耕地帯などでは一般的な動物で、沖縄の先島諸島などでもしばしばその姿た見られます。しかし、それらはすべて、今から8,000年以上前に、人間が飼育し家畜化したアジアスイギュウの子孫です。この家畜スイギュウの繁栄に対し、純血の野生動物のアジアスイギュウは、きわめて数が少ない動物です。

アジアスイギュウは東南アジアに4種が生息するアジアのスイギュウ類のうちの1種で、尾を除いた体長は2.4~3メートル、肩の高さは190センチにもなります。体重は1トンを超えることもあります。この巨大な体躯の何よりの特徴は、190センチを超える記録を持つ、大きく湾曲した一対の角。気性は激しく、天敵のトラを逆に殺すこともあるといわれています。アジアスイギュウはインドからインドシナ半島にかけて広く分布していましたが、家畜化されたウシとの交雑が進んだことで、絶滅の恐れが高まっています。家畜の遺伝子が混ざることで、本来の遺伝子が失われてしまい、純血の野生動物としての個体が、各地でいなくなってしまったためです。また、家畜のウシの病気である牛疫の感染も、大きな脅威になっています。

さらに、生息環境である森林や草地、氾濫原の湿地帯などの喪失、分断も深刻です。アジアスイギュウのように、身体が大きく、多くの食草を必要とし、しかも生息地内をおおむね決まったルートで移動しながらくらす野生動物にとって、こうした生息環境の劣化や分断は大きな打撃となります。アジアスイギュウの推定個体数は約2,500頭。しかし、その生息地は10か所あまりに限られており、しかも互いに大きく離れています。アジアスイギュウを保護するためには、まず野生種の個体群が生き残るこうした各生息地域において、家畜との交雑や病気、密猟を防除するための管理を徹底することが重要です。

また、これらの生息地の多くは、保護区と重なっていますが、それでも生息環境の破壊が進んでいるほか、アジアスイギュウが米やサトウキビなどの農作物を食害する問題なども起きています。

自然に配慮し、貧困の問題の解決にもつながる、持続可能な開発を進めていくことは、アジアスイギュウのような野生生物を守る上でも欠かせない取り組みなのです。 -

© WWF / Helmut Diller

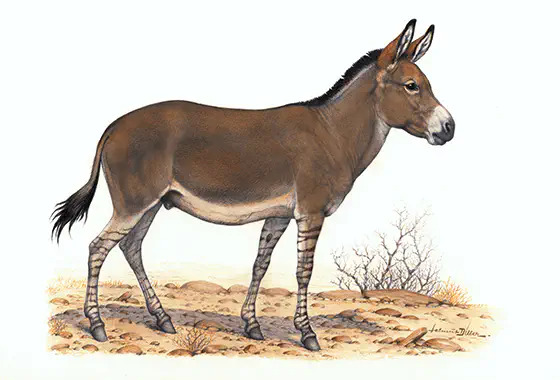

アフリカノロバ

- 分類:

- 奇蹄目ウマ科ウマ属

- 学名:

- Equus africanus

- 英名:

- African Wild Ass

- 分布:

- アフリカ北東部

- IUCN Red Listの危機ランク:

- CR(2024年)

アフリカノロバはアフリカ大陸の北東部、大地溝帯に沿った火山性の景観に生息する野生種のロバの一種です。山地や草地、低木林、半砂漠などをすみかとし、その環境に適応したキビ類などを含む、乾燥に強いイネ科の植物を主食としています。メスとその仔でつくる小さな群で行動し、標高2,000mの高地でも確認されたことがあります。

アフリカノロバはかつて、モロッコからソマリアまで、北アフリカに広く分布し、特に西部のアトラス山脈周辺に生息していた個体が、数千年前に飼育され、家畜ロバの原種になったともいわれています。アフリカノロバの成獣の推定個体数は、最大で約200頭。生息国は、エリトリアとエチオピアの2国だけ、絶滅寸前の危機にあります。 かつてはソマリアやスーダン、ジブチなどにも生息していましたが、 1970年代以降、その数が激減したとみられ、現在は確かな生存の情報が得られていません。

減少の大きな理由は、食用や薬用に利用される、その肉や骨を狙った密猟です。放牧などによって、乾燥した生息地では貴重な水場や草地を、家畜に奪われたことも、特に妊娠したメスや幼獣のアフリカノロバにとって、大きな打撃となりました。

また、アフリカ北東部の国々では、過去半世紀の間、多くの内戦や紛争が発生し、調査や保護活動が行なえなかったことも、影響していると考えられます。アフリカノロバを狙った密猟が続いてきた背景には、十分な食料や医薬品を手に入れられない、地域の貧困の問題があります。これはまた、生息地を奪う、無計画な農地の開発や、放牧の拡大などが行なわれる理由にも通じる問題です。つまり、アフリカノロバを絶滅から救うためには、その生息域で暮らす人の暮らしを改善し、野生生物についての正しい知識を知ってもらうための教育や普及活動を行なっていかねばなりません。そしてこれらは、いずれも内戦などの無い、安全で安定した国があって、初めて実現できるものです。

国境を越えた協力による、より詳しい生息状況などの調査も重要です。生き残っている個体群がまだあるのか。今、確認されている個体群は、どうしたら守っていけるのか。アフリカノロバのような、貧困に苦しむ国々に生息する野生動物を守るためには、基礎となる研究を進めながら、社会的な問題の解決にも取り組むことが、欠かせないのです。 -

© Staffan Widstrand / WWF

トラ

- 分類:

- 食肉目ネコ科ヒョウ属

- 学名:

- Panthera tigris

- 英名:

- Tiger

- 分布:

- アジア大陸北東部、東南アジア、インド

- IUCN Red Listの危機ランク:

- EN(2024年)

トラはアジア大陸を代表する、ネコ科の大型肉食獣です。北は極東ロシアの北方林から、東南アジアの熱帯林やマングローブ、さらにインドのサバンナまで、さまざまな環境に適応し、シカやイノシシ、ヤギュウ類をはじめ、各地域の自然に生きる多種多様な野生動物を獲物としています。仔を連れたメス以外は、基本単独で行動し、オスは広い縄張りを持つことが知られています。

トラはかつて、朝鮮半島や中国南部、ジャワ島、バリ島、中央アジアなどにも分布していましたが、これらの地域ではすでに絶滅。今も、特に東南アジアを中心に、各地で絶滅が心配されています。トラは20世紀の初頭、世界に10万頭が生息していたといわれていますが、現在の推定個体数は3,000頭あまりにすぎません。

減少の原因は狩猟や密猟。とりわけ、漢方薬のような伝統的な薬の原料とされる骨は、高値で取引されるため、これを狙った密猟や違法取引が今も続いています。

さらに近年は、開発によるすみかの森の消失や、それに伴う、獲物となる草食動物の減少が、ますます深刻になっています。

東南アジアで森林を破壊し、造成される農地やプランテーション(植林)では、紙パルプの原料やパーム油、天然ゴムなどが作られていますが、こうした産品は日本にも輸入され、消費されています。トラを守るためには、まず草食動物が豊富な生息域の自然環境を保全しなくてはなりません。

そのためには、紙や木材、パーム油などの生産を改善し、生産効率を上げ、開発の拡大を抑えていく必要があります。そして、日本のようなさまざまな産品の輸入・消費国も、そうした自然に配慮した「持続可能」な生産と製品を求め、声を上げていくことが重要です。

また、密猟や密輸を防ぐ対策としては、保護区の増設やパトロール活動と同時に、海外との窓口になっている税関や、金融機関の人材を育成し、違法行為を取り締まっていく取り組みが有効です。

国境を越えたこれらの活動の成果により、ロシアやインドなど、一部の国や地域では現在、トラの数が回復し始めました。インドネシアやマレーシア、ミャンマーなど、今もトラが深刻な危機にさらされている地域でも、こうした取り組みを拡げ、支援していく必要があります。

この生きものたちと共生できる世界を目指して

世界の絶滅のおそれのある野生動物を守るためには、ただ殺さないようにするだけではなく、危機の原因である、さまざまな環境問題、さらにはその背景にある貧困や資源の乱獲、気候変動といった課題を解決する必要があります。

WWFはこれらの問題の解決のため、野生生物の生息環境の保全や、密猟・違法取引への対策に取り組むと共に、気候変動対策を強化し、人と自然が共存できる「サステナブル(持続可能)」な

社会の実現を目指しています。

ここで紹介した50種の野生動物たちが、50年先の未来の世界でも、野生でその姿が見られるように、どうかWWFの活動を応援してください。