【WWF声明】G7首脳宣言、2035年60%以上の温室効果ガス削減目標の速やかな検討開始を

2023/05/22

~日本はそれを可能とする国内の電源脱炭素化に向けた再エネ導入加速とアンモニア混焼火力の見直しを~

2023年5月20日、G7広島サミットにおいて首脳宣言(コミュニケ)が採択された。WWFジャパンは、1.5度の長期目標達成の為には温室効果ガスを2035年までに2019年比60%削減させる必要性を確認し※1、COP30(2025年)に十分先立って次期NDC(パリ協定に提出する2035年目標)を1.5度の道筋に沿って大幅に強化された野心を反映した形で提出するように求めたことを歓迎する。日本を含むG7諸国が率先して2035年目標60%を十分に上回って提出するべきであることは言うまでもない。国内においても2030年目標のさらなる強化とともに、2035年目標の検討を速やかに開始するべきである。

またG7気候・エネルギー・環境大臣会合に続いて、風力や太陽光などを大幅に拡充する数値目標とその実現策や、排出削減対策のとられていない化石燃料の段階的廃止などを掲げ、G7諸国の首脳レベルにおける行動の意思を示した点も評価したい。

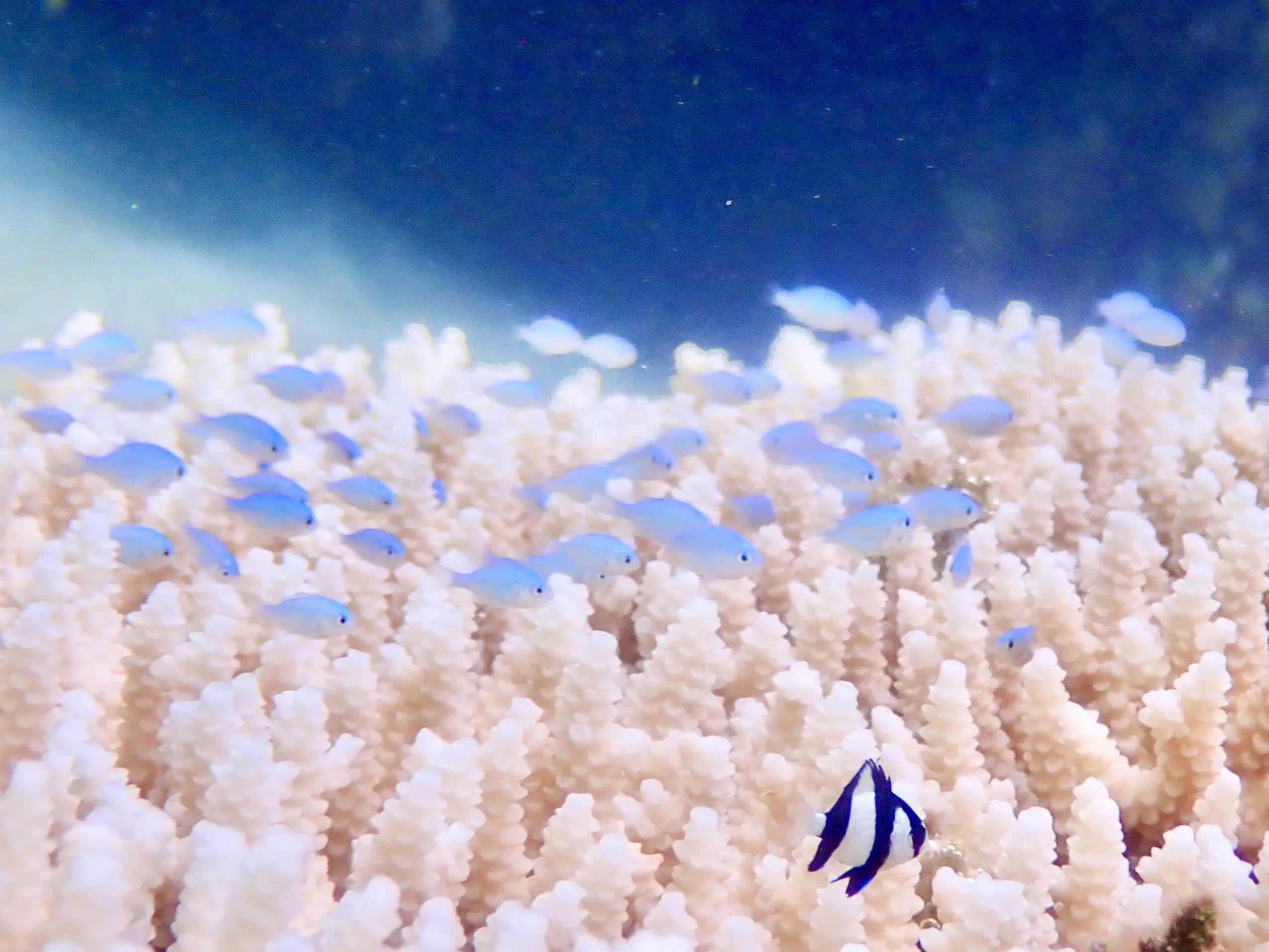

また、温暖化による被害に苦しめられているクック諸島に代表される太平洋諸島やコモロなどのアフリカ連合を含むグローバルサウスとの議論の場を設けたこともあってか、G20や年末のCOP28に向けて焦点となってくる気候変動による損失や損害に対する基金(パリ協定8条)や資金面の措置に対しても行動と支援を増加させることが言及された。G7諸国はさらなる連携や支援強化が強く求められる。

他方、WWFジャパンは、残念ながら気候変動対策に関してはホスト国である日本がG7諸国の中で遅れていることを反映して、またしてもG7および世界全体での脱炭素化の具体的な進展を妨げる結果になったことに失望し、強く抗議する。日本が世界の脱炭素産業の成長に劣後しないためにも、早急に国内施策を改善していく必要がある。特に以下の3点が急務である。

1. 電力部門の2035年までの脱炭素化実現:アンモニア技術の固執からの脱却

首脳宣言においても、電力部門について、2035年までに「完全又は大宗の脱炭素化の達成」との文言を繰り返すにとどまった。また、排出削減対策のとられていない石炭火力発電の段階的廃止の明確な年限も無いままに終わった。本来は化石燃料の中で最も排出量の多い石炭火力を廃止する明確な期限と、電力部門の「完全な」脱炭素化が必須であったが※2、いずれも日本の強い反対で実現しなかったという。

この背景には、日本が2030年を超えて石炭火力を使い続けるという国内施策の問題がある。「GX実現に向けた基本方針」は、石炭火力発電の実質的な延命策であるアンモニア混焼が謳われている有様だ。G7首脳宣言にも日本が主張したとみられる火力のアンモニア混焼が言及されているが、これは決してG7レベルでアンモニア混焼を推進する意図ではないことは明白だ。アンモニア混焼はNOxなどの大気汚染物質やN2Oを排出しえるが、それらの排出を回避しつつ、かつ「1.5度への道筋及び2035年までの電力部門の完全又は大宗の脱炭素化という我々の全体的な目標と一致する場合」という厳しい条件が付けられている。2030年にアンモニア混焼20%を計画している日本では到底それらの条件を満たさない。世界の潮流からかけ離れた技術に固執するのではなく、速やかに方針を転換して、石炭火力の2030年までの廃止、および2035年までに電力部門を脱炭素化できるように、再エネを強化する方針に転換するべきである。

2. 2030年再エネ目標の修正と導入の加速

首脳宣言では、気候・エネルギー・環境大臣宣言に続いて、定量的な再エネ導入目標が示された。洋上風力は2030年までに合計で150GW、太陽光発電は1TW以上に増加させ、再エネの導入拡大とコスト低下に貢献するとしている。一方で日本の2030年目標に向けた再エネ追加導入容量は、風力で19GW、太陽光は56GW程度に過ぎない※3。いまだ電力に占める再エネ割合が20%程度にとどまり他のG7諸国に大きく出遅れている日本にとって、2030年の再エネ目標の見直しは必須である。再エネ拡大に及び腰であっては、日本企業が世界の脱炭素産業競争に劣後するだけではなく、アジアの脱炭素化を進めようとするJETP(公正なエネルギー移行パートナーシップ)やAZEC(アジアゼロエミッション共同体)などにおいても、真にグローバルサウスに貢献することはかなわない。むしろ将来性のない火力のアンモニア混焼などを推進していては害にさえなるだろう。

3. 運輸部門の脱炭素化

運輸部門については、「高度に脱炭素化された道路部門」へのコミットメントが再確認された他は、いくつかの採るべき対策が強調・言及されるに留まった。G7の保有車両からのCO2排出を共同で50%削減(2000年比)すること、2035年までに乗用車の新車販売の100%を電動車(electrified vehicle)とすることなどは多様な政策の一例であったり機会であったりするという言及に留められた。本来これはEVの販売台数の数値目標としてコミットされるべきだが、日本の主張でハイブリッドも含む電動車とされた上で、現状の表現になったという。EVは陸上輸送からの排出をライフサイクル全体で効率的かつ大幅に削減できるとの知見をIPCCの前述の報告書は提示しており、各国でもEVシフトが鮮明である。運輸部門の脱炭素化を効率的に進めるためにも、また日本の自動車産業が今後も優位であり続けるためにも、日本はいつまでもガソリン車に固執するのではなくEVシフトを速やかに進めるべきである。もちろんこれは電源の脱炭素化とセットで推進される必要がある。

その他、国内では実効力のないカーボンプライシングを進めるGX推進法や、国民的議論なしで拙速に進められた原発活用など、早急に改善するべき課題が山積する。それらについてはWWFのG7気候・エネルギー・環境大臣会合に対する声明もご参照いただきたい。

国際政治での論点は多岐にわたるが、気候変動は今後も中心的なものであり続ける。それは、後ろ向きなホスト国の下ですら、今回のG7首脳宣言で僅かに前進したことからも明らかだ。1.5度目標の達成へ一層加速する国際社会の取組みを、日本がG7の一員として牽引するには、世界水準での国内の温暖化対策が大前提である。そのために、少なくとも上述3点の早期改善をWWFジャパンは要求する。

※1: 2023年3月に発表されたIPCC第6次評価報告書・統合報告書は、今世紀末までの気温上昇を1.5度に抑えるために、世界全体の温室効果ガス排出量を2035年までに2019年比60%削減すべきことを示している。

※2: IPCC第6次評価報告書第3作業部会報告書によると、排出削減対策のとられていない既存の火力発電所などが将来にわたり排出する二酸化炭素の量は、1.5度目標の達成に今後許容される排出量を超える。

※3: 資源エネルギー庁(2022)「今後の再生可能エネルギー政策について」