風力発電開発と自然保護の両立に向けた課題

2023/06/28

- この記事のポイント

- 気候変動対策の切り札として、近年は特に陸上風力発電の開発が拡大しています。しかし、風車は、山地の尾根筋にも多く設置されることから、各地で自然環境への影響も懸念されています。実際、一部の開発では、環境負荷の大きな地域で計画されるなど、自然保護との両立が十分でないケースも散見されます。開発と保全の「両立」を実現していくには、適地選定や合意形成の実施と、これら対策のさらなる深掘りに向けた議論が必要です。

開発と保全の両立が求められる時代に

深刻化の一途をたどる気候変動問題。その解決に向け早期の脱炭素社会を実現するために、急速な再生可能エネルギー(以下、再エネ)の普及が求められています。

日本政府も温室効果ガスを「2030年までに46%削減する目標」を掲げており、その対策が急務となっています。

同時に生物多様性の分野では、2022年の国連生物多様性条約会議(COP15)においてに新たな国際目標が定められ、「2030年までに陸と海の少なくとも30%を保護区にしていくこと」が合意されました。

生物多様性を維持した上での再エネ開発が必要 © WWF ジャパン

今まさに社会には、気候変動対策(再エネ開発)と生物多様性保全という、2つの取り組みを同時に進めていくことが求められています。

急増する開発の傍らで増える環境負荷

国内では2012年に始まった固定価格買取制度(FIT制度)を皮切りに、太陽光発電をはじめとした再エネの開発が急速に進められてきました。

その結果として、設備設置に伴う山林の伐採や、急斜面での設備設置による土砂災害の誘発など、十分な環境配慮が伴わない開発も増加。環境への影響も顕在化してきました。

こうした問題を紹介する報道は当初、大規模な太陽光発電開発による事例が多くを占めていましたが、近年はパネルの設置が可能な土地が少なくなったこともあり、その内容が変わりつつあります。

そして現在、特にその環境影響が注目されているのが、大型の風車の設置を伴う、陸上風力発電の開発です。

貴重な自然が残るエリアの周辺でも増加する開発

陸上風力発電の開発には、ある程度風況のよい場所を選ぶ必要があるため、その設備の多くが山地の尾根筋に建設されます。

そのため、そうした環境で発生する可能性のある、森林伐採や景観の破壊、さらにバードストライクといったさまざまな影響を考慮し、十分に配慮した場所の選定を行なうことが必要となります。

尾根筋は風況が良い反面、猛禽類や渡り鳥の飛翔ルートになっていることも。視界を遮るものがないため視認性が高く、景観への影響も配慮が必要

しかし近年、事業計画が増加する中、十分な環境配慮を行なわないまま、場所の選定がなされる事業が多く見受けられます。

中には、国立公園のような法的な自然保護区の周辺地域でも、多くの事業計画が集中して計画されることもあります(※1)。

北日本における陸上風力(事業初期段階)の立地と重要な自然環境との重複状況(2021年2月時点) (※2) © WWF ジャパン

実際、国立公園や国際的に鳥類の重要な飛来地として指定されるラムサール条約指定地、またIBA(Important Bird and Biodiversity Area)などと隣接・重複する開発計画の場合は、自然環境や野生生物に大きな影響がおよぶ可能性も考えられます。

複数の事業開発による累積的な影響

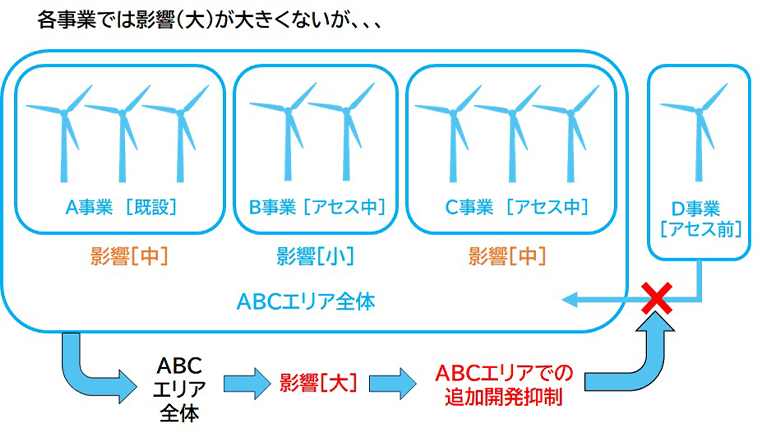

また、こうした懸念がそれほどないと判断された事業開発の場合も、隣接する地域で複数の事業が計画されている場合は、その影響が累積し、結果的に周辺地域全体の環境に、大きな影響が生じる可能性もあります。

すでに一部地域では開発が集中。エリア一体で見た時の影響が大きくなりつつある。

事実、現在急増する国内の風力発電開発は、そのポテンシャル(資源量)、つまり風量を十分に得られる地域が偏っているため、そうした特定の場所に計画が集中するケースも少なくありません。

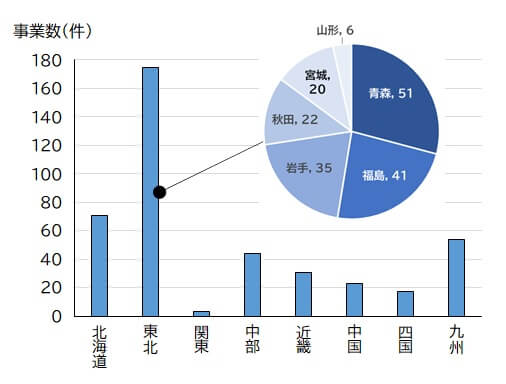

大型風力事業(国のアセス事業)の地域ごとの分布状況(※3)。東北地方に事業開発が偏っていることが分かる © WWF ジャパン

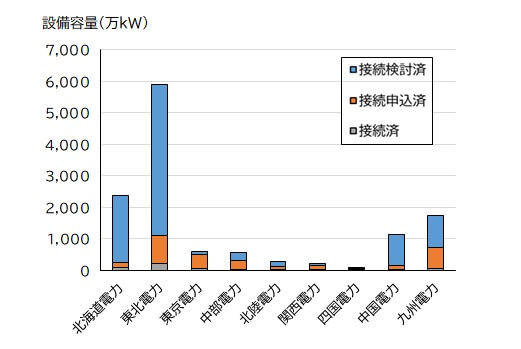

各電力会社への風力発電事業(陸上+洋上)の申請状況(※4)。事業計画の初期段階では、あらかじめ系統線に電力を流せるか「接続検討」し、計画を具体化していく段階で「接続契約申込」を行う。環境アセスメントにまだ至っていない初期段階の計画(事業検討)が相当数あることが分かる。またすでに運転開始をしている風力発電設備である「接続済み」の設備容量に比べても、極めて多くなっている。 © WWF ジャパン

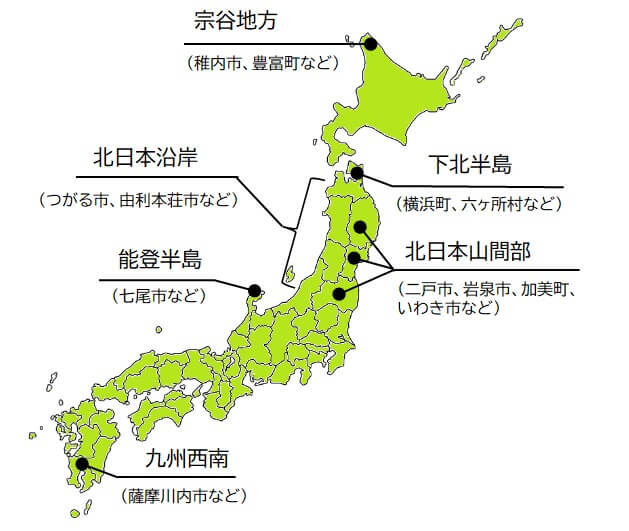

とりわけ東北や北海道ではこうした形での開発が集中しており、一部の市町村では、異なる事業者による相当数の大型風力開発の計画が隣接して進められている例もあります。

風況の良さやアクセスの良さから、開発が比較的多く集まる地域。これらの地域以外でも開発事業が隣接・重複しているところはある。特に宗谷・下北などでの開発案件数は他に比べて特に多い。計画が集中しているかだけでなく、その地域に国立公園など重要な自然環境が近接しているかで影響が変わる。 © WWF ジャパン

開発と保全の両立に向けて

このように、十分に環境に配慮しているとはいえない計画もある中、陸上風力発電を強く否定する声も上がっています。

しかし、風力発電は、自然度の高い森林を避け、鳥類の渡りのメインルートや生息地を避けるといった、適正な対処を講じれば、必ずしも開発で大きな影響が生じるわけではありません。

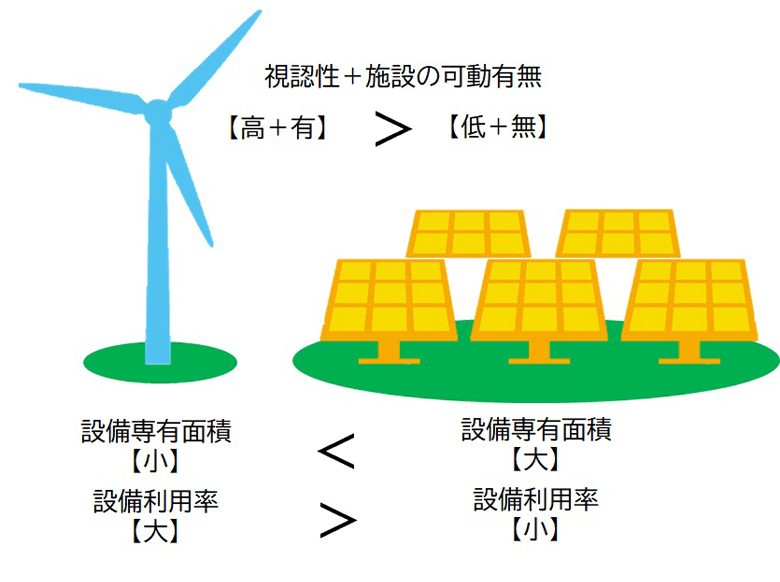

加えて風力発電は、太陽光発電などに比べて設備利用率が高く、設備容量(kW)当たりの設置面積が小さくてすむなどのメリットもあります。

風力発電の代わりに、別の手段でエネルギーを獲得するための開発が行なわれた場合、むしろ環境への影響が大きくなる可能性もあるといえるでしょう。

再エネの環境影響の大小は、様々な視点から検討が必要。一見すると環境影響が大きく見えても、他の設備で同じ電力を作ろうとすると、より大きな改変面積が必要になる場合もある。どの立地に計画されるかも重要。 © WWF ジャパン

何より、再エネの拡大を止めることは、気候変動の問題を放置することを意味します。

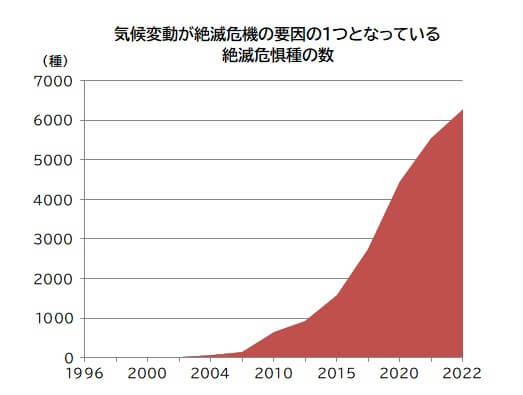

現在、世界で気候変動の影響を受けていると考えられる野生生物の種数は、分かっているだけで1万2,000種以上。このうち約6,200種が、絶滅の危機が高いとされる野生生物で、この数字は今後、確実に増えていくと予想されています。

地球温暖化(気候変動)により平均気温が4℃上昇する場合には、種の半数近くが絶滅の危機に晒されるとの研究報告もある。すでに、その影響を受けていると考えられる世界の絶滅危機種は、年々増加の一途をたどっている(上図)。 (グラフ:IUCNのデータを元にWWFジャパンが作成) © WWF ジャパン

「気候変動問題の解決」と「自然保護」、これはどちらかを選ぶべきものではなく、両立を実現していかねばならないものです。

そのためにも、風力発電をはじめ、それぞれの再エネがもたらし得る環境影響を可能な限り抑える手段を、できるだけ早期に実現していくことが必要です。

開発と保全の両立を実現するには

対策のカギはゾーニングと合意形成

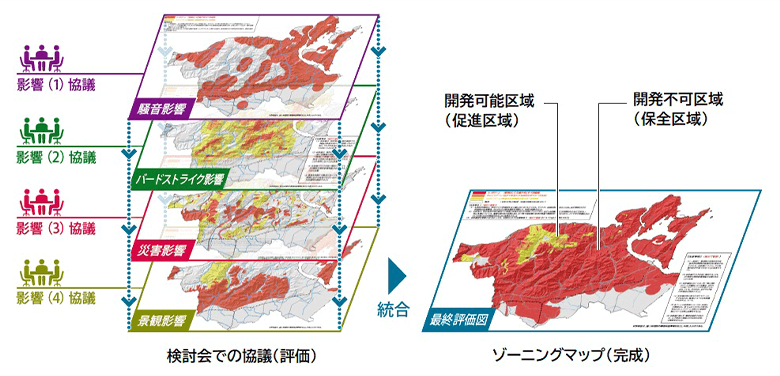

再エネの開発と自然保護の両立を実現する上で、もっとも有効な手段がゾーニング(適地選定)です。

これは自治体が中心となり、周辺の社会・自然環境の情報を集約し、地域関係者間で議論をすることで、風力発電による環境や地域社会への影響を抑えられる「事業に適した場所」を見つけ出し、地図上に落として可視化する取り組みです。

自治体を中心に検討会を開き、開発に適しているかで地域の土地を色分けしていくのがゾーニング © WWF ジャパン

このゾーニングの取り組みは、いわば「転ばぬ先の杖」ともいえる予防策であり、事業計画がまだない地域において有効な手段です。

ゾーニングによる開発適地の選定を、「具体的な事業計画の話が来る前」に、あらかじめ地域で進めておければ、地元が受け入れやすく、環境影響も少ない適地を、対外的(事業者)に示すことができます。これは、事業を適切な形で誘致することにもつながるものです。

しかし、すでに事業計画が具体化している地域では、こうしたゾーニングの有効性は下がります。

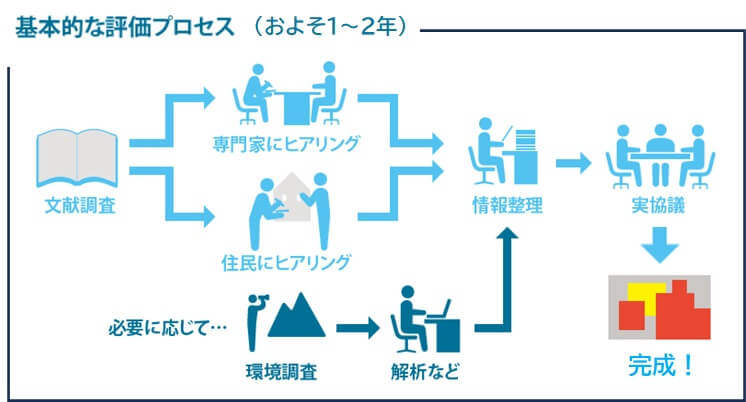

ゾーニングの検討にはデータの収集や、地域での合意が必要ですが、こうした検討に時間をかけている間に、事業計画が後戻りできないところまで進んでいる事態も起き得るためです。

精度の高いゾーニングを行おうとするほど、環境調査や議論に時間がかかる。この1~2年の検討の間にも民間事業は進んでいく。 © WWF ジャパン

したがって、すでに事業計画が持ち上がっている地域では、それを手掛ける事業者側と、地域側の間で丁寧な話し合いを進め、重要な自然環境への影響を避けた形で開発が進められるように、「合意形成」を図ることが、重要かつ唯一の手段となります。

ゾーニングと合意形成の課題

この他にも、ゾーニングや合意形成を実現する上で、いくつかの課題があります。

【1.ゾーニングの課題】

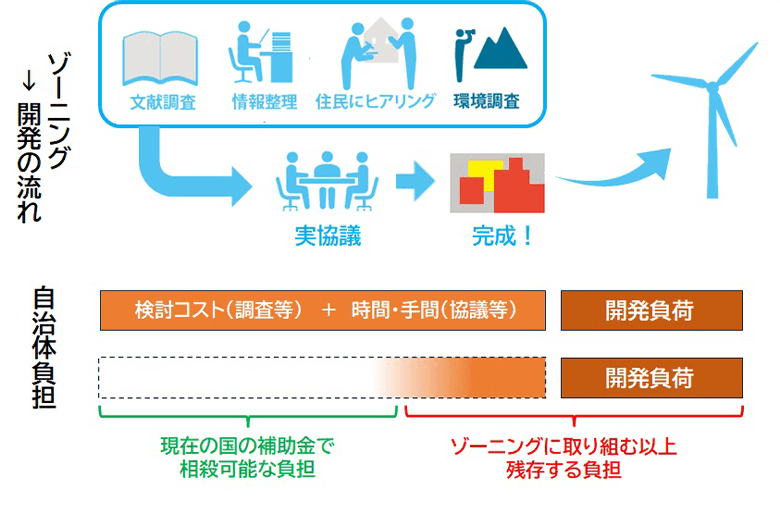

実際には、ゾーニングは時間がかかるうえ、土地(人の所有地)に開発適正の色分けを行なうため、地域住民などの理解を得る必要があります。費用も掛かるため、財源が不足している地方自治体にとっては負担が大きく、実施が難しい場合が多くあります。

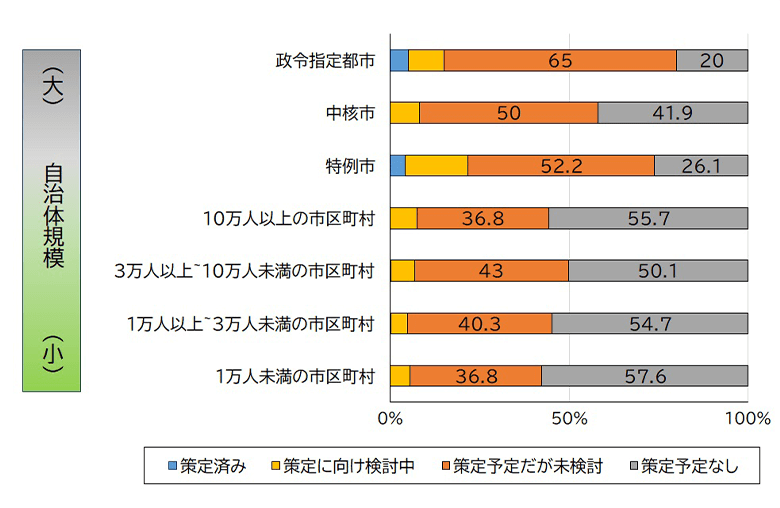

再エネのポテンシャル(資源量)は、規模の小さな自治体ほど多い。しかし、地域の規模の小さい自治体ほどゾーニングの実施に向けた準備は進んでいない状況。検討着手に至っていない自治体が全体でも8~9割を超えている。 出典:環境省資料をもとにWWFで作図

また、現在の国のゾーニング制度(地域脱炭素化促進事業制度)には、自治体によるゾーニングの実施義務はありません。また、ゾーニングを行う場合でも“自治体で必要な発電設備量=開発適地(促進区域)の設定量”に義務がありません。

したがって、仮に自治体がゾーニングの検討にとりくんだとしても、開発を懸念する住民等が少なくない中では、あえて多くの開発適地(促進区域)が設定されるとは考えにくく、わずかな開発適地の設定に終わる可能性があります。

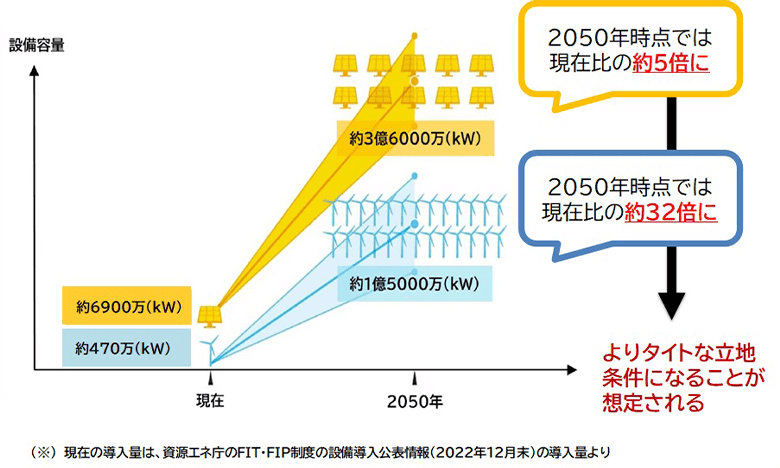

WWFのシナリオ分析では、“大幅な省エネを実施”した上でなお大量の再エネ設備が必要であることが分かっている。特に風力発電は現在の導入量の30倍以上が必要になる。 © WWF ジャパン

WWFの試算では、気候変動の影響が激甚化する前に脱炭素社会を実現するには、今の数倍~数十倍の再エネの導入が必要であり、現在の開発でさえまだ十分でないことが分かっています。

したがって、今のまま、自主的なゾーニングに期待しているだけでは、国の排出削減に必要十分な量の再エネの開発適地は確保されない恐れがあります。

【2.合意形成の課題】

合意形成についての課題は、合意に必要な十分な説明を受け、情報を共有する機会が少ないことです。

本来、こうした開発計画を進める場合、事業内容が固まる前の段階で、それを推進する事業者側と、地域の住民・自治体側で、十分なコミュニケーションの機会を作ることが理想です。

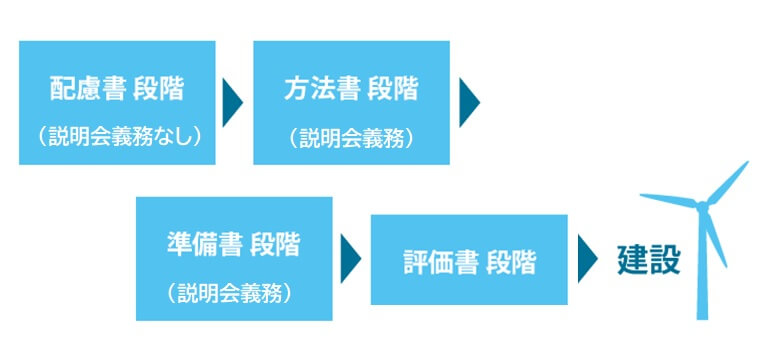

しかし、ほとんどの風力発電事業が対象となる環境アセスメント制度(環境影響評価制度)では、事業初期段階でこうした説明会等の十分な実施が義務付けられていません。

多くの風力発電事業では、方法書段階で発電設備の規模と立地場所が具体的に明示されるようになる。準備書段階では事業規模や配置はほぼ確定し大きく変わることは少ない。 © WWF ジャパン

日本の環境アセスメントでは、配慮書⇒方法書⇒準備書⇒評価書⇒報告書と段階を経て、事業計画の精査が進められます。

しかし、方法書を作成した時点で、すでに計画内容の多くが固まっていることが多いため、実際に地域の声や、自然環境への配慮を計画に盛り込もうとした場合は、一番最初の配慮書の段階で、十分な話し合いを行なうことが必要となります。

しかし、現状の環境アセスメント法では、配慮書の段階での直接の説明は義務付けられておらず、かろうじて方法書の段階で、そうした機会を設けることが「努力義務」として事業者に課されているのみです。

実施回数などにも義務規定はなく、行なわれるとしても、必要最小限の、事業者から地域関係者に向けた、一方向なコミュニケーションに終わる例も珍しくありません。

課題解決に向けた議論と政策の改善を

地域で今必要とされている、再エネ開発と自然保護の両立をはかるためには、このゾーニングと合意形成を実現する上で、支障となっている課題を、根本的に解決する必要があります。

そのためには、国レベルで早急に取り組むべき、大きな論点が2つあります。「ゾーニングへのインセンティブ付与」と「環境アセスメント制度の見直し」です。

【1.ゾーニングへのインセンティブ付与】

再エネのポテンシャルの多くは地域に存在していますが、規模の小さな自治体が、それを活かすためのゾーニングに、人員や予算を割くのは容易ではありません。

また地方の自治体では過疎化をはじめ、解決すべき課題も多く抱えてます。

その中で、ゾーニングにとりくむ意欲を引き出すには、「強力なインセンティブ」が必要です。

国も、そのインセンティブとして、ゾーニング支援策を設けていますが、いずれも策定費用の一部補助や専門家を臨時派遣する内容に留まっており、十分ではありません。

しかも、こうした補助だけでは、地域住民等との議論・調整など、自治体の職員にかかる負担の全ては解消できないため、あえて何もしない方が、よいと判断してしまうケースもあります。

ゾーニング作業に負担が生じるなかで、それでも自治体側に検討を進めてもらうには、「ゾーニングの実施を義務化する」か「ゾーニング実施に対するインセンティブ(メリット)を付与」が必要。 © WWF ジャパン

こうした状況を回避し、自治体が手間をかけてなおゾーニングに取り組む価値がある、と認識するためには、「単なる負担の相殺」に留まらないプラスαのインセンティブが必要です。

例えば、ゾーニングにより開発適地が見つかり、無事に事業化に至った場合には、少しでもその環境負荷を低減できるような保全整備事業の費用を交付したり、あるいは地域がある程度自由に使える財政支援を交付するなど、新たなインセンティブを案として検討することが重要です。

【2.環境アセスメント制度の見直しについて】

今後の再エネ開発は、規模の大型化に加え、過去に行なわれた開発の影響の上に、さらなる環境負荷をもたらすものになることが予想されます。

さらに、開発が可能な場所もより限定され、環境に影響を及ぼしやすい地域を含めた、厳しい立地条件のもとで行なわれる可能性も高くなります。

今まで以上に慎重な、環境影響の精査と、合意形成が必要となるでしょう。

そのためには、現行の環境アセスメント制度を抜本的に見直し、事業者による早期段階での説明会の実施や合意形成を、より丁寧に行なうプロセスで実施するよう義務付けることが必要です(※3)

さらに、複数の開発計画の影響が累積してその負荷が拡大しないようにするため、地域の全ての計画を俯瞰して評価し、影響が過度になると予測されるエリアでは、開発を抑制できる措置を組み込むことも重要です。

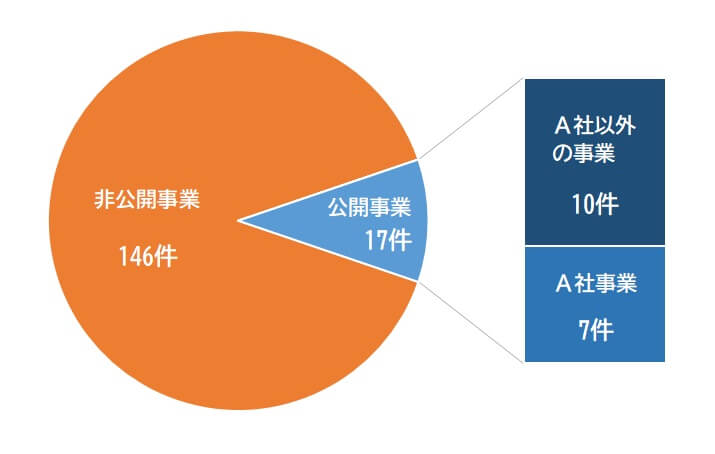

こうしたエリア全体の影響評価には、当然、各事業者の計画で収集した環境調査データや各々の事業詳細(設備諸元や配置等)を全て把握して分析することが必要です。しかし、事業者の計画案(環境影響評価図書)は、現在は国の呼びかけにもかかわらず、ほとんどの事業者で公開をしていません(※5)。

風力事業が集中する北日本における陸上風力発電の事業者によるアセス図書公開状況をWWFで確認したもの(2021年1月時点)。公開率は限定的。

出典:WWFジャパン「再生可能エネルギーの普及拡大に向けた 環境影響評価法の見直しへの提言」より

また、仮に事業者の計画が全て公表されたとしても、エリア全体の影響評価を個々の事業者が行うことは、評価が重複することになり非効率です。

そこで例えば、全てのアセス情報を所有する国が、累積影響をエリアごとに評価し、累積影響が特に高い評価エリアにおいて、もし個別事業の環境影響が高いと判断される事業がある場合には、事業にブレーキを掛けられるよう、環境省側に事業許認可の権限を持たせる、そうした対応の強化を制度として確立しておくことが考えられます。

国内での開発の全体バランスに配慮することが必要な段階に差し掛かっている。開発を抑制した分、他でどのような再エネを代わりにどの程度入れるのかも合わせて議論が必要 © WWF ジャパン

現在のアセス制度のように、環境影響を評価する制度で本来ありながら、最終的な事業に紐づく許認可権限は環境省ではなく、事業分野の所轄官庁に帰属している(※発電事業であれば経産省)状況では、問題の解決は期待できません(※5)。

気候変動の影響をおさえ、異常気象や自然環境への被害をくい止めながら、日本のエネルギーの未来を安全で確かなものにしていくためにも、こうした制度の見直しを早急に行ない、再エネ開発と自然保護の両立を実現できるようにすることが必要です。

(※1) 日本自然保護協会においても、大型風力発電設備と各種自然環境の重複状況を分析したレポートを発表している。

「大型陸上風力発電計画の 自然環境影響レポート」

(※2) 環境影響評価情報支援ネットワークにおいて、北日本(北海道、青森、秋田、山形、宮城、福島)の環境影響評価法対象の陸上風力発電事業に該当する計93事業(重複を除いた配慮書と方法書段階の事業)をもとに、EADASでそれぞれの事業重複を確認したもの(2021年2月時点のもの)。

(※3) 環境アセスネットにて、国の環境アセス対象案件のうち2000年以降にアセス図書が発行されている事業を検索し、地域区分に応じて集計した。なお、検索結果の事業のいくつかは、分割・名称変更により実質同一事業でも別事業としてダブルカウントされていることに留意。ただし地域毎の大まかな“開発数(傾向)“を見る上では問題ないものとした。

(※4) 旧一般電気事業者(沖縄除く)のウェブサイトより、最新の系統接続の申込状況を確認し集計した。なお、各社で表記が異なり、陸上と洋上を分けている場合と一括して“風力”として集計しているケースがあった。ここでは陸上と洋上を合わせた数字を示している。なお、「接続検討済」の設備容量については、実際に将来設置される設備容量より大きくなる可能性があることに留意。

(※5) 環境影響評価法の第33条(通称:横断条項)では、環境影響結果(評価書)を踏まえて、適正な環境配慮が行なわれるかどうかを各種事業の許認可の際に審査をするように求めている。しかし、これはあくまで審査を求めるものであり、環境配慮が足りない場合には許認可権限者(所轄官庁)が“事業実施の許認可を下ろさない選択をとれる“に留まった表現となっている。したがって、環境配慮が足りない場合(環境面で適切でない事業の場合)、”許認可を下ろしてはならない”とは規定されておらず、環境影響評価法と各種許認可の結果が直接的には連動していない。