持続可能な商品に対する消費者の需要が71%増加

2021/05/18

- この記事のポイント

- 自然環境に対する人々の関心は、過去5年間で著しく上昇し、同時に、持続可能な商品の需要は71%も増加しました。これは、5月22日の「国際生物多様性の日」を前に、WWFが新たな報告書で発表した、世界的な傾向です。この結果はWWFが調査会社EIUに委託して行なった、世界54カ国でのインターネット検索のトレンド調査に基づくもので、世界的な環境破壊への危機感が募る一方、持続可能なビジネスや商品への関心が急激に高まり、新たな市場の萌芽が形成されつつあることを示しています。

経済誌『エコノミスト』調査部門による報告

2021年5月18日、WWFは世界の自然環境に対する一般の意識と、ビジネスの新たなトレンドについてまとめた報告書『An Eco-wakening: Measuring global awareness, engagement and action for nature(エコへの目覚め:自然に対する世界的な認識と関与、行動の測定)』を発表しました。

この報告書は、WWFの委託を受けた、イギリスの経済誌『エコノミスト』の調査部門であるエコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)が、2016~2020年の5年間にわたる調査の結果をまとめたものです。

調査では、世界人口の80%をカバーする、54の国、27の言語において、インターネット上での検索やSNSへの投稿に見られる、自然に関係した認識の変化や行動の傾向を測定。

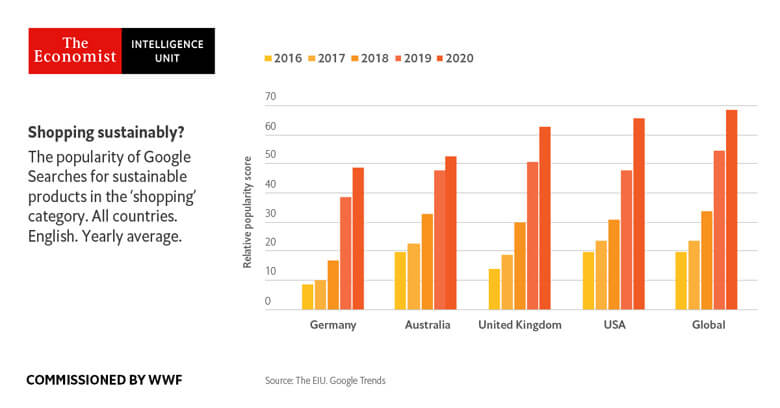

生物多様性(Biodiversity)、持続可能(Sustainable)、生態学的(Ecological)、生分解性(Biodegradable)、環境(Environmentally)といったキーワードの検索トレンドのほか、環境に配慮した製品の人気検索についても、Googleトレンドデータを使用した分析を行ないました。

その結果、自然に対する一般の関心が16%上昇。持続可能な商品への需要が71%、増加したことが分かりました。

高まる自然と生物多様性への関心

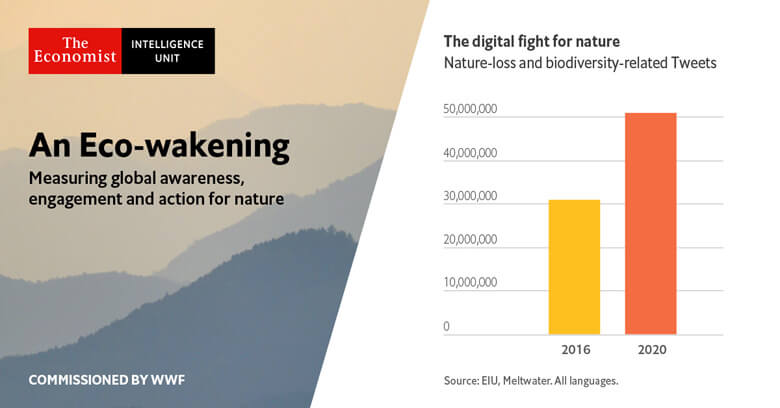

投稿数が3,000万件から5,000万件に

自然に対する関心の高まりを示す傾向は、Twitterへの投稿に表れています。

過去4年間で、生物多様性と自然環境の喪失に関連した投稿数は、3,000万件から5,000万件に65%増加。

特筆すべきは、この傾向が先進国ではなく、新興国であるラテンアメリカ諸国で特に顕著だった点です。

もともと、これらの国々は、多くのTwitterユーザーを擁しており、ブラジルでは1,200万人、メキシコでは900万人、アルゼンチンでは500万人を数えます。

こうしたラテンアメリカ諸国における、自然と生物多様性に関連する投稿数は、2016年から2020年の間に136%増加しました。

また、世界各国のメディアも、同様に生物多様性と自然環境の喪失に関連した報道を増加させています。

イギリスではこうした報道記事が、2016年から2020年の間に105%増加。

オーストラリアでは同期間に407%、ブラジルでも60%増加し、アメリカでも2016年から2020年の間に1,100万件もの生物多様性と自然環境の喪失に関する報道記事が発表されました。

報道と関心の高まりの背景にあるもの

報道の増加の背景には、各国各地域で生じた、さまざまな自然環境への脅威と、その保全をめぐる大きな動きがあったと考えられます。

ラテンアメリカに関しては、ブラジルのアマゾナス州とロンドニア州で生じた深刻な森林火災や、ブラジルのボルソナロ大統領による、アマゾンの開発規制の緩和に対する抗議運動が、その具体例です。

オーストラリアの場合は、国内で壊滅的な被害をもたらした森林火災が、アメリカでは自国のパリ協定脱退表明と、カリフォルニアでの山火事が大きな要因となりました。

2019年の夏以降、規模を拡大し自然環境と市民生活に甚大な被害をもたらしたオーストラリアの大規模火災。拡大の背景には、気候変動による干ばつがあったと考えられている。

このような大規模な火災や洪水などの災害や、深刻な森林破壊などを扱ったメディア報道は、リアルタイムでその発生状況を世界中に拡散すると同時に、SNSを介してより多くの人々の間で、情報と感情的な交流を巻き起こします。

また、SNSは報道そのものに加え、著名な政治家、有名人、宗教指導者らによる発言、発信の主要なツールとなっており、その影響力とメッセージは増幅されて、最終的には10億人近い人々に届くことになります。

急拡大する持続可能な製品への関心と需要

持続可能性を意識した消費者の「選択」の変化

こうした近年の生物多様性と自然環境の喪失に対する、多くの人々の関心、そして危機感の広がりは、実際の行動にも明らかな変化をもたらしました。

その実例の一つとして、特に今回の報告書が示しているのは、消費者が「持続可能な商品」を求める行動が71%増加している、という傾向です。

まず、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、カナダなどの高所得国では、持続可能な商品に対する消費者のクリック数が大幅に増加。

同じく24%増加したインドネシアや、120%の伸びを見せたエクアドルなどをはじめ、発展途上国や新興国でも、持続可能な商品に対する関心の高まりが認められました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による打撃を受けたにもかかわらず、こうした新興国や発展途上国で、市場が劇的な成長を遂げた背景には、近年これらの国々を襲っている、森林破壊や火災、洪水、干ばつといった、深刻な災害と自然破壊に対する、人々の意識の変化があると考えられます。

自国の自然環境の喪失と資源の枯渇に対する、これまでにない消費者の強い危機感が、「持続可能な製品を選ぶ」という行動につながり、化粧品や製薬、ファッション、食品といった各産業分野の企業に、新たな市場機会をもたらしているのです。

さらに、世界の6,000人以上を対象として、2019年に行なわれた追加のオンライン調査の結果では、回答した消費者の50%が、企業のビジネスが「価値観に反した」ため、その企業の製品やサービスの利用をやめ、他に切り替えた、と述べました。

切り替えの最大の理由は、「環境を保全した」製品、またはサービスを求めたこと。

関心のある個人と消費者は、自然と生物多様性の喪失への懸念を解消するために、企業や政治に対して意思表示を行ない、変化に向けた行動を要求している、ということです。

サステナビリティの実現に向け変化する企業と金融

また、このような持続可能性を重視した消費の傾向の拡大と、自然の喪失に伴うリスクは、今や金融においても、気候変動(地球温暖化)と並ぶ、重大な関心事になっています。

世界経済に対し自然がもたらすサービスの価値は、推定で44兆ドル。世界のGDPの半分以上に相当します。

これを自然破壊によって損耗させるのではなく、持続可能な形で活用できるビジネスこそが、これからの市場のカギを握ります。

そのため、世界の主な金融機関は、自然と共生できるビジネスへの投資を促進し、非・持続可能な企業活動から資金を引き揚げるよう、すでに資金の流れを変え始めています。

企業もまた、こうした変化に即した行動変容を見せています。

食品、化粧品、製薬業界では、生物多様性の保全に配慮した原料調達に取り組む企業が2016年から2020年にかけて45%増加。

繊維業界でも、経営層の50%以上が、消費者の需要が持続可能性の強化を促進していると述べており、65%の企業が持続可能な方法で生産された原料の調達を約束しました。

WWFのグローバル・マーケット・リーダーであるクリスティアン・クローズは次のように述べています。

「ビジネスにおいて持続可能性を考慮しないことは、もはや容認されないことであり、賢いことでもありません。インターネット上で持続可能な商品を求める消費者の行動は、そのことをはっきりと示しています。

こうした消費者の志向は、特定の市場やセクターに限らず、業界全体に変化を及ぼしています。

今回の調査は、バリューチェーンの末端に位置する消費者の需要と行動が、市場の変化を促しており、それが新興国や発展途上国の市場で想定される傾向になる、という確証をもたらしました。

これは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックから回復した、世界経済の姿となっていくでしょう」

消費者の自然環境の価値への「気づき」が世界を変えていく

SNSなどのオンラインのつながりと、そこに生まれる理解・共感により、消費者は自ら、持続可能性に取り組むブランドを探し、それを支持する力と、選ぶ権利を手に入れました。

また、2016年以降、SNSなどでも拡散された、生物多様性の保全にかかわる、さまざまなキャンペーンに寄せられた署名賛同は、合計で1億5,900万件以上。

地球の未来の危機に対して行動するこれらの人々は、さらにその数を増しながら、自然と生物多様性の喪失を食い止める、より野心的な判断と政策の実現を、国や産業界のリーダーたちに求めているのです。

WWFは、自然への懸念を表明する、この世界の何百万人もの人々の中に芽生えた、SDGs(持続可能な開発目標)にも通底した考え方と、紛れもない行動の変化を「エコ・ウェイクニング(エコへの目覚め)」と名付けました。

各国政府、分野を問わない各国のリーダーたちは、この「目覚め」の声と期待に応え、ポスト・コロナの未来に向けた、持続可能な未来のヴィジョンを示し、政策とサービスを実現してゆく責任があります。

なぜなら今この瞬間も、世界の自然破壊のスピードは高まり、気候変動(地球温暖化)による脅威は拡大の一途をたどっているからです。

カギとなる「パリ協定」と生物多様性保全の新たな国際目標

すべての人の暮らしにとっても欠かせない、持続可能な未来を築くために、自然の喪失をくい止め、回復に向けて逆転させる。

世界のリーダーたちが、その判断を下す大きな機会が、2021年の後半に2つ、訪れます。

生物多様性条約会議CBD-COP15

一つは、2021年10月11日から24日に開催される、生物多様性条約の第15回締約国会議(CBD-COP15)です。

ここで各国は、「愛知目標」に続く、2020年以降の新たな生物多様性保全の国際目標を採択することになっています。

国際目標には、生物多様性の保全に必要な、保護区の設置や絶滅危惧種の保全といった直接的な取り組みだけでなく、環境保全を間接的に支える上で欠かせない、持続可能な生産や消費にも関係する、明確で意欲的な内容も求められます。

これからの世界の自然保護の大きな骨格ともなる、この国際目標を、どれくらい高く、野心的なものに設定できるか。そして、各国政府が合意できるか。世界のリーダーたちの決意と行動が問われます。

国連気候変動会議COP26

もう一つは、2021年11月1日から12日に開催される、気候変動枠組条約の第26回締約国会議(COP26)です。

今回の会議では各国が、自然の持続可能な利用に基づいた解決(Nature-based Solutions)の促進を含む、より野心的な温室効果ガスの排出削減目標(NDC)を発表し、「パリ協定」の掲げる「1.5度目標(産業革命以降の世界の平均気温の上昇を1.5度未満に抑えるという目標)」の実現に向けた意思を示すことが期待されています。

この実現には、2030年までに温室効果ガスの排出量を、2010年比で45%削減する必要がありますが、現状の各国の排出削減目標を綜合しても、この水準には届きません。

目標をさらに高め、排出削減を実現することは、現世代が未来に対して負っている責任であり、果たさねばならない約束ということです。

食糧生産などを目的とした開発や、気候変動によってもたらされ、新たな動物由来感染症の原因にもなっている、自然と生物多様性の喪失。

それは今や、3万5,000種以上の野生生物を絶滅の危機に追い込み、全世界で人の暮らしと健康を脅かすほどの大きな問題となりました。

その解決を目指し、WWFは2030年に向け、生物多様性の損失を回復傾向に逆転させることを目標としています。

生物多様性の回復シナリオ

WWFはこれからも世界の国々、とりわけ各国政府とビジネス界のリーダーたちに対して、地球の未来に強い危機感を抱いている数百万人の人々の声と行動を真摯に受け止め、手にした機会を最大限活かすよう働きかけると共に、さらに多くの人たちが「目覚め」、選択し、行動できるように、メッセージと情報の発信を続けていきます。