生物多様性スクール2023第3回 「生物多様性と防災・減災」開催報告 成功事例を積み上げて、世の中の変化へ!

2023/09/11

- この記事のポイント

- 世界の生物多様性は過去50年で69%損失し、また地球の平均気温は産業革命前よりすでに1度以上上昇したと報告され、地球環境はいま、危機的な状況にあります。WWFジャパンは、生物多様性の劣化を食い止め、回復に転じさせる「ネイチャー・ポジティブ」に向けて、著名な有識者を招いて身近な切り口で生物多様性について考えるオンラインセミナー「生物多様性スクール」を開催。2023年シリーズでは、気候(Climate)と自然・生物多様性(Nature)の2つの危機の同時解決や双方への配慮をテーマにして、取り組みの先進事例なども紹介していきます。6月2日に行なった第3回「生物多様性と防災・減災」のポイントをお届けします。

生物多様性と防災・減災

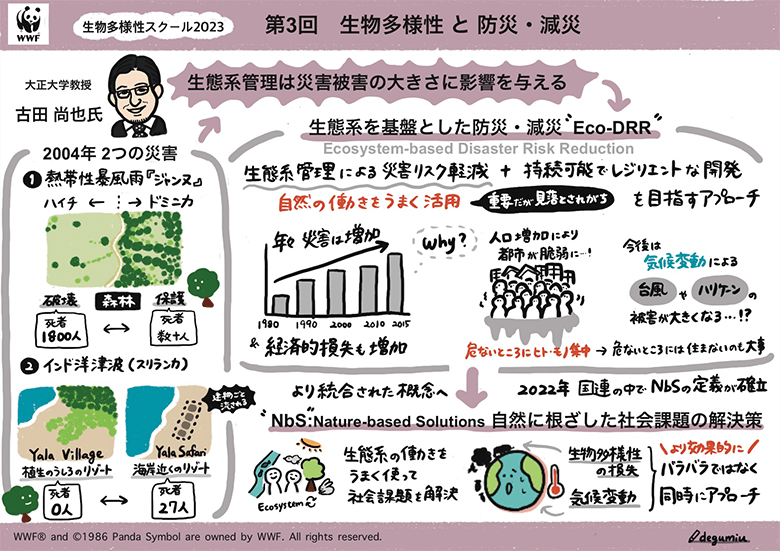

国連の世界気象機関(WMO)の報告によると、世界の気象災害は過去50年で5倍も増加。死者は200万人超、損失額は約400兆ドルと推定されています。今後、気候変動によってさらに被害が拡大することが懸念されています。気候変動の緩和とともに、災害への対応や予防が急がれる中、自然に根ざした問題解決(NbS)という考え方や、特に生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)など、生物多様性保全と気候変動への適応の双方を重視した取り組みが注目されています。

このたび、この分野で日本を代表する、大正大学教授でIUCN日本リエゾンオフィス・コーディネーターの古田尚也氏をお招きし、最新の知見や取り組みについてお伺いしました。またWWFジャパンからは、九州北西部での洪水リスクの低減と生物多様性保全の両立を目指した、田んぼや河川等に関するプロジェクトを紹介しました。スクールのポイントをグラフィックレコーディング(グラレコ)を使ってお伝えします。(グラレコ制作:aini 出口未由羽さん)

開催概要: 生物多様性スクール2023 第3回「生物多様性と防災・減災」

日時 2023年6月2日(金) 16:00 ~ 18:00

場所・形式 Zoomによるオンラインセミナー

ゲスト:古田尚也氏 大正大学総合学修支援機構教授、IUCN日本リエゾンオフィス・コーディネーター

参加登録者数 1233名

自然の働きをうまく活用して、災害リスクを軽減

(古田氏の講演)

世界最大の自然保護ネットワークのIUCN(国際自然保護連合)が防災・減災に関わったきっかけは、2004年のハリケーン・ジャンヌとインド洋津波。被害状況が、自然の森が残っているかそうでないかで地域により大きく異なった事例が数多く報告され、生態系管理と災害の被害の大きさには関係があるのではと考えられ、「生態系を基盤とした防災・減災(Eco-DRR)」という考え方が誕生しました。さらに「自然に根ざした社会課題の解決策(Nature-based Solutions:NbS)」というより統合された概念に発展し、いま国際的に支持を集めています。その背景には、生物多様性と気候変動の2つの危機を急いで解決するために、バラバラではなく一緒に取り組んで、限られたリソースを効果的に使おうという狙いがあります。2030年までに気候変動緩和策に必要な対策の3割をNbSでまかなうべきとする報告もあります。

世界と日本の事例

(古田氏の講演)

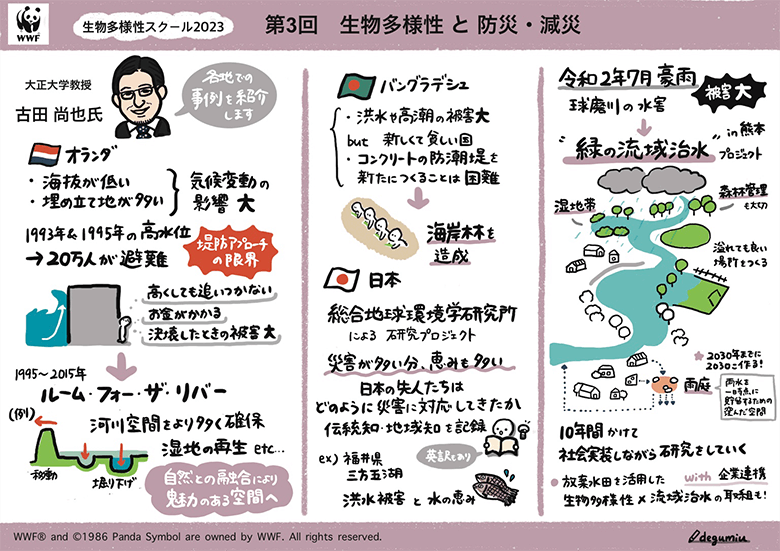

古田氏は、Eco-DRRや、NbSの事例を幅広く紹介しました(以下抜粋)

■ 海抜が低く、埋め立て地が多いオランダは、海面上昇や気候変動の影響を受けやすい国。1990年代の高水位で堤防アプローチに限界を感じ、川幅を広く、湿地を再生するなど河川の改修をし、同時に住民にとって魅力のある空間をつくる「ルーム・フォー・ザ・リバー」に取り組んだ。

■ デルタ地形で洪水や高潮の被害を受けやすいバングラデッシュは、世界銀行等から高額のコンクリートの防潮堤を提案されたが、代わりに海岸林を造成する対策を実施。

■ 総合地球環境学研究所は、世界的に見ても自然災害が多く、自然の恵みも多い日本で、先人たちがどのように災害に対応してきたか各地に伝わる伝統知や地域知を日本語と英語でまとめた(ウェブサイト)。

■ 2020年、豪雨による球磨川の水害で大きな被害を受けた熊本県は、気候変動時代に対応するために、「緑の流域治水」に取り組む。湿地帯や水が溢れてもいい場所や、地下に雨水を浸透させる「雨庭」を作るなどの施策を実施。

成功事例を積み上げて、世の中の変化へ

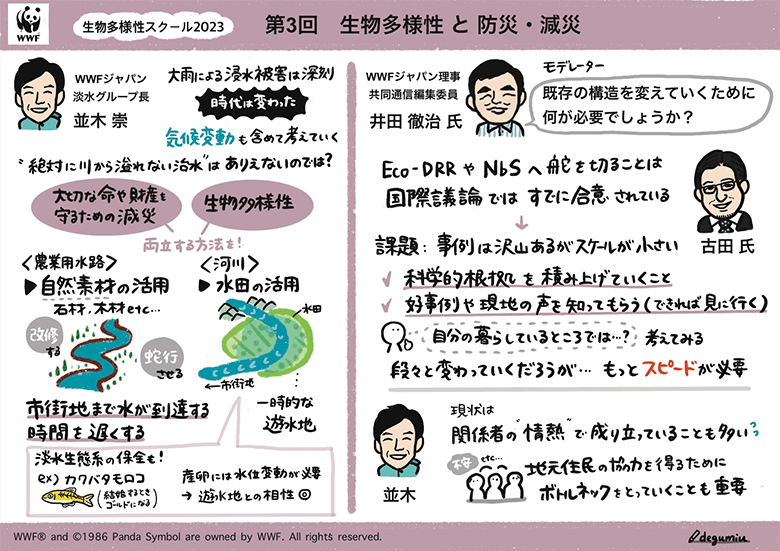

(WWFの事例紹介)

WWFジャパン淡水グループ長の並木崇からは、減災(治水)と生物多様性を両立する九州北西部での活動事例を紹介しました。コンクリートの代わりに自然素材による農業用水路の改修を進めたり、水田を一時的な遊水地としてうまく活用したりするなどの手法を推進。減災と同時に、産卵時に水位変動を必要とする希少種の魚のための環境づくりや淡水生態系の保全につながります。関係する農業者等への負担にも配慮しながら、生物多様性保全の価値と減災効果の高いエリアを特定してプロジェクトを進めていきます。

(ディスカッション)

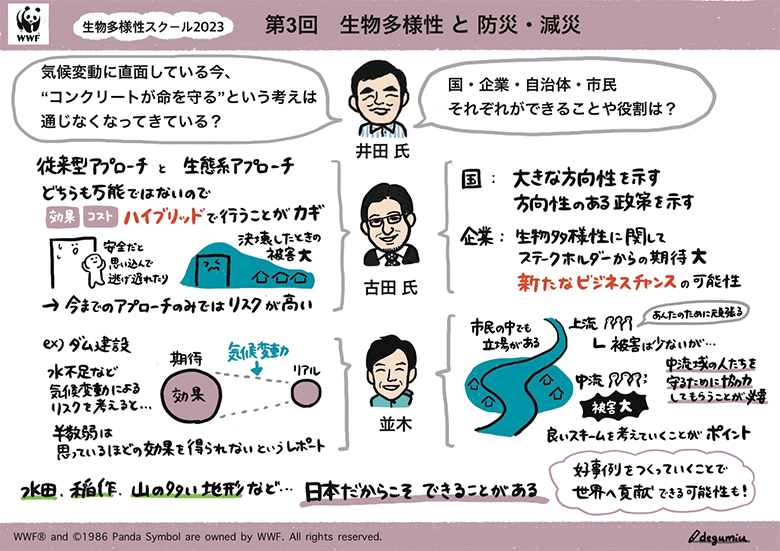

井田徹治氏の「既存の構造を変えていくには何が必要か?」という問いかけに対し、古田氏は、「国際議論ではすでにEco-DRRやNbSの方向が合意されているので、今後は現場でどう実装していくか、また各事例で科学的な根拠を積み上げていくことが重要。成功事例を皆が見て知って、自分の地域でのやり方を考えてみることで段々と世の中が変わっていくのでは、ただしスピードも必要」と語りました。「地元住民の協力が必要では?現場での反応は?」という問いに対し、並木も「『コンクリートが安心』と長年感じてきた住民の方の意識(ボトルネック)を変えていくことが求められる。そのために、生物多様性と治水の両立の事例を一つ一つ作っていくことが大切」と語りました。

気候変動時代の防災のありかたは?

(ディスカッション)

「コンクリートが命を守るという意識は、気候変動時代には、そろそろ通じないということか?」という問いに対し、並木は「いま計画段階にある水力発電などは、気候変動により計画当初に比べて効果が低いのでは」とされる海外の報告を紹介。古田氏は「コンクリートの従来型アプローチ、生態系アプローチの双方に良し悪しがあり、ハイブリッド型が一番良いだろう」と語りました。また古田氏は、大きな方向性を示すという国の役割を指摘し、新しい技術を途上国に展開するなど、企業にとっては新しいビジネスチャンスでもあると語りました。さらに並木は、「市民の視点では川の上流域、中流域、下流域では水からの影響がそれぞれ違うので、行政界を超えて、市民の理解を共有する必要性やそのためのスキームを考えることがポイント」と語りました。最後に古田氏は「水田が多く、地形的にも急峻な日本ならではのやり方がこれまでもあったし、これからも考えられる。日本でうまくできれば、水田のある他のアジア地域でも展開できる」と語り、会は締めくくられました。