残された熱帯林にすむボルネオゾウの生息域調査

2019/02/26

ボルネオゾウのすむ森の現状

世界で3番目に大きな島、ボルネオ島。島の北東に位置する北カリマンタン州は、インドネシアで2012年に設置された新しい州です。

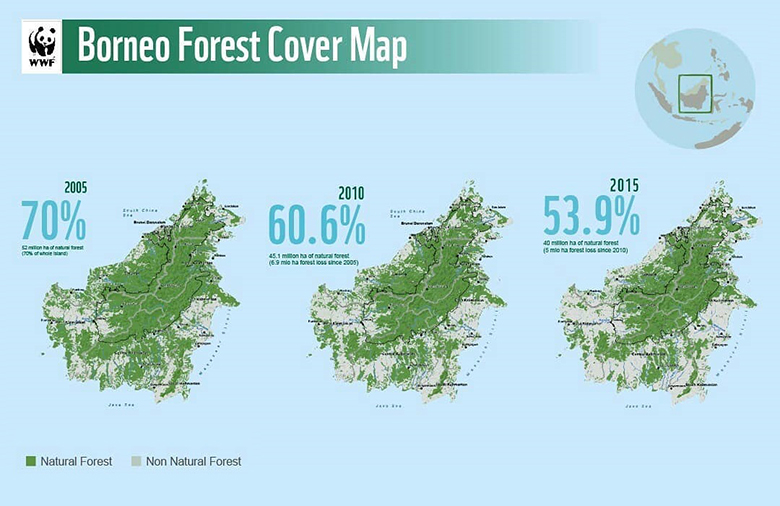

島の他の地域で進んできた森林減少と比較すると、北カリマンタン州は今でも天然の森が比較的広範囲で残されている貴重な地域。

ボルネオゾウの仔ゾウ。ボルネオゾウは、インドネシア領の北カリマンタン州と、国境をまたいだマレーシア領のサバ州にのみ分布するアジアゾウの亜種の一つ。

無数の川が流れる北カリマンタン州には今も広く熱帯林が残っており、多くの野生動物と共に、世界で一番小型といわれる野生のゾウ、ボルネオゾウが生息しています。

しかしこの北カリマンタン州でも、2000年以降、パーム油の原料となるアブラヤシを生産するための農園(プランテーション)開発が盛んになってきました。

パーム油は日本でも身近に広く使われている。植物油、植物油脂、ショートニングといった言葉で表記されることが多い。

特に2003年から2010年にかけて、北カリマンタン州内にあったゾウのすむ森の面積は、約16%が消失しました。森の木々が切り倒された後は、アブラヤシが植えられ、プランテーションになっていることも分かっています。

WWFは、残された森を保全し続けるために、これまでインドネシア政府と地方政府、また地域のNGOや企業や住民など、多くの関係者の協力を得て、森の保全活動を実施してきました。その甲斐もあり、残された森の面積の84%にあたる地域は、今も保全されています。

しかし、WWFの調査結果では、2012年当時の北カリマンタン州のボルネオゾウの推定個体数は30頭~80頭でした。隣接するマレーシアのサバ州には推定で1,500~2,000頭が生息しているとみられていますが、これらが現状明らかになっている、ボルネオゾウの総個体数です。世界的にも、絶滅の危機が心配されるゾウの個体群と言ってよいでしょう。

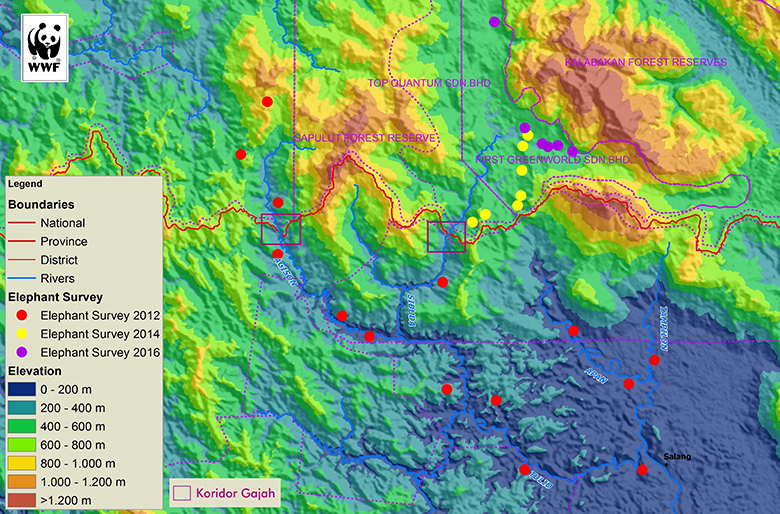

過去のボルネオゾウの生息域調査地点を示した地図。赤い線が国境を示し、北はマレーシア、南はインドネシアとなる。それぞれ赤い丸:2012年、黄色い丸:2014年、紫の丸:2016年の調査地点。

ボルネオゾウは他の地域にすむアジアゾウと比べると小型であるが、森を毎日7~13km移動するため、保護するためには広域の森をまとまった形で保全する必要がある。

6年ぶりの生息域調査

2018年2月、ボルネオゾウの新たな生息実態調査が開始されました。

これは、2012年に実施されたボルネオゾウの生息域調査のデータを更新するためのものです。

前回の調査では、北カリマンタン州内にある、計1000平方km2(東京23区の約1.6倍に当たる面積)の森で生息域調査が実施されました。今回の調査エリアもほぼ同じ想定です。

参加しているのは、ムラワマンサマリンダ大学の森林学部学生や、東カリマンタン州の自然資源保全センターや地域環境庁の職員、また地域に住む人々など、さまざまな関係者の協力を得て実施されています。

開始以来、調査は、鬱蒼とした森の中を走る4つの川に沿う形で実施され、2019年2月までに、約600平方km2の調査が完了しています。

ゾウの数に対し、生息地の森は広大、かつ場所によっては標高が1,000mを超えることもあります。

調査チームはボートで可能な限り川を遡り、森に入りますが、実際にゾウを直接見かけることはまず、ありません。

そこで調査では、現地に残された、ゾウが植物を食べた跡、体をこすりつけた摩擦跡、水浴びをした水たまりや、糞などを基に個体数を推定しています。

また、調査地域内での繁殖の可能性を把握するために、こうした痕跡から、性別の分布も推測し、データに残します。

ボルネオゾウは、オスは単独、メスは群れで行動し、しかも妊娠期間は19カ月~21カ月と長いため、繁殖についての情報を集めるのは容易ではありません。

さらに、この調査では、密猟者などが森に入り込むのを容易にする新しい道路の開通や、地域住民が動物を狩るため設置したくくり罠など、ゾウにとって脅威となる発見もありました。

調査は今後、2019年いっぱいを目途に、特に川の水か少ない乾季は避け、岩や崖の多い上流の地域も含めた、残り400平方km2の調査を完了する予定です。

ボルネオゾウの足跡は数だけでなくサイズも測り、その個体の歳を推測する。

ボルネオゾウが木に体をこすりつけた跡を計測、体高や性別を推定する。

「ボルネオゾウ保全戦略」の策定を目指して

行動計画書のワークショップの様子

今回の調査の実施にあたり、WWFは2018年2月、北カリマンタン州政府と協力し、2018年~2018年の「ボルネオゾウ保全戦略」の行動計画書を作成するワークショップを開催しました。

このワークショップでは、2011年~2017年の6年間に実施された同様の計画の実施内容も評価しました。

こうした取り組みを進めるにあたり、最も重要な基礎になるのが、現場において何が緊急に解決しなければいけない課題なのか、それを把握するための現状調査と、今回実施しているゾウの生息域調査です。

まずは、広い密林のどこにボルネオゾウが生息しているのかを調べる必要があります。

そのためには、GPSを片手に森の中を歩き回って、足跡や糞などゾウの痕跡を探さねばなりません。

これは、時間も、人手も、必要とされる、まさに人海戦術で取り組む活動です。

地道な作業ですが、現地スタッフの尽力により、調査は順調に進んでいます。

WWFインドネシアでゾウの保全プロジェクトに携わるアグースは、保全に関する現状の問題と、今後の課題、また具体的な活動計画について以下のようにコメントしています。

WWFインドネシアのアグース

「ボルネオゾウの継続的な保全には法の執行、つまり政府の協力が欠かせません。 他にも、現地の人々の集落に出てきてしまう野生のゾウを森へ帰すトレーニングや、近隣地域の住民の皆さんにゾウについて理解を深めてもらう普及教育も必要です。こうした取り組みに関しても、学校や地域の人々の協力を得て進めています。

ボルネオゾウが直面する現状は、決して楽観できるものではありません。しかしそれでも、私たちはゾウとゾウのすむ森を守る取り組みを続けていきます。」

現場を訪れているWWFジャパンの森林プロジェクト担当の相馬と現場担当のアグース

WWFジャパンは今後もWWFインドネシアと協力し、ボルネオゾウの生息地を守ると共に、地域住民や政府機関と協力しながら、保全現場でのさまざまなアプローチを実施してゆきます。

また日本でも、木材やパーム油、エビなど、ボルネオ島から生産されているさまざまな産品を利用する消費国として、責任のある調達につながる働きかけを行なってゆきます。

地球から、森がなくなってしまう前に。

森のない世界では、野生動物も人も、暮らしていくことはできません。私たちと一緒に、できることを、今日からはじめてみませんか?