10万羽の水鳥が舞う、黄海に残された渡り鳥の楽園を守る

2018/08/27

干潟と渡り鳥との関係

「干潟」とは河口や海岸付近に形成され、潮の満ち引きによって現れたり水没したりする泥や砂の浅い水域の自然です。場所によっては、海岸から数キロ先まで、広大な干潟が干出することもあり、日本では有明海の干潟が世界的にも有名です。

干潟は一見すると地味な景観ですが、川の流れや潮の満干がもたらす栄養と、陽光の届く浅く暖かい海の環境は、ゴカイやカニ、貝など、多くの生きものの暮らしを支え、人間の暮らしにも、さまざまな食材をはじめ、たくさんの恵みを与えてくれます。

この干潟の生態系(食物連鎖)の上位に立ち、健全性のバロメーターともいわれているのが、シギやチドリといった渡り鳥です。

これらのシギ・チドリ類は、地球規模の渡りをすることでも有名で、ある種は繁殖地であるアラスカから越冬地のオーストラリアまで片道1万2,000キロにおよぶ気の遠くなるような距離を移動します。

そのちょうど中間地点に位置する日本や中国、韓国の干潟は、渡り鳥にとって、移動の途中で翼を休め、食物となるゴカイなどの小動物を食べて栄養を補給できる、大切な「中継地」。

この自然が健全な状態で守られているかどうかは、その後の子育てはもちろんのこと、生死を決める重要な条件なのです。

無数の水鳥が舞う灤南県南堡湿地

オグロシギの群れ

渡り鳥に迫る危機

しかし、20世紀後半から急激な経済発展を遂げてきた東アジア地域では、港湾開発や沿岸部の埋め立てが進み、多くの国や地域で干潟が失われてきました。

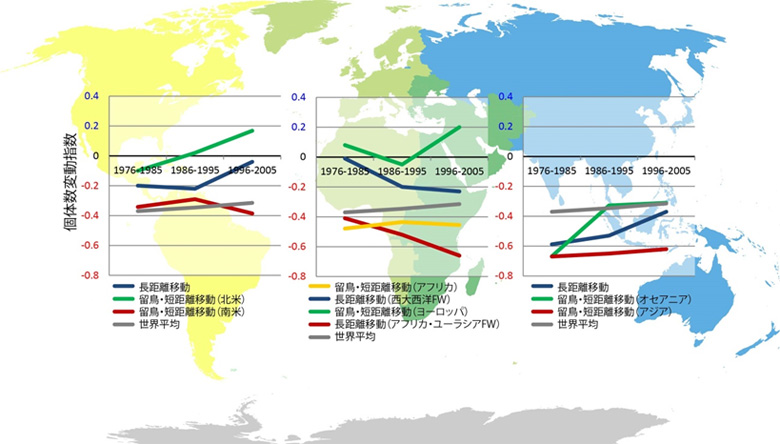

シギ・チドリなどの渡り鳥の移動ルート(フライウェイ)は地球上に大きく3つあり、日本などはそのうちの「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」に属しますが、2010年に国際湿地保全連合が発表した報告書によると、この3つのフライウェイのうち、「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」を利用する渡り鳥の個体群の増減を示す指数が非常に低く、危機的な状況にあることが示されました。

フライウェイ(FW)ごとの水鳥の変動傾向(Wetland International, 2010)

左から南北アメリカフライウェイ、アフリカ・ヨーロッパフライウェイ、アジア・太平洋フライウェイの水鳥の増減傾向。アフリカ・ヨーロッパフライウェイは、東西2つのフライウェイに分けて分析している。マイナスの値は減少傾向の個体群が多いことを示す。ヨーロッパや北米で増加傾向にあるが、アジア、アフリカ、南アメリカを主な生息域とする留鳥・短距離移動の種は減少傾向にあることが分かる。

(注:フライウェイは最大9つに細分化され、互いに重なりあっている。図の国境に基づく境界は便宜的なもの。)

この危機は、今後もさらに拡大する可能性が高いと考えられます。今残されている干潟の自然を開発などから守らなければ、渡り鳥の舞う干潟の景観を未来に引き継いでいくことは難しくなる、ということです。

黄海エコリージョン 経済発展の陰で消失する干潟

東アジア地域を代表する干潟が多く残る海の一つに、中国、韓国、北朝鮮の海岸線に囲まれた黄海があります。

黄海およびその西部に位置する渤海をあわせた沿岸域生態系を、WWFは黄海エコリージョンと呼び、その保全を目指してきました。

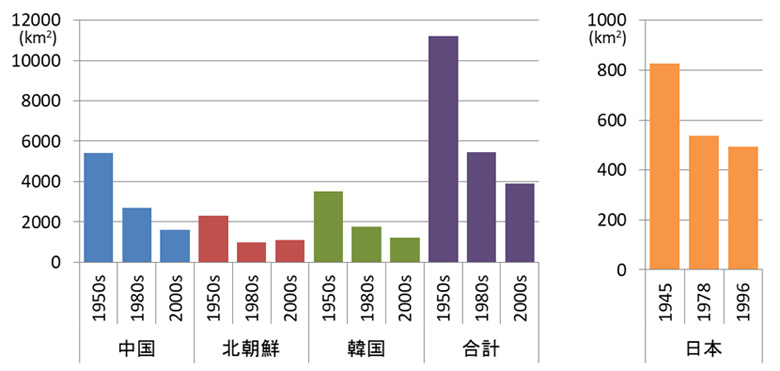

この沿岸域には3,900km2もの広大な干潟が広がっています。これは日本最大の干潟である有明海の実に20倍に相当。しかしこの50年間で65%もの干潟が消失してきました。中国に限れば実に70%が失われてきたのです。

日本は1945年から1996年の約50年間で40%の干潟が消失しましたが、この日本をはるかに上回る速度で干潟が消失していることが分かります。

黄海エコリージョンおよび日本における干潟面積の変化(Nicolas et al. 2014、環境省 自然環境保全基礎調査)

渤海沿岸に残された渡り鳥の楽園~ナンプ湿地~

その中で今も貴重な干潟が残り、多くの渡り鳥で賑わう海が中国河北省唐山市灤南(らんなん)県にあります。

南堡(ナンプ)湿地と呼ばれるこの干潟で、これまでに確認された鳥類は21目59科299種、うち水鳥は115種。毎年春に10万羽近い水鳥が渡来します。

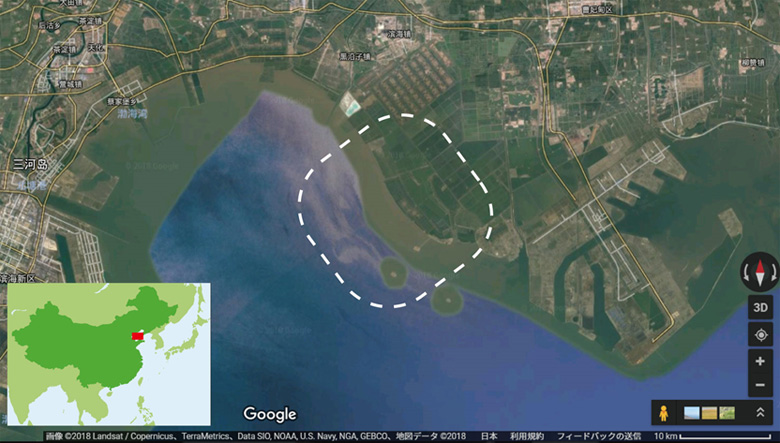

しかし、この干潟は、中国最大の船舶物流拠点である天津港の巨大な港湾施設に隣接。また背後には塩田などが広がっており、中国五大都市である天津市の発展を受け、周辺では急速な開発と都市化が進んでいます。

灤南県南堡湿地の位置。白線に囲まれた範囲内に保護区が設立される見込み

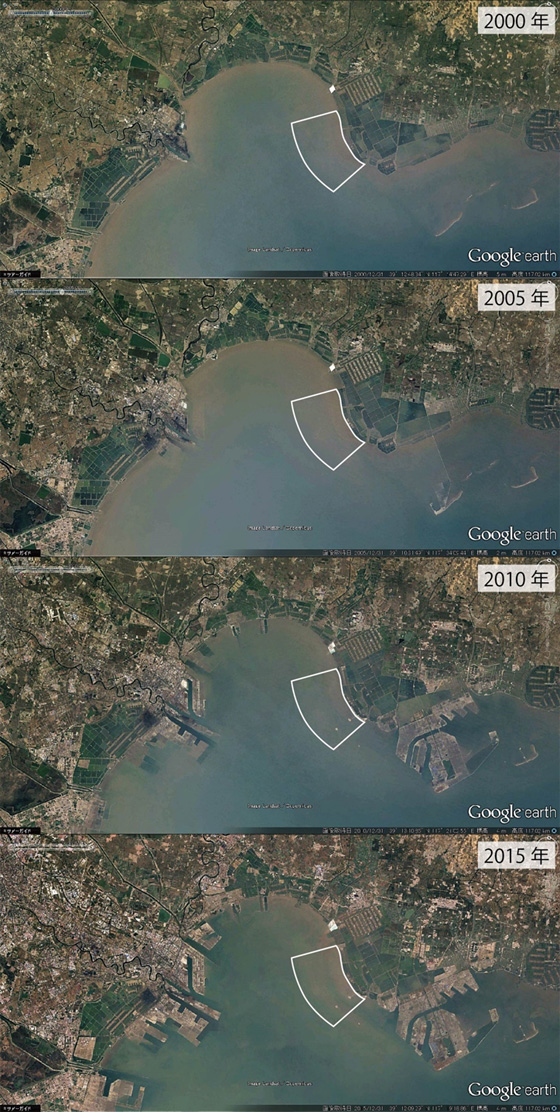

南堡湿地周辺の開発状況の変遷(2000~2015年)

わずか15年の間に南堡湿地(白線で囲まれた範囲)を挟み込むように次々と大規模な埋め立てが行なわれ、急速に自然が失われていることがわかる。

さらにこうした開発の脅威に加え、外来植物の繁茂や、漁業などによる自然への影響も問題視されています。

WWF中国およびWWF香港オフィスでは、この南堡湿地を渤海および黄海沿岸域に点在する中国の14カ所の大規模な渡り鳥渡来地の一つに選んでいますが、現在のところ、ここは保護区に指定されていません。

この14の重要な渡来地の中で、いまだ法的な保護下に置かれていない地域は、この南堡湿地だけです。

侵略的外来種のイネ科植物

WWFナンプ湿地保全プロジェクト 国家級保護区登録を目指して

そこでWWF中国は2017年より、このナンプ湿地の保護区登録を目指したプロジェクトに着手しました。

この取り組みには、WWF香港やWWFジャパンも参加。黄海そして、香港や日本の湿地にも飛来する渡り鳥を、地域、国境を越えて守る取り組みをスタートさせたのです。

保護区登録のため、WWFはまず灤南県政府と交渉を開始。

そして幾度かにわたる交渉の末、2017年6月にWWF、河北省林業局、ランナン県政府、ポールソン研究所(Paulson Institute)の4者で、保護区の設立に向けた覚書を締結することに成功しました。

また同時に北京師範大学とも覚書を交わし、設立される保護区の管理計画を策定する上で必要となる、鳥類などの基礎調査に着手しました。

しかし、保護区への登録は保全のための一手段でしかありません。南堡湿地が水鳥の楽園であり続けるためには、管理者である行政職員が、貴重な湿地の生態系と、保全管理のための手法を正しく理解することが、そしてそれが実行できる人材育成が不可欠です。

そこでWWF中国は行政職員を対象とした研修も同時並行で実施。

こうした取り組みの成果もあり、南堡湿地の保護区登録は現在最終段階に入っており、順調に進めば2018年中に、省の保護区として正式に承認される可能性が見えてきました。

南堡湿地の保護区登録に関する覚書締結式の様子。左よりポールソン研究所、灤南県政府、河北省林業局、WWF

6万羽のサルハマシギが舞う

一方、北京師範大学により行なわれている基礎調査からは、南堡湿地の重要性を改めて明らかにする結果が次々と報告されました。

特に、いくつかのシギ・チドリ類については、非常に多くの個体が飛来している事実が明らかになりつつあります。

日本にも飛来する、中型のシギのサルハマシギは、実に約6万2,000羽(春季)を記録。これはアジア・太平洋フライウェイに生息するとされるサルハマシギの推定個体数の69%に相当します。その他にもコオバシギが約4万4,000羽(40%)(春季)、コビズキンカモメが約5,000羽(43%)(冬季)記録されるなど、多くの水鳥がこの南堡湿地に依存していることが判明しました。

こうした鳥たちの中には、日本に飛来する種も多く確認されています。

北京師範大学による鳥類調査

サルハマシギ

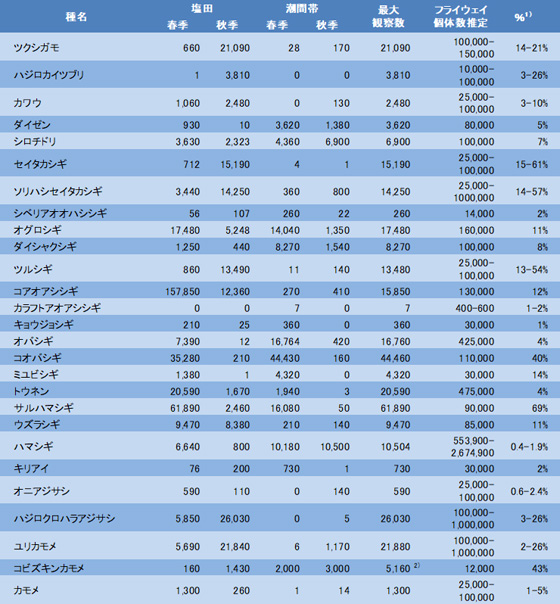

ナンプ湿地で観察された水鳥の個体数と最小推定個体数に占める割合(北京師範大学 (2018) 河北省灤南湿地自然保護区総合科学考察報告)

1) フライウェイ個体数推定に占める最大観察数の割合。一般に1%を超えるとその種にとって重要な生息地とみなされる。

2) 冬期に潮間帯で確認された個体数

シギやチドリに限りませんが、渡り鳥は国境を超えて移動します。

その保全のためには、一つの国だけではなく、「渡り」で移動する範囲の全体、すなわちフライウェイにまたがる国々が連携して、生息環境の保全を進める必要があります。

日本は、第二次大戦後の急速な経済成長に伴い、国内の多くの自然を失ってきました。

その問題を、これからのアジア諸国で繰り返さないためにも、WWFジャパンは引き続き黄海エコリージョンの保全をサポートしていく予定です。