約2,000個の罠を撤去!カンボジア東部の密猟対策

2019/10/29

希少な野生動物のすむ森で

カンボジアの東、ベトナムとの国境付近には28,000~30,000㎢ものなだらかな平原地帯が広がっています。関東一都六県の面積にほぼ匹敵する広大なエリアに残る豊かな森は、激しい開発の進むメコン川流域に残された生物多様性のホットスポットのひとつ。絶滅の恐れのあるさまざまな野生動物にとって重要な生息地です。

バンテンにアジアゾウ、インドシナヒョウやドール、ターミンジカといった哺乳類のほか、オオヅル、オニトキ、カタシロトキなどの水鳥たちの生息も確認されています。

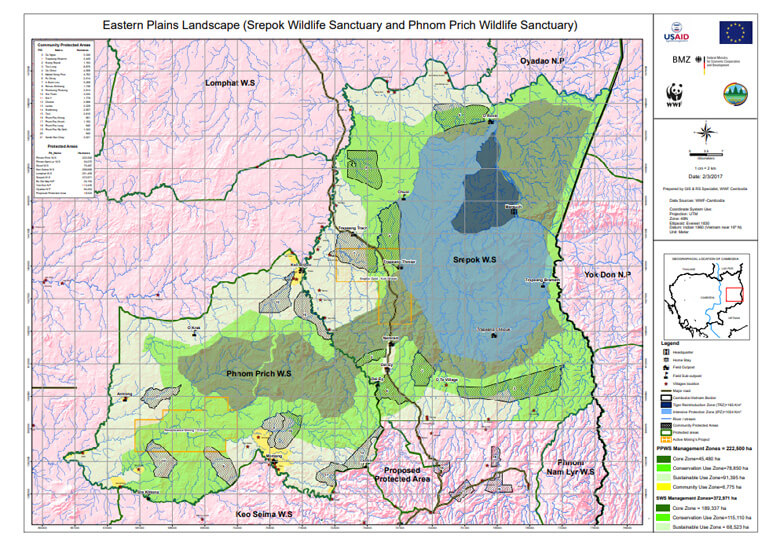

多くの国際的な自然保護団体がこの地で活動しており、WWFカンボジアは主に「スレポック野生生物保護区」および「プノンプリック野生生物保護区」の二カ所で活動しています。

「スレポック(Sre pok)野生生物保護区」および「プノンプリック(Phnom Prich)野生生物保護区」の地図

カンボジア東部の森における最も大きな脅威は、野生生物の密猟です。針金やロープを使った簡単な構造の罠(くくり罠)を森に仕掛ける密猟者が非常に多く、特にこの十年余りで急増していることから、対策が急務となっています。

カンボジア国内だけでなく、国境を越えてベトナム側からも密猟者が森に入ってきているとみられ、罠にかかった野生動物の肉などは国内外のマーケットで取引されているとみられます。違法伐採などのために森に入る人も跡を絶たず、この地ですべき対策は山のようにありますが、何よりも森に仕掛けられた罠をひとつでも多く取り除くことが喫緊の課題となっています。

そこでWWFジャパンは、2018年12月から2019年5月にかけて実施したご支援のお願い「メコンからのSOS」キャンペーンにお寄せいただいたご支援の一部を、WWFカンボジアが行う密猟対策の支援に充てさせていただきました。

絶滅危惧種のバンテン

カンボジア東部の森

2,000個以上の罠を撤去

WWFカンボジアでは、政府機関や地域の方々と共同で、これまでにも徒歩とバイクで定期的に森に入り、密猟の取り締まりを行なってきました。2016年~2017年の1年間には、計5,500あまりの罠を撤去。生きた動物も170ほど押収しています。

2019年1月~6月は、WWFジャパン、WWFベルギー、USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)からの支援を元に、スレポック野生生物保護区、およびプノンプリック野生生物保護区にて以下の成果をあげました。

・くくり罠(針金やロープなど)の撤去 2,026個

・罠に使用しているとみられる電線の撤去 500カ所

・動物の肉の押収 215キロ

・動物の死骸の押収(ブタ、バンテン、スローロリスなど) 11頭

・生きたまま押収し、野生に戻すことができた動物(クジャク、ジャコウネコ、バンテンなど)8頭

この他にも、違法伐採に使用したとみられるチェーンソーを211台と1,648本の木材なども押収しています。

これらの活動が行われているスレポック野生生物保護区は、長崎県に匹敵する面積。プノンプリック野生生物保護区も、沖縄県とほぼ同等の面積があります。限られたスタッフで広大な森を移動し、密猟者を取り締まるのは容易なことではありません。移動は徒歩だけでは不可能なため、現地ではバイクも大活躍しています。そこで、このたび、森で利用するバイクを5台と、更に新たな試みとしてドローンも2台購入させていただきました。

ドローンに関しては、まだスタッフがトレーニングを積んでいる段階ですが、今回のドローンの導入により、近々、より広い範囲の森を空から定期的に見守ることができることが期待されています。

押収されたくくり罠

密猟を取り締まる人材の育成を

今も現地では多くのスタッフが従事していますが、守るべき森の広さと行うべき対策の多さに比して、その絶対数はまだまだ不足しています。

WWFカンボジアは政府機関やコミュニティの方々と共同で、森で密猟対策を行うスタッフの育成も随時行っています。このたび、WWFジャパンの支援を通じて、33人の志望者の方々に対し、トレーニングコースを受講してもらうことができました。この人数は現場の需要を完全に満たすにはまだ足りない状況ではありますが、重い荷物を持って森に入り、何日もかけて道なき道を移動しながら罠を探し、取り除き、時には生き物を保護したり違法伐採された木材を運んだり・・・という過酷な任務をこなす仲間は一人でも多いに越したことはありません。

今回トレーニングを受けた方々が、保護区の中でより多くの生き物を救い、森を守るスタッフとして長く現地で活躍してくれることを期待しています。

トレーニングを受けるスタッフ

残り僅か、貴重なインドシナヒョウ

スレポック野生生物保護区、およびプノンプリック野生生物保護区では、森に自動撮影カメラを設置して、絶滅の恐れが高い野生動物の生息調査も行っています。

現地からは、2019年に入って撮影されたインドシナヒョウの画像が届きました。

インドシナヒョウはヒョウの亜種で、東南アジアから中国南部に生息しています。生息地は広いものの数は少なく、生息地も分断されており、恐らく現在では2,500頭ほどしか残っていないとみられています。

カンボジアでも、2009年~2016年の間にその数は半減したと見られています。そんなインドシナヒョウにとって、両保護区に残された森は大切な生息地のひとつです。

WWFカンボジアが設置した自動撮影カメラでは、2019年にスレポック野生生物保護区で3頭、プノンプリック野生生物保護区では2頭の生息が確認されました。

その数は非常に少なく心許ないものですが、現地で行なわれている密猟対策が引き続き功を奏し、インドシナヒョウや、他の生きものたちへの脅威が少しでも減ることを願ってやみません。

現地ではまだまだ引き続き、厳しい状況が続きますが、WWFカンボジアのスタッフたちはこれからも現場で活動を続けていきます。

WWFジャパンが実施したキャンペーン「メコンからのSOS」にご支援をお寄せくださった皆様に、この場を借りて改めて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

自動撮影カメラに映ったインドシナヒョウ