どんな姿をしている?渡り鳥たちの「色」に注目

2015/10/28

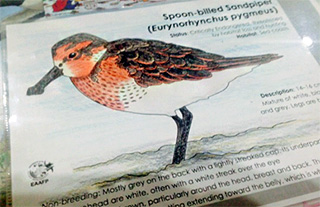

ヘラシギ。シギは夏と冬で羽の模様が変わります。

自然保護室の安村です。

子どもの頃、誰でも経験したことのある「塗り絵」。

最近は時間を忘れ、リラックスできるということで、大人でも楽しむ人が増えているそうです。

海外でもそうなのかどうかは知りませんが、先日、私たちが一緒に渡り鳥の保全に取り組んでいる「東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ」のウェブサイトに、鳥の「塗り絵」コーナーがあるのを発見しました。

全部で7種類。いずれもカモやシギ、ツルといった渡り鳥で、中には絶滅寸前の危機にあるヘラシギも含まれています。

このヘラシギは、私たちが保全に取り組んでいる黄海の干潟にも飛来しますが、地球上に生き残っている現在の総個体数は推定でわずか140~480羽。早急な保護が求められています。

それにしても、色がついたイメージが当たり前の身にとっては、シンプルな線だけで描かれ、色を塗ってもらうのを待っている鳥たちの姿は、なかなか新鮮!?

実際に塗ってみると、模様や色彩、形の細かなところにも意外な気づきがあり、自然に詳しく知る上でもこれはよい経験になるかもしれないと思いました。

一方で、子どもたちが想像に任せて自由に、鳥たち彩るのもまた魅力!

腕前、年齢、国籍、なにも関係なく誰でも楽しめる塗り絵は、素晴らしい!と実感した、芸術の秋でした。

というわけで、皆さんもぜひこの塗り絵に挑戦してみてください。

そして、もしよろしければ、めでたく完成した塗り絵を写真に撮って、私あてにメール(yasumura@wwf.or.jp)で送ってください。

それをいただいた絵の写真を全て集め、日本からの「新たな群」として、海外でシギなどの渡り鳥の保全活動に取り組む人たちを励ますプレゼントにしたいと思います。

応援のコメントも大歓迎です!ぜひご協力をお願いします。

関連サイト

活動情報