「ITと自然保護との関係」企画管理室IT担当インタビュー(後編)

2019/05/17

WWFってパンダマークの動物を保護している団体?

いえいえ、もっといろいろやっています。知っているようで知らないWWFのこと。WWFスタッフが語る、仕事のこと、働いている人たちのこと、これからのこと・・・。

なかなかお伝えできていないお話しを、WWFジャパンスタッフへのインタビューという形式でお伝えいたします!

今回は、企画管理室・ITグループに所属する谷野要です。(後編)

企画管理室 ITグループ長

谷野要

社会人になってからはIT畑一筋。WWFでは、技術書よりも動物図鑑をこよなく愛するIT担当者です。生き物好きの世界に入り込んだのは約40年前。昆虫写真家の海野和男さんの写真に興味をひかれたことがきっかけです。以来、昆虫好きにはじまって、魚・両生・爬虫・鳥・哺乳類と、いろいろな野生動物を観察してきました。趣味は、2,000kmを旅するアサギマダラの飛来調査とムササビの観察会。

ITで自然保護に貢献する、とは?

——谷野さんは社会人になって15年間、プログラマーとしてシステム開発などに携わって来られたそうですが、WWFジャパンのITスタッフとしての仕事内容を教えてください。

バックオフィス業務として重要な「IT」関連全般の管理、「攻めのIT」と「守りのIT」の両方の施策を担当しています。

例えば、海外を飛び回るスタッフ達がいつでもどこでも情報にアクセスできたり海外オフィスとスムーズにコミュニケーションを図ったり…

一方では、情報セキュリティを強固にしつつどうすれば生産性が上げられるか、日々考えています。

WWFジャパンオフィス

もちろん、海外ばかりではありません。

WWFジャパンには東京のほかに石垣島にもオフィスがあるのですが、石垣島のような高温・多湿の環境はIT機器にとっては天敵のような場所。

また、施設が海のそばなので、例えばPCの排熱ファンの部分が塩で錆びてしまうほどです。

あるいは、プリンタの中からヤモリが出てきたり…。

こんなこと、東京では絶対に起こりません(笑)。

そんな環境でがんばってくれている石垣島オフィスのスタッフのサポートも、大事な仕事の一つです。

石垣島にあるWWFジャパンのオフィス。暴風雨、落雷、潮などの影響が多い。

——谷野さんが仕事をする時に大事にされていることを教えてください。

僕のライフワークのようなテーマなのですがITのテクノロジーやITの技術者は自然保護にどのように資するべきか?

よく考えます。

自然保護って、大きく分けると

・「直接的」に自然保護に携わること

・「間接的」に自然保護が携わること

の、2つがあると思っています。

——谷野さんの現在のIT業務は「間接的」に自然保護に関わることになりますね。

そうですね。

例えば、スムーズな情報共有やスタッフの業務の効率化は、ひいては自然保護活動のスピードアップにつながると考えています。

そういったことに貢献するのがWWFでのIT担当者の仕事かなと思います。

また、WWFはグローバルな組織なので、コミュニケーションの促進を支えることも大事な仕事ですね。

WWFは常に新鮮で刺激的な場所

——WWFには日々、さまざまな情報が入ってくると思いますが、谷野さんがよく目にしているデータなどはありますか?

仕事を進めていく中で、やはりどうしてもうまくいかないことはあります(笑)。

行き詰ったとき、よく眺めているのは生きている地球指数(LPI)です。

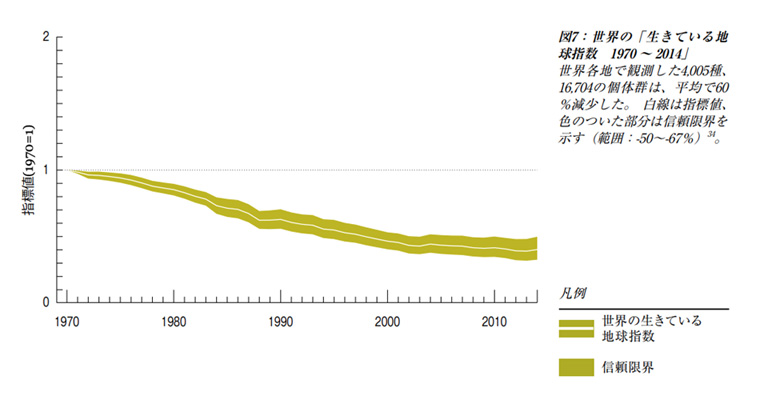

「生きている地球レポート2018より高い目標を目指して要約版」より、世界の「生きている地球指数1970~2014」

生きている地球指数(LPI):

地球上の自然の状態を包括的に紹介するWWFの基幹レポートで、1998年より20年間にわたり、ほぼ2年毎に発表しています。

地球上の野生生物の個体群サイズの変化を表す指標「LPI」は、ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類の個体群が1970~2014年の約40年間に平均60%減少(特に淡水域では83%減少)したことを示しています。

一見すると、ITの仕事とは関係ないように思われるかもしれませんが、僕はいつも苦々しい思いでこのグラフを見ています。

——生きている地球指数(LPI)を見ながら、どんなことを考えるのでしょうか?

WWFジャパンだけではなく、世界中のスタッフが、毎日こんなに頑張っているのにどうして悪くなってしまうのだろうって、見るたびに考えてしまいます。

LPIの現状から一つ言えることは良くなっていく速度よりも

悪くなっていく速度の方が圧倒的に速いということです。

どうやったらこのグラフを上向かせることが出来るのか?

よく考えます。

もちろん、容易なことではありません。

何か大きなインパクトのあることをやって、跳ね上げるという方法もあるのかもしれません。

あるいは、悪くなる速度に負けないくらい自分たちの仕事をスピードアップさせることもひとつの方法ではないかと思います。

そして、こういったところにはITの力が十分活かせるのではないかと考えています。

IT機能の停滞は、自然保護の停滞でもあるというのが常々意識していることです。

——他にも、例えばWWFでは会員様の情報など、多くの重要な情報を抱えていらっしゃいます。

そうですね。

個人の会員様だけでなく、法人の会員様にも大きなお金を託していただいています。

ひとえに、WWFのことを信用してくださっているからに、ほかなりません。

その信用に応えるべく、応援してくださる皆様の情報が外に漏れないよう、組織の「情報セキュリティ」には細心の注意を払っています。

この仕事もまた、IT担当者の重要な責務の一つです。

——最後に、谷野さんにとってWWFとはどんな場所でしょうか?

世の中にはたくさんの種類の「仕事」がありますが、その中でも「自然保護」という仕事は、

10本の指に入るくらいとても難しい仕事ではないかと僕は思っています。

そういった難しい仕事に対しITの技術者として、どのように向き合い、何が出来るのか?

常に考え、世界中の仲間たちと切磋琢磨し、ひたすら手を動かす。

ひとりのIT技術者として、非常に新鮮で刺激的な場所だと感じています。

また、WWFには世界中でいろいろな業務を行っているスタッフがおり、抱える課題もそれぞれ違います。

国や地域によっても、問題はさまざまです。

けれども、課題や問題を衝突やトレードオフではなく、「両輪」にしながら、どうやって解決していこうかとみんなで議論し、前に進んで行こうとする姿勢がWWFにはあります。

こういうところがグローバルな組織の面白さでもあると思います。

例えたくさんの回り道をしたとしても、全てのスタッフが見つめているのは、ひとえに、地球の環境が良くなる未来のことだけです。

そんなスタッフの一員に加わることが出来たことを僕は誇りに思っています。

(写真:谷野要)

(取材・文:島田零子)