【WWF声明】 温暖化対策に関する最新のIPCC報告書発表

2022/04/05

「世界の温暖化対策によって温室効果ガスの削減効果は見え始めているが、1.5度に気温上昇を抑えるにはあらゆる分野で対策のスケールアップが必須」

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、4月4日に第6回目の新報告書を発表しました※1。2010年から2019年の世界の温室効果ガスの排出量の平均は、人類の歴史上のどの10年よりも高くなりましたが、その上昇率は前の10年よりも鈍ってきました(B.1)。新報告書には、エネルギー、産業、農業、土地利用、建物、輸送などあらゆるセクターを変革することで、地球温暖化を緩和できる方策が示されていますが、いずれのセクターにおいても大規模に削減策を拡大しなければ、1.5度に気温上昇を抑えることはできないと指摘されています。

化石燃料からのCO2排出量は、エネルギー効率の向上や石炭から天然ガスへの転換などで、エネルギー供給における炭素集約度は2010年から2019年にかけて下がってきました。それはよいニュースですが、実は2度や1.5度に抑えるために必要な削減率に比べると、はるかに足りていません(B.2.4)。さらに飛躍的に多くのことを行う必要があるのです。

新報告書は、私たちの選択次第で選びうる様々な未来の姿を見せています。私たちが、気候変動による深刻な悪影響を少なくして、より持続可能な開発につながる道をたどりたいならば、すでに様々な緩和策があることが示されています。たとえば安全でクリーンな再生可能エネルギー技術のコストは劇的に低下しており、たとえば太陽光発電は、2010年から2019年の間に85%もコストが低下し、その利用は10倍も増加しています(B.4.1)。風力発電、電気自動車、バッテリー貯蔵などの開発も加速しており、電気自動車は100倍に増加しています(B.4.1)。

温室効果ガスの排出量を抑えるには、全てのエネルギーセクターにおいて変革が必要で、特に化石燃料は、2度以下に気温上昇を抑えるためにはその大半を燃やさず、相当量の化石燃料インフラが座礁資産となる可能性が示されています(C.4.4)。一方、電力を主に再生可能エネルギーで賄うことはより実行可能だと指摘されています(C.4.3)。それらは大気汚染を改善し、人々の健康に寄与します(C.4.2)。

また1トンCO2当たり100ドル以下のコストで、2030年に2019年の排出量の少なくとも半分が削減でき、そのうち半分以上は20ドル以下で削減可能 (その大半は太陽光と風力、エネルギー効率改善など) だと指摘されています(C.12.1)。

中でも削減を推進し、技術革新を刺激する政策パッケージの重要性が指摘されています。世界の温暖化政策が強化されなければ、世界の温室効果ガスの排出量は上昇を続け、2100年には3.2度程度も上昇してしまうと警鐘が鳴らされています(C.1)。有効な政策としては、規制的手法、カーボンプライシングを含む市場メカニズムなどがありますが、組み合わせて複数の政策とすることが有効であると指摘されています(E.4)。同時に緩和策への資金の流れを大きくスケールアップすることが必要です(E.5)。

また農業や林業、その他の土地利用は、持続可能に実施されるならば、大規模な温室効果ガスの削減と吸収を可能とします(C.9)。森林や湿地などの保全や回復は経済的な削減方策となり、特に熱帯雨林の森林減少防止が最も効果が高く(C.9.1)、自然エコシステムの回復や保全、生物多様性に寄与し、複数のSDGsと相乗効果があります(D.1.4)。

他に食料関連の排出など包括的に緩和策が描かれており、SDGsとの相乗効果やトレードオフも詳しく示されています。

新報告書の「政策決定者向けの要約」のためのIPCC総会に参加した、WWFジャパン専門ディレクター小西雅子のコメント

「IPCC新報告書は、パリ協定に後押しされて世界の温暖化対策が功を奏してきていることを示しており、それは少し希望を与えてくれます。しかし同時に気候変動の深刻化には間に合っておらず、私たちの動きがあまりにも遅いことも突き付けています。私たちの手の中にすでに多くの緩和策があり、1.5ºCを手の届く範囲に保ち、気候への影響の深刻さを軽減するためには、いかにそれらをより迅速かつ大規模に展開できるかが問われています。 政策パッケージが取り組みを強力に推進することが改めて指摘され、日本は一刻も早く、新報告書でも有効だと示されている政策を導入していく必要があります。その筆頭は脱炭素化を強力に進めるキャップ&トレード型のカーボンプライシングや炭素税の強化です。日本政府も参加した総会で、排出量取引制度によってほとんどリーケージ※2は起きていないということも新報告書に示されています(E4.6)。日本でも導入を前提とした制度設計に直ちに取り掛かるべきです」

※1: IPCCとは、地球温暖化に関して世界中の専門家の科学的知見を集約している国際機関で、三つの作業部会に分かれており、第1作業部会は、温暖化の科学(自然科学的根拠)、第2は温暖化の影響(影響、適応、脆弱性)、そして第3は温暖化の対策(気候変動の緩和策)。 今回は第6次評価報告書第3作業部会の温暖化対策の報告書の発表。

※2:リーケージ(CO2排出量リーケージ)とは、温室効果ガスの排出規制が国によって異なる場合に、企業が生産活動を排出規制が緩やかな国に移動させてしまうこと。

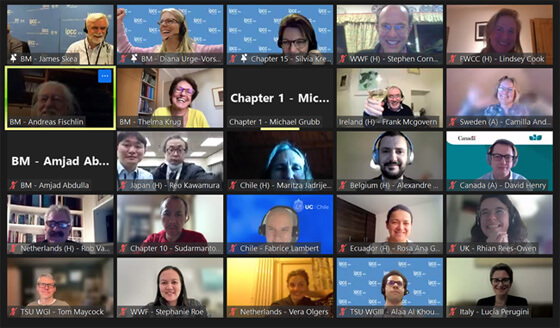

2週間にわたってオンラインで開催されたIPCC総会。科学の知見を政策決定者にわかりやすくするために、「政策決定者向けの要約」が作られる。世界200か国の政府代表団が一同に会して、一言一句を承認していくプロセスを経る。これまでに発表された科学的根拠の報告書(第1作業部会)、影響と適応の報告書(第2作業部会)に比べて、政策の有効性などを評価する緩和策(第3作業部会)の承認プロセスは、まるでCOP会議における交渉のように白熱を帯び、会期を2日間延長してようやく合意に達した。時差のある中、世界各地から文字通り早朝から真夜中まで参加した科学者も政府代表団も疲れ切った表情ながら、歓声を上げて合意を祝福した。

IPCC報告書第6次評価報告書 第3作業部会の内容

出典:IPCC報告書第6次評価報告書 第3作業部会を元にWWF作成