ボルネオ島で発見されたスマトラサイ、保護される

2018/11/29

20年ぶりに発見されたスマトラサイの生息地にて

現在の個体数が、推定で約80頭といわれるスマトラサイ。

IUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト」でも、最も絶滅の恐れが高い「CR(近絶滅種)」に指定されています。

捕獲されたスマトラサイ

減少の原因は、生息地であるスマトラ島、およびボルネオ島での熱帯林での深刻な自然破壊と、その角を狙った密猟です。

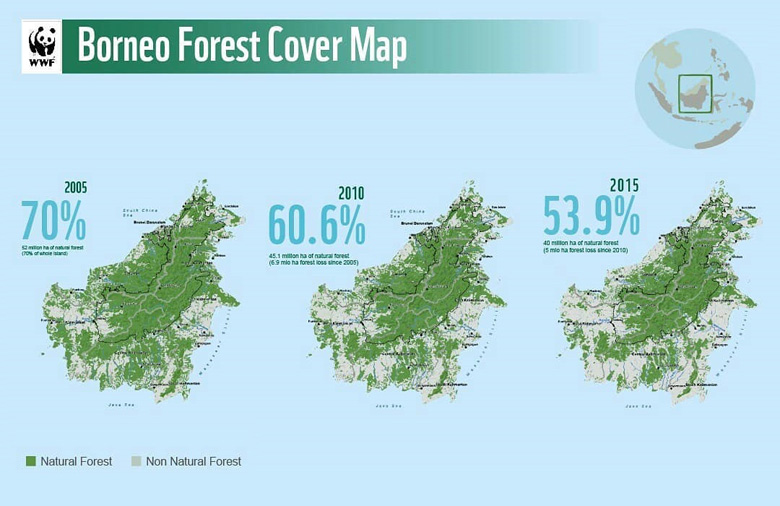

急速に減少するボルネオ島の森

同様の脅威により、かつてインドシナ半島に生息していた個体群は、絶滅してしまいました。

現在スマトラサイは、インドネシアの4つの地域でのみその生息が確認されていますが、いずれの地域においても、野生下で繁殖を続けるのが困難である可能性も指摘されるほど、個体数が減少していると考えられています。

スマトラサイの生息地の地図

中でも、特にその存続が危ぶまれているのが、ボルネオ島の東カリマンタン州の個体群です。

この地域では、1990年代初頭には、スマトラサイは一度、絶滅したと考えられていました。

しかし、2013年に20年ぶりに再びスマトラサイの生息が確認され、その後も保護活動の成果もあり、現在に至るまで生存が確認されてきました。

しかしこの地域は、国立公園のような保護区ではなく、もともと森林が分断されており、木材の伐採や石炭の採掘、アブラヤシ農園の開発が実施されている地域などにも隣接していました。

手前に木材の伐採された地域、右にアブラヤシ農園が広がっている。左に少し天然林が残されている。

現地での保護活動

2013年からWWFジャパンはWWFインドネシアと共に、このスマトラサイのすむ森の保全活動を展開してきました。

まずは調査用の自動撮影カメラ(カメラトラップ)による、個体数と行動範囲の調査を実施。

その結果を基に、優先的に保護すべき個体が生息するエリアの特定を急ぎました。

カメラトラップを設置している様子。

カメラトラップで撮影されたスマトラサイ

そうしたエリアを中心に、密猟防止のためのパトロールを継続。

拠点を設置し、延べ数十人のスタッフが交代で数週間、森の中で常駐し、密猟を監視する一方、サイの生存を確認してきました。

また、いまだによく知られていないスマトラサイの食性や生態を知るため、足跡や食痕も調査し、どのような森がスマトラサイにとって適した環境なのか、またどのような植物を必要とするのか、その把握に努めました。

他にも、このサイの生息地周辺にある複数の集落で、地域の人々と対話を繰り返し、サイの保全活動への理解を得る活動を行なってきました。

パトロールにゆく様子。

木に残されていたサイの跡

しかし、この地域で確実に生息している個体数では、将来的に繁殖できる可能性も低いことがわかりました。

さらに、地域の住民による森でのシカなどを狙った猟も後を絶たず、サイが偶発的な被害にあいかねない、危機的な状況が続いていました。

そこでインドネシア政府は、現在の生息域から、より適切な場所に移送する方針を決定。

WWFインドネシアも、これを支援し、国際的なサイの専門家も交えた、捕獲と移送のための計画と手順書を策定し、実際にこの取り組みにかかわるスタッフのトレーニングを実施してきました。

そして2017年、世界中のサイの専門家と、インドネシアの環境林業省による会合を経るなどして、捕獲計画が開始されました。

捕獲の成功と移送の開始

こうした活動を経て、2018年11月25日、このサイは捕獲されました。

健康状態はよいと見られており、11月27日、捕獲地点からおよそ150キロ離れた保護区に移送を開始。約14時間をかけて予定地へと向かいました。

道中は獣医が付ききりで健康状態をチェック。水分補給や換気、また食物となる植物も十分に用意するなど、細心の対応が図られました。また、レンジャー(森林警備隊)や、警察などによる護送隊も保安措置として参画しました。

移送先となる保護区も、慎重に選択され、現地には獣医による専門家チームが救急隊として常駐。スマトラサイの健康におけるリスクが最小限に抑えられるように診察が続けられることになっています。

サイが好む植物が育てられている苗床

またサイが好む植物も十分に用意されているほか、水源もあり、警備に関しても、延べ30人以上のレンジャーが保護区の森の保全のために24時間体制のパトロールを実施する予定です。

今後の展望、スマトラサイのこれから

「パフー」と名付けられたこのサイは、生体検査の結果、今のところ怪我もなく、健康であることが判明しています。

もともと、野生動物として暮らしていたパフーを、人為的に捕獲・移送することは、野生動物保護をするWWFの活動としては、望ましいものではありません。

しかしこの1頭の生息は、常に危ぶまれていた環境下であったため、苦渋の決断として、今回は移送が実施されました。

非常にリスクの高い場所に身を置いていたパフーが無事に捕獲されたことは、この一連の活動の最初のステップを無事に進めたと言えるでしょう。

今回の移送に際しては、WWFを含む保全専門家チーム、スマトラサイ・レスキュー・アライアンスが、その取り組みを担いました。

このスマトラサイ・レスキュー・アライアンスは、国際的な環境保全団体を中心とした以下のメンバーで構成されています。

- グローバル・ワイルドライフ・コンサベーション(GWC)

- ナショナルジオグラフィック協会(NGS)

- 国際サイ基金(IRF)

- 国際自然保護連合(IUCN)

- 世界自然保護基金(WWF)

そして今後、移送されたサイの保護は、インドネシア政府の主導により継続されることになっています。

しかし、ボルネオ島に生息するスマトラサイの個体数は極めて少なく、種の存続自体が危ぶまれる状況が続きます。

また、隣のスマトラ島に生息する別亜種の個体群についても同様で、国際的な支援を含めた保全のための知見と取り組みが求められています。

WWFはスマトラ島でも森林の保全、および国立公園の管理と調査活動を通じたスマトラサイの保護を支援してゆきます。