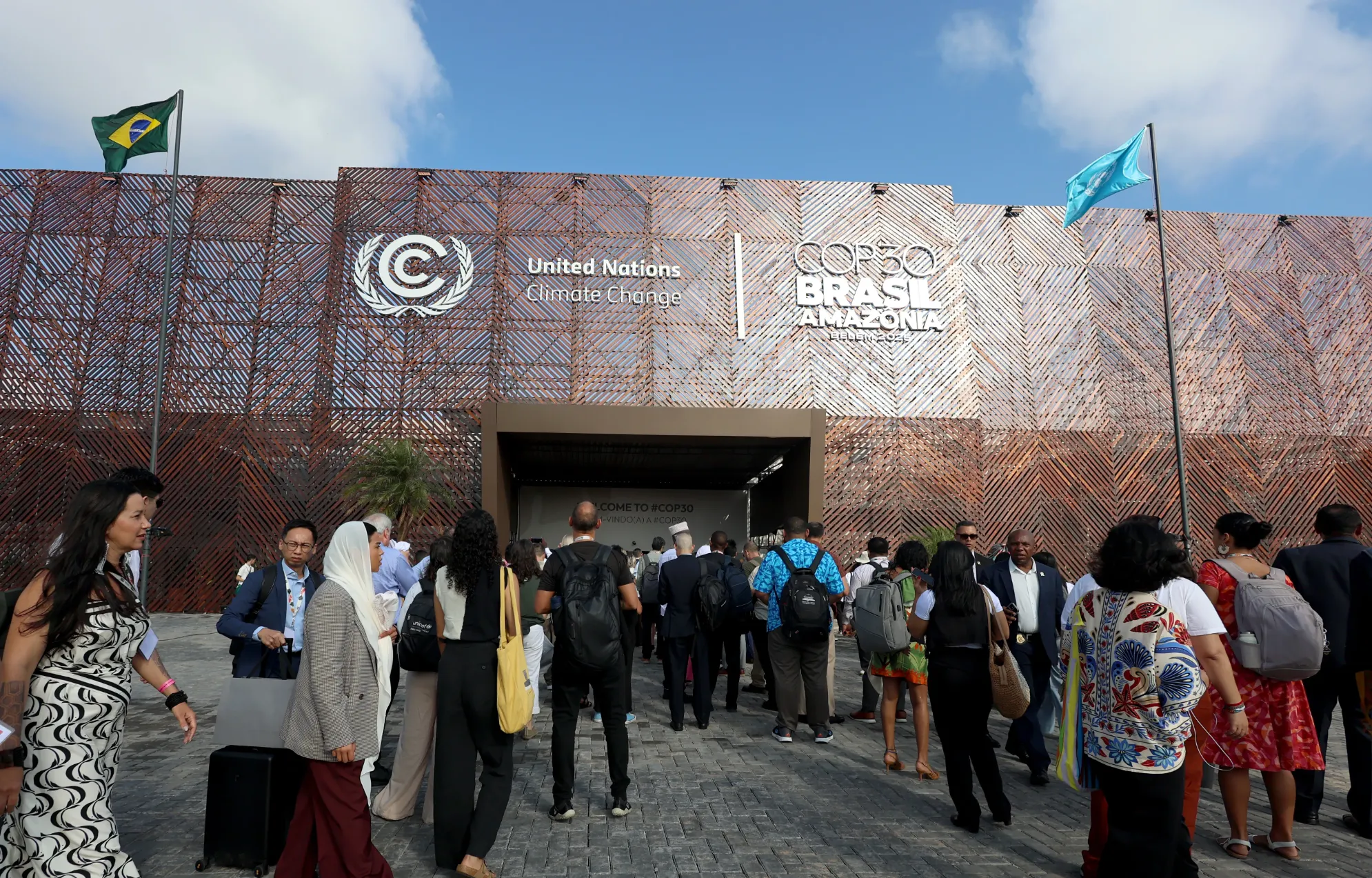

「島の宝」が危機!野生生物持ち出しを考える

2023/07/14

夏休みまであと少し!

この夏、沖縄や奄美など、南西諸島へご旅行に行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「南の島へレッツゴー!」

となる前に少しだけお話しをさせてください。

現在、南西諸島ではその地域にしか生息していない希少な生きものの「持ち出し」が問題となっています。

「持ち出し」とは野生の生きものを捕獲し、島の外、時には海外へ運び出してしまうこと。

日本の中でも特に生物多様性に富んだ南西諸島では、野生生物を保護するため、捕獲等が厳しく制限されている種や地域があります。

ですが、こうした規制を知らずに持ち出したり、その希少性から高値で販売することを目的に持ち出すケースが後を絶ちません。

シリケンイモリ(Cynops ensicauda)。南西諸島にのみ分布する固有種。IUCNレッドリストでVU(危急種)、環境省レッドリストでNT(準絶滅危惧)、沖縄県及び鹿児島県レッドリストでも準絶滅危惧に選定されている。ペットとして人気があり、日本をはじめ、欧米でもオンライン取引が確認されている。一度に約200匹もの持ち出しが確認された例もあった。「レッドデータおきなわ」では、成体の乱獲が個体群に深刻な影響を与えていることが指摘されている。

匿名性が高く、誰でもが気軽に出品できるインターネットで、販売が確認されることも。

生態系は生物どうしの微妙な関係で成り立っています。

特に特定の地域にしか生息していない固有の野生生物は、個体数や生息域が限定的なため、たとえ少量の捕獲であっても、それが絶滅の危機につながり、ひいては島の生態系や環境を悪化させることになりかねません。

「かわいい」「珍しい」からと、軽い気持ちで持ち帰ったり、購入したりすることが、実はそんな問題につながっている!と、後でわかれば、楽しい夏休みの思い出もガッカリなものになってしまいます。

野生生物の持ち出しは、私たちWWFにとっても大切な活動テーマ。

参照「南西諸島・世界自然遺産登録後の環境課題とWWFの活動」

現地では、住民の方々もパトロールや注意喚起に取り組んでいます。

皆さんも、そうした取り組みや、今、南の島々で起きている問題にご関心を向け、旅行者としてできること、してはいけないことを、ご一緒に考えていただければと思います。

(野生生物担当:柴田)

沖縄県本島の北部に生息するオキナワマルバネクワガタ。種の保存法の国内希少野生動植物種に選定されているため、原則的に捕獲や販売ができない。南西諸島固有の昆虫類も、ファンが多く、「持ち出し」が問題になっている野生生物。こうした昆虫類の捕獲や販売も、南西諸島の貴重な自然を損なう大きな原因になっている。