大型連休、四国で太陽光発電が電気の需要を支える

2019/05/10

例年にない大型連休となった今年のゴールデンウィーク。

その休み明けに、びっくりするニュースが飛び込んできました。

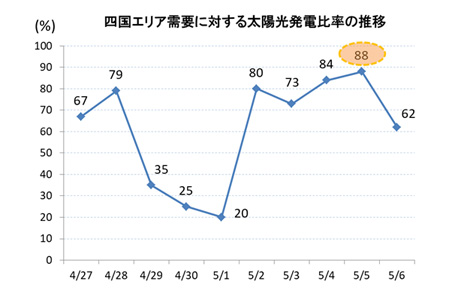

連休中、四国で一時、太陽光発電が電気の需要の88%!を支えていたと、四国電力が発表したのです。

図は2019年5月8四国電力のプレスリリースを参考(一部WWFで脚色)

この数字が出たのは5月5日正午。

エリア需要値に対する割合(kW)ですが、背景には連休後半に晴天が続いたこと、また、連休中は企業も休みが多く、電気の使用量が少ないため、相対的に太陽光発電の割合が増えたと考えられます。

ただし、このニュースが興味深いのは、太陽光発電の割合の高さもさることながら、それを四国電力が上手く運用できている点にあります。

一般的に、再生可能エネルギーのなかでも、太陽光発電や風力発電は、発電する量や時間が天候に左右されることから、「お天気任せ」と言われ、割合が高くなると電力の安定供給が難しくなると言われます。

しかし今回、四国電力は、一時的とはいえ太陽光発電の割合が88%まで高まっても安定供給を確保しました。

注目のポイントは、四国電力と他の地域の電力会社をつなぐ「連系線(送電線)」の活用です。

太陽光で過剰に発電された電気も、無駄なく他地域へ流すことで、需要と供給のバランスをとる、これを実現したのです。

再生可能エネルギーが普及する欧米諸国は、こうした運用技術やスキルが高いことで知られています。

以前、九州電力がおよそ8割を達成したことを紹介しましたが、今回の事例でもわかる通り、日本でも確実に再生可能エネルギーを電力源の主力として活用できる体制が、整ってきていると言えるでしょう。

今後その再生可能エネルギーの割合を、さらに大きく増やしていけるように、私たちも取り組みを続けたいと思います。

(自然保護室:市川)