「ナホトカ号」事故から20年

2017/01/24

数の多い野生動物は絶滅の可能性が低い、とは言い切れないことがあります。

たとえば今の季節、日本近海でも見られるウミガラスやウミツバメなどの海鳥。

大集団で繁殖する姿が印象的で、一見絶滅とは縁がなさそうですが、こうした鳥の中には、産む卵が1~2個と少ない一方、40年以上も生きて、子孫を長く残すものが少なくありません。

つまり、何かの理由で親鳥が一気に減ると、回復が難しく、姿を消してしまうことがあるのです。

集団で繁殖するウミガラス。昔は北海道にも大きな集団繁殖地がありましたが、今はありません

その「理由」の一つに、船の事故による石油の流出があります。

羽に付着した石油は、鳥から体温を奪い取り、飲み込まれると内臓疾患を引き起こして衰弱させ、死にも至らしめます。

そして、一度流れた石油は、自然界で長く分解されないまま、さまざまな悪影響を及ぼします。

1997年1月、そんな事故の一つが冬の日本海で起きました。

ロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」が沈没。6,000キロ超の重油が流出したのです。

ナホトカ号事故に関連して作成されたさまざまなレポート

油は島根から秋田までの海岸に漂着し、各地で必死の回収作業が始まりました。

緊急調査の実施を決めた私たちも、車で日本海へ急行。

新潟から福井まで1週間、海岸沿いを走り続け、油で汚染された鳥の姿を追いました。

各自然保護団体や地域のボランティアによる調査などの結果、この事故で確認された被害鳥は約1,300羽。

しかし、死体が回収されず、保護もされないまま、洋上で被害に遭った鳥の数は、その7倍と推定されました。

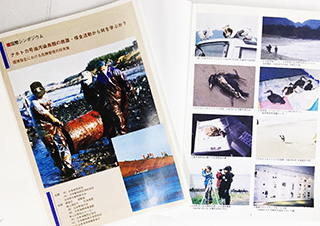

報告書からは事故当時の現場の様子がうかがわれる

それから20年。

今も、船舶事故とその対応については、課題が多く残されています。

ナホトカ号事故とは何だったのか。そこから何を学ぶべきなのか。

振り返る貴重な機会として、今週末シンポジウムが開かれます。

首都近郊にお住まいの方は、ぜひご参加ください。

(広報担当 三間)