高知県の「採捕期間の延長」に見るウナギの資源管理の問題

2018/03/07

ニホンウナギはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで絶滅危惧種(EN)に掲載されるほど資源の枯渇が危惧されています。しかしニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)の記録的な不漁が続く中、シラスウナギの採捕期間を延長する県が出始めています。このような決定はニホンウナギの資源管理強化の動きに逆行するものであり、水産庁及び都道府県は、ニホンウナギの実効性ある資源回復に緊急かつ厳格に取り組むことが求められます。

シラスウナギの採捕期間延長のニュース

2017年末から2018年にかけて、ウナギの稚魚であるシラスウナギの不漁が、各地で続いています。

水産庁資料によると、2018年1月31日時点の池入れ量(養殖業者の養殖場に入れられるシラスウナギの量)は、日本全国で1.5トン。

前年の11.3トンに比べ、大幅に低い数字にとどまっています。

そんな中、高知県が3月5日までと決まっていた、県内のシラスウナギの採捕期間を、3月20日まで延長することを決定した、という報道がありました。

この決定は、水産庁が都道府県に通知している技術的助言に違反するものではありません。

しかし、採捕期間とは本来、資源管理のために設定されているもの。

シラスウナギが十分確保できないことを理由に、それを延長するのでは、採捕期間そのものの意味が失われてしまいます。

もっとも、全国には高知県より長い採捕期間を設定している県もあるため、この問題は、高知県だけに限られたものではないといえます。

共通している点は、こうした採捕期間に対する考え方や、現行のニホンウナギ資源管理の仕組みの目的が「養殖業の存続を支えるため」のものとなってしまっていること。

そして一方で、ウナギ資源を保全しながら経営の存続を図る、という本来あるべき仕組みとして十分機能していないことです。

事実、シラスウナギの採捕を管理している都道府県の多くが、自県のウナギ養殖業に必要な種苗を確保させるため、採捕許可を出しているのが現状です。

資源の枯渇が深刻なニホンウナギ

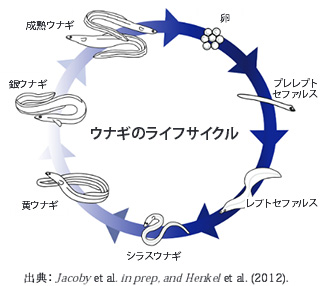

マリアナ海域で産卵・孵化し、海流に乗って、日本などの川や沿岸で数年をかけて成長し、再び産卵場に向かうというユニークな生態を持つニホンウナギ。

日本にとっては文化的にも経済的にも重要な水産資源であり、生物多様性の観点からも水辺の生態系を形作る重要な野生生物であり続けてきました。

また、ニホンウナギは日本だけでなく、東アジア地域で広く漁獲、養殖されており、日本への輸出をはじめ国際取引も活発な水産物です。

しかし、近年はその減少が深刻になっています。

2014年にはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに「絶滅危惧種(EN:絶滅危惧1B類)」として掲載されました。

レッドリストが指摘する原因は、食用のための過剰な漁獲、海洋環境の変化(エルニーニョ、台風、地球温暖化)や、河川等の生息地環境の破壊、水質の汚染など。

決定的な理由は今も分かっていませんが、一方で、日本で大量にウナギを消費し、輸入してきたことは確かです。

また、二ホンウナギと同様、大量の漁獲が長年続いてきたヨーロッパウナギも、絶滅危機の最も高い「近絶滅種(CR:絶滅危惧1A類)」として、レッドリストに掲載されており、19種・亜種を数える世界のウナギ類は、種全体として資源の枯渇が懸念されています。

「養殖」によって生じる「乱獲」の問題

こうしたウナギ類の利用に際して、現在日本で食用にされているウナギの総生産量の99%以上は、養殖によるものです。

養殖といっても、その生態にまだ謎の多いニホンウナギについては、人工的に産卵させ、育てる技術が商業レベルには達していません。

そこで、海や川から採捕した稚魚のシラスウナギを「種苗」として、養殖場で大きく育てる手法が使われています。

そして、この種苗の過剰な漁獲が、ウナギ類を危機に追いやる大きな原因の一つになっていると考えられています。

日本では、ニホンウナギの稚魚であるシラスウナギの採捕は、都道府県が許可を出すことで管理されています。

そして採捕者は毎年、各都府県に自身が漁獲したシラスウナギの採捕量を報告しなくてはなりません。

ところが、ここで報告された国内採捕量を全部足し合わせてみても、水産庁が計算した国内全体のシラスウナギの「池入れ量」には全く届いていません。

過去5年(2012-13年漁期から2016年-17年漁期)で見ると、採捕者からの報告量は、水産庁の計算の半分程度。

これは採捕に関する規則や報告義務に従わない採捕が横行し、そこで得られたシラスウナギが養殖池に入れられている可能性が高いことを示しています。

このように、違法・無報告数量が採捕量全体の4割~6割を占めていると考えると、毎年3トン~約10トンのシラスウナギが違法に採捕されていることになります。

この違法なシラスウナギを1匹0.2グラムとして換算すると、毎年1600万匹~3550万匹が養殖場で大きく育てられ、消費者の食卓に届けられているのです。

シラスウナギの記録的な不漁

こうした問題のあるシラスウナギの採捕と養殖は、日本でのみ行なわれているわけではありません。

東アジア地域に広く生息し、漁獲できる二ホンウナギは、同地域の国々にとっての共有資源。

効果的な保全や資源管理のためには、関係国が協同・協調しながら取り組む必要があります。

しかし、近年のシラスウナギの減少を受け、東アジア諸国の養殖業者は、稚魚の確保に躍起になっており、その結果、過剰な漁獲だけでなく、取引価格の高騰や、密漁、違法取引の横行など、他の深刻な問題までもが引き起こされています。

現在、日本、中国、韓国、台湾は共同して、シラスウナギの池入れ量の上限を決め、管理を行なっていますが、科学的なデータに基づいた設定ができておらず、設定された池入れ量の上限も2014年から変更されていません。

さらにその上、過剰・過少報告を防ぐための仕組みが不十分であるなど、取り組みにはさまざまな問題が指摘されています。

こうした現状の中で、ニホンウナギの多くを消費する日本は、他の東アジア諸国と協力したウナギの資源管理をリードするべき立場にあります。

WWFジャパンとトラフィックは、既に危機的状況に陥っているニホンウナギのこれ以上の資源の枯渇を防ぎ、適切な資源回復を図ったうえで、持続的な利用を目指すために、科学的根拠に基づいたウナギの採捕、取引、養殖が実現できるように、国内制度の抜本的な改善の検討を強く求めます。