IPCCが「温暖化対策についての政策」の報告書を発表

2014/04/13

2014年4月7日よりドイツのベルリンで開催されていた、IPCC第3作業部会の会議が終了し、13日、「温暖化の政策」に関する報告書と、その「政策決定者向けの要約」が発表されました。これで、2013年から3回に分けて発表されてきた、IPCCの最新の報告書(第5次評価報告書)はすべて公開されました。最後の「統合報告書」は、2014年9月にデンマークのコペンハーゲンで発表される予定です。

「温暖化の政策」に関する報告書

2014年4月13日に、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第5次評価報告書の第3作業部会から「温暖化の政策」に関する報告書が発表されました。

これは、2013年9月に発表された「温暖化の科学」の報告書、2014年3月に発表された「温暖化の影響と適応」の報告書に続く、3部作の最後の報告書となるもので、世界からの温暖化への取り組みをまとめたものです。

また、この作業部会ではいずれも、重要ながら複雑な科学の報告書を、各国の政策決定者にわかりやすく伝えるため40ページ程度の「要約」を作ります。

この「政策決定者向けの要約」は、内容のテキストの一文一文について、世界190か国の政府代表団が集まって承認していく作業を経て完成されます。

これは国益がぶつかる温暖化の国際交渉のベースとなる科学の報告書ならではの手続きです。

すでに発表された第1作業部会の「温暖化の科学」、第2作業部会の「温暖化の影響と適応」報告書は、自然科学が中心でしたが、今回の「政策の科学」は、同じ科学でも社会科学の範疇となります。

このため、経済学や何が衡平かなどの倫理まで含む内容となるので、承認作業を行なう各国政府代表団の顔ぶれも、経済産業関連の交渉官が多くみられ、激しい議論が戦わされました。

一日延長して6日間にわたり続いた会議は非常に難航しましたが、なんとか要約の承認作業が終了して発表にこぎつけることとなりました。

新しい報告書が示すもの

新報告書には、科学者の多くの合意を得たこととして示された重要な点がたくさん含まれています。

とりわけ重要なメッセージと考えられるのは以下の項目です。

- 温室効果ガス排出量の約65%を、化石燃料を使用することと工業プロセスからのCO2排出量が占めている。排出量は近年さらに増加しており、過去40年の間に過去からの人為的CO2累積排出量の半分を排出してしまっていること。

- このまま現状以上の温暖化対策を何も行わないならば、排出量は減少に向かわず、2100年に約4度前後も上がってしまう可能性が高いこと。

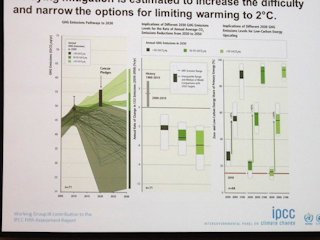

- 2度未満に抑えるためのシナリオでは、エネルギーシステムを大幅に変える必要があり、エネルギー供給からの排出量を2040年から2070年の間には2010年に比べて90%以上減少しなければならないこと

- 2度未満に抑えるシナリオでは、2050年には温室効果ガスの排出量を2010年比で40%から70%削減する必要があること。2100年には排出量をゼロにするかマイナスにしなければならない。

- 今日すでにある対策以上の温暖化対策の実施を遅らせて、2030年までそのままの傾向でいくと、2030年以降にそのつけが周り、必要となる削減ペースが至極困難な水準となる。結果、2度未満に抑えることが非常に困難になること。つまり、早期の対策が急務であること

- 電力を脱炭素化していくことが、経済性の高い削減方法であり、2050年に電力に占める低炭素エネルギー(*)の割合を、30%から80%に引き上げることが必要なこと。

(*)低炭素エネルギーには、自然エネルギー、原発、CCSが含まれる。ただし原発にはリスクがあり、CCSはまだ大規模な商業化の段階に入っていないことが明示されている。 - 2度未満に抑えるシナリオには、温暖化防止以外に、さまざまなメリットがあること:健康への寄与、生態系への影響の減少、資源の充足性とエネルギーシステムの堅牢さへの貢献などが明示された

- 石炭を継続して使用してきたことが、世界の脱炭素化を妨げてきたこと。石炭を最新鋭のガス火力やコジェネに代替していくことによって、大幅に排出量を減少させられること。

- 2度未満に抑えるために必要なコストは、消費ベースの経済成長率を、ごくわずかに下げるだけであること(1.6%成長するところを1.56%に下げる程度など)

- 排出量の大幅な削減には、投資の流れを大きく変革し、化石燃料への投資から、低炭素エネルギーへ投資をシフトすることが必要なこと。

このほか、温暖化問題の解決には、国際協力が必要であることが改めて強調されています。

気候変動枠組条約が多国間の約束の中心的な存在であることを再確認し、京都議定書については、参加、対策の実施、柔軟性メカニズム、環境的効果について、教訓を残したが言及されています。

しかしこれらの国際条約が、資金援助など新たな国際協力の立ち上げを導いたことも明示されています。

要約の承認作業は、今後の国際交渉にかかわる「世界の国々のグループ分け」のような論点については、各国代表団の思惑が分かれて難航しましたが、出来上がった政策決定者向けの要約は、はっきりと上記のような「温暖化の対策」として必要な内容を明確に示すものとなりました。

産業革命前に比べて、世界の平均気温の上昇を2度未満に抑えることはまだ可能であることも明示されましたが、同時にその達成は、世界の国々が対策を遅らせれば遅らせるほど、高くつき、やがては不可能となってしまうこともはっきりと指摘しています。

今回の会議の終了を受けて、地球温暖化をめぐる「科学」の報告、「影響と適応」の報告、そして「政策」の報告書がそろいました。これをふまえて、世界がいかに早く行動に移していけるかが問われています。