幻のゲンゴロウを蘇らせる~域外保全の現場へ

2023/09/27

水中を自在に泳ぎ回り、空を力強く飛ぶ、水陸両用の甲虫ゲンゴロウは、子どもの頃から憧れの生きものです。

今、このゲンゴロウを含む水生昆虫の多くが、絶滅危惧種となっています。

このまま有効な対策が講じられなければ、多くの水生昆虫が日本の水辺から姿を消してしまうことが懸念されます。

既に姿を消してしまった種も少なくありません。

そうした種の一つ、日本では南西諸島だけで生息が確認されている日本最大のゲンゴロウ、フチトリゲンゴロウ(上の写真)は、沖縄県内では1999年を最後に記録が途絶えています。

先日、このフチトリゲンゴロウや、同じく絶滅の危機にあるタイワンタイコウチの域外保全を実践している、東海大学 北野 忠教授の研究室を訪問しました。

ヤゴを食べるタイワンタイコウチ 絶滅危惧ⅠA類(CR)(環境省)、絶滅危惧ⅠB類(EN)(沖縄県) 国内では西表島・石垣島・与那国島に分布しているが近年個体数が激減している

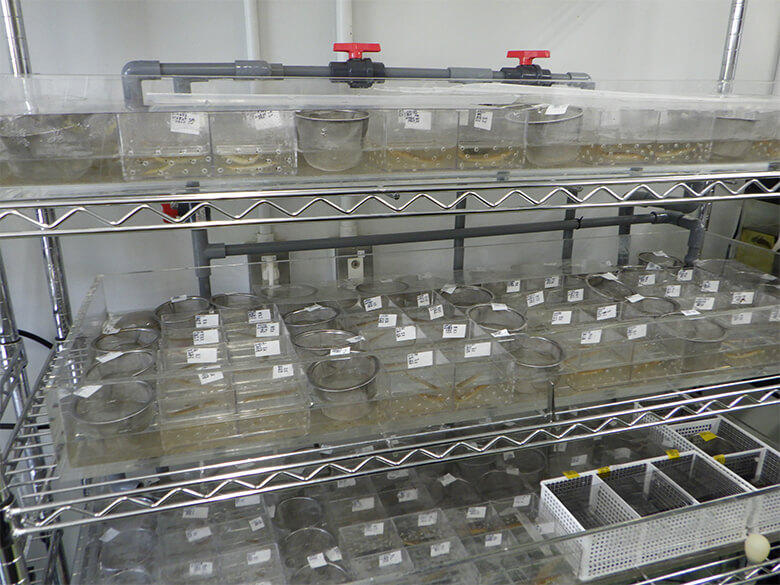

研究室では、これらの種の生態に関する研究成果を活かして、独自に考案された飼育設備を駆使して、系統保存の様々な取り組みを進めていました。

東海大学 北野研究室に設置された、共食いを避けつつ水質管理できる構造のフチトリゲンゴロウ等飼育設備

フチトリゲンゴロウの幼虫 フチトリゲンゴロウは絶滅危惧ⅠA類(CR)(環境省・沖縄県)絶滅危惧Ⅰ類(鹿児島県)、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種

視察を通じて感じたのは、保全対象となる野生生物の食性や生態に関する基礎研究の重要性と、いったん絶滅の危機に瀕した種を保存するには膨大な労力を要すること、そして、研究室の皆さんの並々ならぬ熱意と強い生きもの愛でした。

フチトリゲンゴロウやタイワンタイコウチ等希少種の調査研究・域外保全を実践している東海大学 北野 忠教授(写真右から3人目)と研究室の皆さん 餌となるヤゴの飼養場所で

こうした地道で不断の研究と保全の取り組みが、希少種の保全につながるように、生息地のフィールドでの取り組みも進めていきたいと考えています。

(野生生物グループ 小田倫子)